印证与实证

桂俊 张辰

摘 要:培育学科核心素养是新教材教学的重要目标之一。历史学科核心素养的落地在教学中主要是通过课堂教学、纸笔测试以及课外研修等途径落实,这些都需要掌握和运用丰富的史料去实证。但这个过程中,往往存在着用结论论证结论,即“印证”代替“实证”。本文以山东卷为例进行逐步推理论证,探讨如何让史料实证真正落到实处。

关键词:印证 史料实证 核心素养

2023年的山东高考卷以贴近生活的呈现,浓郁历史元素的情境创设,融于基础知识的灵活运用,充分展现出历史学科的魅力。也让核心素养的培育不再是空洞的口号,并提供了一个有形且可以触摸的范例,尤其是历史学习至关重要的史料实证素养。

引子

为了切实推动历史学科核心素养的落地,提升青年教师的专业研究能力,在前不久的青年教师骨干班主题研修活动的结尾,我留了这样一道研修作业:

如果在一课的教学中,需要你向学生解释为何英国要于1924年在伦敦的温布利召开世界博览会,你会提供哪些史料去论证英国此时的目的?

(要求:论证问题不得少于三则史料,史料类型尽量多样,且简要说明论证的过程。)

如果仔细研读2023年的山东卷,就不难发现这个问题是该试卷第19题的核心部分,只是抽掉了试卷所提供的信息,变成一个需要自寻史料去作答的一个简要问答题,欲藉此培养青年教师探讨史料实证究竟该怎样去证“实”的能力。

一、好像是这样:能够印证

经过一段时间的辛勤劳动,学员们提交的作业可谓材料丰富,提炼精细,清晰明了,但思路基本如出一辄,择其两位展示如下:

材料1 19世纪末至20世纪初,徘徊在盛衰边缘的英帝国因一战爆发而导致传统帝国形象濒临瓦解。起初,令帝国团结向心的帝国意识,最终成为帝国走向末路穷途的催化剂。

材料2 在英帝国的转型期,如何保持帝国的团结与统一,成为英国争取经济复苏、维持大国地位的前提。帝国博览会因综合工业展示、娱乐教化、贸易联系等功能,自19世纪80年代便成为帝国主义宣传的完美典范。

材料3 这场帝国博览会将被视为一场“家庭聚会”,充分展示战后英国与其殖民地之间的持续合作,为英帝国的未来提供了一个向英联邦发展的新方向——从帝国血缘关系中发展而来的、所谓平等的政治,经济,社会和文化联盟。

——均出自钱乘旦、陈晓律等《英国通史》

论证过程:选取了不同学者阐述,材料1可以看出该学者总结了英国于1924年在温布利举办博览会的原因主要是战后英国为了重塑形象,材料2认为是英帝国在战后宣传自己的方式,材料3则认为是英帝国为了加强与殖民地的联系。

另一位教师展示的是另外两则材料:

材料4 英帝国中拥有庞大而尚未得到开发的资源,这是战后经济恢复的基础。英帝国的繁荣以及臣民的福祉都依赖于我们的海外贸易,如果我们不能继续保持并使其增长,那么我们将继续面临之前的经济困难。1924年在伦敦举办英帝国博览会是值得的,因为它能够作为一种促进整个帝国商业和工业发展的方式……举办这样一届博览会的可取性是显而易见的,因为帝国的潜在资源是无限的,要加强帝国的团结。

材料5 从出于战后尽快恢复与捍卫英帝国实力的角度来看,1924—1925 年英帝国博览会首先且最重要的是对帝国资源的一次大规模盘点,其目的在于最大限度的挖掘与利用英帝国内尚未开发的财产,从而向世界再次证明经受战争磨难的英帝国依然保持雄厚的实力。

——均出自[美]爱德华·W·萨义德《东方学》

这两则材料角度完全不同,它是从促进战后帝国工业的发展、挖掘英帝国尚未开发的财产等方面来阐述。虽然两位教师似乎都找到了非常能说明问题的材料,但似乎又缺少了什么。

高中内容教学中,不管是老版教材还是统编版教材,工业革命的内涵及外延都十分重要。就这个问题而言,如果任意选择三则或以上的材料,再根据这些得出了上述结论,似乎都能很完美的回答了这一问题,论证路径看似也非常的清晰:

明确问题——寻找材料——解读材料——归纳信息——回答问题

这样的思考路径几乎每节课都在上演,但从教学的角度仔细推敲,就惊讶地发现,这几则材料都是教师直接摘录了不同学者的研究结论,而并非是学习者根据所掌握的一手史料去一步一步探究而得出的,即用“结论”去论证“结论”,也只能有“好像是这样”之感,而非真正的“论从史出”。

一线的课堂教学几乎都呈现出这一模式,究其根源在于混淆了“印证”与“实证”的内涵。所谓印证,指的是通过对照比较,证明与现有事实相符,而实证并非只是简单的证明。《宋书·范晔传》云“言之皆有实证,非为空谈”。[1]可见,印证强调对照,说明它是这样,而实证强调验证的过程。对历史学科而言,实证则是对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法,也就是说通过现存的史料,要形成对历史的正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真。[2]

那么,我们该如何真正实证这个问题呢?还原整个山东卷的设计思路和研修过程中有学员提供的素材也许能够让我们找到答案。

二、原来是这样:动手实证

要真正探讨问题,首先要转变知识观,不能把知识当做真理或“固定事实”,要让知识成为探究的对象和使用的资源,一切的结论当作未知,利用一切资源去重现历史,而不是人云亦云。在研修中,有一位教师的论证则令人惊喜,先是出示了1924年4月23日(《谢菲尔德每日电讯》),英国国王乔治五世的开幕词:

期待着在经历过战争的艰难岁月及其毁灭性经济余波之后,为英帝国统一的目的,实现新的繁荣。

官方指南的宣传语:“在温布利,从地球的四面八方聚集着英帝国的财富。展现着西方科学的最新奇迹,同时也展现着东方市场的繁荣以及原始民族的简单集市——因为英帝国代表着许多文明的集合以及文明的不同阶段”。

问:乔治五世国王的致辞与官方的指南推断,这与哪一次盛大展示活动有关?

从“1924年”、“经历战争”、“温布利”等信息不难判断出这一盛大场景是1924年英国举行的世界博览会。

追问:为何英国在一战后,西欧世界几近处于一片废墟的情况下举办这样一个博览会呢?

进一步引导学生思考的路径,英国在这个时间点举办这样一个盛会需要考虑两个维度:为什么能举办和为什么要举办,但能否实现并非有此主观意愿就能达成,必须有硬核的实力,英国具备吗?出示一组对比数据:

材料6 1886年英国国土面积为908万平方英里,1920年为1362万平方英里(包括后来委任给英帝国的德国殖民地)。

材料7 1886年英国人口为3.2亿,1920年为4.5亿(包括后来委任给英帝国的德国殖民地人口)。……1886年英国向帝国其他部分出口额为75671401英镑,1920年为501482760英镑。

材料8 在此期间,加拿大太平洋铁路刚刚竣工。随后,大干线太平洋铁路被建成,使得加拿大太平洋铁路以北的地区得以开发,而加拿大北部另一条横贯大陆的铁路也正在修建。在澳大利亚,从南澳大利亚的奥古斯塔港到西澳大利亚的卡尔古里的跨澳大利亚铁路已经建成,另外一条横贯澳大利亚南北的铁路正在考虑建设。在非洲, 连接蒙巴萨港和维多利亚尼亚扎的乌干达铁路也已经建成,而连接好望角和开罗之间的交通线也取得了巨大进展。

——均出自吴建华《两次世界大战之间英国的失业问题》

可以看出,自1886年殖民地与印度博览会以来,英帝国的面积、人口,尤其是英帝国内部的贸易额,包括交通都都取得了巨大的增长。虽然在一战中遭到重创,但到1920年许多方面相较于其他国家仍然处于领先地位,这使得博览会的召开具备了可能性。

当然,除此之外,英国在19世纪中期,随着工业革命的推进,人口的增加、运河里程的延伸、外贸出口的增长等都证明英国足以支撑起这样一个博览会。那么他们不遗余力举办这场博览会主要要达到哪些目的呢?炫耀、交流、进一步发展经济、进一步扩张等等,学生们各抒己见,但历史论证需要秉持“一份材料说一份话”。

先来看一封刊登于1924年4月23日《谢菲尔德每日电讯》上的威尔士亲王的信件:“希望这个博览会能够以一个值得纪念的规模举办,因为四年来,帝国的资源和人民的创造力几乎全部用于可怕的毁灭性工作,如今再也没有比重新团结起来发展帝国的建设性工作、开发巨大的潜在资源和提高制造水平更合适的方式来纪念我们事业的胜利。”

可见,亲王非常希望通过这次博览会重新团结帝国的各种力量来开展建设性工作,重振帝国雄风。除此之外,还有哪些目的呢?

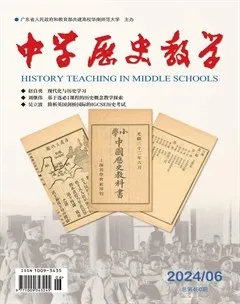

为了进一步探讨这个问题,出示博览会场地布局图,见图1(山东卷试题图) :

紧接着引导学生从空间、展品特色及内涵角度逐步解读材料:

(一)规划图的空间分布

纵观场地布局图,整个场地呈 “金字塔型”,占地面积88 公顷,主要出入口位于北端。入口处是场地中两个最大的建筑——工业馆和工程馆。帝国体育馆、新西兰馆还有印度馆分别位于博览会的最南端、最西端、最东端。博览会场地中部的湖泊和各种花园将整个博览会分为南、北两部分。环绕在这些湖泊和花园周围的是英帝国中四个最主要的领土展览馆:新西兰馆、澳大利亚馆、加拿大馆和印度馆。包括当时的英国在内,参加博览会的帝国成员一共有58个,其中56个都有自己的展品和临时的展馆。

分析:从平面图的分布来看,不难发现大多数殖民地或自治领展馆都位于场地的南部。从西到东包括:马来亚、南罗德西亚、百慕大、塞拉利昂、尼日利亚、黄金海岸、巴勒斯坦、南非、缅甸、锡兰和香港等等。那么为什么会有这样的分布呢?

结合相关知识,不难看出图中显示对英帝国未来发展至关重要的自治领及印度展馆,皆被安排在博览会的中心位置,而作为帝国象征的帝国体育馆、呈现本次博览会主旨的政府馆、以及展现英国本土成就及影响的工业馆、工程馆以及艺术馆被边缘化,处于相对外围的位置。这体现了对于英帝国整体性以及重要性的强调。

另外,博览会试图通过合理的安排建筑、展品和人所处的位置来创造一种想象的结构体系。整齐对称的规划,呈现出英帝国想要从超过一个世纪的无所约束的工业化所造成的混乱中制造出一种有序状态,寓意英帝国凭借其自身强大的实力依然是维护世界秩序稳定的体系,尤其是右下角“政府馆一层展厅”中军队的展示,更能说明这一点。

位于右下角的政府馆是整场博览会在概念和组织上核心理念的体现,被称为整个博览会的焦点。官方指南上写到:“政府馆不仅在英帝国博览会中的实际位置不同于其他展馆,而且在功能上也有所不同,其既不用于帝国范围内特定领土的展示,也不用于某种主题的组合展品的展示,而是用于说明英国政府在国内外的活动。政府馆的目标更体现出一种直接的政治性宣传,其目的是成为帝国思想的缩影,并取代之前参观者关于帝国的过去、现在和将来的想象”。[3]

再从纵向与横向来看,这样的空间布局设计体现了生产力的纵向发展带动了世界横向联系的加强。与近代博览会展馆的分区中明显体现西方主导东方,东西方差异,代表西方先进工业文明的宗主国及其自治领的展馆采用的是新古典主义风格及钢筋混凝土结构。它代表着当时建筑材料的最新成就,能够体现英国在建筑领域的领先地位,由此彰显英国城市的现代性。同时,博览会指南强调“温布利从南到北,从西到东都呈现着英帝国的最高成就”。[4]

(二)展馆的特色介绍

殖民地展馆的设计多通过复制、组合当地的建筑来再现地方特色与风土人情,例如:印度馆就像是泰姬陵和贾玛清真寺的结合,西非馆以非洲北部穆斯林围墙城市——“卡诺”为原型,缅甸馆由柚木制成并用木刻工艺装饰,像一座佛塔,马来馆采用摩尔人—阿拉伯式风格,锡兰馆的坎底建筑,东非馆的阿拉伯式建筑。这些殖民地展馆由于显著的地区性差异,提供了了解异域风情的场所,成为博览会最受欢迎的场所。

可见,通过对博览会示意图的剖析,得出英帝国举办此次博览会的目的主要在于展现帝国形象、传播帝国理念、加强对殖民地的控制、展现自己的工业化成就、彰显城市的现代性,并表明战后的英帝国依然是这个世界可以凭借自身强大的实力维护世界秩序。这是对展馆分布图的实物分析,也是对一手史料的解读,但仅凭这一张博览会场馆分布图并不能有力说明问题。出示下列材料:

这则消息是1924年中国报纸上刊登的的英国举办博览会的消息。尽管中国官方没有受邀请组织展,但是通过民间商业化运作方式,或者是通过在香港的分公司,沈绍安兰记漆器店、南洋兄弟烟草汉口分公司等国内企业留下了参展记录,这则刊登的消息便是例证。

这届世博会专门设立了香港馆,福州漆器就陈列在该馆内,送展的是香港福州协盛漆器公司。有实物为证:

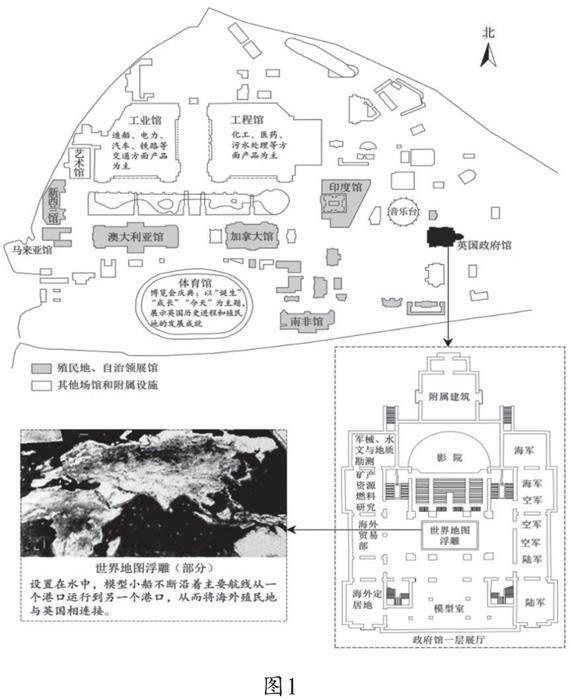

图3是沈绍安兰记漆器店参加1924年温布利世界博览会的明信片,图4是沈绍安兰记漆器店的博览会获奖作品锦地海棠果盒,也收获了第一个奖项。

当然,这并非中国第一次参加世博会,早在1851年,中国商人徐荣村就捧回了博览会的奖牌和奖状。《档案春秋》(2010年第6期)中还记载了这样一个有趣的故事:

徐荣村得知英国在华组织展品参加世博会的消息,精选了12包自己的 “荣记湖丝”,贴上中英文商标,急船运往伦敦。由于中国商品历来不重视包装,他送去的用麻布包裹的“荣记湖丝”与雍容华贵的氛围很不协调,世博会开了5个月,评委们还没有打开它看过。最后,当其它所有展品全被评委们反复品评之后,他们才想起了这12包来自中国的展品,打开一看,都大吃一惊:洁白的“荣记湖丝”柔软而富有弹性。经过与其它参展洋丝绸反复比较,终于确认“荣记湖丝”在所有参展的丝绸中质量最佳,由英国的维多利亚女王亲自颁发奖牌、奖状。

1851年世博会对晚清政府发出邀请,主要是是英国欲借1851年世博会向全世界传扬自由贸易的核心观念。1924年的伦敦世博会相对就较为主动,虽然未能获得官方邀请也充分说明中国商人有了世界市场的意识。同时,对于没有被邀请的国家和地区,依然能够颁给其奖项,也说明英国欲借此宣扬其成就是面向整个世界范围,包括大量殖民地和半殖民地。

当然,这些并不是英国唯一目的,在两次世界大战期间这样一个特殊时间段,它还有哪些目的呢?来看看当时英国面临的残酷现实:

材料9 1921年,造船业失业率为 36.1%,冶金业高达 36.7%,煤炭业为 35%,棉纺织业为 31%。1921年的世界性经济危机,更是造成第一次世界大战后英国的第一个失业高峰。1920—1925 年传统出口工业的劳动力数量下降了100 万。除了原有工厂工人的失业,还有大量从一战中复原的士兵处于无业状态,等待政府救济。

——吴建华《两次世界大战之间英国的失业问题》

很显然,两次世界大战期间由于受一战、周期性的经济危机以及传统产业结构的变化,英国此时失业非常严重,通过博览会提振经济、增加就业也是其重要目的。

另外,1921年7月,在包括加拿大、澳大利亚、新西兰、南非以及印度代表参加的午餐会上,澳大利亚的休斯总理的一段即兴发言就非常耐人寻味:

在澳大利亚,他们对英国了解得很少,我们接收到的有关英国的信息还只触碰到了表面,而英国对澳大利亚也了解不多,英国报纸中关于澳大利亚的篇幅很少,我们想要更好地相互了解,就要改进沟通……必须向自治领和英国的舆论通报我们国家的伟大,如果要统一帝国,宣传是至关重要的。[5]

在休斯的抱怨之中,也可以看出由于殖民地广阔,自治领成员众多,英国与其联系并没有那么紧密,加强英帝国成员国之间的凝聚力,这恐怕也是这次博览会的目的之一。

此同时,出于确保一战后稳定帝国的目的,英帝国博览会旨在促进英帝国与英国本土工业和商业的发展,增进帝国人民彼此间的了解,促进人口流动,从而也被视为一种应对战后就业问题、经济衰退威胁的宣传途径。

至此,通过各种类型的史料一步一步明晰了英国为什么能和为什么要举办这样一个工业博览会的核心问题,实证的过程中也逐步理解了尽管英国举办这次博览会的意图众说纷纭,但确实对加强世界的联系,推动世界工业的发展起了积极作用。从历史发展的进程来看,1924年温布利世博会昭示着现代工业文明的发源地英国想在战后依然充当工业霸主,同样也昭示着群雄逐鹿时代的来临。

通过多种类型史料的实证,山东卷这道试题想要考查的“证明英国举办此次博览会是为了维护英帝国的世界霸主地位”“证明英国举办此次博览会是为了彰显英帝国的工业实力”“证明英国举办此次博览会是为了保持其在帝国内的核心和主导地位”“证明英国举办此次博览会是为了凝聚英帝国成员国之间的凝聚力”这样四个视角也就全覆盖,问题迎刃而解,也由衷产生出“原来是这样”之感,而非“好像是这样”的模棱两可。

总之,历史学科核心素养的落地不能仅仅只用“结论”印证“结论”,更需要的是利用现有的史料作为论据,充分论证历史发展的过程进而做出有依据的解释,并形成自己的认识,这才是历史教学的重要目标。

【注释】

[1]沈约:《宋书·范晔传》,北京:中华书局,1974年,第1830页。

[2]徐蓝:《普通高中课程标准教师指导》,上海:上海教育出版社,2020年,第38页。

[3][4]《大英帝国温布利展览馆:导游手册》,伦敦:卫生部档案(卷宗55,目录31),第10—11页。

[5]转引自李忠谷:《20世纪20年代:跌宕起伏的国际环境》,北京:三联生活周刊,2011年,第41—43页。