从区域的视角看整体,从整体的视角看区域

黄凌

摘 要:近年来,区域史研究蓬勃发展,史学研究的新视角新方法也在不断涌现,这为我们的中学历史教学提供了更广阔和更丰富的视野。从一道高考试题入手,深入挖掘出其背后隐藏的知识、方法与价值,再通过区域与整体的双向互动、知识与方法的融会贯通、历史与现实的交汇共情,探索在中学历史教学中区域历史资源开发与利用的新路径。

关键词:高考 区域 整体 历史教学

中国一直有研究区域史的传统,不仅有地方史志,也有以行政或地理区划为单位的通史或专史。近40年来,区域史研究蓬勃发展,以徽州、江南、华南、华北、西藏等为代表的区域史研究不断深入,这既得益于区域研究的新史料的发掘发现和整理利用,也离不开史学研究新视角新方法诸如由自上而下到自下而上、由政治军事到社会文化、由王朝国家到区域社会、由以汉民族为中心到中华民族多元一体等研究路径的推陈出新。[1]但“眼光向下”并不意味着将区域与国家区分开来,而是通过“关注基层社会与国家的互动关系”,找到“重新和深入认识传统中国的一个突破口——而且是过去被忽略的一个突破口”,[2]进而推动整体史研究的发展,意即从“眼光向下”再“自下而上”。对于中学历史教学而言,无论是教学研究还是课堂实践,上述研究路径下的成果都相对欠缺。本文从一道高考试题入手,探索在中学历史教学中区域历史资源开发与利用的新路径,以求教于方家。

一、命题意图与情境创设分析

为了便于阅读,将试题呈现如下。

材料 中华文明在五千多年不间断发展的历史进程中,融汇各地域文化的涓涓细流,内涵不断丰富,影响逐渐扩大,形成“六合同风,九州共贯”的气象。

选择一个地域,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该地域对于中华文明发展的贡献。(要求:选择的地域与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确。)

(一)命题意图阐释

必备知识。本题材料简明扼要地介绍了中华文明在五千年历史发展进程中与地域文化之间的关系。考查的必备知识涵盖了中国古代政治、经济、思想文化诸多方面,旨在强调在大一统多民族国家发展历程中,各地域文化对中华文明的发展做出的贡献。

关键能力。本题设问要求学生结合某个具体地域,阐述其对中华文明发展的贡献,旨在考查考生运用理解与辨识、概括与提炼等获取和解读信息的能力,以及将各地域文化与中华文明的关系置于中华文明五千多年这一特定的时空框架下,运用唯物史观的基本原理,对区域与整体关系进行理性分析和正确阐释的能力。

学科素养。试题将时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等历史学科核心素养有机融合,旨在引导学生由爱家、爱乡到爱国,自觉成为中华优秀传统文化的传承者、传播者。[3]

(二)情境创设分析

从情境创设来看,该题材料摘编自习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话,[4]材料中的典故“六合同风,九州共贯”源自《汉书·王吉传》中的“春秋所以大一统者,六合同风,九州共贯也”,大意是:《春秋》所推崇的大一统,是全国各地风俗教化相同,九州方圆政令贯通划一。

试题要求学生以某一地域作为作答的切入点,既要谈及该地域中华文明形成或传入的过程,也要谈及该地域对中华文明的内涵进一步扩大的贡献。选择的地域可以是省、市、县等行政区划,亦可是“江南”“西域”“东北”“黄河流域”等文化地理单元。

中华文明的组成,既包括定居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明,也包括若干以游牧为主要生活来源的少数民族文明;既有位于南方的吴越文化、西南的巴蜀文化,亦有北方的燕赵文化、西北的三秦文化等地域文化,呈现出“多元一体”的特征。[5]试题以各地域文化与中华文明发展之间的关系构建学术情境,意在引导学生在分析问题、解决问题的过程中能够运用正确的价值取向、思想方法与观念,对区域与整体的关系进行理性分析和正确阐释。

二、试题特色与备考策略举例

(一)区域与整体的双向互动

试题引导学生从熟悉的区域入手,思考该区域与中华文明整体发展之间的互动关系。但是本题不仅仅是考查区域史,而是以区域史为切入点,考查中华文明整体历史的发展情况。换而言之,就是从区域的视角看整体,然后再从整体的视角来审视区域。从理论层面看,区域史可以突出地方视角,但区域史不是地方史,也不是国家史的地方版本,应注意避免视野地方化、问题重复化现象,要观照国家与地方,重视大历史。[6]

比如,在部编版教材中,江南地区在中国历史乃至世界历史发展中的作用开始被重视。[7]在复习备考中,首先我们要关注“江南”区域内部各要素之间的关系,即把握社会现象与历史本质的关系。比如,明清时期,“江南”经济发展冲击了传统观念,市民阶层壮大并构建起新的价值系统,士大夫价值取向转变等。对这些现象的分析,我们既要关注明清时期“江南”社会经济发展的表象,也要透过社会现象认识其背后的历史本质。

其次,要关注“江南”区域与其他区域的关系,即理解同质之释与异质之美。比如,明清时期,区域经济的差异与互补、经济重心的南移、长途贩运贸易、会馆、生活习俗的差异与交流等是常见的命题取向。对这些现象的分析,既要注重不同区域之间历史现象的联系和比较,也要注重比较分析作答的思考角度,即“类比同质考解释,异质差异考探究”。

最后,还要关注“江南”区域之于全国的关系,即区域与整体的互联与互补。比如,明清时期,江南是全国性统一市场的重要组成部分,大运河继续发挥南粮北运的重要功能;江南经济发展影响国家基层治理政策的调整;江南文化兴盛,科举取士中占优势地位与科举取士政策的调整等。此角度的情境素材广泛,角度灵活,我们可以从国家观、文化观以及历史与现实结合的角度进行拓展。

(二)知识与方法的融会贯通

於以传老师说,“如果说拓展乡土历史的目标内涵,是为了使学生由知晓而理解,由理解而热爱,由热爱而形成保护传承之心的公民人格意识,那么,贯通史学思想方法则将这种知晓和理解赋予了讲证据、重逻辑等史学特有的理性。”[8]因此,在复习备考中,我们可以选择一些既能代表区域历史发展,又能反映整体历史发展的典型材料,拓展区域历史的目标内涵,培养学生对区域特色文化的保护传承之心,在这个过程中渗透“史学方法的运用和贯通”。

例1 (原创试题)秦始皇徙民岭南,让其“与百粤杂处”。赵佗建立南越国后,实行“和集百越”,提倡汉越通婚。汉武帝平南越国后,进一步推行郡县制,将中原罪人迁徙岭南,“使杂居其间”。秦汉时期的这些措施( C )

A.为经济重心的南移奠定基础

B.推动岭南纳入汉朝行政版图

C.有利于汉越经济文化的融合

D.开启了汉人南迁的历史进程

从该题的试题情境看,不管是秦始皇的徙民岭南、南越国的汉越通婚,还是汉武帝在岭南推行郡县制度与迁徙中原罪人,都是统治者对岭南地区加强管理和开发的统治措施。这些措施推动了汉人与越人的杂居互动,客观上也推动了汉越之间的经济文化融合。

在解答此题的过程中,我们可以结合赵佗在岭南的治理措施进一步追问:赵佗对岭南地区的治理还产生了什么影响,我们应该怎么评价他?然后进一步引导:赵佗的贡献不仅仅在于他在岭南地区的文治武功,更在于他对中华民族文化的传承和开拓。比如他推行“和集百越”的政策,促进了越汉两族人民的交往和民族间的融合;他积极推广中原文化,为中华文化在岭南地区的传承和发展做出了重要贡献;他还修建了大量的水利工程,使得岭南地区成为富庶之地。当然,作为一名杰出的政治家,我们既要看到赵佗对岭南社会发展作出的积极贡献,同时也要指出他在治理地方时存在一定的局限性。比如,在吕后临朝执政时期,他曾经一度称帝,这客观上不利于中央集权和国家的统一;为了巩固南越政权,他在岭南拥兵自重,擅自征发沉重的赋税徭役,影响了社会经济发展等。

(三)历史与现实的交汇共情

新课标指出“学习和探究历史应具有价值关怀,要充满人文情怀并关注现实问题”[9]在这一课程理念指导下,课堂教学需要从现实出发,在课堂教学中寻求历史知识与现实问题的契合点;需要从身边的历史遗迹和材料中去发掘符合时代性价值取向的历史课程资源,使其与学生的生活联系起来。

下面以“茶船古道——流动千年的文化纽带”为例进行分析。

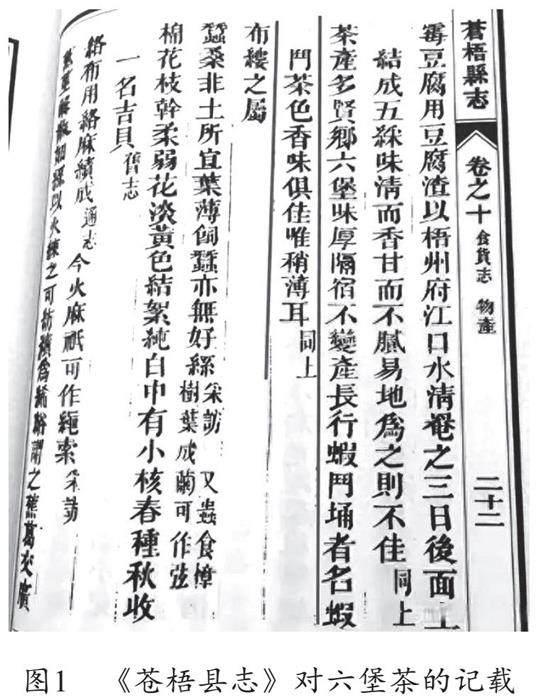

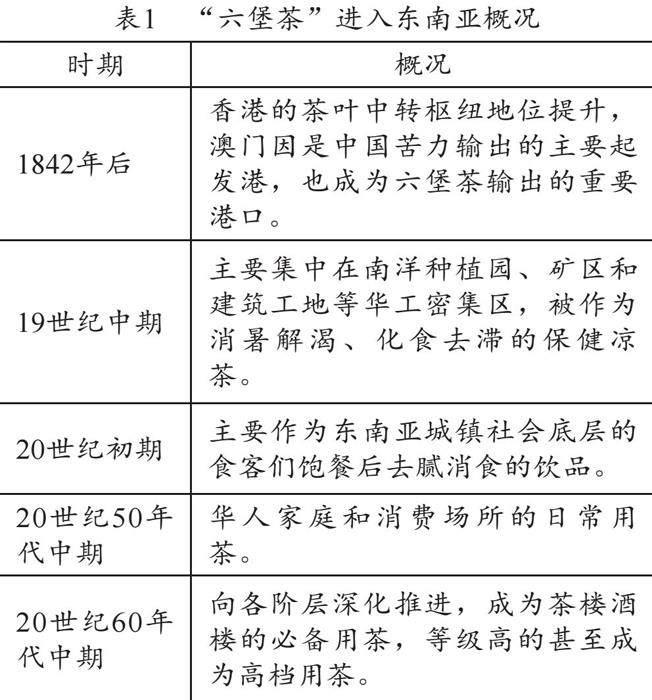

例2 自明末清初开始,原产于广西西江流域的六堡茶(黑茶)通过茶船古道外销,深刻影响了文化传播。

材料一

材料二

——摘编自杨麦《茶船古道的历史成因、发展及其影响》

结合以上材料,笔者提出了两个层次的探究问题。

探究问题一:简要说明上述不同类型材料对研究“六堡茶”发展史的价值。

探究问题二:申报世界文化线路遗产的标准之一是“能为已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证”。结合以上材料分析茶船古道这一文化线路具有哪些符合此项要求的条件。

茶船古道不仅仅是“六堡茶”的海上商贸之路,也是文化交流的重要通道,岭南文化、客家文化、粤港澳文化与南洋文化在此交汇,加深了不同区域之间的交流与沟通;茶船古道承载了独特的中华文明,是海上丝绸之路的重要证据;茶船古道是以“六堡茶”文化为标志之一的中华文化传播到世界各地的重要通道,彰显了中国对世界的巨大贡献。

以上,我们从一道高考试题出发,一步步地深入挖掘出其背后隐藏的知识、方法与价值,通过区域与整体的双向互动、知识与方法的融会贯通、历史与现实的交汇共情,我们看到区域历史背后所投射的正是国家与社会的影响因子。另外,对于学生而言,某一区域的历史相较于课本更为鲜活生动,甚至有一些就取材于其身边熟悉的资源,因此也更乐于接受,我们也不妨让学生参与到区域历史资源的寻找与开发中,这不仅有利于提升学生鉴别、分析和解释史料的能力,还能让学生亲身感受到民族文化的厚重与传承,家国情怀的培养也就水到渠成了。

【注释】

[1]沈志富:《专家学者探讨以区域史深化整体史研究》,《光明日报》2023年10月09日。

[2]赵世瑜:《小历史与大历史——区域社会史的理念、方法与实践》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第 32 页。

[3]教育部教育考试院:《高考试题分析(文科综合》,北京:语文出版社,2023年,第10页。

[4]习近平:《在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》,《光明日报》2019年09月28日。

[5]教育部教育考试院:《高考试题分析(2024年版)》,北京:语文出版社,2023年,第217页。

[6]沈志富:《专家学者探讨以区域史深化整体史研究》,《光明日报》2023年10月09日。

[7]林欢:《2021年广东高考“历史情境试题”中的“江南”》,《中学历史教学》2022年第4期,第64页。

[8]於以传:《乡土历史教学的新前景》,《历史教学》2016年第3期,第5页。

[9]教育部:《普通高中历史课程标准》(2017年版2020年修订),北京:人民教育出版社,2020年,第 7页。

* 本文是深圳市教育科学2023年度规划课题“基于深圳地方史资源的高中历史教学情境创设及实践研究”(立项编号:zdzz23025)的阶段性研究成果。