高中历史单元教学的主旨淬炼与逻辑建构

马公启

摘 要:当前高中历史教学中,存在忽视必修课程注重历史发展大势的特点、忽略必修课程与选择性必修课程之间的递进与拓展、轻视教材编写逻辑而热衷标新立异等现象。对此,需要教师在教学中立足课程标准,聚焦其核心要求;立足单元教材,聚焦其核心内容;立足历史进程,聚焦其阶段特征。在此基础上,准确淬炼单元教学主旨,科学建构教学逻辑,变多种资源为诠释核心的素材,使历史演绎、教学路程、学习体验在主旨下形散神聚、顺畅流淌。

关键词:单元教学 主旨淬炼 逻辑建构

新课程背景下,高中历史单元教学注重结构的系统性与完整性,凸显“大历史、大系统、大界面、大洞见、大思维”[1]。然而,在教学中却常见历史讲解“只见树木不见森林”、忽视必修课程注重历史发展大势的特点、忽略必修与选择性必修课程之间的递进与拓展、轻视教材逻辑热衷标新立异等现象。这些现象导致历史的大脉络被切割、大场景被肢解、大意境被遮蔽。究其原因,主要是“缺乏对课程标准和教科书中所蕴含的核心思想和关键知识的研究,造成了内容七零八落,逻辑分崩离析,过程各行其是”。[2]笔者以为,解决上述问题应立足课程标准、教材以及历史进程,准确淬炼单元主旨,科学建构教学逻辑。本文以“20世纪下半叶世界的新变化”单元为例加以阐释,敬请指正。

一、单元教学的主旨淬炼

单元教学必须建立在对单元内容主旨的淬炼基础上,并在其统摄下高屋建瓴地建构知识系统,否则便会陷入千沟万壑、支离破碎的知识堆砌状态。[2]抓住主旨和灵魂,教学内容的选择就有了核心,教学体系的建构也就有了逻辑。[3]单元主旨的淬炼需要做到三个聚焦。

(一)聚焦课程标准的核心要求

“20世纪下半叶世界的新变化”主要讲述第二次世界大战结束后至20世纪90年代的世界面貌。课标要求指出:“通过了解第二次世界大战后资本主义、社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题;通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。”[4]从中得出三个学习要点:一是二战后资本主义、社会主义与第三世界国家发展中的成就与问题;二是冷战的基本特征;三是冷战与世界格局变化之间的相互影响。三个要点之间并非简单的并列关系,而有其内在的逻辑关联。

该单元教学应聚焦“理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响”这一核心要求,深刻理解冷战与世界格局变化之间的因果关系,并将“世界格局变化”作为单元整体的核心概念,引导学生领悟“世界格局变化”的内涵,即国际格局的演变,资本主义的新变化、社会主义与第三世界的变化等及它们对世界格局的影响。

(二)聚焦教材文本的核心内容

单元主旨可以从教科书中的单元导语、课时和子目标题、学习聚焦等栏目入手淬炼,或提纲挈领、或画龙点睛,从而聚焦文本的核心内容,直达主旨。

该单元导语与课程标准要求形成呼应,概述了单元的核心内容,明晰了“冷战”与“世界的深刻变化”之间的因果逻辑,呈现出20世纪下半叶世界历史以和平与发展为主要特点的发展大脉络:这一时期不论是资本主义国家,还是社会主义国家和新兴的发展中国家,都聚焦在“发展”的道路上;国际局势的演变,不论是冷战以及冷战下的两极格局,还是两极格局下多极化力量的孕育与发展,都聚焦于“和平”的国际大环境中。这恰是教学需要聚焦的核心内容,也是主旨所在。

统揽、挖掘、透视本单元的课题,便可得出“新变化”是20世纪下半叶世界历史发展的主要特点,认识不同国家或政治力量“新变化”的异同,理解“新变化”的本质与内涵,从中分析出历史发展的规律和趋势。也可通过整合教材中“学习聚焦”的栏目内容提炼单课教学主旨(见图1)。

通过上图,整合“学习聚焦”内容,不仅加深了学生对20世纪下半叶世界的新变化中“社会主义国家变化”的理解,更体现了大单元视角下的单课主旨。

(三)聚焦历史进程的阶段特征

单元教学须应从历史的长时段去梳理、审视、聚焦历史进程的阶段性特征,从而得到更为清晰的认识。纵览20世纪初到21世纪这一历史的长时段。20世纪发生的两次世界大战及其建立的国际秩序,对20世纪的战争与和平产生了深刻影响。20世纪上半叶,世界历史呈现以战争与革命为主要特点的发展大脉络。二战后国际形势的重要特点之一是持续了近半个世纪的冷战。战后的世界尽管有局部战争和国际热点冲突,但是在整体上处于一种长期的和平状态。在这种状态下,科学技术出现新突破,世界经济高速发展。人类生活发生巨大变化,国际格局也发生了巨大变化。与20世纪前半期的历史发展相比,“新变化”是20世纪后半期历史发展的重要特点。冷战结束,两极格局瓦解,多极化趋势加强。当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。[5]

如此梳理,便清晰认识到,世界历史发展经历了从20世纪上半叶“战争与革命”的时代进入到下半叶“和平与发展”的重要阶段,并走向21世纪,和平、发展、合作、共赢成为时代潮流。如此聚焦,便准确把握20世纪下半叶世界历史进程中“和平与发展”的阶段特征,继而将该单元主旨淬炼如下:

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,国际形势发展的主要态势是持续了近半个世纪的冷战。与此同时,整个世界发生了深刻变化。一方面,资本主义国家调整经济运行机制、科学技术的新发展,社会矛盾缓和;社会主义从一国扩展到多国,成为推动世界历史发展的伟大力量,在社会主义建设过程中,经历了快速发展与艰难曲折的改革;取得独立后的新兴发展中国家,不断发展壮大,在国际事务中发挥着越来越重要的作用。另一方面,冷战背景下形成的两极格局中孕育着多极化的发展趋势,并在两极格局瓦解后继续发展。这一时期,和平与发展逐渐成为世界历史发展的主题。

二、单元教学的逻辑建构

单元教学建构是一个系统工程,需要目标的指向、主旨的引领,更需要一个个逻辑点的支撑。这些逻辑点主要有时空逻辑、因果逻辑及宏观逻辑等。

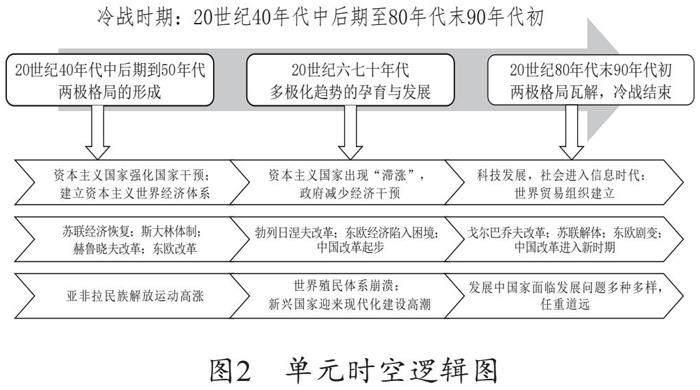

先说时空逻辑。从该单元编排来看,历史的时空逻辑并不明显,四课内容分别从不同类型(性质)的国家进行叙述它们的发展变化。它们既并行发展,又存在时空交集,学生很容易产生混乱。这是本单元教学的一个难点。为此,构图如下(见图2)。

图2,以冷战背景下国际格局的演变为主要时序轴线,分为三个历史阶段,将资本主义国家、社会主义国家和新兴发展中国家的变化过程中的历史事件分别置于相应的历史阶段下。这样,既可以从纵向认识世界整体和国家个体的变化历程,又能横向比较同一时期不同国家发展程度的差异,实现了对这一时期历史发展相对客观的理解。

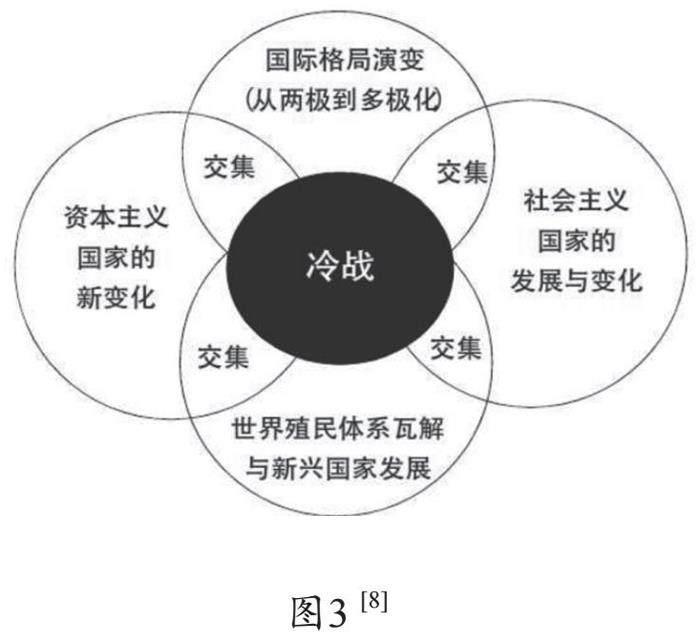

再说因果逻辑。历史进程中的因果关系,是一种序列耦合,即与时间流动方向一致的各事实间的正向制约关系,也就是说,前一历史事实(件)系统中的一种或几种输出同时又是后一历史事实(件)系统的输入,并引起后者的某些变化,从而成为一种前因与后果的关系。[6]比如,根据当前学界“用比较长的历史镜头,比较冷静的回看冷战”的研究,以及对20 世纪下半叶世界历史大镜像的学术概括:“这场冷战持续了40多年,成为二战后近半个世纪中国际关系的主旋律”,[7]可以通过下图进行解释(见图3)。

上图,形象地建构了20世纪下半叶的世界新变化过程中的因果关系,既反映了冷战对世界新变化的影响,又揭示了各种变化之间存在交集、相互影响的因果关系。一方面有助于学生从整体上把握这一时期世界历史发展变化的来源和走向,另一方面加深学生对历史进程中历史现象的内在因果逻辑的理解,从而形成对历史全面、正确的解释。

最后说宏观逻辑。单元教学注重“大洞见、大思维”,这主要是指从宏观的视野构建单元内容逻辑体系,将具体历史事件置于世界历史进程中,并将它们之间纵横错杂的关系进行勾连,清晰呈现历史发展逻辑的肌理与脉络,从而可预见历史发展走向(见图4)。

该图从单元视角聚焦“冷战”,并以此为主题引领,通过国际格局、资本主义国家、社会主义与新兴独立的发展中国家的变化四条线索,呈阶段性构建它们发展变化过程中之间的逻辑关系,从宏观上提炼并呈现世界和平与发展的时代主题,预见世界多极化发展不可阻挡的历史趋势,体现了单元教学大历史的界面、大思维的逻辑。

单元教学注重大历史的脉络清晰,核心在于主旨的淬炼;注重大系统的结构完整,关键在于主旨引领下的逻辑建构。只有在正确的核心主旨下把握历史内涵,单元教学方可彰显其灵魂与意蕴,也只有在合理的逻辑下疏通历史脉络,单元教学才能实现境脉相融,形散神聚,滑润流畅,通向历史教育的深处。

【注释】

[1]李惠军:《历史新课程单元教学探微与实践(一)——融通·适切·意义:从一般教学论理念到历史学科教学方略》,《历史教学(上半月)》2021年第10期,第18页。

[2]李惠军:《历史新课程单元教学探微与实践(三)——主旨与路径:内容主旨的淬炼与整体推进策略》,《历史教学(上半月)》2021年第12期,第9页。

[3]徐蓝、朱汉国:《普通高中历史课程标准解读(2017 年版 2020 年修订)》,北京:高等教育出版社,2022年,第181页。

[4]《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020 年,第 17 页。

[5]《中外历史纲要(下)》,北京:人民教育出版社,2022年,第134页。

[6]张家哲:《托波尔斯基的历史学方法论》,《社会科学》1991年第11 期,第68页。

[7]《普通高中教师教学用书 历史必修中外历史纲要(下)》,北京:人民教育出版社,2022年,第263页。

[8]李惠军:《历史新课程单元教学探微与实践(十三)——在世界格局新变化中聚焦“冷战与国际格局的演变”》,《历史教学(上半月)》2022年第10期,第26页。