初中历史非书面化作业设计研究

【摘 要】在“双减”政策背景下,历史非书面化作业具有独特的教育意义和实践价值,能够给予学生多元的感官体验,培养学生的想象力和创造性,提高学生的主动性和学科素养。因此,在进行初中历史非书面化作业设计时,应丰富作业形式,培养学生兴趣;打破学科界限,促进知识迁移;重视教学评价,促进全面发展。同时,要充分考虑学生的兴趣,重视对学生的反馈,以培养学生历史思维,落实学科素养的培育,实现立德树人的根本目标。

【关键词】初中历史 非书面化 作业设计

【中图分类号】G633.51 " 【文献标识码】A" 【文章编号】1002-3275(2024)10-67-04

《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称课程标准)提出:“树立以学生为主体的教学观念,注重学生自主探究的学习活动……培养学生学会学习、发现和解决问题的能力,为创新型人才成长奠定基础。”在“双减”政策下,教师如何通过合理的作业量和作业时长,实现课程标准中对学生的整体性要求,成为当前历史教学的一个难题。

历史课程提出“生本理念”,要求把社会发展与学生个人发展相统一,关注学生的发展性成长。这是引导学生发展的课程理念,是基础教育性质的本质体现,是课程改革对课程功能的时代要求。基于此,教师应当根据教学过程中的实际情况,遵循学生身心发展特点,减少机械性的书面抄写工作,提高非书面化作业的占比,使学生能够有效掌握教学内容,理解教学重难点,并培养自主学习与合作探究的能力。

一、初中历史非书面化作业的意义

作业是指学生在课外独立完成教师布置的任务,对理解、掌握知识和技能具有重要作用的课堂教学活动的必要补充。非书面化作业形式多样,内容丰富,“它能够激发学生进行多方面的感官体验,在愉悦的情境中获取知识,使学生的知、情、意、行得到全面协调发展”[1]。在“双减”政策背景下,历史非书面化作业具有独特的教育意义和实践价值。

(一)给予学生多元的感官体验

非书面化作业形式多样,涵盖了看、听、说、做等多个方面,学生通过各种方法能够更加全面地理解历史知识,培养历史学科核心素养。

“看”是指在符合历史真实性的前提下,学生观看历史剧目,以故事的形式了解某一历史事件的前因后果或是对某一历史人物形成全方位的认识。这种形式能够帮助学生置身于特定的时空条件下,近距离感受历史的真实特性,将课本上的文字知识转化成生动的景象。“听”是指在看的同时,声音能够刺激学生的听觉体验,激发其想象力,增强虚拟场景的代入感,帮助建立起过去与现实的联系。“说”则侧重学生在了解历史的基本事实后,向他人进行语言表达,这对于增强学生的知识记忆和语言表达能力具有重要作用。“做”则强调了学生建构知识框架后对于整个历史事件的应用迁移能力。

教师在布置作业时,要注意演绎历史的真实性,真实的史料是学生学习的基础,通过感官体验历史的浅层知识与内在逻辑,有助于将历史知识理解内化,这对于培养学生的历史解释和史料实证素养具有重要作用。而且基于特定的情境,学生可以在更为具体的时空下学习历史,培养时空观念。

(二)培养学生的想象力和创造性

课程改革强调要将学生作为课堂教学的主体,在教学理念上应以学生为本,根据学生的特点,充分发挥学生的主动性和积极性,倡导学生在教学中主动参与。在具体教学中,对于非书面化作业形式,学生需要进行创造性的思考,在正确的史实基础上,拓宽对历史事件的想象,思考其出现的原因、产生的后果等,并且通过新颖的形式进行展示。

角色扮演、故事讲解和创意写作是极具启发性的教学方法。角色扮演通过在模拟情境中发挥创意,促进学生情感和思辨能力发展;故事讲解通过分享个人经历和小组讨论,提高学生口头表达能力,培养学生协作与分享精神;创意写作则通过创作故事、诗歌等,培养学生的想象力和文学创造性。

通过这些作业形式,学生能更积极地参与学习,培养创造性思维,提高沟通技能和团队协作能力。同时,课程改革所强调的学生主体地位也得以体现,有助于学生的全面发展。

(三)提高学生的主动性和学科素养

学生在完成多样的非书面化作业的过程中具有较为自由的选择权,能够选择自己喜欢的形式来完成作业,从而更加积极主动地参与到历史学习中来。布置作业的目的在于促进学生核心素养的培育,非书面化作业不仅强调知识的获取,而且注重学生的学科素养培养。通过完成实践性作业,学生能够在运用历史知识解决问题的过程中培养批判性思维和分析问题的能力,提高历史学科素养。此外,学生在完成非书面化作业的过程中,以问题为中心,自由地选择探究维度,能够加强历史学科与其他学科之间的结合,促进学科的融合及学生的全面发展。

总之,在“双减”政策背景下,非书面化作业能够契合减负提质的基本要求,更好地满足学生个性化的学习需求。同时,非书面化作业强调实际运用与创造性思维,对课程标准的落实以及学生实际动手能力和创新意识的培养均具有促进作用。

二、初中历史非书面化作业的设计原则

在实际教学中,大部分学生对非书面化作业表现出了极大的兴趣,且非书面化作业具有一定的可行性,如通过亲自制作与历史相关的物品来更深入理解历史事件、人物和文化,这不仅为学生提供了实践性知识获取的机会,而且促进了学生的创造性思维和解决问题的能力。教师应根据学生的实际情况,尽力为学生布置一些非书面化作业,让学生通过非书面化作业更好地发挥出自身潜能。

在作业设计的过程中,应遵循一定的设计原则:

第一,要充分考虑学生的兴趣。改变作业形式的目的在于促进学生对历史学习的兴趣,而采用多元化的教学和作业设计可以更好地激发学生对历史学习的兴趣。这不仅有助于提高学生的知识水平,而且有助于培养他们对历史的深刻理解。对于作业,教师可以先确定教学主题,再让学生根据自身的实际情况,各自选择不同的任务。

例如在手工作业中,部分学生对手工作业的完成度不高,认为自己无法较好地完成作品。针对该情况,教师可以减少这部分学生的作品展示要求,转而考查学生对于基础知识的掌握程度及课外拓展的丰富度,鼓励学生积极认真地完成作品并勇于展示,引导学生通过丰富的课外知识来弥补作品完成的不足。在角色扮演中,对于选取角色及进行剧本撰写的过程,教师要充分考虑学生的心理特征,避免学生产生厌烦情绪。可安排部分学生通过查阅资料、获取口述史料了解历史背景,部分学生将资料整理成剧本,部分学生表演,部分学生通过观看表演和资料撰写新闻稿等,这样能够使每个学生都充分发挥自己的特长,在愉悦的氛围中完成作业,避免加重学生的课后负担。学生通过完成这些任务发挥了自己的特长,丰富了知识储备,建立了知识结构。

第二,要重视对学生的反馈。在教学中,大部分学生都希望得到教师的评价反馈。教师的反馈对学生的发展具有重要作用,因此在反馈过程中,要针对学生的具体情况进行个性化分析。学生可通过反馈情况来了解自己学习中的不足之处,促进形成性发展。根据学情设计作业,既能够考查学生对历史基础知识的掌握情况,又能够让学生在完成开放性作业的过程中锻炼自身的思维表达能力。

作业应基于学生的兴趣出发,但不能仅限于此,而要在学生的最近发展区内进行提高。因此,教师在学生完成作业之后,应对学生的作业给予反馈,并且要以全面发展为导向,针对学生的特点提出相应的措施,以保证学生的持续发展。设计非书面化作业的主要目的在于解决作业数量较多与质量较低的问题,以实现提质减负的目标。而非书面化作业在帮助学生减轻负担的同时,能够更好地发展其个性和潜能,提高教育质量,落实学科素养的培育,实现立德树人的根本目标,为国家培养更多有创造力、有思想的人才。

三、初中历史非书面化作业的设计策略

“建构主义理论认为,知识不是通过教师传授得到,而是学习者在一定的情境中即社会文化背景下,借助其他人的帮助,如人与人之间的协作交流,利用必要的学习资料,通过意义的建构方式而获得。情境、协作、会话和意义建构是学习环境中的四大要素。”[2]本文基于建构主义理论对历史非书面化作业进行设计,因此在设计过程中,要充分发挥教师的引导作用和学生的主体地位,以达到学生自主学习的目的。

(一)丰富作业形式,培养学生兴趣

相较于以往单一固定的作业模式,各种形式的非书面化作业更能提高学生学习的兴趣,最大限度地做到寓教于乐。

1.手工作业

作业形式:手工捏泥。

作业内容:对七年级上册第7课“战国时期的社会变化”中所涉及的青铜器皿(如战国铜壶)、生产工具(如铁犁)、建筑(如齐长城)等进行捏泥制作。

设计意图:通过手工制作加展示的表达方式,学生了解战国时期的基本事实,从而梳理该时代的历史背景和时代特征;在活动的过程中提高学生对学习历史的兴趣,并引导学生对所学知识进行巩固记忆;通过学习战国时期的制度政策,学生了解统一多民族国家的建立过程,深化家国情怀。

预设效果:基于初一学生的心理特征,大部分学生对于捏泥作业具有较高的兴趣,作品呈现效果较好。部分学生能够在对自己作品进一步了解的过程中阅读相关史实,对战国时期的基础知识进行较好的巩固。在评价环节,教师需对知识进行深入整合,帮助学生构建知识体系。

2.角色扮演

作业形式:角色扮演。

作业内容:对七年级上册第9课“秦统一中国”中相关历史事件进行角色扮演(如设计秦确立中央集权制度时的讨论场景)。

设计意图:本课的教学目标是通过了解秦朝统一,知道统一多民族封建国家建立的过程以及秦的中央集权制度。针对教学目标,学生需要准备相关资料,说明事件的重要细节和意义,并在课堂上进行角色扮演。通过扮演历史角色,学生成为历史的参与者,这种亲身体验历史的方式可以激发学生的兴趣,从而更积极主动地参与课堂讨论和学习过程。

预设效果:不同性格的学生对于该类型作业学习表现差异较大,因此需要根据学生特点、自身知识基础与能力水平进行分组,应充分发挥每个学生的特长。角色扮演作业需要学生对演绎的史实进行充分了解,如此教学的基础知识目标较容易达成。在此过程中,学生通过小组合作开展的角色扮演获得直观感受,能够更好地理解古代政治制度等内容,既培养合作能力,又为后续学习进行铺垫。

总之,根据初一阶段学生的身心特点,通过丰富的作业形式能够激发学生的学习兴趣,使学生在具体的情境中体验历史魅力,从而促进学生的全面发展。

(二)打破学科界限,促进知识迁移

作业是学生巩固知识、发展能力的重要途径。对于某些重要的历史人物、事件等,学生可以通过非书面化作业的形式进行交流探讨,在教师的引导下探寻历史规律,既巩固了教学内容,也促进了知识的迁移应用。

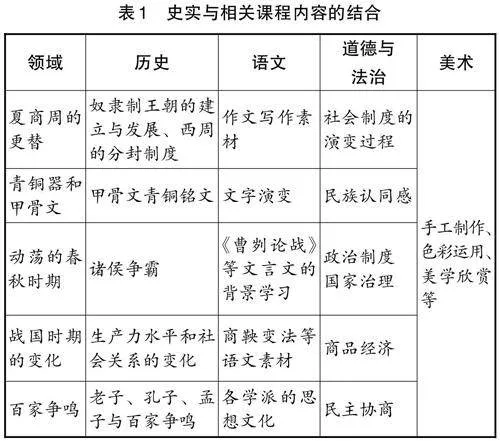

以七年级上册第9课“秦统一中国”中秦始皇巩固统一的措施内容为例,教师可在课堂上组织开展故事会,让学生分享相关的小故事。在此过程中,学生可以学习到课堂之外的历史知识,从而对课本内容产生新的认识。教师在学生了解史实的基础上,结合语文、道德与法治、美术等相关课程内容(见表1),帮助学生综合理解秦朝的政治、经济、文化等史实,并进一步引导学生联系现实,探讨秦朝制度变革、思想文化对当前中国发展的启示。这样既能厘清该历史时期的政治、文化、思想,又能对中国的改革开放、多民族国家的统一发展等内容进行多方面的探究性学习,将历史与现实结合起来,培养学生的综合素养。

在促进知识迁移中,跨学科交流是重要的研究方向。课程标准中明确提出了跨学科主题学习的概念,对学生来说,跨学科主题学习是对学习的提升和拓展。“跨学科主题活动要注重历史与现实的关系,以学生的自主性、合作性、探究性学习为主,促使学生将学科知识与社会问题的解决联系起来,实现学习的有效迁移,促进学生的全面发展。”[3]通过跨学科学习,学生能够建立起相应的知识体系并落实历史学科核心素养。

因此,在历史作业设计中,教师应秉持综合性、实践性、探究性、可操作性及趣味性等原则,通过丰富的作业形式,帮助学生整合不同学习领域的知识,同时让历史学习与现实探究形成有机联系,培育学生的正确价值观、必备品格和关键能力。

例如在七年级下册第3课“盛唐气象”教学中,在课前导入部分,教材引用了刘禹锡《百花行》的内容,教师要提供相应的历史背景,引导学生对“无人不沽酒,何处不闻乐”进行文学赏析,以诗歌的形式实证唐朝前期的经济状况,使学生认识到唐朝百姓丰富的物质文化生活是建立在经济发展的基础上的,落实唯物史观素养的培养。此外,教材中提供了丰富的插图(壁画、瓷器、书画等),通过对《九成宫醴泉铭》中“永字八法”的介绍与解读,可帮助学生进行简单的书法练习,既能够达成课程标准对于该课的要求(如从文学艺术方面认识唐朝在世界历史上的重要地位),又能够陶冶学生的艺术情操,进行美育。

(三)重视教学评价,促进全面发展

在课程改革深化的背景下,关于学生的发展评价,侧重点应由重视总结性评价转向形成性评价。形成性评价不同于过程性评价,它着眼于学生在学习全过程的发展性评价,目的是“激励学生学习,帮助学生有效调控自己的学习过程,使学生获得成就感”[4],从而成为评价的主体和积极的参与者。因此,教师应以学生的最近发展区为出发点,关注学生在作业完成过程中的发展,为学生提供更好的个性化学习建议,促进学生的全面发展。

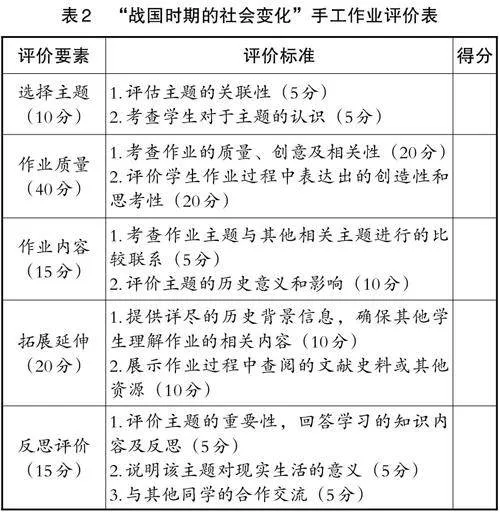

以七年级上册第7课“战国时期的社会变化”的手工作业为例,根据评价要素设计了详细的评价标准,具体的“战国时期的社会变化”手工作业评价见表2。

作业是教学评价的形式之一,教师对作业进行设计后,对学生的作业结果需要及时评价和反馈。教师在评价作业时,应根据学生的身心特点和学习特点来制订个性化的评价标准,并且要关注学生的纵向发展变化。

通过亲自制作与历史相关的物品,学生建立了一定的情感联系,激发了对历史的兴趣。具体而言,教师要根据学生的个性特点,对学生的能力进行评价,注重学生自身发展的动态性、多元化,从而实现育人目标的个性化。

【参考文献】

[1]郭秀娟.改革作业评价 促进全面发展[J].新课程(上),2015(4):53.

[2]汪小云.PBL教学模式在高职思想政治理论课教学中的实践探究[J].出国与就业(就业版),2011(10):255.

[3]韦茜.初中历史跨学科主题学习的实施路径[J].中学历史教学参考,2023(5):45.

[4]张倪.中小学校本课程开发研究:基于学校文化与校本课程的关系[D].南昌:三峡大学,2020:27.

宋泽 / 佳木斯大学人文学院,从事中学历史教育教学研究;程丽云 / 佳木斯大学人文学院,教授,博士,从事学科教学(历史)研究(佳木斯 154000);*通讯作者,E-mail:631239562@qq.com