“自律”视角下幼小“渐变式”衔接策略研究

【摘 要】幼小衔接不能急功近利,需要“渐变式”帮助幼儿提升自律能力。文章认为可从三个方面进行探究:一是搭建生活适应阶梯,让大班幼儿学会管理自己的时间、遵守规则、完成自订任务。二是搭建学习适应阶梯,帮助幼儿养成良好的学习习惯,轻松地适应小学阶段的学习。三是搭建社会适应阶梯,帮助幼儿学会交往,更好地融入集体,适应社会。这三步层层推进、步步进阶,以“渐变式”的形式促使幼儿提高自律意识及能力,完成高质量的幼小衔接。

【关键词】幼小衔接 自律 渐变式

【中图分类号】G61 " 【文献标识码】A" 【文章编号】1002-3275(2024)10-92-04

幼小衔接,从本质上说是幼儿从他律到自律的过程。所谓“他律”,指的是幼儿在成人的约束或监督下学习与成长,处于被动状态。所谓“自律”,是幼儿变“要我学”为“我要学”,其自主意识与自主能力逐步提升,处于积极状态。2021年教育部颁布的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》中明确指出:“改革一年级教育教学方式,国家课程主要采取游戏化、生活化、综合化等方式实施,强化儿童的探究性、体验式学习。”这注重引导幼儿从他律转变为自律,完成从被动状态过渡到主动状态。多一些自律,是幼小衔接的需要,也是幼儿成长的需要,更是幼儿园教育教学内涵式发展与精细化改革的需要。

从他律到自律应该是“渐变式”的,不应急功近利。部分成人想当然地让幼儿的转变来得快一点,时有揠苗助长的倾向,造成对接中的“急转弯”,产生焦虑心理,使幼小衔接不尽如人意。鉴于此,成人应该是辅助学校教育的好帮手,而不是学习焦虑的制造者。根据进阶理论,这个好帮手应该多一些耐心,搭建适合幼儿年龄特点的适应阶梯,构建幼小“渐变式”衔接策略,促使幼儿以良好的心态步入小学阶段。

一、搭建生活适应阶梯

即将进入小学的大班幼儿,首先应该在生活上有所改变,提高自我管理意识。过去幼儿的起床、吃饭、上学及休息,均在成人的督促中完成。现在即将面对新环境,幼儿应该完成由他律到自律的转变,学会做生活的“小主人”。幼儿园教师应该为幼儿搭建生活适应阶梯,帮助幼儿通过“渐变式”的方式学会自律。

(一)自我管理时间

能够自主管理时间是幼儿成长的标志,也是幼小衔接的重要内容。幼儿园什么时间段干什么,均由成人安排,而逐步学会自我安排活动并管理时间,意味着逐步适应小学阶段的学习与生活。从大班开始的第一个学期,教师要与家长联手帮助幼儿自己制订一日生活或学习时间表,要求细化到每一个生活和学习环节,例如何时起床、刷牙、洗脸、午休、泡脚与睡觉,何时完成教师布置的学习任务。这个时间表因为是幼儿根据自己的实际情况制订的,具有较强的个体针对性,自己能够做到,所以更能达到自律的效果。就幼儿园而言,大班幼儿必须入园签到,看看自己是否遵守了时间表中的规定,是否比中班时期有所进步。这样坚持几个月,就能在潜移默化中强化幼儿的时间意识,提高幼儿自我管理时间的能力。

(二)自主制订规则

幼儿在学会自主管理时间的同时要学会遵守生活规则。幼儿的规则意识强化了,才能以较好的心态步入小学的学习。小班、中班期间,幼儿都是在成人的督促中遵守规则,如今马上步入小学,幼儿应该强化自律意识,自主遵守规则。为了更好地达成这一目标,不妨放权让幼儿自主制订规则。例如大(3)班开展“班级小管家”活动,其特色之一就是让担任“小管家”的幼儿自己制订规则。有个“小管家”这样规定:户外活动时不能快跑,洗手时必须冲洗指头缝,午餐时不能浪费食物,午休时不能大声说话……这样的活动中,人人争当“小管家”,不同的“小管家”可以制订不同的规则,但前提是针对性必须强。最重要的是,一旦规则颁布之后,所有幼儿必须遵守。由于规则是自己制订的,幼儿不好意思食言,遵守情况较好。

(三)自我设定任务

很多学习活动或任务,幼儿完成得不尽如人意,原因之一是他律太多。让幼儿自我设定任务,既有针对性,又能够“渐变式”地提升幼儿的自律能力。大班期间,“每日任务打卡”活动应该由“教师规定”变为幼儿“自我设定”——如果是较难的任务,可在制订阶段就舍弃,做到由易到难,一步一个台阶。例如当天的任务是入园前自己整理书包,坚持一周;第二周变为游戏后整理玩具,坚持三天;再之后是吃饭后自己洗碗,一直坚持。如此由少到多,由简单到复杂,做到完成一次打卡一次。一段时间后,成人为打卡最多的幼儿颁发奖章,一步步激励幼儿再接再厉。

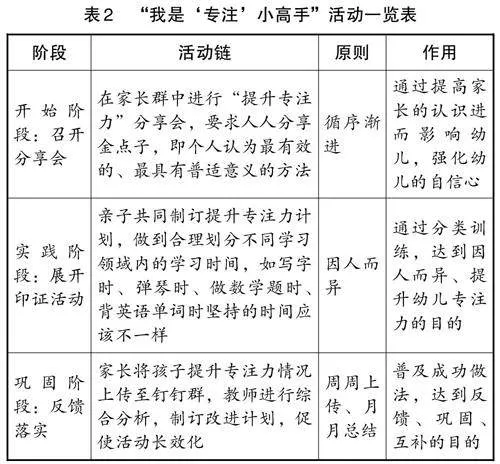

为了更好地为幼儿搭建生活适应阶梯,大班可以开展主题班会。以“我是时间小主人”主题班会为例,活动设计见表1。

从反馈情况看,家长给予的爱心、小红花、萌态表情等较多,相当一部分幼儿在成人的指导下自我设定任务,完成由他律到自律的转变,提高了管理时间的能力,形成了良好的生活与学习习惯。

二、搭建学习适应阶梯

先在生活方面形成自律习惯,然后过渡到学习方面,“渐变式”适应小学生活与学习,符合幼儿的年龄特点。良好学习习惯的养成关系到幼小衔接的成功。一份调查表明,由于未养成良好的学习习惯,21.5%的新生不适应小学阶段的学习,渐渐产生厌学与焦虑心理。有的坐姿、写姿不正确,有的属于多动症,有的是粗心大意,有的注意力容易分散,有的专注力不够,有的遇到问题不会请教他人,有的在课堂上乱插话、不认真听讲,有的课前从来不预习,还有的在做作业的过程中容易被其他事情干扰……种种不良学习习惯影响到幼儿的学习质量,不应小觑。大班期间,教师应为幼儿搭建学习适应阶梯,以渐变的方式帮助幼儿形成良好的学习习惯,以便帮助幼儿更好更快地适应小学阶段的学习与生活。

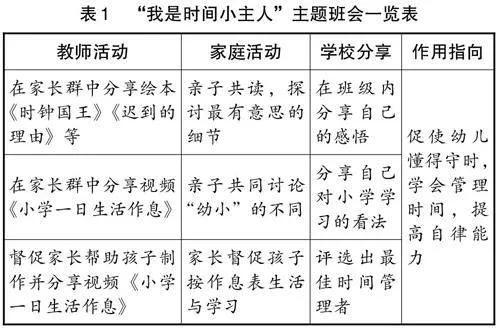

例如针对幼儿学习半途而废这一不良习惯,教师应首先从理念上认识到提高幼儿专注力非一日之功、非一人之力,必须通过长时间的训练与高质量的家园共育共同完成。其次,教师也应认识到,理论上的单向灌输是不奏效的,唯有一步一个脚印,通过实践活动逐步强化幼儿习惯养成,才是对幼儿的负责。某些家长比较着急,试图在短时间内提高自己孩子的专注力,结果适得其反。这就需要教师积极与家长沟通,促使家长以“渐变式”的方式强化孩子的自律意识。教师必须设计分时段、序列化的进阶计划,以主题活动为形式,夯实幼儿良好习惯的养成基础,促进幼儿自律能力的提升。以“我是‘专注’小高手”主题活动为例,活动设计见表2。

通过上述活动链,教师与家长就提升专注力达成共识:孩子学习时家长不打电话、不高声交谈等,为孩子营造安静的学习环境。亲子制订的提升专注力计划也是循序渐进的,如一开始坚持10分钟,一周后坚持15分钟,半个月后坚持20分钟,一个月后坚持30分钟……在规定的学习时段内,幼儿应做到不吃东西、不说话、不看电视、不东张西望等,力争完成所学任务再休息。这样的训练体现了“渐变式”原则,为幼儿专注力的提升奠定了基础。

其他如按计划学习的习惯、自主学习的习惯、独立完成作业的习惯、回答问题时敢于创新的习惯、勤于请教别人的习惯、认真书写的习惯、及时复习巩固的习惯、注意补充他人观点但不乱插话的习惯、有错必改的习惯、细致观察的习惯、分类整理的习惯、学思结合的习惯、认真审题的习惯等,都需要在“渐变式”的方式中加以巩固,提升自律能力,以适应小学阶段的学习。在此过程中,教师与家长高质量的沟通、理念与实践保持一致、一点一滴追踪落实等不可或缺,促使幼儿尽快适应小学阶段的学习。

三、搭建社会适应阶梯

由生活到学习再到社会交往,这是一个不断丰富、渐进的过程,关系到幼儿成长的方方面面。小班、中班的幼儿在社会交往中离不开成人的“扶”,临近上小学的大班期间,教师必须为幼儿搭建适应社会的阶梯,提升幼儿主动适应社会的意识和能力。毕竟小学阶段时认识新同桌、结交新朋友、接触新教师等,更多情况下靠自己而不是靠成人。“儿童入学后,接受要求相对严格、学习期望更高的小学教师的教育,而且可能会与幼儿园的友伴分离,重新建立新的人际关系,结交新朋友,重新寻找自己在团体中的位置并为班级所认同。”[1]唯有勇敢地融入新环境、处理新关系,才能为解决诸如自卑、胆怯等问题觅得良策。

(一)创设情境,发展同伴交往技能

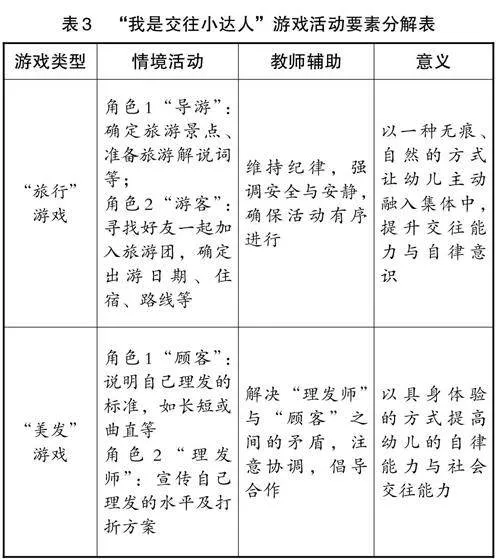

游戏具有娱乐性、审美性和趣味性。游戏是幼儿交往的重要介质,通过有趣的游戏,幼儿能结识新朋友,提高交往能力。如果幼儿能够主动遵守游戏中的规则,并在游戏中提高自律能力,就能够很好地发展同伴交往技能。幼儿园教师应该积极创设多元、鲜活、与时俱进的游戏,让幼儿全身心地投入其中,积累交往经验,发展同伴交往技能,逐步提高适应小学阶段学习与生活的能力及素养。以“我是交往小达人”为例,部分游戏要素分解见表3。

在这样的游戏中,幼儿参与兴趣高,具身体验多,由他律转变为自律,为适应小学生活与学习奠定了基础。除了游戏情境,其他如情景短剧、绘本表演、校园心理剧等,都可以引入大班的主题活动中,帮助提高幼儿交往能力。一方面,情境所具有的暗示、启迪等特性,能够达到润物细无声的效果。另一方面,置身于情境中的幼儿能够主动与人合作,从而习得交往技能。教师应该特别关注那些平时比较内向,不善于交往的幼儿,给他们提供更多参与游戏的机会,并由此学会换位思考,提高交往能力。

(二)注重接纳,满足幼儿情感需求

幼儿离开幼儿园进入小学,肯定会有新同桌、新同学、新朋友、新教师。新的身份决定了社会交往的新特点与新要求。彼此之间能否互相接纳、互相满足情感需求,是大班教师应该深入思考的课题之一。一份调查发现,有7.5%的幼儿上小学没几天就产生了厌学情绪。深入分析其背后的心理缘由,可以发现幼儿自卑、内向是表面原因,同伴接纳不够、人际关系不理想、集体融入能力较弱,由此造成焦虑、沮丧等心理是深层原因。事实上,哪怕那些很内向的幼儿也渴望拥有一个相处融洽的新同桌,彼此满足被同伴肯定的情感需求,希望能在新的集体环境中快乐学习与成长,尽快适应小学阶段的学习。因此,教师应注重幼儿之间互相接纳的教育,满足幼儿的情感需求。

例如大(2)班开展以下主题活动:“今天,我与××交朋友”“原来我的同桌有很多优点”“好东西应该分享给我的同桌或好朋友”……通过此举,幼儿与幼儿之间互相接纳、学会包容、彼此分享、学会理解、学会通过自律的方式接纳新人,而不是想怎么样就怎么样。当然,幼儿之间肯定会闹矛盾,发生“我再也不想理你了”的现象,其中一方还不断哭闹。显然,“我再也不想理你了”意味着情感世界的缺位,而“哭闹”现象就是幼儿不够自律的表现。同伴之间互相接纳,不耍小性子,不仅是提升幼儿自律能力的体现,而且是丰富幼儿情感世界的应有之义。此时,教师与家长应该帮助幼儿积极化解矛盾,消除对立局面,力争让双方握手言和,促使幼儿多一些自律意识。以下是帮助幼儿提高同伴交往能力的“四步骤”:

第一步:“陪他静一静”。告诉幼儿,“静一静”,一切都会烟消云散。将幼儿暂时转移到一个安静的环境中深呼吸,暂时忘记之前的不愉快与“冲突”经过,等彻底冷静后再与同伴交流,或许同伴之间会和好如初。

第二步:“引他说一说”。委屈、烦恼、难过等可以对一个信任的人倾诉出来,做到真正的一吐为快。不妨告诉幼儿:如果到了小学阶段还是哭哭闹闹,周围的人都会笑话你,说你没做好准备,还是待在幼儿园吧……

第三步:“助他试一试”。例如通过“拉皮筋”的方式,让幼儿意识到越是使劲,最终反弹回来伤害自己越深,从而懂得与同伴闹矛盾时不可以过分计较,尽快和好是最好的,同时懂得不计较是长大的表现,能够更好地适应小学的学习和生活。

第四步:“让他笑一笑”。尽可能地大笑,达到释放自己的目的。教师引领幼儿主动在闹矛盾的同伴面前笑一笑,让负能量烟消云散。

上述“四步骤”让幼儿意识到:快上小学一年级了,再不能因为一件小事情和同学闹矛盾。当幼儿善于与有矛盾的同学握手言和,善于从封闭状态走向开放状态时,就能形成开阔的心态,强化自律意识,更好地接纳同伴,并且满足自己情感的需要。教师应该通过多种方式疏导幼儿,帮助幼儿学会互相接纳、互相分享、互相包容、互相理解,手拉手共同成长。

自律视角下的幼小衔接应该是“渐变式”的。无论是教师还是家长,都应静下心来,放慢脚步,消除焦躁心理,循序渐进,立足好幼儿的现在,规划好幼儿的未来。唯有逐步提高幼儿各方面的能力,从生活、学习与交往等多方面构建适应未来的阶梯,才有可能为幼儿适应小学生活奠定良好的基础。幼儿园教师应该善于与幼儿共情,以同理心看待和处理幼儿成长中的各种问题,帮助幼儿一步一个脚印,坦然面对幼小衔接中的变化,以更加自信的心态和周全的准备步入小学生活与学习中。

【参考文献】

[1]林晖燕.互通共融合力搭建幼小衔接阶梯[J].福建教育,2022(16):20.

乔丽萍 / 甘肃永昌县教育局,一级教师,从事幼儿园教育教学研究(永昌 737200)

【基金项目】甘肃省教育科学“十四五”规划2023年度一般课题“基于‘他律’变‘自律’的幼小‘渐变式’衔接策略研究”(GS[2023]GHB0432)