初中历史表现性试题命题思路研究

【摘 要】在历史学科中,表现性评价通常通过历史表现性试题来实施,它更强调学生的实际操作能力和创新能力,更注重培养学生的历史思维能力、问题解决能力和人文精神,更关注历史与现实的联系。文章以浙江省2023年湖州市初中学业水平考试社会·法治试题卷第24题为例,探究初中历史表现性试题命题思路,即确立具体的评价目标、选择适当的历史情境、设计开放的历史问题和制订分层的评分规则,这对有效地评估学生的历史学科能力和综合素养有重要意义。

【关键词】表现性评价 初中历史 试题命制

【中图分类号】G633.51 " 【文献标识码】A" 【文章编号】1002-3275(2024)10-71-04

表现性评价是一种评价方式,它着重于评估学生在特定情境下应用知识和技能的能力,以及他们展示出来的创造力、批判性思维和问题解决能力。[1]这种评价方式与以往的以知识记忆为主的评价方式不同,它更关注学生的实际表现和所达到的成果。

依据表现性评价理念命制的试题简称表现性试题,是测评学生核心素养发展程度的有效工具。[2]在历史学科中,表现性评价通常通过历史表现性试题来实施,要求学生在模拟的或真实的情境中,运用所学的历史知识进行分析、解释、评价或创造。这样的试题不仅要求学生掌握历史知识,而且要求他们能够灵活运用这些知识来解决实际问题。本文基于历史表现性试题与传统试题的差异,结合典型试题分析,探讨初中历史表现性试题的命题思路。

一、历史表现性试题与传统试题的差异

(一)考查方式差异

传统历史试题通常采用选择题、判断题、简答题等形式,主要考查学生对历史知识的记忆和理解。而历史表现性试题具有情境真实、任务复杂、应答开放等特点,更注重考查学生的历史思维能力和问题解决能力,通常会设置一些开放性问题,要求学生进行分析、评价、建构、解释等,学生在解决问题的过程中可以将思维过程、历史核心素养等呈现出来。

(二)考查内容差异

传统试题的内容通常比较固定,主要围绕历史知识点进行考查。而历史表现性试题更注重历史与现实的联系,通常会选取一些具有现实意义的历史事件或现象作为考查内容,在创设的真实情境中引导学生思考历史对现实的影响和启示。

(三)价值取向差异

传统试题的价值取向通常比较单一,主要考查学生对历史知识的记忆和理解。而历史表现性试题则主要关注学生的全面发展,包括他们的知识掌握、思维能力、情感态度和价值观等方面。通过试题的情境设计、问题设置和答案要求等方式,可以引导学生思考历史问题,形成正确的历史价值观。通过表现性评价,可以了解学生在特定情境下如何应用所学知识,以及他们在解决问题过程中所展示出来的创造力、批判性思维和团队合作能力。

(四)评价体系差异

与传统试题相比,表现性试题需要对学生的学科知识、结构逻辑、语言表达、创新型思维等进行评价,力求答案多元、思维多维、水平多层。

总之,历史表现性试题与传统试题相比,具备真实性、综合性、注重过程、目标明确、多维度评价、鼓励深度学习等特点,更强调学生的实际操作能力和创新能力,而不仅仅是知识的掌握程度,更注重培养学生的历史思维能力、问题解决能力和人文精神,更关注历史与现实的联系。这种试题形式更能反映历史教学的本质和目标,也更符合现代社会对人才培养的要求。

二、历史表现性试题的命制路径

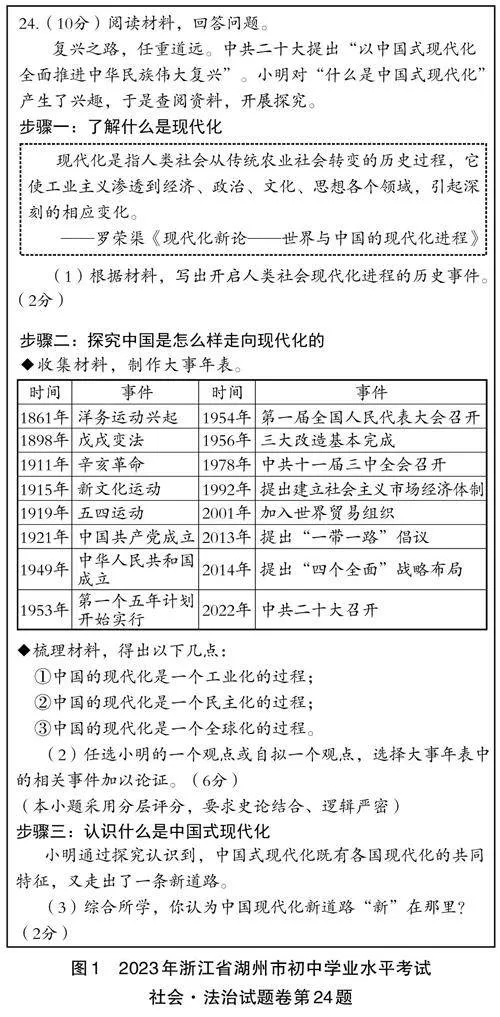

本文以浙江省2023年湖州市初中学业水平考试社会·法治试题卷第24题为例(见图1),阐述历史表现性试题的命制路径,即确立具体的评价目标、选择适当的历史情境、设计开放的历史问题和制订分层的评分规则。

(一)确立具体的评价目标

评价目标的确立,需要深入理解和熟悉相关的课程标准,并根据课程标准将历史表现性试题的评价内容细化为足够具体的内容考查目标和核心素养目标。如可以将唯物史观、时空观念细化为对特定历史事件、人物、概念或时期的理解;史料实证、历史解释可以细化为分析历史材料、图表或数据的能力,评价历史观点或论断的能力等;家国情怀可以细化为增强爱祖国、爱家乡的情感,坚定“四个自信”等。这将帮助命题者明确学生应该达到的历史学科核心素养要求。

例如第24题就是一道典型的历史表现性试题,若学生选择观点“中国的现代化是一个民主化的过程”,则涉及课程标准中国近代史“课程内容”部分“内容要求”中的“了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性”。命题者可将此标准进一步细化为“需要学生了解戊戌变法中有哪些具体的人物、事件和现象,这些史事发生的时间、地点、原因和结果”(唯物史观、时空观念),“需要学生理解变法有怎样的意义和局限性”(历史解释)。按照此法,就可以将考查目标确定为“知道资产阶级维新派康有为、梁启超等在1898年进行了戊戌变法”,“理解戊戌变法是中国历史上政治民主化的第一次近代化运动,虽然失败了,但是在思想文化领域产生了深远且长久的影响”。同理,本题还涉及课程标准中国现代史“课程内容”部分“内容要求”中的“了解习近平新时代中国特色社会主义思想”,这一标准可以进一步细化为“理解党的二十大报告中人民民主和中国式现代化建设的关系,发展全过程人民民主,发挥人民主体创造精神在中国式现代化事业中的重要性”(唯物史观、历史解释)。

基于对课程标准中课程目标的分解和学科核心素养的把握,可以确定第24题具体的评价目标:能够尝试运用关于戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、中华人民共和国成立、第一届全国人民代表大会召开和党的二十大召开的相关史料简要说明中国的现代化进程,有理有据地表达自己的看法,表现出正确的价值判断和人文情怀(史料实证、历史解释、家国情怀);能够初步从政治民主化角度理解戊戌变法、辛亥革命、新文化运动对政治制度、思想文化的影响,运用唯物史观作出合理的解释与评价;以“中国的现代化”为探究主题,初步认识历史的古今联系、因果联系、中外联系(唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀);了解中国社会经历工业化、民主化、全球化的从低级到高级的现代化发展历程,认同社会主义核心价值观,坚定“四个自信”,初步具有国际视野和全球意识(唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀)。[3]

(二)选择适当的历史情境

表现性试题通常基于特定的历史情境,要求学生置身其中进行思考和解答。因此,选择合适的情境是关键,它可以是一个或若干个历史事件、一个或若干个人物的决策、一个时期的历史变革等。此外,情境的选择应符合学生的认知水平并能够激发他们的兴趣。为了选择适当的情境,可以考虑以下四个方面:

1.历史时期和主题

确定要考查的历史时期和主题,如古代文明、近代史、现代史等,选择具有代表性的时期和主题,确保试题能够反映出该时期或主题的核心内容和特点。例如第24题就选择了世界近代史、中国近现代史,以“现代化”作为考查主题,第一问向学生展示了罗荣渠关于“现代化”的定义的材料,引导学生理解现代化的含义,进而分析得出开启人类社会现代化进程的历史事件是英国的工业革命;第二问和第三问则主要聚焦在中国近现代历史时期中对“中国式现代化”历程这一主题的深入理解。

2.情境的真实性和可信度

选择真实存在的历史事件或人物作为情境,确保试题的情境具有可信度和历史背景的真实性;避免使用虚构的情境,以免误导学生或造成混淆。例如第24题向学生出示了一张大事年表,内容涵盖了从近代史1861年的洋务运动到现代史2022年党的二十大召开,16个与“中国式现代化”密切相关的真实存在的历史事件,帮助学生在真实的历史情境中对问题进行分析、理解和论证。

3.情境与评价目标的关联性

确保所选情境与评价目标紧密相关。为了考查学生能否有理有据地表达对历史事件的看法,表现出正确的价值判断和人文情怀,第24题通过提供小明制作的大事年表以及梳理出的3个历史观点等历史探究情境,要求学生“任选小明的一个观点或自拟一个观点,选择大事年表中的相关事件加以论证”,这与评价目标要考查的史料实证、历史解释、唯物史观等历史核心素养的指向一致。

4.情境的复杂性和挑战性

选择具有一定复杂性和挑战性的情境,以考查学生的分析、综合和评价能力;避免过于简单或过于复杂的情境,以免试题失去评估价值或过于困难。例如为了帮助学生回答第24题的第(1)问,题目给出了“罗荣渠对什么是现代化的理解”这一情境;为了帮助学生回答第(2)问,题目给出了“大事年表”这一情境;为了帮助学生回答第(3)问,题目给出了“小明认识什么是中国式现代化”这一情境。这些情境的创设既不过于简单也不过于复杂,符合九年级学生的认知水平,为学生综合解决问题搭建了良好的支架。但学生要把本题做好并不容易,需要对历史事件及事件之间的逻辑关联有着充分的理解,才能将其很好地应用到实际情境中去。

(三)设计开放的历史问题

设计开放的历史问题在历史表现性试题中非常重要,它可以鼓励学生批判性思考、分析和表达观点。设计开放的历史问题可考虑以下四个因素:

第一,鼓励多元观点。设计问题时,应确保它们允许学生提出多种合理的解释或观点,鼓励学生进行深入的思考和创新的回答。可以询问学生对某个历史事件的不同解释或看法,并鼓励他们提供论据来支持自己的观点。

第二,提供情境背景。在提出问题之前,应为学生提供足够的情境背景信息,帮助他们理解问题的背景和重要性。可以是一个或若干个简短的历史事件描述,可以是一段或若干段相关文献的摘录,也可以是一幅或若干幅历史图片。

第三,强调证据支持。在问题中应强调学生需要使用证据来支持自己的观点。可以要求学生引用相关的历史文献、数据或事实来支持自己的解释或看法。

第四,适应不同能力水平。在设计问题时,应考虑学生的不同能力水平。可以提供不同难度的问题,或者允许学生在回答问题时选择不同的深度和广度。

例如第24题的第(2)问,在情境创设中,给出了三个不同观点:①中国的现代化是一个工业化的过程;②中国的现代化是一个民主化的过程;③中国的现代化是一个全球化的过程。要求学生任选其中一个观点或自拟一个观点,挑选大事年表中的相关事件加以论证,并且要求史论结合、逻辑严密。从本题来看,学生的答案是多元的,不是唯一的,学生的观点既可以选择“工业化”也可以选择“民主化”,还可以选择“全球化”,能力水平高的学生甚至可以自拟观点作答。同时,题目为学生提供足够的情境背景信息,即一张涵盖中国近现代史的大事年表,学生可从中挑选合适的证据来支持他们的观点。本题的考查更加注重学生的批判性思维、问题解决能力和创造力,培养了学生的历史核心素养。

(四)制订分层的评分规则

在历史表现性试题中制订分层评分规则是为了确保评估的公正性、准确性和一致性。制订分层评分规则应考虑以下六个因素:

第一,明确评估目标。确定要评估的能力,如分析、解释、批判性思维、论据构建等,这是确定评分规则的基础。

第二,确定评分层次。根据评估目标的复杂性和难度,将评分规则划分为不同的层次。这些层次可以是简单的、中等的或复杂的,以反映学生在回答问题时所展示的不同水平。

第三,描述每个层次的表现。为每个评分层次进行详细的描述,说明学生在该层次上应该展示的表现。这些描述应该包括学生在分析、解释、批判性思维、论据构建等方面所达到的深度和广度。

第四,制订具体的评分准则。为每个层次制订具体的评分准则,以便评估者能够清楚地了解如何对每个层次进行评分。这些准则可以包括学生在回答中使用的论据、逻辑结构、语言表达等方面的要求。

第五,确保评分规则的一致性。确保所有评估者都理解并遵循相同的评分规则。可以通过培训、讨论或示例来增强评估者之间的一致性。

第六,提供示例答案。为每个评分层次提供示例答案,以便评估者能够更清楚地了解每个层次的具体要求。这些示例答案可以帮助学生了解如何达到每个层次的标准。

例如第24题第(2)问的评分规则见表1。

【示例】

观点:中国的现代化是一个工业化的过程。

论述:洋务运动发展了近代军事工业、民用工业,是中国历史上第一次近代化运动;第一个五年计划实行,钢铁、煤炭、电力、机械制造等快速发展,交通运输建设取得很大成就,我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进;1992年提出建立社会主义市场经济体制,进一步推进经济体制改革,对现代化建设有巨大推动作用。由此可见,中国的现代化是一个工业化的过程。

由表1可知,该题采用了分层评分的方法,界定了四个水平层次,每个层次都给出了清晰的等级描述。在水平等级描述中,既注重对学生核心素养目标达成情况的评价,细化学生唯物史观、史料实证、历史解释的等级表现,也兼顾情境理解、任务理解、书面表达等一般性学习素养的评价,力求科学划分等级,形成评分标准。

综上所述,初中历史表现性试题命题路径,即第一步理解课程标准,确立评价目标;第二步着眼现实生活,选择历史情境;第三步立足学生思维,设计开放问题;第四步科学划分层次,制订评分规则。其中,第二、第三、第四步都是以第一步为依据的。

在命题中应注重课程标准和教学目标、历史情境和问题解决、试题的开放性和多样性、历史与现实的联系、对评分层次的描述以及学生的个体差异等方面,通过合理的命题路径设计,可以有效地评估学生的历史学科能力和综合素养。

【参考文献】

[1]周文叶.表现性评价的理解与实施[J].江苏教育,2019(14):7-11.

[2]黄卫平.指向核心素养的表现性试题命制策略及教学启示:以2023年浙江省湖州市初中学业水平考试社会·法治试卷第24题为例[J].基础教育课程,2023(21):66.

[3]同[2]66-73.

田恬 / 浙江湖州市南太湖双语学校,一级教师,从事中学历史教学(湖州 313000)

【基金项目】湖州市2023年教研立项课题“素养导向下初中社政学科项目化作业设计的实践研究”(HZJY23127)