小学数学化错教学:是何、为何、何为

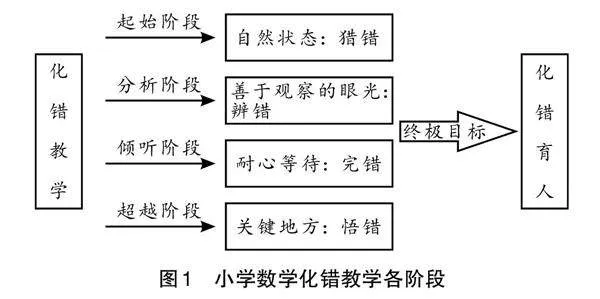

【摘 要】在数学教学实践中,有的教师常受“无错原则”影响,过分聚焦学生的答题正确率,而忽视错误对学生学习与成长的教育价值。化错教学将错误视为一种有价值的教学资源,并强调将其相机融入教学过程。通过这种方式,学生能亲身体验在自然状态下“猎错”、以明察眼光“辨错”、用耐心等待“完错”、在关键地方“悟错”,促使学生在化错中学习,在化错中成长,最终实现化错育人的目标。

【关键词】化错教学 小学数学课堂 化错育人

【中图分类号】G623.45 " 【文献标识码】A" 【文章编号】1002-3275(2024)10-60-04

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称课程标准)强调:“数学在形成人的理性思维、科学精神和促进个人智力发展中发挥着不可替代的作用。”在数学教学实践中,有的教师常受“无错原则”影响,过分聚焦学生的答题正确率,而忽视错误对学生学习与成长的教育价值。化错教学的实施,将错误视为一种有价值的教学资源,将其相机融入教学过程。这种教学方法有助于消除学生对错误的恐惧心理,使学生在经历错误转化的过程中,以科学、理性的态度分析错误产生的本质原因,从而激发学生理性的数学思维,培养他们科学的创新精神,最终实现启智润心、化错育人的终极目标。

一、小学数学化错教学是何

“化错”一词是华应龙在教学实践与探索中提出的概念。化错既揭示了传统的改正错误的纠错本意,也跳出了原有的纠错范围,正如华应龙所言:“妙在看到了学生差错中的‘对’。”[1]化错不仅强调让教师认识到差错在课堂教学中的潜在价值,而且鼓励学生积极正视并坦然暴露自身的错误,从而改变学习观念与行为。

(一)化错教学的教育学意义

从教育学视角看,化错教学是指把课堂教学中的差错转化为一种教学资源,相机融入后续的教学过程中,化错误为正确,变“事故”为“故事”,化“腐朽”为“神奇”。为实现这一目标,教师要做到包容和善待学生的错误,运用自身的教学智慧和教育情怀,细心地关注学生从“错”到“对”转化的过程,巧妙地化解学生的错误并为教学所用,促进师生双方从错误中共同进步、成长。

(二)化错教学的心理学意义

从心理学视角看,桑代克所提出的学习是一种不断尝试新观点与改错的过程的学习理论,为解释化错教学提供了一种新思路,即学习不仅仅是为了掌握正确的观点与知识,更重要的是在不断尝试新观点和改正错误的过程中,探索由错误引发的认知思维上的“碰撞”,并从中获得真实的学习体验。这种倡导不断试错的学习模式为化错教学注入了新的生命力。在这种化错的环境下,学生敢于表露因错误所产生的不同认知,在积极反思中树立正确的学习观念,从而激发创新思维、学习动机、学习兴趣。

(三)化错教学的实践意义

在探讨教育学与心理学理论的基础上,结合实际教学问题,可形成从理论探索到实践验证的良性循环。课堂是一个随时会出现错误且允许学生犯错的学习场所,真实的数学课堂正是因为化错的良性循环而充满活力。化错教学让学生亲历从出错到成长的全过程,即通过引导学生在自然状态下“猎错”,把“错”当作沙滩上美丽的贝壳捡起;以善于观察的眼光“辨错”,用凸透镜把“错”中的“对”放大;用耐心等待“完错”,展现从“错”中学习的全景全貌;在关键地方“悟错”,让成长在化错过程中发生。[2]

二、小学数学化错教学为何

小学数学化错教学的实施不仅能使教师洞察学生已存在的错误,而且能超越错误,发掘其中蕴含的教育价值。诚如王尚志所言,化错教学从单纯纠正做题错误和数学错误的层面跳出来,赋予这个问题以教育意蕴,这样的拓展是自然的、必要的、有价值的。[3]

(一)实施化错教学是促使学生自发认识错误之始

在数学课堂上,学生时常会遇到一些复杂难懂、以当前认知水平难以解决的问题,如工程问题、行程问题等,当学生遇到这类问题时难免会犯错。化错教学正是着眼于学生这种自然发生的犯错状态,采用潜移默化的教学手段,逐步引导学生自觉认识并纠正学习过程中的各种错误。

(二)实施化错教学是“自主探索、合作交流”学习之需

学生在课堂中出现的错误是随机生成的,是一种动态性的教学资源。化错教学的实施将错误生成的随机性与学生学习方式的动态性结合在一起。课程标准倡导的“自主探索、合作交流”的学习方式,使学生在学习过程中产生的各种错误有了化解的途径。化错教学与学生的学习方式相匹配,教师细心关注学生的错误,同时使它们被巧妙地、创造性地化解,为学生提供自主思考、合作交流的学习空间。正如华应龙所言,有“化错”,才有我们期待已久的主动学习、独立思考、创新活动的发生。[4]

(三)实施化错教学是创造“荣错”价值之本

学生是学习的主体,教师应从学生的立场出发,为学生学习中的错误指引方向。恩格斯指出,最好的学习是从错误中学习。教师有针对性地引导学生从错误中学习显得十分必要。化错教学的实施强调教师以引导者的身份,引导学生对错误进行思辨,使他们暴露自身错误并充分表达不同观点。通过碰撞思维和讨论观点,学生能够意识到每个错误都有学习的价值,将错误视为发展自我的良好契机,不断从错误中学习,从而彰显“荣错”的价值本位。

三、小学数学化错教学何为

课堂具有生成性,意味着学生随时会出现错误且允许学生犯错。真实的小学数学课堂正是因为“猎错—辨错—完错—悟错”的化错过程而充满生机活力,促使学生在化错中学习,在化错中成长,最终实现化错育人的终极目标。小学数学化错教学各阶段如图1所示)。

(一)在自然状态下“猎错”

“猎错”作为化错教学的起始阶段,教师应捕捉每个学生随机出现的错误,并使其自然化解,成为宝贵的教学资源。例如关于工程问题的重要例题:学校附近要修一条路,甲队单独修12天修完,乙队单独修18天修完,请问甲、乙两队合修,需要多少天?在课堂上,少部分学生答题时会出现这样的错误:12÷2+18÷2=6+9=15(天)。此时,教师不应该着急否定或批评这类学生思考上的偏差,而需因势利导,鼓励他们自发找出并思考其中存在的错误,如可以提问:“我们都想听听你这样答题的理由,可以向大家分享吗?”或“其他同学知道这个结果是怎样想出来的吗?”从而引导学生在自我反思以及与同伴思辨中寻找到错误的思路:将“甲、乙两队合修”等同为甲队修总路程的一半,乙队修总路程的一半,最后把甲、乙两队各修一半的天数相加。可见,有的学生对“合修”一词的数学内涵理解存在偏差、误区。为此,教师应鼓励学生在自然学习数学的过程中发觉自己的错误,而不应强制要求学生背诵、默写正确的答题算式,加重学生的学习负担与消极情绪。教师只有真正了解错误的根源,从错误的源头出发,才能为下一步“辨错”提供依据。

马丁·布伯强调,要建立“我—你”的本真关系,主张师生间要真诚、平等对话。[5]面对学生呈现的各种错误,教师应与学生形成“化错共同体”,尊重学生的犯错心理,体谅学生的犯错行为,将错误转化为师生深度交流、共同成长的有效契机。此外,教师应及时鼓励犯错的学生,促使他们直面错误并充分展示自己的思维过程,同时为他们提供广阔的探究空间,引导他们对自己的想法作出修正,使错误得以自然化解。如此一来,错误便能转变为宝贵的教学资源,为化错教学提供资源。

(二)以善于观察的眼光“辨错”

在“辨错”分析阶段,教师需善于观察学生所犯错误,深究其产生的根本原因。例如在上例工程问题中,教师应从错误起源出发,必要时绘制简易图形帮助学生理解题意,围绕“合修”一词相关的数学工程问题的价值内涵,引导学生充分讨论,使他们明白“合修”应为两队同时进行修路,把合修总路程视为单位“1”,两队合修的总工作效率是将甲队的工效[1/12]与乙队的工效[1/18]相加。依据算理公式:合修总工作时间=合修工作总量÷合修总工作效率,正确列式为1÷[1/12+1/18]=7.2(天)。为满足不同层次学生的思维理解需求并增强他们思维的思辨性,同时拓宽答题渠道并验证计算结果的正确性,教师应再次引导学生讨论用方程求解。通过小组讨论,使学生明白算理,并列出正确的方程式,求出合修总工作时间为7.2天。最后教师通过引导学生观察、对比、分析,使其明白运用不同的算理与算法,都能计算出相同的结果,即7.2天。这样的“辨错”教学有理有据,让学生明晰自己错误的来龙去脉,理解并记住正确的答题方法,摒除之前错误的解题思想。

再如在“化简比”中有这样一道题目:把[1/2]∶[1/3]化成最简整数比。遵循比的规则可以较为容易地求出这道题的答案,即3∶2。但在课堂上仍会出现令人出乎意料的答案,有学生在化简[1/2]∶[1/3]时,直接写下答案:[1/2]∶[1/3]=2∶3。如果教师未发现这类学生的错误或将这一错误搁置一旁,那么有的学生便将一直陷在这样的思维误区中。为此,教师应洞悉错误本身的教学价值,善待学生出现的错误并提问:“你能给大家说说自己的想法吗?”在学生说出自己的思路后,教师需积极回应。在教师的鼓励下,大家会主动将注意力集中于出错学生的表达中,仔细分析错误并辨析其原因,最后共同总结出正确经验:分子相同的两个比,它们的化简比就是两个分母调换位置。在全体学生的参与中,课堂化错教学事半功倍。

从对错误的分析中,学生能够掌握问题分析的方法,进行超越非对即错的二元价值判断的对事物的多元化解读。[6]答案有对错,但思考无对错,若教师将错误视为洪水猛兽,学生便会避讳错误、掩饰错误,让错误一直被“冷藏”。反之,教师以诚挚之心鼓励学生正视错误,既能锻炼学生敏锐的洞察力,使其自觉发现并分析自身存在的错误,还能促使他们养成积极纠错、改错的学习习惯。

(三)用耐心等待“完错”

在“完错”倾听阶段,教师需放缓课堂节奏,耐心等待并倾听学生错误的思考过程,给足他们时间思辨,有可能收获意想不到的“完错”效果。以数学广角中经典的植树问题为例:若在20米的小路一边植树,每隔5米栽一棵树,两端都要栽,一共要栽几棵?对此问题,有学生进行如下解答:20÷5=4,4+1+1=6(棵)。并且按照自己所作的图解释:20÷5=4,说明中间栽4棵树,因为两端都要栽,所以加2,应该栽6棵树。面对偏差观点,教师应机智应对,引导学生静心思考、耐心倾听。教师可以先帮助学生理解植树问题中“棵数”与“间隔数”的关系,让学生伸出手掌,并提示:5根手指之间有4个间隔,4个间隔中有几根手指?从直观、形象的例子学习中让学生明白解题算理后,再引导学生理解例子中“4”所代表的含义是棵树还是间隔数。在此情境下,学生纷纷认真思考、各抒己见,最终得出所求“4”表示间隔数,实际植树棵数为3,再加上两端均需栽种的情况,即3+2=5(棵)。

错误本身是到达真理的一个必然环节。[7]通往真知的大门往往需要教师转换角色,从视听者的角度看待学生的错误,与学生共同经历“完错”的过程。由此,错误便在教师的等待倾听和学生的探索中被化解。化错课堂使学生在化错的过程中展现出活跃的思维和旺盛的生命力,在求真的过程中逐渐成长。

(四)在关键地方“悟错”

化错的关键在于引导学生从“误”走向“悟”,既要悟出潜在错误,又要超越已有错误。对此,教师应以一定的教学手法化解学生由自身观念局限和思维定势所造成的错误,完善学生的认知结构,使其从错误中获取成长契机,从而达到化错育人的终极目标。以一道运用“枚举策略”来解决的数学问题为例:一张靶纸共三圈,投中靶纸内圈得10环,投中中圈得8环,投中外圈得6环,请问小明投中两次,一次8环,一次6环,总共得多少环?在学习解决问题的策略时,学生往往会存在片面理解的情况,不假思索地应用正在学习的枚举策略,这体现了“学什么就用什么”的刻板观念。为突破这类思维局限,教师可尝试追加多个问题,如小芳投中一次可能得到多少环?小红投中两次可能得到多少环?小芳和小红总共投三次可能得到多少环?以故意设“陷阱”的方式引出学生的错误认知。学生通过不断思考与反复琢磨,逐渐领悟到第一个问题无需采用枚举策略,第二个问题因结果的多重可能性,则需运用枚举策略。最后总结出枚举策略的应用不在于问题的难易程度,而在于问题的实际需求。在后续问题教学中,教师应根据学生的认知盲区重复强调:大家能用枚举策略解决此类问题吗?此时,学生已初步形成具体问题具体分析的意识,以及灵活运用解题策略的认知框架。

教学中的差错是课堂上鲜活的生成性材料,也是宝贵的教学资源。面对随机生成的错误,教师应主动应对,妥善处理学生出现的错误,由表及里地对其进行梳理。在此基础上,采用一题多解、精准追问、反复论证等方式精心设计教学“陷阱”,经历教师“猎错”、师生“辨错”和“完错”、学生“悟错”的学习过程,使学生从错误中“悟”出方法、“悟”出原理。通过巧妙地化错,培养学生直面错误、超越错误的求真品质,发展学生的理性思维,激发学生的创新活力,将教学引向深入。最终,以化错育人的方式推动学科素养的培养落地生根。

【参考文献】

[1]华应龙.小学数学化错教学案例[M].北京:中国人民大学出版社,2018:5.

[2]同[1].

[3]同[1]1-2.

[4]华应龙.像袁隆平、屠呦呦那样“化错”[J].人民教育,2021(21):70-71.

[5]李如密,刘弘琰.教学化错艺术:内涵、特点、类型与策略[J].当代教育与文化,2022,14(6):1-6,125.

[6]同[1]101.

[7]王志民.面对学生错误演绎精彩课堂[J].教育导刊,2007(2):44-45.

杨洪铭 / 王小翠 / 重庆师范大学教育科学学院,从事小学数学教育研究(重庆 401331)