基于学生需求的融合教育课堂教学支持性策略

【摘要】 基于学生需求,采取有针对性的支持性策略,是提高融合教育课堂教学质量的重要举措。在教学环节、教学资源、教学引导、教学拓展4大领域中明确12个落脚点,全面推动融合教育课堂教学支持性策略的实施,以点带面地提升特需学生的个别化学习质量。

【关键词】 融合课堂;支持性策略;学生需求

【中图分类号】 G760

【作者简介】 邵立锋,中学高级教师,浙江省杭州市萧山区教育发展研究中心(杭州,311200)。

提高融合教育课堂教学质量,是融合教育高质量发展的重要一环。特需学生的生活经验、认知技能、学习节奏存在明显的个体差异,因此融合教育工作者要树立“儿童立场、换位思考”的融合意识,在考虑学生需求的基础上,更多地挖掘、分析课堂教学中的差异性元素,采取恰当的支持性策略,从而更有效地满足特需学生的发展需求。

一、差异导向,融合课堂教学环节支持

教师要看到每名特需学生的学习差异,对课堂活动提供针对性支持、对课堂提问提供可行性支持、对课堂作业提供适宜性支持,通过“一人一案、一课一析”找准融合课堂中特需学生成长的起跑线。

(一)遵循经验,课堂活动的针对性支持

教师要找准特需学生的最近发展区,调整教学内容,让特需学生在课堂中有事可以做,有事喜欢做,有事做得好。学科教师可以从基础层、拓展层和提升层三个维度,针对不同层次的学生进行融合活动的递进预设。如,二年级融合教育道德与法治课《我们不乱扔》活动中,针对轻度智力障碍学生作出如下活动预设。基础层(情感态度):该生能通过板书图示,聆听同伴对故事问题的分析;能安静欣赏环保视频。拓展层(互助合作):该生能在教师提示下观看PPT、图片、视频;能在求助锦囊引导下了解垃圾分类标准;能在助学伙伴帮助下上台展示第一个游戏成果。提升层(自主发展):该生能与同学齐读课题和垃圾分类七字诀;能举手示意参与暑期垃圾分类活动;能朗读第一个游戏规则;能担任组长参与“给我找个家”游戏;能帮助同伴使用固体胶分类粘贴;能上台示范第二个游戏玩法;能边拍手边念垃圾分类儿歌。

(二)对接能力,课堂提问的可行性支持

提问是课堂教学中常用的互动方式。教师要安排特需学生回答其力所能及的问题,并尽量避免一些机械的、有去无回的无效提问。在融合教学中,教师应基于特需学生的能力水平,在提问方式、时机和数量上做可行性支持,并根据实际情况进行调整。如,在四年级融合教育语文课《狮子和鹿》朗读词语环节,唐氏综合征学生小方比较内向,存在认知缺陷和语言障碍,不适合直接提问认读。在教学中需要对提问做课前铺垫和心理激励,既要保障字词认读的个别化目标达成,又要保护学生的自信心。对此,教师按难度和字数将该课词语分成三组。第一组词语以两个字为主,比较简单,是按照小方识字基础定制的。经过课前2次导学铺垫,他已能较好地独立认读。同时,教师把课堂提问改成激励式引导:“下面进入本课的词语闯关环节,小方这几天进步很大,可以请你做第一关的小老师领读吗?”如此,有效对接学生能力,给予学生支持。

(三)聚焦障碍,课堂作业的适宜性支持

教师要对照个别化教学目标,关注融合课堂的分层作业设计,从课前预导、课堂练习、课后补救三个维度,进行个别化作业的方式和策略支持,在“目标调整、内容调适、形式丰富、时间定制”等方面加大课堂作业的适宜性支持力度。如,教师在设计三年级融合教育语文课《海底世界》作业时,针对中度多动症学生做出如下支持。1.课前预导作业:要求该生独立标好文章自然段,重温《富饶的西沙群岛》大海视频;读通课文,重点朗讀第2、3自然段,读准生字词“海参、乌贼、章鱼”,会读短语“宁静的海底”。为助其较好完成预导作业,教师安排资源教室课前朗读活动,使其提前熟悉课文内容;并让其通过课前观看大海的图片和视频,激发学习兴趣。2.课堂练习作业:要求该生完成“参”的注音选择和口头组词;用直线画出第2、3自然段的关键句,用波浪线画出衔接句;选择题2选1选出“窃窃私语”的意思。为保障作业的质量,教师用图片辅助和动作演示的方式更直观地指导该生理解“窃窃私语”的意思。3.课后补救作业:要求该生使用特制的大号田字格本,通过实线描红、虚线描红、补丁部分、整字书写等写“宁”字;读顺第2、3自然段,并能读给同伴听;观看宁静的海底视频,通过板贴说一说原因;能独立说第2、3自然段的关键句;与家人共读《海底两万里》。为提升补救作业质量,教师出示笔画笔顺的分解视频引导该生正确书写;再次安排资源教室同伴助学活动,协助该生读通顺第2、3自然段,完成课堂未参与的分角色对话朗读。

二、要素优化,融合课堂教学资源支持

课堂是教育教学的主阵地。应进一步优化融合课堂的育人要素,积极调动各种相关资源为教学所用,充分发挥课堂环境、课堂材料和课堂伙伴三者的协同作用,通过有的放矢的支持性策略,让特需学生多一些适应、多一些成功。

(一)走进心灵,课堂环境的适应性支持

教师要重视环境对特需学生学习的支持作用,如教室布置是否符合教学主题需要、座位安排能否达到最佳学习效果、教学情境可否引发学生兴趣等。如,四年级融合教育音乐公开课《杨柳青》中,教师针对轻度孤独症学生小朋做出如下环境方面的支持。一是教师拉着她的手,让她熟悉公开课教室,心理上产生适应感和安全感,从而更快更好地进入上课状态。二是教师把小朋座位安排在钢琴旁,为她选了她最喜欢的蓝色椅子,还让她的好朋友小东和她做同桌。三是为减少无关刺激干扰视听,小朋座位周围环境布置简单明了,讲台上不放与教学无关的东西,书本文具都放进椅子兜,教师上课不用“小蜜蜂”扩音器、不选用红色板书或课件素材,因为小朋对红色过敏,以免引发她的焦虑情绪。

(二)精准投放,课堂材料的匹配性支持

教师往往在教学过程中运用教学具辅助教学。应根据特需学生障碍、需求,从安全、实用、数量、质地、形状、款式、层次、趣味等方面保证学具材料投放的匹配性,实现特需学生有效有质量的融合课堂参与。如,二年级融合教育劳动课《美丽的秋天》中,教师针对轻度孤独症学生小文做了学具的匹配支持。为顺应刻板行为,教师陪同小文准备黄色树叶,并特意将树叶放到黄色鞋盒里,这样更方便携带、积累和制作。为保障树叶制作的安全卫生,教师特意为小文配备了一个工具箱,里面有长柄塑料剪刀、宽边双面胶、细口固体胶,并让她提前熟悉了工具使用方法。这样就有效促进了小文顺利参与劳动课学习。

(三)设计任务,课堂伙伴的互助性支持

伙伴助学是融合课堂常用的支持策略,教师在开展融合课堂个别化教学活动时,要充分发挥融合伙伴的学习支持作用,在不同环节适时地安排榜样示范、操作引领、合作交流等助学小任务,有效借助伙伴的互助力量推动特需学生的学习发展。如,二年级融合教育综合实践课《认识我自己》的小组合作环节中,教师安排助学伙伴为中度听力障碍学生小兰提供如下支持:协同小兰分派收缴学习单任务;通过指读与小兰一起朗读游戏规则;协助小兰填写信息卡,并对性格爱好等内容的填写进行示范;带引小兰上台操作,通过手势引导分工完成板贴小游戏;提示小兰整理文具书本和椅子,引导小兰有序排队。

三、聚点发力,融合课堂教学引导支持

融合课堂要把握好集体与个体、拆分与整合之间的关系。教师要针对特需学生的能力优劣势和教学侧重点,做好课堂辅导的循序性支持、课堂参与的无痕性支持以及课堂评价的激励性支持。

(一)定制节点,课堂辅导的循序性支持

个别化辅导是融合课堂教学的必要环节,既可以了解学生对知识的掌握情况,也可以增进师生感情。特需学生的学习需要小步子多循环的巩固,所以教师在课堂教学中要适时、无痕、循序地给予个别化辅导支持。如,四年级融合教育手工课《环保面具》个人制作环节中,针对中度智力障碍学生小梦,教师做了如下5次循序辅导支持:一是提供半成品面具,教师辅导小梦用彩笔给“孙悟空”画上眼睛和嘴巴;二是预留面具和部位轮廓虚线,引导小梦沿虚线将“孙悟空”剪下来,并抠出眼睛部分;三是放大“粘贴处”,引导小梦用双面胶贴上“紧箍儿”;四是调整面具系绳方式,将皮筋打结式改成纽扣粘贴式,更便于小梦操作;五是进行板书,帮助小梦再次巩固制作过程。

(二)定位落点,课堂参与的无痕性支持

特需学生需要无痕而有效的课堂关注,这样既可以保护他们的自尊,又能有效激发他们的兴趣。教师可以从时机、时长、方式等角度来审视融合课堂关注的合理性,让特需学生在无痕而有益的教学引导中收获成长。如,二年级融合教育英语课《Pets at home》中,教师针对中度智力障碍学生提供如下4个项目的参与支持。一是定制课堂助手:一对一抽学号选做老师小助手,将主题“Pets at home”和老师板书内容同步贴到学习单上。二是定时视频导学:通过教师手势引导观看对话视频。三是定向课文朗读:用课件提示他应翻到书本第11页,用他的书做点读示范。四是定员合作游戏:提前告知小组游戏规则,戴头饰,避免过度兴奋。选择该生好朋友作为其四人小组中的同伴,让他更有信心和兴趣参与活动。

(三)定格亮点,课堂评价的激励性支持

融合课堂应该因人而异,充分抓住特需学生的兴趣点和闪光点,以保障他们的课堂参与度。教师可以围绕评价的时间、方式、内容等方面进行激励,不断调整和完善评价效能。如,三年级融合教育书法课《左右结构》中,教师针对手部肢体障碍学生小谈提供如下激励预设:一是态度激励。教师巡视,关注坐姿和握笔姿势,拍照投影,对小谈的书写习惯进行表扬。二是质量激励。即时点评小谈的书写,关注横和捺的笔画书写,对书写优秀的字进行画圈肯定。三是赏识激励。安排小谈到黑板上给同学们范写,请小谈担任同桌的书写小老师。四是价值激励。请小谈做当日課代表,派发进步喜报给小谈家长。

四、循序研判,融合课堂教学拓展支持

有质量的融合课堂,不仅要关注认知技能的发展,更要关注习惯情感的培养。教师要加大指向性、关联性和多元性的支持,让特需学生“跳一跳摘到桃子”。

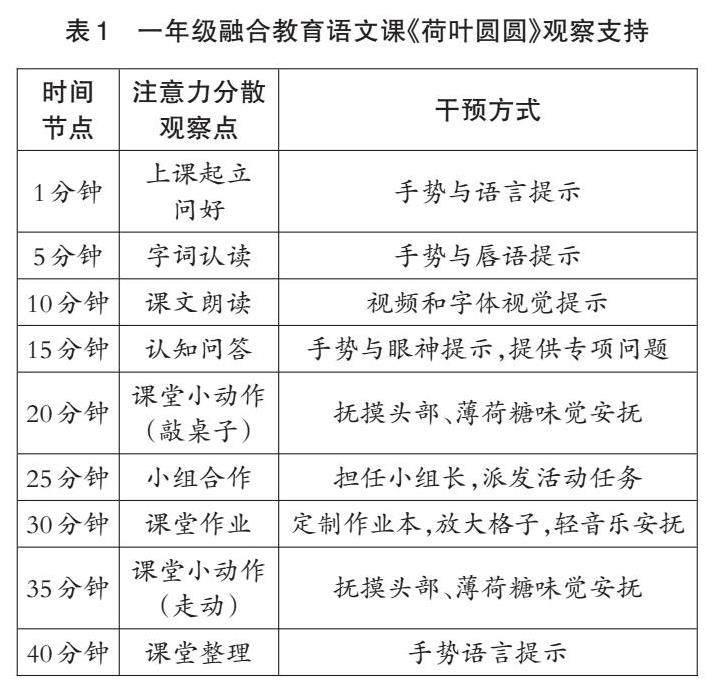

(一)适时观察,课堂习惯的指向性支持

将特需学生的课堂习惯养成作为教学预设的一个点,是很有必要的。对特需学生的课堂整理、课堂注意力、课堂坐姿、课堂问答、课堂合作等方面进行定项观察,并给予点对点的支持。如,一年级融合教育语文课《荷叶圆圆》中,对于中度多动症学生,教师做出系列观察支持(见表1)。

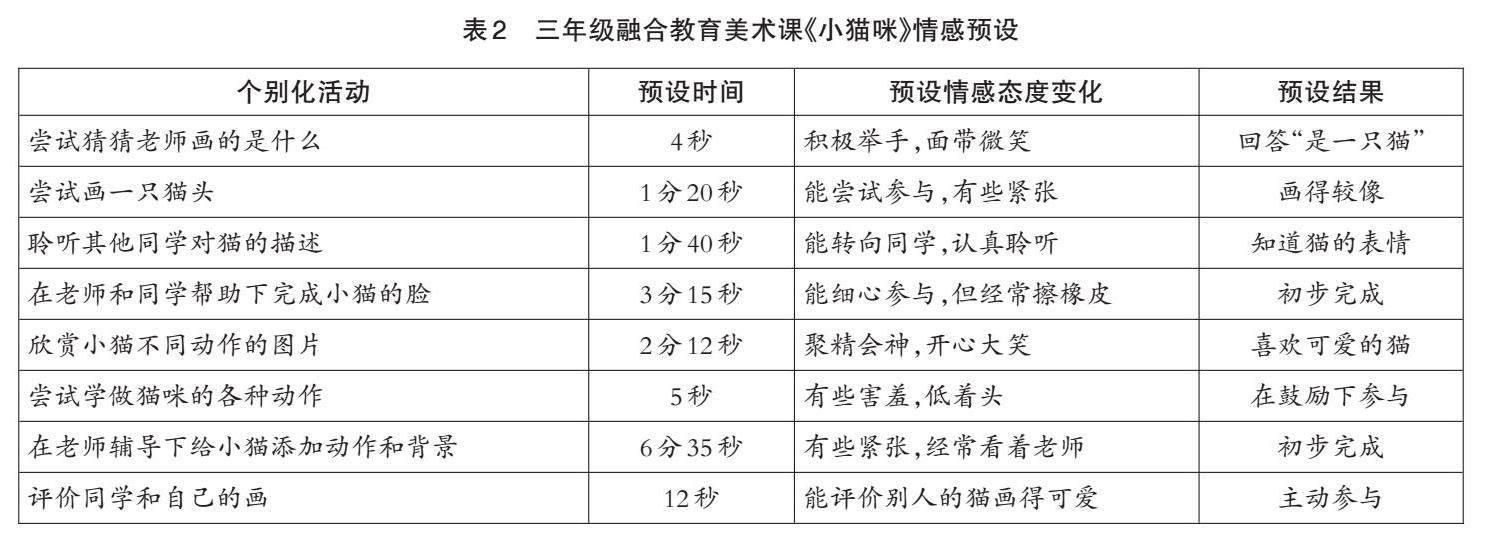

(二)记录数据,课堂体验的关联性支持

关注特需学生的课堂体验十分有必要。他们在哪些活动中表现得很积极?在哪些活动中感到很失落?在哪些活动中注意持续时间很长?在哪些活动中一尝试就容易发生错误?这些问题都值得教师做关联性预设。如,在三年级融合教育美术课《小猫咪》中,教师充分做好中度多动症学生的情感态度变化预设(见表2)。

(三)对接项目,课堂发展的多元性支持

关注特需学生的课堂发展,除了教学目标外,更应关注学生各方面的纵向发展和多元发展。教师应从知识、能力、情感、态度等细微处来捕捉特需学生的成功和进步,如某个生字书写正确、某幅画的颜色涂得特别好看、某个训练项目成功率提升了不少、某件小事折射出学生讲文明懂礼貌等,这些都应该是课堂预设的关注点。如,五年级融合教育科学课《昼夜交替现象》中,针对中度多动症学生,教师作出如下发展预设:回答问题方面,声音比在试教的时候要清晰、响亮,能大声认真地朗读实验要求;与人交往方面,与同学交流时不再只靠表情和手势,能看着对方用语言交流;课堂习惯方面,能整理好实验器材和自己的书本文具,把椅子放进桌子底下;课堂聆听方面,能转过头认真聆听同伴的发言;实验协助方面,能根据老师的眼神提示及时做好电灯管理员的工作;实验观察方面,能通过标注的形式观察并找到实验的固定点;实验操作方面,能主动完成小组分配的实验任务,乐意做手电筒管理员;兴趣爱好方面,开始喜欢地球仪,能转动着找不同国家的位置;情感态度方面,在实验中信任队友并接受帮助,欣赏同伴的研究发现;情绪稳定方面,没有发生打扰同桌、挥舞尺子的不良情绪行为。

综上所述,融合教育教师应从教学环节、教学资源、教学引导、教学拓展等四大领域的12个落脚点着手,做好融合课堂教学支持,从而提升特需学生的个别化学习质量。

(责任编辑:赵华丽)