发挥教材插图作用,提升生活数学课堂教学质效

【摘要】 人教版培智学校义务教育生活数学教材插图是生活数学教学的重要资源,也是智障学生学习数学的重要支持工具。生活数学教师应分析挖掘教材插图蕴藏的教育价值,发挥教材插图的知识引导作用、概念揭示作用、思维启发作用以及操作指导作用,使其真正为提升生活数学课堂教学质效服务。

【关键词】 生活数学;教材插图;培智教育;课堂教学质效

【中图分类号】 G764;G623.5

【作者简介】 王琦,中学高级教师,江苏省扬州市教育科学研究院(扬州,225007)。

人教版培智学校义务教育生活数学教材(以下简称生活数学教材)在每个数学知识点前面均编排了插图。这些色彩艳丽、情景生动的插图,在激发智障学生学习兴趣的同时,也为教学提供了丰富的资源,已成为生活数学教材的一项特色。教材插图的功能主要包括:提供资源信息,串联单元例题;提供生活原型,感受知识源于生活;呈现知识本质,突出教学核心[1]。从教学现实来看,教材插图能够通过熟悉的生活场景,引导学生基于教材所呈现的问题探索数学知识,并在实践操作过程中感受数学与生活的联系,体会数学学习的乐趣。科学合理地运用教材插图实施生活数学教学,有利于丰富教学内容,创设生动高效的课堂,进而促进教学目标的达成。教师在进行生活数学教学设计时,要充分领会并挖掘生活数学教材插图所蕴含的教育价值并加以利用,使其真正为提升生活数学课堂教学质效服务。

一、发挥教材插图的知识引导作用,促进数学知识建构

认真研读生活数学教材可以发现它有一项显著特点,即在每一个新知识点前面均配有相应的插图。生活数学教材插图并不总是直接呈现数学知识内容,更多的是把插图作为一把开启学生思维的“钥匙”,用以帮助学生探索数学知识形成的过程。这些插图的编排,在验证和展示数学知识的科学性与应用性的同时,还隐含着数学知识的来龙去脉,具有引导学生学习,促进知识建构的作用。教材插图运用得当,能使学生对相关数学知识点的认知建构水到渠成。

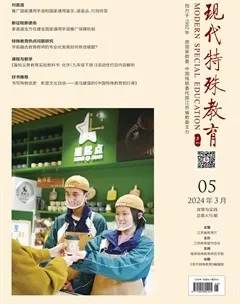

以七年级上册《乘法的初步认识》中例2插图(见图1)为例。该插图的编排设计不仅是为了告诉学生“求几个相同加数的和,可以用乘法計算”,更重要的是让学生理解“乘法是求几个相同加数的和的简便运算”。教师可以利用插图,让学生更好地了解“乘法”这一新知识点的来源和用法,即求几个相同加数的和时,为了使计算简便,可以用乘法来计算。教师在组织教学时,首先要回顾复习“求几个相同加数相加”的情况:当相同加数的个数较少时,学生用加法计算不会觉得麻烦;而当相同加数的个数较多时,学生会发现用加法计算比较繁琐,从而产生用新的方法使计算变得简便的需要。在此基础上学习和建构的乘法知识才是科学完整并符合智障学生认知规律的。教师要发挥好生活数学教材插图的知识引导作用,让学生在数学学习过程中不仅能知其然,还能知其所以然,这样习得的数学知识才会更加扎实。

二、发挥教材插图的概念揭示作用,夯实数学概念学习

生活数学教材中的数学概念是教学的重要内容之一。数学概念通常比较抽象,具有较强的概括性,智障学生仅凭自身的知识经验很难接受和理解。学生掌握数学知识,是在理解数学概念的基础上,运用概念进行判断、推理、演算的过程。因此,如何有效组织学生学习与掌握数学概念,成为生活数学教师面临的重要问题之一。佩维奥的双重编码理论认为:人的大脑存在两个系统,一个是言语系统,另一个是图像系统,这两个系统既相互独立,又相互联系。如果呈现的知识通过言语系统和图像系统两条通道进入人的大脑,给大脑以双重刺激,人们对知识的理解和记忆会更容易[2]。因此,教师可基于智障学生的认知特点,充分发挥教材插图在数学概念教学中的作用,帮助学生建立抽象的数学概念和具体的表象之间的联系,以促进学生对数学概念的理解和记忆。

例如,一年级上册《认识3》中的插图(见图2)以日常生活场景中人和物体的数量,即3个茶杯、3口人、3条金鱼、3个苹果,来帮助学生认识“3”这个数,指导学生将数字3和具体的数量为3的人或物建立起联系,通过言语系统和图像系统的双重刺激加深学生对“3”这个数的概念的认识和理解,也为后续学习认识其他自然数做好铺垫。认真分析研究生活数学教材插图可以发现,教材编写者在设计编排插图时,已经把对每一个数学概念教学的实施建议以及引导学生认识数学概念的方法隐含在了插图中。如果教师能够挖掘利用好教材插图对数学概念的揭示引导作用,不仅能降低智障学生学习和理解数学概念的难度,提高生活数学课堂教学质效,还能为学生灵活运用所学数学知识解决生活中的简单问题夯实基础。

三、发挥教材插图的思维启发作用,感悟数学基本思想

教材插图不仅生动展现了简单的数形结合、分类、转化、集合、统计等数学思维方法,还通过可视化的形式将数学抽象思想、逻辑推理思想、数学模型思想渗透其中[3]。大部分生活数学教师可能认为能教会智障学生简单的数学知识已经很不容易,引导智障学生进行科学有效的数学思考,帮助他们感悟数学基本思想简直是异想天开。但仔细研读生活数学教材可以发现,教材编写者在编排教材插图时,已经在图中暗含了在教学中如何启发引导学生展开数学思考,进而体悟数学基本思想的要求和方法。并且《培智学校义务教育生活数学课程标准(2016年版)》(以下简称课程标准)同样要求:生活数学的教学目的不仅仅在于传授学生数学知识,还要发展学生的数学思维,培养学生运用数学知识解决简单生活问题的实际能力[4]。

智障学生主要以具象思维为主,大部分学生的抽象思维能力较弱。针对这一特点,教师可以通过教材插图创设的直观的生活化情境启发学生思维,帮助他们理解抽象的数学知识,进而感悟数学基本思想。教师应基于学生实际认知水平组织课堂教学,充分发挥生活数学教材插图的思维启发引导作用,让学生在插图的支持下理解数学的本质。

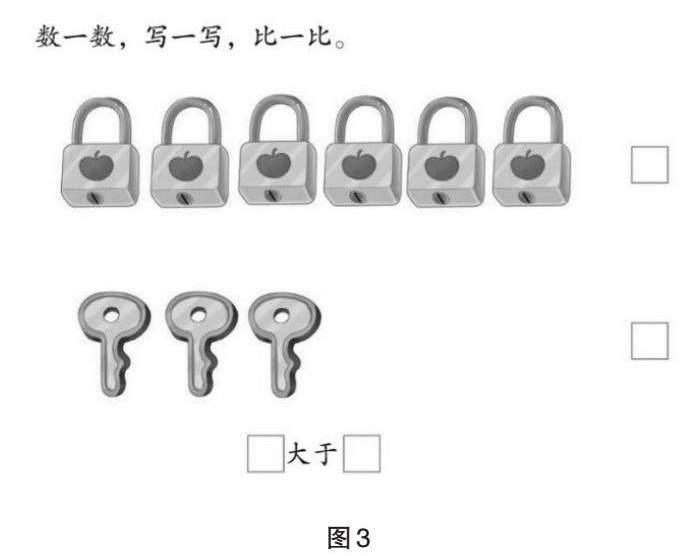

以二年级上册《比较数的大小》中“做一做”插图为例(见图3)。对二年级智障学生而言,在数感还未完全建立起来的情况下,直接比较两个数的大小难度很大。因此,教材在《比较数的大小》例题部分放置了一张插图,提示教师可借助实物或图片帮助学生掌握比较两个数的大小的方法。仔细研读可以发现,该插图中渗透了从具体实物过渡到抽象数字的数学抽象思想。并且从题目要求来看,插图还蕴含了大部分二年级智障学生能够掌握的解决简单问题的数学方法,即在比较两个数的大小时可分三步操作:第一步,数一数;第二步,写一写;第三步,比一比。学生在此过程中经历“先借助直观的图形数数,然后把数的结果用抽象的数字写下来,最后再比较两个数的大小”的思维过程。如果教师能挖掘利用好这样的思维引导步骤来组织教学,学生的思考与认识活动就能直面数学新知的核心,进而帮助他们快速掌握解决此类简单数学问题的方法。这也符合课程标准提出的“培养学生初步的思维能力”“帮助学生掌握必备的数学基础知识和基本技能”的要求。因此,教师要善于利用教材插图中隐含的数学思维方法,充分发挥教材插图的思维启发作用,引导学生积极思考,真正将课程标准要求落到实处。

四、发挥教材插图的操作指导作用,积累数学活动经验

课程标准明确指出,要“引导学生通过操作、观察、思考、交流等,获得数学的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验”“培养学生的问题意识、应用意识,积累学生的数学活动经验,提高学生解决现实生活问题的能力”。实践操作是智障学生学习数学的重要方式,也是他们积累数学活动经验的重要途径。生活数学教材中一部分插图的主要功能就是指导学生通过动手实践操作经历数学活动过程,理解所学知识。仔细分析生活数学教材可以发现,教材在编排此类插图时均对相关教学内容的实施提出了建议,即:第一步,复习、调动已有知识经验;第二步,明确本课学习任务;第三步,指导实施操作活动。教师只要认真挖掘插图内容所隐含的操作活动实施线索,就可以对学生的综合与实践活动进行有效的指导。

五年级上册“综合与实践”中编排了一幅插图(见下页图4),从题目要求可看出:教材编写者意图让学生用学过的长方形、正方形、三角形、圆形、梯形、半圆形和平行四边形贴纸在插图上贴一贴,使图画内容完整;并且为了降低难度,插图中需要学生贴图形的地方已经用虚线给出了提示,学生找到正确的位置贴上对应的图形即可。要完成本课的学习任务,首先,学生要复习相关平面图形的特征和名称;其次,教师要明确本课的学习任务和操作步骤;最后,学生要在教师的指导下动手贴一贴。这个贴纸游戏不仅能帮助学生在动手操作的过程中巩固对各种平面图形的认识,进一步掌握这些平面图形的基本特征,也能促进学生体验几何图形的规则美,感受数学知识与现实生活的紧密联系。教师要仔细分析、合理利用此类教材插图对学生实践操作活动的指导作用,因势利导地帮助学生在实践操作过程中探索学习,让他们在基础知识积累和基本技能学习的过程中获得数学思维的发展。

教材插图被称为“教材的第二语言”,蕴藏着丰富的教育价值[5],是教学的重要资源,对以具象思維为主的智障学生而言更是重要的学习支持工具,有着文字不可替代的作用。生活数学教师只有认真研读挖掘,才能充分发挥教材插图蕴藏的教育价值,使其真正为提升生活数学课堂教学质效服务。

[1]刘延革.小学数学教材中“主题图”作用的解读[J].中小学教材教学,2016(9):30-33.

[2]岳芮竹.“西师版”小学数学教材插图的教学策略研究[D].重庆:西南大学,2020.

[3]顾立军.小学数学教材主题图引教作用的挖掘和利用[J].教学与管理,2020(11):51-53.

[4]中华人民共和国教育部.培智学校义务教育生活数学课程标准(2016年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[5]章卉.人教版小学语文教科书插图研究[D].上海:上海师范大学,2014.

(责任编辑:黄春露)