《徽墨飘香》校本课程的开发和实践研究

汪东兴

摘要:绩溪县是徽文化的重要发祥地和核心区,有县级以上非遗代表性传承项目133项。其中徽墨制作技艺是第一批国家级非遗代表性传承项目。学校开发《徽墨飘香》校本课程,通过校本课程的开发与实践研究,为本地徽墨文化的保护与传承提供有效载体,促使学生了解徽墨文化的悠久历史、感受制作工艺、领略徽墨的独特文化和艺术魅力,使学生增强民族自豪感、对家乡的认同感,培育爱国爱家乡的情感,从小在心里埋下徽文化的“种子”。本研究涵盖《徽墨飘香》的课程背景分析、目标确立、内容选择、实施组织、评价要素与方式等方面,并对研究经验和成就进行总结。

关键词:非遗传承 校本课程 《徽墨飘香》 实践研究

一、课程背景

习近平总书记指出:中华优秀传统文化是中华民族安身立命的基础,永续繁衍的血脉,加强中华优秀传统文化教育关系中华民族的“根”之所系与“魂”之所牵。2017年1月,中辦、国办印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出:在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养,是中国特色社会主义植根的文化沃土,是当代中国发展的突出优势,对延续和发展中华文明、促进人类文明进步,发挥着重要作用。

非遗是中华民族文化的重要组成部分,是中国传统文化的瑰宝,是中国劳动人民智慧的结晶。绩溪,徽文化底蕴深厚,是国家级历史文化名城,2019年12月文化和旅游部验收并公布的七个国家级文化生态保护区之一。县域内非遗代表性传承项目众多,其中最具代表性的是徽墨制作技艺,在中国制墨史上占有重要地位,是第一批国家级非遗代表性传承项目。

扬之小学是绩溪县委、县政府花巨资着力建设的一所现代化学校。2019年建校以来,学校坚持将传承徽文化和建设信息化作为办学特色。学校开发《徽墨飘香》校本课程,意在通过校本课程的开发与实践研究,为本地徽墨文化的保护与传承提供有效载体,促进学生了解徽墨文化的悠久历史、感受制作工艺,领略徽墨的独特文化和艺术魅力,使学生增强民族自豪感和对家乡的认同感,培育爱国爱家乡的情感,从小在心里埋下徽文化的“种子”。

二、课程目标

《徽墨飘香》校本课程开发和实践研究作为学校承担的省级教育科研规划课题“基于本地非遗资源的小学校本课程建设实践研究”的重要组成部分,是落实“非遗进校园”的重要举措和实现路径。可以促进中华优秀传统文化的传承,落实立德树人根本任务,全面提升育人质量和学生素养,打造学校育人特色。《徽墨飘香》课程旨在引导学生了解徽墨文化,课程目标定位为:

1.通过《徽墨飘香》校本课程开发和实践,使学生了解和探究徽墨的历史和文化知识,感受绩溪劳动人民的聪慧,培养学生热爱养育自己的家乡的情感,增强传承徽墨传统文化的责任感。

2.通过《徽墨飘香》校本课程的开发和实践,培养学生动手实践能力,体验到合作的快乐,培养学生的创新意识、协作精神和团队意识。

3.通过《徽墨飘香》校本课程开发和实践,提升教师校本课程设计、开发、实施和评价能力,促进教师专业发展。

三、课程内容

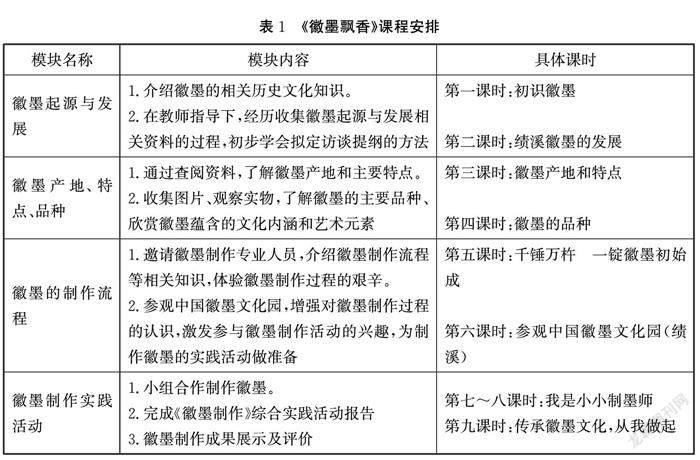

徽墨制作历史悠久,制作技艺复杂,文化内涵丰富,艺术魅力独特,地方特色明显。依照学校“传承徽文化”的办学特色,我们在前期广泛调研的基础上,根据学生的年龄、兴趣、认知、思维和实践能力的特点,把《徽墨飘香》课程安排在五年级第一学期,设计课程框架如图1所示。

上述课程框架具体为以下内容。

认识徽墨:主要介绍徽墨的起源、发展、产地、特点等,感受徽墨的厚重历史,体验绩溪先民的智慧与才干,激发和培养学生热爱家乡的情感。

欣赏徽墨:通过走访参观、实物欣赏等形式,认识徽墨丰富多彩的品类,感受其用途的广泛,体验其艺术特色和美育内涵,培养学生欣赏美的情趣。

制作徽墨:通过参观访问,了解徽墨制作过程,感受劳动创造美,体验制作的乐趣,培养综合实践能力。

传承徽墨:通过徽墨制作成果展示、讨论交流与评价,增强传承徽墨传统文化的意识与责任感。

同时,在课程实施中,我们关注学科融合,尝试将主学科和综合学科的内容与校本课程内容进行整合,力求使校本课程的开发与实践取得实实在在的效果。

四、课程实施

《徽墨飘香》校本课程实践主要以讲授、实践(含参访、制作)、欣赏等形式进行。

(一)教学形式的确定

1.专门课程。利用每周地方课程开设徽墨知识专门课程,介绍徽墨的历史、文化等知识。

2.专题讲座。邀请徽墨制作传承人、徽学专家、文化馆专业人士不定期到校举办徽墨知识讲座,指导校本课程加法与实践等。

3.社团活动。以学校徽墨工坊为基地组建徽墨制作社团,学生亲自制作徽墨,利用徽墨书写书法作品,搭建展示平台,传播徽墨文化。

4.主题实践。开展参观访问、动手制作活动,组织学生参观本地徽墨制作工厂、访问徽墨制作传承人等相关活动强化实践感知与体验。

5.学科渗透。结合语文、数学、美术等学科教学相机渗透徽墨知识,促进学科知识的融合。

(二)学习方式的选择

《徽墨飘香》校本课程实践立足改变学生学习方式,将积极主动参与、乐于团结合作、勇于探究实践作为基本实践路径,真正让学生成为徽墨学习活动的发现者、研究者和探究者。采用的学习方式主要包括以下几种。

1.自主学习。让学生成为徽墨学习活动的主体,通过阅读、访谈形式收集徽墨相关资料,结合研究、观察、实践手段了解并参与徽墨制作的活动过程。

2.合作学习。通过组建学习小组,合作收集徽墨资料、制定访谈方案、完成徽墨制作实践活动等方式促进互相帮助,促进感情交流,提升学习效率。

3.探究学习。校本课程实践中,注重发挥教师的主导作用,引导学生完整经历“问题的提出→探究的展开→结论的归纳”的过程,积极参与对徽墨历史、制作等问题的分析与探索,培养创新精神、科学态度和实践能力。(如学生完成参与徽墨制作活动后,组织学生撰写完成综合实践活动报告)

(三)课时安排

每两周安排一节徽墨校本课,通过一学期的教学完成。

(四)师资选择

根据课程内容的不同,师资队伍组成包括承担学科教学的本校教师,外聘教师(徽墨制作传承人、徽学专家、文化馆专业人士)等。

五、课程评价

评价《徽墨飘香》校本课程实践效果时,我们主要从以下两个方面入手。

(一)评价内容

主要有:①传统育人。以传承徽墨传统文化为载体,树立真善美的价值观念,渗透立德树人理念;②文化育人。关注多元学科内涵,感悟文化底蕴,加深对徽墨文化的了解和热爱;③实践育人。以形式多样的徽墨主題实践活动,丰富学生内心体验,激发情感,培养学生实践能力、合作意识和创新精神。

(二)评价方式

在学生自评与互评、教师评价的基础上,增加共同体评价(由参加课程实践的全体师生共同评价学校校本课程建设实践效果)、社会评价(邀请家长及社会相关人员评价学校校本课程建设实践效果)。

六、校本课程建设经验

扬之小学建校时间短,是仅有3年历史的年轻学校,学校教师中35岁以下的年轻教师占比约为50%。年轻教师经验不足,但有上进心,可塑性强。这样的师资现状,对于学校的校本课程建设来说既是挑战,也是机遇。为此学校成立专门的领导小组负责此项工作,在挖掘学校教师资源、整合县域人文资源、用好本地基地资源等方面三管齐下,同心协力,为校本课程顺利开发与实践奠定提供技术支持和人力保障。

(一)挖掘学校教师资源

确定教科室负责校本课程的开发与实践工作,吸收年富力强、责任心强、教科研经验丰富的特级教师、学科带头人、骨干教师参与校本教材的编写与教学实践。结合校本研训活动,每学期定期举办校本课程公开课教学观摩活动,通过研讨交流,总结成功做法,发现存在问题,集思广益,完善校本课程教材,提高教学活动效益。

(二)整合县域人文资源

绩溪的徽墨制作历史悠久。为做好校本课程开发和研究工作,学校聘请徽学专家邵之惠、黄来生,国家级徽墨制作传承人汪爱军,县文化馆负责非遗保护的专业人士邵斌作为研究顾问,定期到学校举办徽墨文化、制作等方面的专题讲座,为校本课程开发和实践提供专业指导,提高教师徽文化底蕴,有效促进校本课程的正常有序实施。

(三)用好本地基地资源

绩溪县是徽墨的主要产地,县内有中国徽墨文化园(胡开文墨厂)、良才墨业有限公司等大大小小徽墨制作企业数十家。其中,中国徽墨文化园(胡开文墨厂)与学校紧邻,是学校徽墨文化(徽墨)教育传习基地。学校与企业紧密协作,学校定期组织学生参观中国徽墨文化园,通过实地考察徽墨陈列馆、徽墨制作车间、体验徽墨生产流程,开阔学生视野,使其切身了解徽墨文化,感受徽墨发展史和徽墨制作技艺,感受体验徽墨制作过程的艰辛,增强传承徽墨文化的意识和责任感。

(四)强化学生实践体验

为促进《徽墨飘香》校本课程开发和实践工作真正取得实效,学校建设了徽墨制作工坊,组织学生亲身体验,分组动手制作徽墨(主要工序:杵捣、塑型、晾墨、修边、描金),并撰写《徽墨制作》综合实践活动报告。对合作成果及综合实践活动报告经过学生自评、互评、传承人评价等,评选“小小制墨师”、优秀综合实践活动报告等,体验成功乐趣,增强荣誉感,将优秀综合实践活动报告在学校进行展览,把徽墨作品作为毕业纪念品赠送给学生留存。组织学生开展“作为一名未来的绩溪建设者,你想为徽墨传承与发扬光大做些什么”的演讲,培养学生热爱、继承传统文化的思想感情,进一步增强传承徽墨传统文化的责任感。

七、校本课程建设成效

《徽墨飘香》校本课程实践从2021年开始,时间虽然不长,但取得了令人欣喜的成效。具体表现为以下几点。

(一)构建了基于本地非遗资源(徽墨)的校本课程建设与实践的课程体系

学校紧密联系办学理念和发展方向,从学生需求出发,合理整合县域徽墨文化资源,在社会各界的大力支持和实验教师的共同努力下,开发并完善了《徽墨飘香》校本教材,形成了特色明显的校本课程建设与实践的课程体系。

(二)开发了绩溪非遗文化校本传承的新范式

非遗文化是地方民俗文化的重要组成元素,宣传、保护、传承非遗文化是学校教育的重要组成元素和义不容辞的责任。笔者所在学校校本课程的开发和实践,是对“非遗进校园、进教材、进课堂”的有力回应,也是在学校教育层面对传承和保护优秀传统文化的有益尝试。通过实践,为非遗文化传承提高了新范式、为非遗从静态保护到活态传承提供广阔的发展空间,在儿童幼小的心田中埋下徽文化的“种子”,积淀学生文化底色。

(三)培养学生家乡情怀,增强建设美好家乡的责任心

作为国家课程的补充,我们根据学生的年龄、认知、思维、实践能力发展特点设计课程,通过多样化活动形式,组织学生多感官体验、全方位参与、多渠道实践,培养学生对徽墨文化的兴趣,激发并增强学生对本土文化认同与自信,感受作为绩溪人的骄傲和自豪。

(四)提高了教师课程素养

依托校本课程建设,转变教师教育观念和课程观念,改变教学方法和行为,提升教师教学力和研究力,校本课程开发力和实施力,促进学校校本课程建设,服务学生全面发展。

参考文献:

[1]张玉玲.为民族复兴凝心聚力——文化体制改革40年成就综述[N].光明日报.20180827(1).

[2]张宗登,赵雄辉.非遗进校园的内涵解析[J].课程教育研究,2020(19):78.

[3]陈昕.非遗进校园的实现途径与实证研究[J].美术大观,2016(12):172173.

责任编辑:赵潇晗

本文系安徽省教育科学研究项目“基于本地非遗资源的小学校本课程建设实践研究”的阶段性研究成果,项目编号:JK21146。