初中历史学科跨学科主题学习新途径的教学探索

【摘要】文章以《三大改造》一课为例,探索初中历史学科跨学科主题学习新途径——“看国剧,学历史”。该课例以电视剧《大宅门》为切入点,以主题曲营造历史氛围,以国剧片段点拨历史背景,层层梳理学习大宅门中的三大改造,从而实现国剧赏析与历史学习的有机结合,促进初中学生综合能力的提升。

【关键词】历史教学 三大改造 跨学科主题学习 看国剧 学历史

《义务教育历史课程标准(2022年版)》提出“为进一步发展学生核心素养,促进学生历史学习方式的转变,加强学生运用多学科知识与技能进行综合探究的能力,历史课程设计了跨学科主题学习活动。”通过“引导学生围绕某一研究主题,将所学历史课程与其他课程的知识、技能、方法以及课题研究等结合起来,开展深入探究、解决问题的综合实践活动。” [1]跨学科主题学习活动的开展既有助于历史课程深入浅出的学习,也有助于学生综合能力的提升。

随着课程改革的深入推进,新形势下的历史教师在努力践行历史课程标准要求的育人功能的同时,不断探索跨学科主题学习活动的形式,比如“中华英雄谱” “探寻红色文化的历史基因”“看电影,学历史”“历史地图上的世界格局”“古代典籍中的中华优秀传统文化”等。其中,电影、电视剧等影视作品的引入,拉进了历史与现实的距离,以丰富生动的形式实现了历史教学的寓教于学。

本文以“三大改造”一课为例,以“看国剧,学历史”为跨学科主题学习的活动形式,引用《大宅门》的片段节选,借中国百年老字号“百草厅”(同仁堂)药铺的兴衰史,揭开“三大改造”的时代背景,通过在电视情境中理解历史事件,实现历史教学与影视赏析的有机结合。

一、基于学情的教学设计

本课出自人民教育出版社修订的《中国历史》八年级下册,“三大改造”这一历史事件远离现实生活,内容理论性强,理解较难,相对枯燥,所以本课设计通过影视作品《大宅门》的选播创设历史情境,借剧中的医药世家白府经历“三大改造”前后的片段,使学生直观地了解历史事件和文化背景,感受时代氛围的同时,也激发了学生对历史学习的兴趣,加深了对历史事件内涵和影响的理解,从而使枯燥理论形象化、生动化,助力提高学生历史思维能力,引导学生理解中华民族利益,升华心系国家之情,培养家国情怀。

二、基于剧情的教学过程

1.导入环节:国剧推荐,情境导入

教师以国剧推荐人的方式推荐电视剧《大宅门》,同时播放该剧主题曲,引出本课设计思路:三大改造中的大宅门。

这节课,想跟同学们介绍一家老字号—— “北京同仁堂”。这家老字号的历史要追溯到1669年,清朝康熙年间。300多年的风雨历程中,历代同仁堂始终恪守“品味虽贵必不敢减物力,炮制虽繁必不敢省人工”的古训。之所以传承至今,除因古训造就外,还因为同仁堂始终顺应发展,积极创新。比如面对形势复杂的新冠肺炎疫情时,同仁堂积极应对,通过线上新媒体等方式,用专业知识提供公益指导,关爱全民健康,助力复工复产。正因为这家老字号国有企业的历史悠久、品牌卓越,关于它的故事有很多。今天想给大家推荐的一部豆瓣评分8.0的电视剧就是以它为原型,名为《大宅门》,这部剧一共有两部,讲述的是医药世家白府的家族兴衰史。第二部的时代背景涉及我们今天要讲的主题《三大改造》,所以这节课就以《大宅门2》为线索,探究学习《大宅门中的三大改造》。

【利用电视剧《大宅门》主题曲的播放及剧情简介,营造历史学习韵味;同时,呈现《大宅门中的三大改造》设计思路,激发学生学习兴趣,产生对“三大改造”的求知欲。】

2.环节一:源起一项决议

(1)解读过渡时期总路线:

“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。

党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时间内,基本上实现国家工业化和对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

这条总路线应该是照耀我们各项工作的灯塔,各项工作离开它就要犯‘右倾’或‘左倾’的错误。”

——1953年8月毛泽东主席的批示

【教师通过政策解读,了解三大改造的提出背景,养成追寻历史线索的历史学习思维。】

(2)名词解释:

社会主义:一种社会学思想,主张整个社会应作为整体,由社会拥有和控制产品、资本、土地、资产等,其管理和分配基于公众利益。

【教师运用通俗语言解读专业术语,培养初中学生历史解释的能力。】

3.环节二:掀起一场抉择

(1)解读课题:

三大改造之“三大”指的是什么?三大改造之“改造”指的是什么?

【通过课题的解读,引导学生熟知本课学习主题,习得解读课题的历史学习习惯。】

(2)农业的社会主义改造

①创设情境:

大宅门讲的是医药世家白家的故事,白家是当时生活在京城的名门望族。三大改造时,京城也闹得轰轰烈烈。三大改造之前,国家刚基本上完成土地改革,农民分到了土地,本来是好事。但是,京郊有些农户却开始犯愁了。地是有了,但农具、耕牛、劳动力都很缺,又没钱去购置,地没法耕,收成还是没保障,怎么办?

出示问题:京郊一农户的难题:“我们家现在分到了土地和几件农具,但家里就我可以下地干活,也没有耕牛,没钱去买,该怎么办?”

请你来建言献策。

【创设特定情境,引导学生结合情境进行角色代入,设身处地地提出改善措施。教师可在此过程中抓取有效信息点,加以利用,自然生成国家政策制定的背景,帮助学生更好理解改造背景。】

②解读材料:

材料一:土改后部分农民因天灾受损,或家中有人重病,或无力耕作等出卖自己的土地。

1952年山西省对49村农民作了调查,在被出卖的718公顷土地中,1949年的占3.95%,1950年占30.99%,1951年占51.15%,1952年占13.09%。

1953年对湖北、湖南、江西三省典型调查,出卖土地的农户占农村总农户的1.29%,出卖土地面积占农村土地总面积的0.22%。

问题一:分析对农业进行改造的原因。

材料二:1953年,中共中央决定对农村进行社会主义改造,先后发布了《中共中央关于农业生产互助合作的决议》和《中共中央关于发展农业合作社的决议》,号召农民联合起来,组成生产合作社,共同克服困难,中国农村开始了互助合作运动。

问题二:分析农业改造的方式及目的。

【结合材料和课文,讲述农业改造的过程,再引导学生从中抓取关键信息,生成农业改造的方式及目的。】

材料三:1956年底农业社会主义改造的情况:参加合作社农户达1.18亿户,占全国农民总数的96.3%;参加高级生产合作社达1.0742亿户,占全国农户总数的87.8%。

问题三:分析对农业进行改造的结果。

(3)手工业的社会主义改造

解读材料:

材料一:“我们去看了合作社的锯板机,大家都看了又看,舍不得离开。一部锯板机可抵40个锯木匠的劳动,这在我们自己分散生产的情况下,即使不吃饭也要积上十七八年收入,才能买上一部……”

材料二:1956年底合作化情况:参加合作社的农户占总农户的96%以上,其中,参加高级生产合作社的农户占87%以上;参加合作社的个体手工业者占总户的90%以上。

【借助角色代入(当时的京城木器类的手工业者)和数据统计,分析手工业者的抉择是跟着国家政策走,加入手工业生产合作社,从而促成手工业社会主义改造的完成。】

(4)资本主义工商业的社会主义改造

①名词解析:

资本主义:资本属于个人所拥有的经济制度,以私有制为基础。在这样制度下,绝大部分生产资料归个人所有,并借助雇佣劳动手段以生产工具创造价值。

公私合营:我国对民族资本主义工商业实行社会主义改造的高级形式。公私双方共同经营企业,公方代表居于领导地位。

赎买政策:十年内每年由国家按照企业合营时核定的私股额,发给股息,年息为5%。

全行业公私合营:整个行业实行公私合营,企业的生产资料转归国家支配,资本家对企业的资产按固定的利率领取定息。

【通过名词解析,引导学生生成对历史概念的认识,培养准确学习历史知识的意识。】

②视频选播:《大宅门2》截取片段

片段一:白家掌门人七爷就是民族资本家的代表,拥有白家自己的连锁产业,如果要进行社会主义改造,也就是把自己的生产资料交给国家,七爷他们会做出怎样的抉择呢?

片段二:视频中的七爷不愿意上交资产给国家,有自己的顾虑,那国家如何解决这个问题呢?

片段三:一开始国家通过供销社统一收购、委托经销等方式,使得生产资料开始集中,也使得当时的工商业无法寻到持续发展的货源,最终整体趋势之下,出现了全行业公私合营,也就是整个行业的企业生产资料归国家支配,这也意味着资本主义工商业实现了社会主义的改造。那身处其中的白家是否也选择了顺势而为呢?我们来看看他们的抉择。

片段四:正如七爷所说:“如果还停留在过去的封建意识中,社会主义终究会掐着你的脖子让你跟着大趋势走。”所以最终资本主义工商业也实现了社会主义改造。

【借助截取的电视剧片段,帮助学生形象理解抽象概念以及远离现实生活的历史现象,既有助于激发学生学习兴趣,亦达到通俗理解历史知识,升华历史情感的效果。】

③解读材料:

“企业的私有制向社会主义所有制转变,这在世界上早就出现过。但采用这样一种和平方法,使全国工商界都兴高采烈来接受这种改变,是史无前例的第一次。”

——陈云在第一届全国人民代表大会上的发言

【通过材料解读,帮助学生理解赎买政策是中国社会主义改造的创举,体会改造成功的民族喜悦之情。】

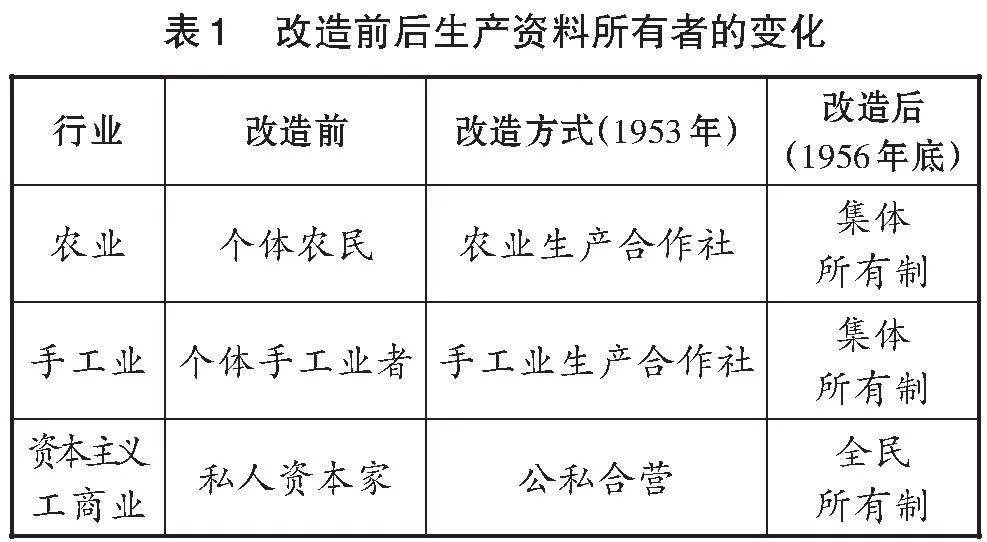

(5)三大改造的实质及意义

【借助表格填空,既达到考察学生本节课学习情况的目的,亦可借助分析过程、表格内容引导学生理解改造实质及意义。】

4.环节三:兴起一份觉醒

(1)梳理现代中国发展历程:

运用年代尺重点标记1949年—2019年中国发展历程之大事

【借助年代尺梳理历史发展线索,引导学生形成历史学习的全局观。】

(2)展示2024全国两会上通过的议程,包括:教育、交通、电信、环保、医疗……

【引导学生理解国家政策制定的出发点源于人民利益,关注民生是政府工作的基本点。】

(3)引用习近平经典语录:

“‘大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也’。中国要飞得高、跑得快,就要汇集和激发近14亿人民的磅礴力量。”

【运用语言魅力,结合本课出现的角色抉择和习近平语录,升华民族情感,生成从中华民族利益出发的民族觉悟。】

三、基于课堂的教学评价

1.创设情境,情感生成

历史教育担负着传承中华文明、弘扬民族精神的人文使命,如何通过情境的创设触发学生的家国情怀是一堂有生命力的历史课堂致力追求的目标。这节课的设计借助电视剧《大宅门》的角色设定与时代背景相结合,引导学生步步生成大时代背景之下的民众抉择,自然生成跟着国家政策走的利益抉择;升华部分联系当今时事热点,从2024年两会通过的议程看国家政策制定的出发点,历史与现实相结合,联合触动学生自然生成爱国情感,寓教于学。

2.巧用资源,穿针引线

课堂是学生汲取学识养分的平台,养分的供给需要以学生易于并乐于汲取的方式。基于本课内容的理论性较强,恰好电视剧《大宅门》出现有关“三大改造”的片段,所以运用其中片段设计主线,以剧中三类人物为引,包括京郊农户、木器手工业者、民族资本家,点出农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。同时摘录百度百科的名词解析,结合电视剧片段辅助理解抽象枯燥的历史现象,体现了历史解释这一历史核心素养。通过影视资源的巧用,激发学生学习兴趣的同时,助推学生形象生动地学习历史,实现严密性与趣味性的良好结合,促成跨学科主题学习活动的有机生成。

跨学科主题学习是“跨学科学习”和“主题学习”的有机结合[2],正如本文的《大宅门》国剧赏析与“三大改造”的有机结合。学习主题明确内容与要求,跨学科提供视野和方法,学生通过探究学习加深历史理解,提升综合素养。因此,跨学科主题学习是历史学科发展的必然趋势,也是培养学生核心素养的时代要求,新形势下的历史教师需要不断探索活动形式,有效实现跨学科与主题学习的有机结合,致力于培养全面发展、综合素养高的新时代青少年。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育历史课程标准2022年版 [M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.4

[2] 唐朋,赵亚夫.跨学科主题学习的经验、特点及实施策略. 天津师范大学学报基础教育版[J],2023,24(2):48.