基于“大概念”的跨学科研学旅行课程设计

摘要

大概念教学理念是新课标中增加的重要内容,而跨学科教学开展则离不开大概念理念的指导。因此,为贯彻落实新课标跨学科教学要求,促进学生学科统筹思想与实践能力的形成,养成基本学科核心素养,本文以大概念教学理念为指导设计研学课程。本文基于大概念设计研学课程主要集中体现在两个方面:一方面,基于学科知识,用大概念理念整合学科知识点,形成学科知识概念层和跨学科知识概念层。另一方面,基于以上概念层知识,整合研学资源(景点),设计研学层次主题和研学情景活动。本文经过问卷调查了解学生基本情况,以学生学科核心素养培养为目标,选择以光雾山地质公园为例设计研学主题、课程内容、研学效果评价体系。

关键词:大概念;跨学科;研学旅行

引言

“大概念”教学是我国新时代基础教育课程改革的重要内容和发展方向。《义务教育课程方案(2022 年版)》明确写道:“基于核心素养发展的要求,遴选重要观念、主题内容和基础知识,设计课程内容和增强内容与育人目标的联系,优化内容组织形式”,同时明确要求各学科用不少于10%的时间来开展跨学科主题学习[1]。在这一背景下,如何围绕“大概念”推进跨学科学习、落实核心素养培养的目标成为当前众多老师面临的一个重要课题。2013年,国务院办公厅印发《国民旅游休闲纲要(2013—2020)》通知中首次提到:“逐步推行中小学生研学旅行[2]。”这对中小学校外综合实践活动提供了方向,打开了我国研学旅行市场的大门。研学旅行作为一门综合实践育人课程,在落实立德树人的根本任务、推进中小学生核心素养的发展中扮演着重要角色。以“大概念”理念为指导的研学旅行课程更有利于开展跨学科主题综合实践教学活动,强化课程协同育人功能。

有关以“大概念”理念为基础的研学课程的学术研究主要分为校内和校外研学课程设计。校内研学课程主要基于某些理论发动学生课堂上对知识钻研和探讨,不涉及研学旅行实践活动。学者朱捷(2015)基于BPL教学模式,设计自主学习的研学课堂环节:准备核心问题、科学有序分组、开展小组讨论[3]。学者韦叶平(2017)认为指向思维发展的培养对形成学生科学素养具有重要作用,提出以物理核心素养的大教育观为导向,以“问题→研究→展示→评价”为主线的研学物理课堂教学模式[4]。校外研学课程是基于课堂知识开展校外综合实践活动,也更加符合我们广义上的研学旅行。学者郝鹏翔(2019)研学活动选题、情景创设和环节活动均已地理核心素养为导向,力求在真实情境中培养区域认知素养、在合作探究中培养地理实践力素养、在思维链条中培养综合思维素养[5]。学者张蕾等(2019)以先行课程标准为导向,选取与研学线路相匹配的必修和选修课程内容,设计以地理为基础的跨学科研学活动[6]。学者杜鹃等(2020)基于核心素养框架设计基本研学目标,以提出问题、分析问题、解决问题三流程对应研学活动开展的三个环节,并以问题为抓手开展相关活动[7]。学者朱俊丞等(2022)从“大概念”和“大单元”两个概念入手,设计单元教学基本课程内容和任务,在课时安排方面单独设计了地理研学实践课程,促进课堂理论与实践有效结合[8]。学者曹东旭等(2022)将研学线路设计作为单元主题,发动学生主体地位,认为通过学生亲自参与研学线路设计与实践能达到深度学习的效果[9]。学者张晖等(2023)基于大单元教学法,将学科主题概念(土壤)作为研学活动开展的依据,围绕主题设计校内加校外研学实践课程[10]。综上所述,“大概念”理念结合研学旅行虽然在学术界研究不多,尤其是“大概念”与跨学科研学旅行设计结合更少。因此,本文以“大概念”相关理念为指导,以巴中市光雾山为例,以培养学科核心素养为目标,提出跨学科研学课程设计。

一、研学课程理念与目的

(一)课程设计理念

本研学设计依托大概念教学理念,也有学者将其译为大观念。在教育领域,大概念是一个具有复杂内涵的教育理念。有关大概念的研究至少可以追溯到杰罗姆 · 布鲁纳(Jerome Bruner)对于教育过程的研究。布鲁纳强调,无论教师教授哪类学科,一定要使学生理解该学科的基本结构,有助于学生解决课堂内外所遇到的各类问题。掌握事物的基本结构,就是以允许许多别的东西与它有意义地联系起来的方式去理解它,学习这种基本结构就是学习事物之间是怎样相互关联起来的。教师若掌握学科的基本概念架构,有助于学生对学科知识的记忆保留,并促进学习的迁移[11]。因此,大概念是能统摄或包含大量学科知识的顶层学科观点,是能起到前后贯通作用的学科结构的骨架和主干部分,是具有较为广泛适用性和解释力的原理、思想和方法,是重构单元内容的逻辑主线[12]。大概念包括共通概念和核心概念:共通概念侧重跨学科内容的组织,而核心概念多用来整合某一学科内的知识。其中,共通概念是涉及科学、数学和技术等各个领域的最基本的概念,这些概念超越了学科界限,反映出不同学科的内在统一性,并且相对稳定,对于各种文化观念都普遍适用[13]。核心概念是指已经检验且居于学科中心位置的概念[14],这里的共通概念适用于跨学科大概念,而核心概念即学科大概念。

(二)课程目的

研学旅行依托地域资源开展,立足于学生核心素养培养。一方面,通过在光雾山地质公园开展研学活动,促进学生对大自然的深刻体验,掌握基本的自然科普知识。同时,通过对古遗迹和红色教育基地的实践考察,促进学生对南江乡土文化的感知,学习人文历史知识并宣传地方优秀的民风民俗。另一方面,新课标方案明确指出“设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性要求。”因此,通过研学活动促进学生掌握学科基本结构、强化学科知识整合与运用的能力、增强理论联系实践的探索能力。

二、研学地概况

光雾山国家重点风景名胜区地处川陕交界处、秦巴山区米仓山南麓,幅员面积830平方公里。其位于巴中南江县境内,现包括十八月潭景区、光雾山景区(桃园景区)和米仓山景区(大坝景区),各个景区游线众多,特色不一,但却可以通过历史遗迹和历史故事将它们连接成一个完整的古道线路图。光雾山风景区有着大巴山百宝箱之称,其蕴含丰富的自然资源和历史文化资源可供研学自然知识探索、文旅体验、人文历史追寻等。

(一)自然科普资源

“人间仙境光雾山”群峰秀丽、峡谷幽深,以奇峰、石怪、谷幽、水秀、山绿五绝声名远播。该公园具有地质多样性,最具特色的地质遗迹熔岩(卡斯特)地貌,包括地表和地下熔岩地貌。因此其地学内涵极为深广,主要体现在完整典型的扬子地块及其盖层地层剖面、喀斯特(岩溶)地貌、古生物化石等方面。对于解析“特提斯”外围盆地、秦岭(中央)造山带以及四川岔地的地质演化历史,乃至整个扬子地块的地质演化发展史,具有重要的科学意义。同时光雾山是一个息珍藏异的植物园。境内原始森林保存完好植被覆盖率达 90%以上,各类植物共 2300 多种。驰名世界的植物活化石巴山水青冈就生长在这崇山峻岭之中。由于该公园位于世界动物地理区划的“东洋界”和“古北界”的过渡带,动物区系复杂多样。其中,列入国家重点一级保护的动物有 5种,国家重点二级保护的动物有 32 种。这些都是研学旅行的天然学习素材,对于学生知晓地理区位和地质构造特征、了解地区生态环境保护等方面都具有重要科普意义。

(二)历史文化资源

南江县位于四川北缘米仓山南麓,北靠陕西南郑县,古属巴国,后为集州,先秦两汉就有政区建置。南北朝时期的梁晋帝六年(公元525年)始建难江县,距今1460年,明正德十一年(公元1516年)改难江县为南江县至今。南江是全国第二大苏区的中心,第二次国内革命战争时期,徐向前、李先念领导的红四方面军曾在这里战斗了两年多,16600多人为革命献出了宝贵的生命[17]。如今的巴山游击队纪念馆便是对这可歌可泣的英雄故事的历史再现,红四门、禹王宫、将军石等革命遗址是重要的爱国主义教育基地。此外,光雾山片区也是一座底蕴深厚的文史宝库,有着悠久的秦汉文化、三国文化,萧何月下追韩信、诸葛亮秣马牟阳城、张飞扎营落旗山、米仓古道等遗迹都还依稀可见。追寻历史发展脉络、探究地区文史渊源将是研学旅行重要的课题。

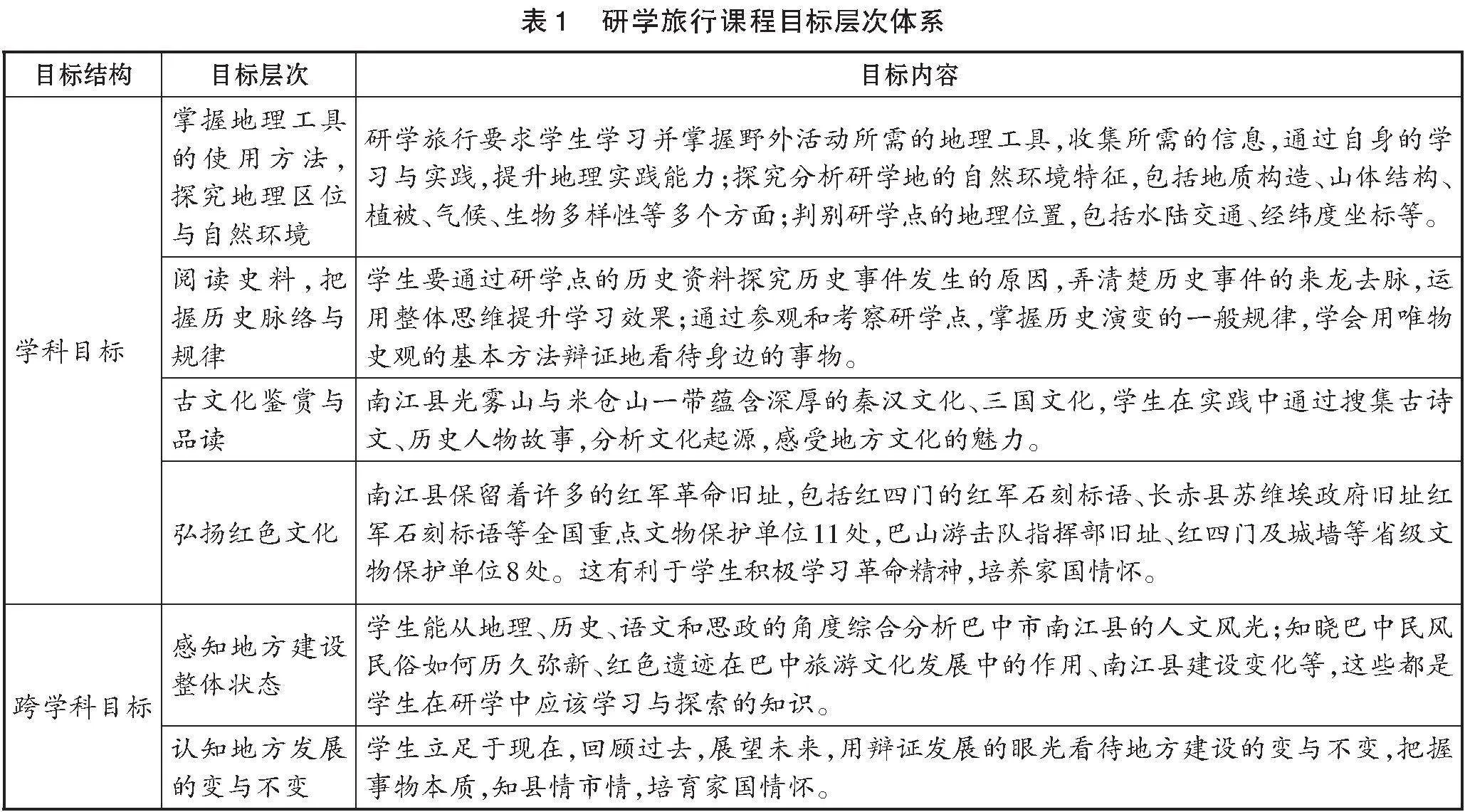

三、研学课程目标体系

依据新课标,研学旅行以学科核心素养培养目标为导向,以大概念为基础,引导学生在学习学科知识的基础上形成学科思维和关键能力。一方面,在学科视角下,核心素养可以概括为双基层、问题解决层以及学科思维层[15]。而在跨学科视角下,面向复杂性任务或劣构性问题解决的高阶素养将成为学科思维更上位的目标[16]。在此背景下,跨学科研学旅行课程即是多学科的跨学科主题学习形式下综合运用学科知识解决现实问题,在本文以初二年级偏文学科为主,包括地理、历史、政治、语文。另一方面,通过对巴中市某中学初二年级学生的问卷调查可知,大部分学生掌握地理基本知识,能对巴中的的区位进行判断。部分学生无法准确的叙述国家古往今来历史发展脉络,对巴中的历史文化了解不全面,不深入,语文技能综合运用也较为薄弱。

四、光雾山研学课程实施方案

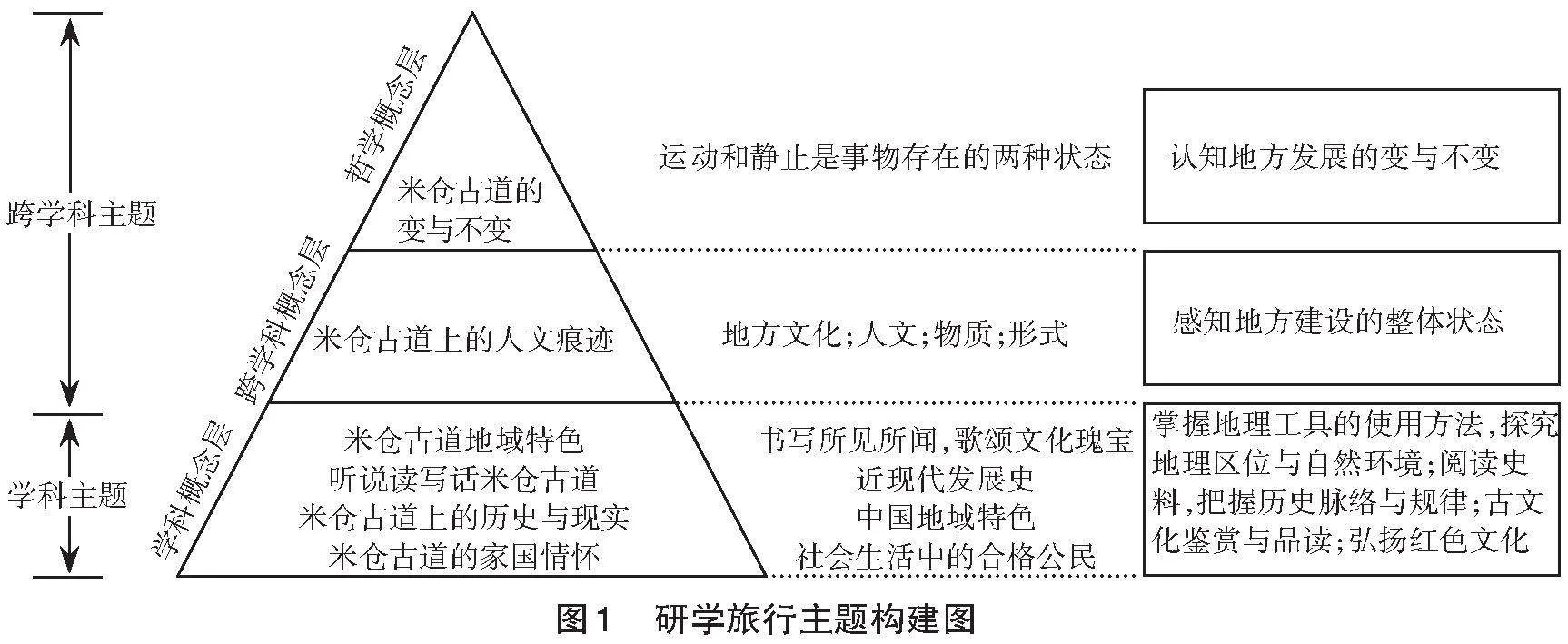

(一)研学主题构建

图2是本次研学主题选择的依据,右边是研学目标层次体系,其依据的是新课标学科核心素养培养的要求。中间部分是大概念知识,基于人教版八年级教材形成的学科概念—跨学科概念—哲学概念知识体系。左边是基于学科大概念以米仓古道为例设计大概念研学主题,层层深化,形成了学科概念主题—跨学科概念主题—哲学概念主题研学体系,让学生真正掌握从现象到本质的学习方法。

(二)研学线路设计

1.线路选择背景

笔者通过查阅南江县地方志书籍资料,了解南江县地方发展史包括光雾山和米仓山一带自然资源、历史故事等,梳理并整合光雾山和米仓山景点资源,规划出基于历史遗迹和历史文化,联结光雾山和米仓山部分景点的古道线路图。古道源于夏末商初,巴人开通米仓古道,秦末汉初始为官道。米仓古道南北走向,起于陕西汉中,达于四川巴城;古称“大行道”、“巴峪路”,唐时更名“米仓道”,两宋时称“大竹路”。米仓道的主线路,从北向南白陕西南郑出发,经牟家坝、小坝黄草坝翻越大巴山、巴峪关(始建于明代,明末坍塌。清咸丰七年重建南北两门,相距数十米,便于川陕巡检司交叉把关,更名官仓坪),进入四川境内发展成多条支线[18]。三千多年来,米仓古道负载着中原与巴蜀地区之间的政治、军事、商贸、文化传播等重任,是南江县文物古迹保存最多、最集中、最完好的地方,同时也是南江历史文化的“文脉”所在,本次研学便以米仓古道部分支线为例设计线路。

2.研学线路情景介绍

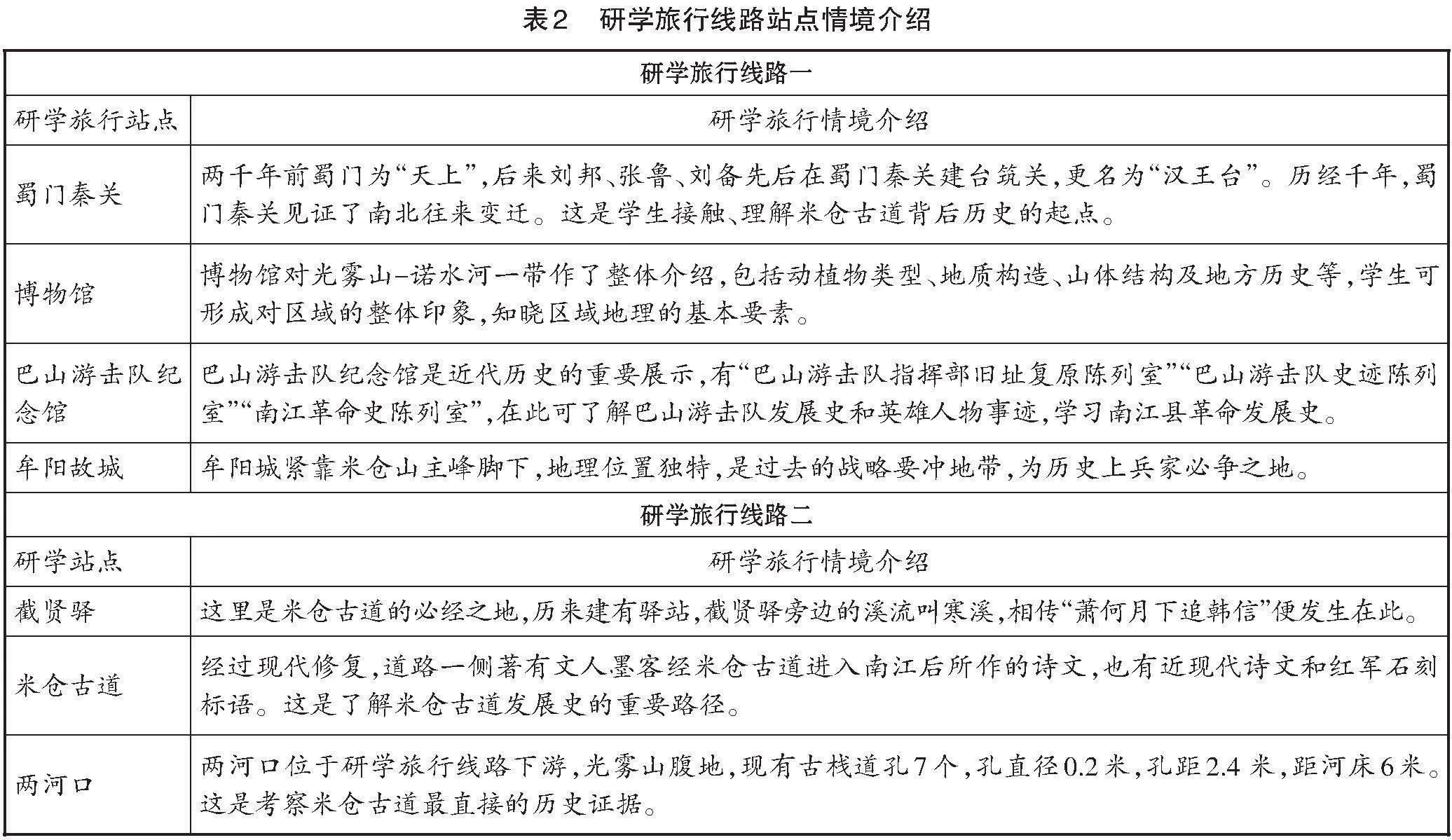

图2是研学总体线路图,起始点为蜀门秦关(图中五角星标识),乃四川与陕西的交接点,古时为入蜀的重要关口。自蜀门秦关一路南下分为两条古道线路,呈现“人”字形,其两条边分别是研学线路一(右边线路)和线路二(左边线路)。线路一起点为蜀门秦关,终点为牟阳故城,除了起点外其余研学站点位于为米仓山景区内(牟阳故城景区或大坝景区)。线路二起点也是蜀门秦关,终点是两河口,各研学站点位于光雾山景区内(桃园景区)。表2是两条研学线路情景介绍。

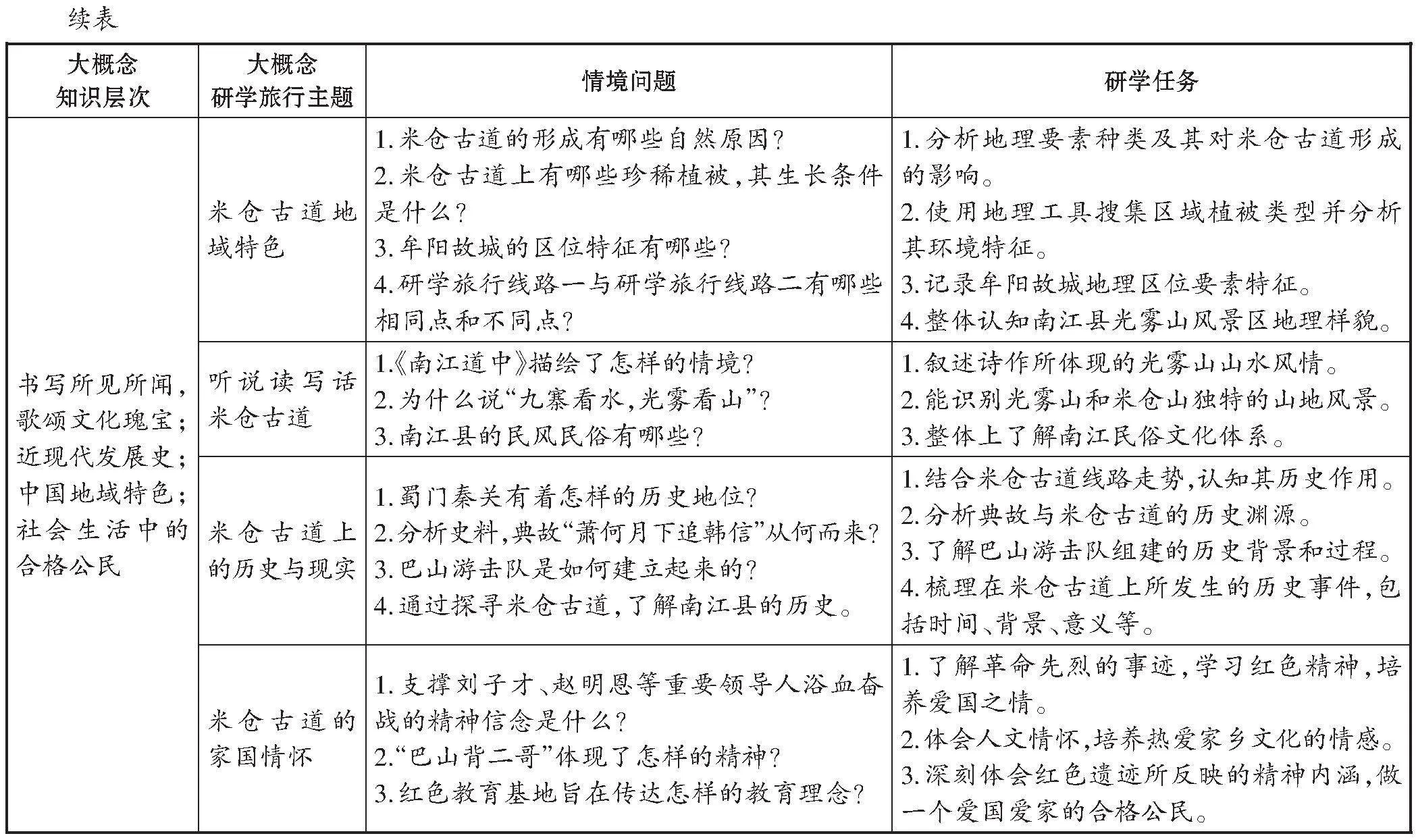

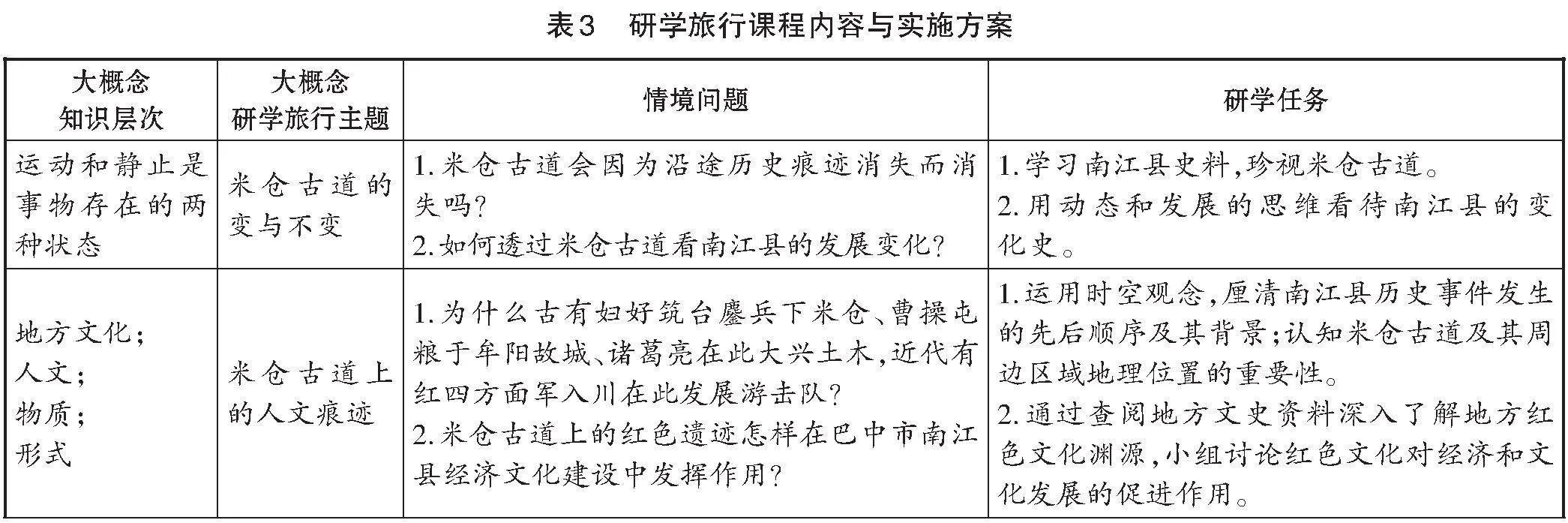

(三)研学课程内容

在研学主题引导下,深入体会观察研学情景,带着研学任务思考问题。大概念知识是以八年级学科知识为基础,并结合七年级所学的内容而提炼的出来的,从下到上升华学科概念知识直到第一层跨学科概念知识形成。这样的知识建构有助于学生从整体上连贯学科知识层级、融汇多学科知识,形成系统的知识体系。大概念主题是基于本次研学线路米仓古道并层层对应大概念知识而提出的,也是从下到上深化研学主题,呼应上文目标体系。情景问题是从参考南江县地方文献中有关历史故事和地理背景提出来的,这不仅能较好的开发研学站点的资源,还能深入挖掘学习地方文化、历史。通过研学任务实施,最终达到知识迁移的目的。此外研学过程需要分成小组进行,结合事前研学简介和准备的地理工具、文献资料等,开展多组多点研学实践活动。

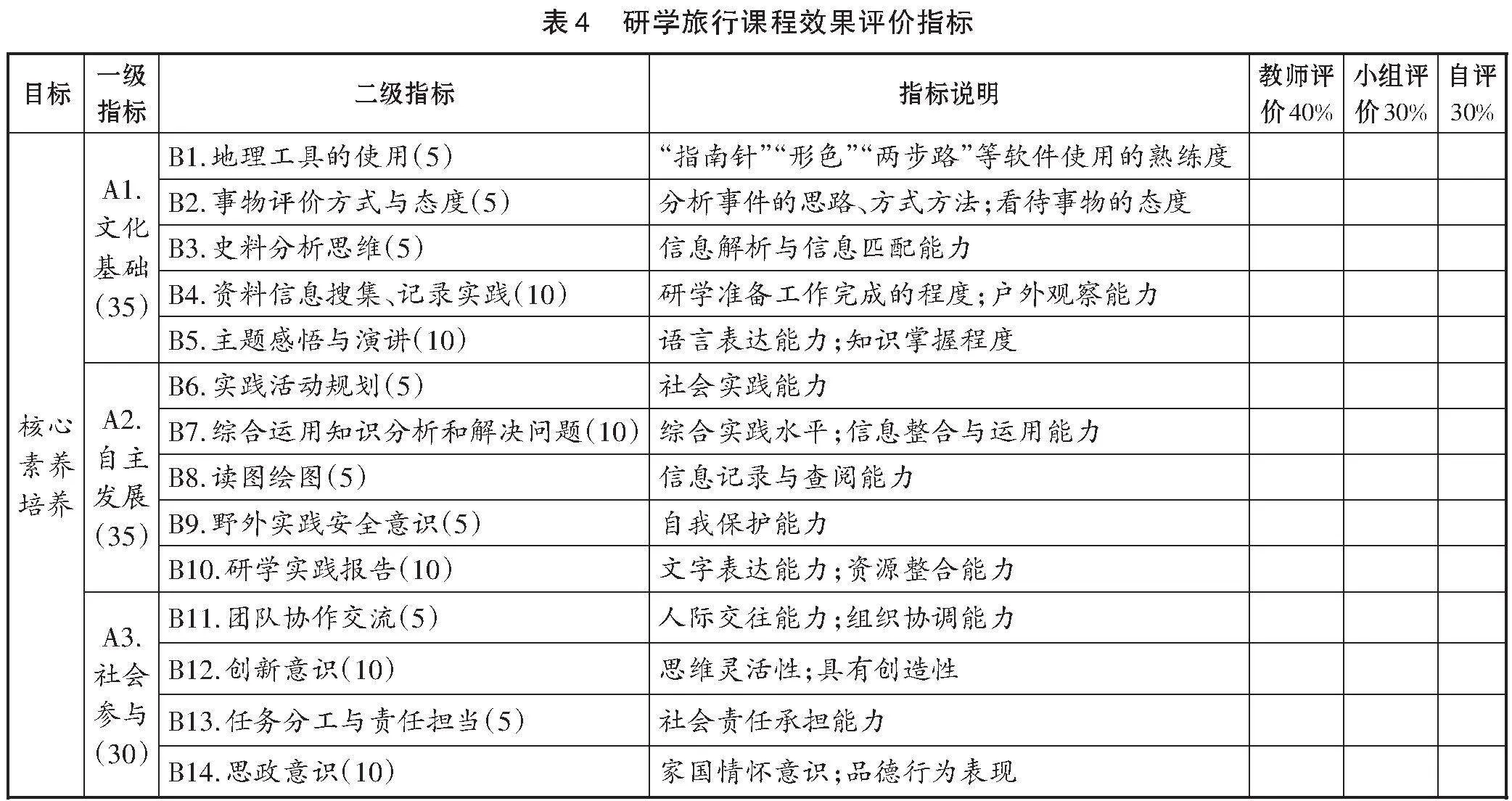

五、研学课程效果评价

研学效果需要通过一定的检验方式体现出来,帮助学生总结反思所见所闻,形成知识汇总。研学课程是以培养学生学科核心素养为目标,以学生现有知识水平为基础而设计的。因此初级评价维度参考《中国学生发展核心素养》框架,并结合研学目标、借鉴(曹琪等,2023)[19]、李明涛和李开明(2020)[20]、万欣和户清丽(2023)[21]等学者的评价指标,设计表3学生研学效果评价指标。

六、结语

大概念是跨学科研学课程设计的重要指导理念,也是新课标的重要内容。光雾山研学旅行立足于学生核心素养培养总目标设计多层次研学实践分目标,据此确定研学活动层次主题、研学线路、研学课程内容和研学效果评价。光雾山地质公园是国家级旅游胜地,具有丰富的自然资源和文化资源,其在扮演研学基地的角色中具有先天的资源优势和后天政策的支持。在教学目标的引导下,光雾山研学基地一方面需要明确自身研学资源和研学范围包括线路选择和活动项目安排等。理清研学线路各站点文化背景,并分析可开发的课程资源有哪些。另一方面,按照教学逻辑整合研学站点,形成一条便捷高效的研学线路。此外,研学课程素材按照研学旅行总目标和分目标来选择和安排,从下到上升华学科概念知识直到第一层跨学科概念知识形成。这样的知识建构有助于学生从整体上连贯学科知识层级、融汇多学科知识,形成系统的知识体系。

参考文献

中华人民共和国教育部.义务教育课程方案和课程标准(2022年版)[EB/OL].2022年3月2日.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html

国务院办公厅.国民旅游休闲纲要(2013—2020)[EB/OL].2013年02月18日.https://w ww.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-02/18/content_3928.htm

朱捷.研学理念结合PBL教学模式的《国际金融》课程改革与实践[J].中国成人教育,2015(19):166-168.

韦叶平.指向思维发展的研学物理课堂的思考与构建探索:基于优课评比“功”课堂教学的观摩[J].物理教师,2017(6):14-18.

郝鹏翔.地理核心素养视域下中学地理研学设计与实施[J].地理教学,2019(2):45-47.

张蕾,陈晓.基于研学旅行的“地理+”跨学科融合学习初探:以“长泾老街弄堂”为例[J].地理教学,2019(14):47-49.

杜鹃,卢灵.以问题式研学推动海洋教育发展:核心素养下的海洋研学方案设计[J].地理教学,2020(23):61-64.

朱俊丞,谭丽荣.大概念驱动下的初中地理大单元教学设计:以“农业发展”为例[J].地理教学,2022(18):36-39,47.

曹东旭,宁惠兰.研学线路设计单元教学探究:以房山区旅游资源为例[J].中学地理教学参考,2022(6):45-47.

张晖,郑云鹏,朱明明,等.研学旅行下的“土壤”大单元教学设计[J].中学地理教学参考,2023(3):46-48,51.

布鲁纳.教育过程[M].邵瑞珍,译.北京:文化教育出版社,1982 :26-30.

刘喜如.基于政治学科“大概念”的单元教学设计[J].福建基础教育研究,2020(4):84-87.

郭玉英,姚建欣,张静.整合与发展:科学课程中概念体系的建构及其学习进阶[J].课程·教材·教法,2013(2):44-49.

普莱斯顿·D·费德恩,王锦译.教学方法——应用认知科学,促进学生学习[M].上海:华东师范大学出版社,2006.

钟柏昌,李艺.核心素养如何落地:从横向分类到水平分层的转向[J].华东师范大学学报(教育科学版),2018(1):55-63,161-162.

王俊民,丁晨晨.核心素养的概念与本质探析:兼析核心素养与基础素养、高阶素养和学科素养的关系[J].教育科学,2018(1):33-40.

《走进光雾山,诗歌卷》.四川省作家协会,中共南江县委宣传部编.- 北京:作家出版社,2004.10

《米仓古道史林》.杜纯裕主编.-- 北京:团结出版社,2017.3

曹琪,李加林,刘伟龙,等.基于CIPP模式的高中地理研学旅行课程评价指标体系研究[J].中学地理教学参考,2023(14):62-66.

李明涛,李开明.地理核心素养视角下的综合型研学旅行课程初探:以甘肃省河西走廊为例[J].地理教学,2020(4):48-50,56.

万欣,户清丽.基于课程思政的地理研学课程设计:以“陕西洛川黄土国家地质公园”为例[J].中学地理教学参考,2023(20):69-73.