基于乡土资源的研学课程资源开发与应用研究

摘要:乡土资源是研学课程的最佳载体,是落实地理实践力核心素养的重要组成部分。南宁市三街两巷历史文化街区(以下简称三街两巷)为乡土研学课程的开发提供了丰富素材。通过组织三街两巷乡土研学活动,借助三街两巷中的南宁建制博物馆、仓西古城门等乡土案例,对三街两巷《邕城历史》主题进行研学课程资源开发与应用,将三街两巷乡土素材融入研学课程之中,丰富南宁市乡土研学课程案例,培养学生乡土情怀与家国认知,渗透学科核心素养理念。

关键词:乡土资源;研学课程开发与应用;南宁市三街两巷

一、乡土研学课程的开发背景与实施意义

《义务教育地理课程标准(2011年版)》提出乡土地理是必学内容[1],学校所在地的各种自然和人文地理事物都是学校地理课程资源中的重要组成部分。自2016年开始研学旅行便被纳入中小学教育教学计划,将研究性学习与旅行相结合的研学教育活动适应了时代发展趋势[2],被纳入中小学实践课程。

南宁市历史底蕴丰厚,商业气息繁荣。但乡土文化多分布各处,缺乏系统资源整合。位于南宁市兴宁区中心的三街两巷历史最早始开始于宋代,是南宁最大的历史文化街区。三街两巷内众多博物馆、展览馆组成的实践基地是综合性学习的载体[3],依托三街两巷乡土资源,充分发掘学生熟悉的乡土地理素材,在满足学生邕城认知的基础上更能培养学生的家国情怀。

二、三街两巷乡土研学课程的开发

三街即兴宁路、民生路和解放路三条街道,两巷即金狮巷、银狮巷两条古巷。南宁市第一中学(以下简称“南宁一中”)毗邻解放路,学生多来源于民生广场、邕江码头附近。因此开展三街两巷乡土研学对开发乡土案例、开设乡土课程有着得天独道的地缘优势。

(一)课程目标的开发

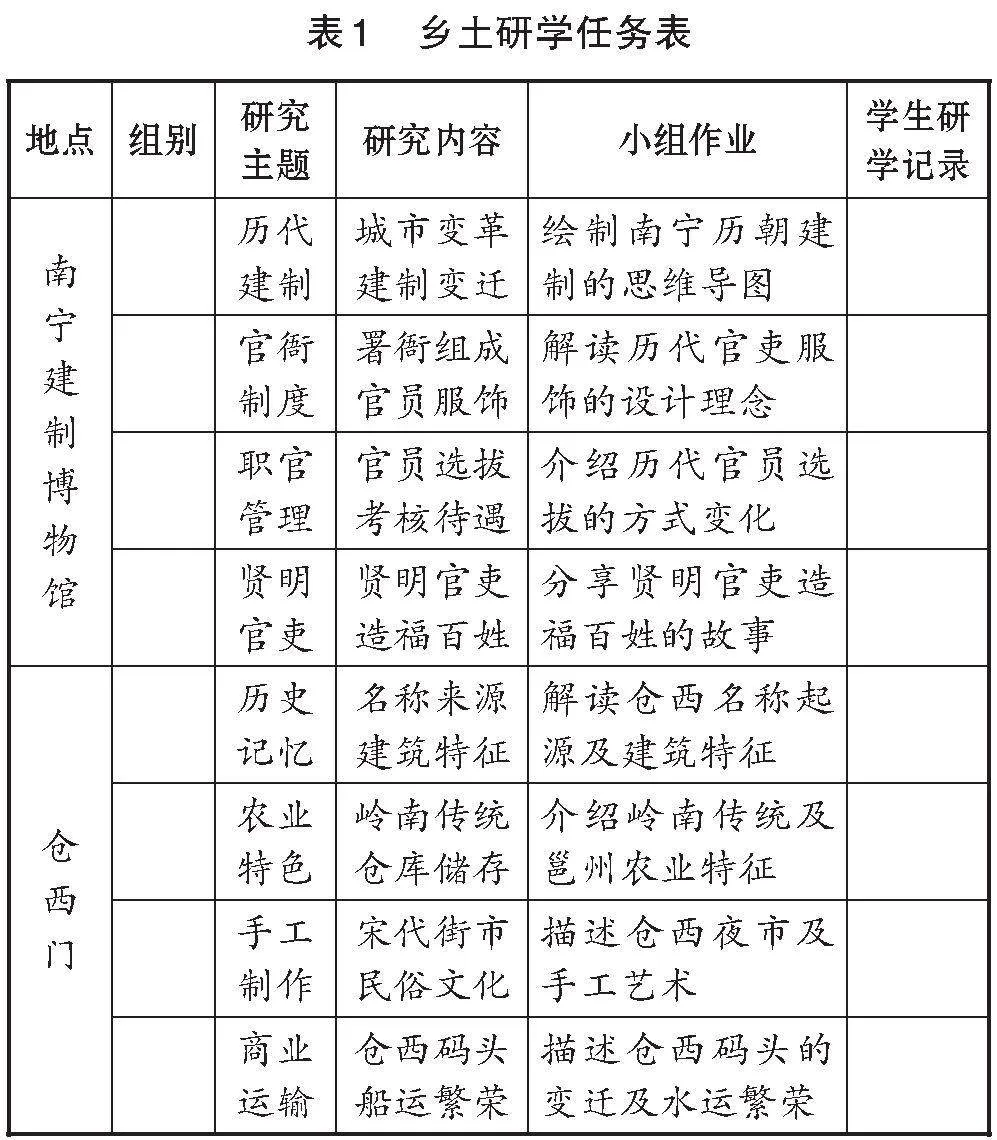

三街两巷内传统居民、产业经济、历史典故、城市聚落、民俗风情等人文资源丰富。笔者经过多次实地调研,归纳三街两巷内的乡土资源,确定了“邕城革命、邕城人文、邕城历史、邕城艺术、邕城商业”等五大研学主题,开发《乡土研学课程》目录。(详见表1)。

应紧扣课程标准和学科教材,充分挖掘符合学生认知的乡土元素。将三街两巷乡土研学课程目标确定为:

1.走进邕城革命展区,通过参观邓颖超纪念馆、建党百年展览区,感受历史伟人的爱国事迹,弘扬爱国爱党之情。

2.走进邕城人文展区,通过参观新会书院、苏缄事迹展示园,传承爱国精神和感受商业繁荣。

3.走进邕城历史展区,通过参观南宁建制博物馆和西仓古城门,感受邕城发展历史,提升对城市历史文化的弘扬和保护的热情。

4.走进邕城艺术展区,通过参观瓯骆汉风陶瓷博物馆和广西纸本艺术中心,理解不同时期的艺术风格,感受老南宁曾经的市井生活。

5.走进邕城商业展区,通过参观南宁老字号店铺、骑楼文化群等,激发学生保护南宁的非物质文化遗产,传承邕城历史文化。

(二)课程内容的开发

基于《乡土研学课程目录》,围绕地理、历史等学科元素深挖乡土素材,精编三街两巷五个乡土主题案例。

主题一:邕城革命

地点:邓颖超纪念馆

材料1:邓颖超同志为周恩来总理夫人,是伟大的无产阶级革命家,中国妇女运动的先驱。邓颖超同志一生为中国革命、建设和改革事业而努力奋斗。为求得妇女解放、推动世界和平倾注了毕生心血。

研学任务:

(1)小小画家我来当,画出邓颖超纪念馆的平面图。

(2)阅读邓颖超与周恩来同志的信笺,选择一则信笺完成配音。

(3)诵读邓颖超同志《从西花厅海棠花忆起》,请根据对文章的理解与想象,画一幅西花厅海棠花的插图。

主题二:邕城人文

地点:新会书院、苏缄纪念馆

材料2:新会书院是广东省新会市籍后代所建,为当时学生上学及宗族开会之所在;如今的新会书院是南宁“邕剧”的基地。独具一格的岭南古老建筑和惟妙惟肖的雕刻字画见证了“邕剧”的起源、发展与传承。

材料3:苏缄纪念馆是为了纪念北宋爱国官吏苏缄所建造。宋熙宁八年冬,越南李朝发兵十万,大举入侵,沿途大肆烧杀掳掠。邕州知州苏缄带领老弱军民固守城池,奋力抵抗。给予侵略军沉重打击,这场战役被誉为“忠义血战”。

研学任务:

(1)新会隶属于哪个省份?书院什么时代传于广西?

(2)新会书院中有哪些邕剧元素?请列举三个。

(3)苏缄是哪个朝代的爱国官吏,抵抗的哪个王朝的入侵?

(4)参观苏缄英勇事,联系一中“报国”校训,说说自身启发。

主题三:邕城历史

地点:仓西古城门、南宁建制博物馆

材料4:仓西古城门始建于宋朝,城门门楼为双层瓦檐楼,因古城门西边有座粮仓,又被称为仓西。青灰色城墙,瞻仰着木质结构的棕褐色城楼,切实体会到老南宁新地标的沧桑与厚重、端庄与大气。

材料5:南宁建制博物馆,形为西欧古典建筑形式,用以展示南宁市丰富的历史文物。记录着从秦汉到民国南宁建制沿革、城市发展变迁、政府机构管理等内容,见证了不同时期南宁的发展历程。

研学任务:

(1)仓西古城门始建于哪个朝代,因何得名?

(2)从水文角度试着解释“邕”字的含义。

(3)“南宁”二字最早出现在哪个朝代?

(4)南宁建城于哪个朝代,当时名称是什么?

主题四:邕城艺术

地点:瓯骆文化陶瓷博物馆、广西纸本艺术基地

材料6:西瓯、骆越部落是广西境内原始居民。瓯骆陶瓷博物馆里展出的是广西出土的汉代陶器物,陶器以精湛的工艺、生动的造型、丰富的内容诠释了汉代广西人的生活面貌、思想观念、风俗习惯。

材料7:广西纸本艺术基地是三街两巷里最有生活气息的展馆,秉承\"让艺术回归生活\"的理念。展馆里的画多为人像和风景,大多都是来自本地艺术家之手,有着浓厚的本地特色。

研学任务:

(1)瓯骆陶瓷博物馆与广西纸本艺术基地分别包含哪些非物质文化遗产?

(2)各抒己见,为南宁非物质文化遗产的保护出谋划策。

(3)争做小记者,对访客进行随机采访,了解他们的参访体验。

主题五:邕城商业

材料8:上楼下廊的骑楼建筑是参考国外并考虑本土气候而形成的一种形式,三街两巷骑楼建筑群不仅起到商业功能,更是南宁老字号商铺的载体。

研学任务:

(1)今天发现了哪几处老字号商铺?列举三项。

(2)骑楼文化最早是从什么时期引入中国的?

(3)骑楼的修建反映了南宁怎样的气候环境?

三、 三街两巷乡土研学课程的应用——以《主题三:邕城历史》为例

(一)研学课程设计背景

初中阶段乡土研学课程应以县土市情为主。在学习湘教版初中地理七年级上册第二章第四节《世界的聚落》时,同学们会优先想到历史课本里的干栏式建筑。笔者认为干栏式建制作为桂北地区传统民居代表,对南宁土的城市、乡村景观代表性不强,偏离中学生乡土认知。三街两巷内的南宁建制博物馆内设立有不同历史时期邕城建筑聚落展区。

在学习人教版初中历史七年级下册第九课《宋代的经济发展》时,书中对南方地区的农业、商业、手工业案例较多分布在外省地区,偏离学生的乡土认知。三街两巷内的仓西古城门则正是集农(粮仓)、商(夜市)、手工(码头造船业)为一体的乡土案例素材。

为了学习对生活有用的知地理,我校依托三街两巷丰富的乡土案例,举办以“邕城历史”主题研学活动,以南宁建制博物馆、仓西古城门为实践基地的乡土研学活动。本课程需要一定的读图技能和历史史观,涉及地理历史等多学科知识,因此安排在七年级下学期举行。

(二)研学课程设计实施

1.研学准备

(1)课本知识回顾:通过立体地图、南宁市行政区平面图等了解相关地理知识;通过历史挂图等回顾相关历史知识。

(2)研学景点介绍:南宁建制博物馆(展示南宁建制博物馆平面图)、仓西古城门(展示仓西古城门3D立体模型)。

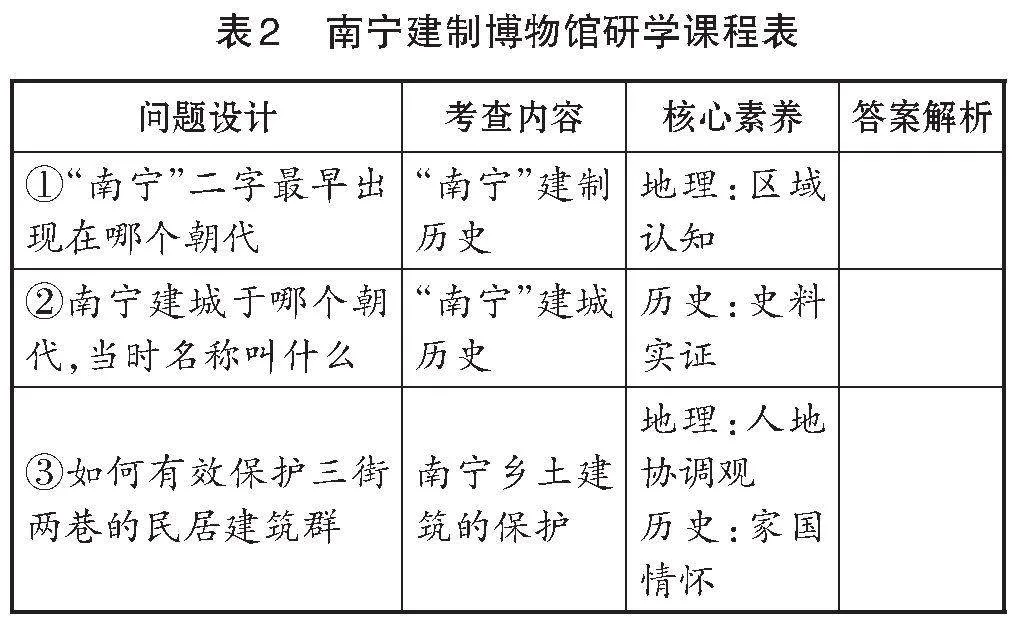

(3)明确研学主题:将南宁建制博物馆研学制定为“历代建制、官衙制度、职官管理、贤明官吏”四大主题;将南宁仓西古城门研学制定为“历史记忆、农业特色、手工制作、商业运输”四大主题。

(4)展示研究主题。学生分为四个组抽签确定两个研学地点的研究主题,组内自行分工,通过收集资料、实地考察、数据分析等形式,细化《乡土研学任务表》(表2),教师讲解表格的填写格式。

2.研学过程

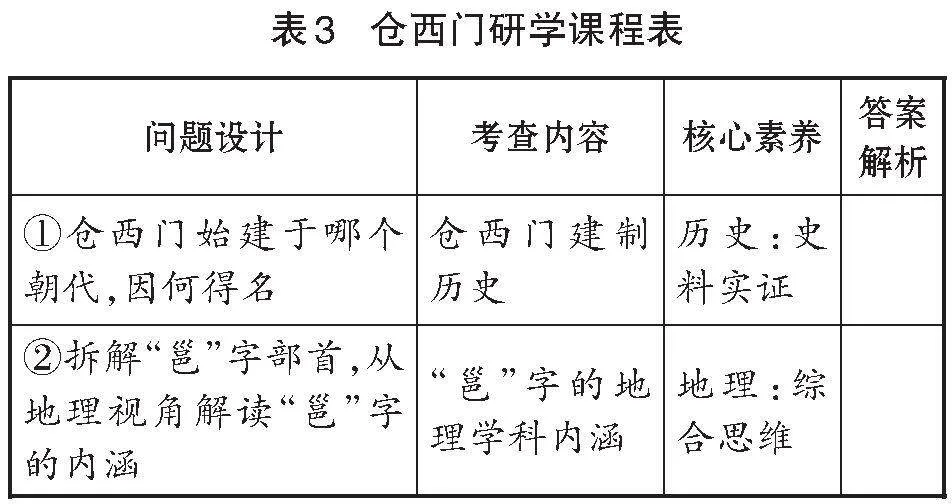

为重温南宁建城历程,感知乡土认知文明,回顾邕城吏治文化,南宁一中组织部分师生前往南宁建制博物馆(图1)和仓西古城门(图2)开展参观学习活动。知晓南宁市政治、经济、文化的发展历程,领略南宁深厚的历史积淀和独特的文化魅力,感悟乡土案例背后的学科知识与人文理念。研学期间各组依据《南宁建制博物馆研学课程表》(详见表3)、《仓西古城门研学课程表》(详见表4)上的内容明确研究内容,及时记录填写《乡土研学评价》(详见表5)。

【探究1】感受邕城发展历史

①元朝,1324年邕州路改称南宁路,寓南疆安宁之意,南宁由此得名。

②南宁最初的名称要追溯到东晋,公元318年,东晋设立晋兴郡,也就是今天的南宁,这是南宁建制的开始。

③如出台政策保护、加强文化宣传等。

【探究2】感受宋代邕城历史

①据《永乐大典·建武志》记载,历史上的仓西门始建于宋朝。之所以叫仓西门,是因为城门附近有储粮仓。这条大街也被称为仓西门大街。

②“邕”在《说文解字》 为“四方有水,自邕城池者。从川从邑。”邕字上下结构,本义是指四方被水环绕的都邑。邕字部首为川,部尾为邑。南宁城(邑)依(川)而建,(川)穿城(邑)而过,故又被称为“邕”城。

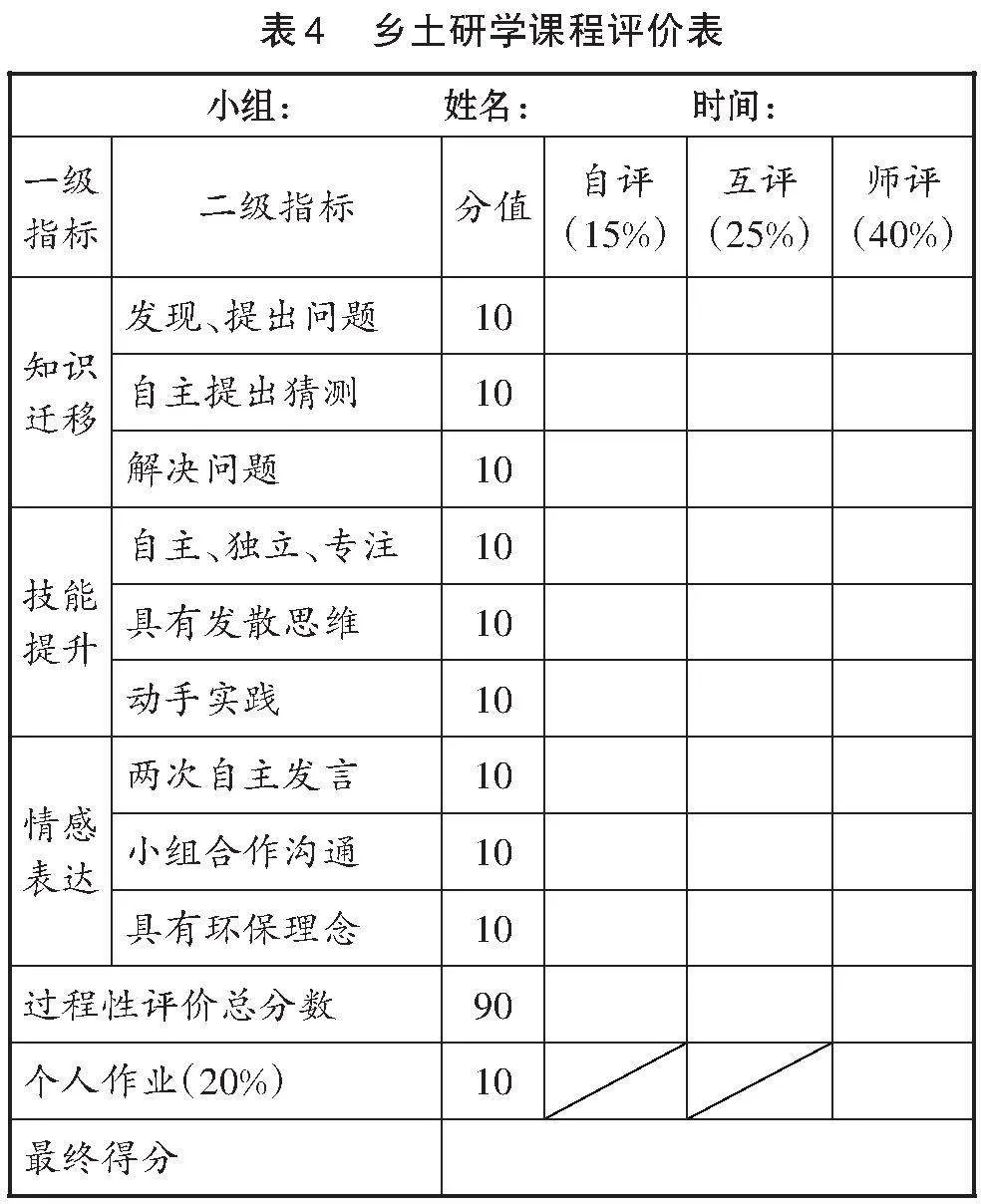

3.研学评价

研学活动要注重评价内容的多元。《乡土研学评价表》(表5)上采取自评(15%)、互评(25%)、师评(40%)及个人作业完成质量(20%)相结合的评价模式,结合学生在乡土研学过程中知识迁移、技能提升、情感表达各领域表现,做出相应的分数等级评价。

此次乡土研学结束后及时总结成果。各小组在七分钟时间内完成包括主题选择、组员分工、研究过程、研究成果、心得体悟及不足之处现场汇报;在三分钟内完成由教师及其他教师代表组成的答辩团队提问。答辩团队认真填写《表5 :乡土研学评价表》,依据得分评选出最佳研学团队及每组的研学先进个人,汇报结束后各组再次完善成果。随后组织研学先进个人开展校园宣讲,开设研学成品展等活动,推广此次研学成果。

四、结语反思

由于研学时间、研学场地及教师配置等差异,本次活动亦有些许不足,可从以下方式补充完善。

1.强化馆校合作,健全保障机制

校内教师在对校外乡土资源开发不够,在一定程度上会制约乡土校本课程的深度和广度。为此,学校应主动建立与博物馆、展览馆等实践基地的合作关系,共同开发乡土课程,深挖乡土案例内涵。同时,安全问题是实施研学的首要前提,研学过程需要建立学校、家庭、社会(基地)全面配合,健全学校安全教育、家长代表陪同、社会安保协助的全方位的保障机制。可邀请校外专业的研学团队老师带队,学校予以资金扶持。

2.拓宽研学内涵,融合学科体系

依托乡土案例开发的校本课程要体现学科间的融合,跨学科的课程体系更能培养学生的综合思维和区域认知,本次“邕城历史”主题研学在地理、历史学科课程领域涉及,尚未融合更多的学科课程。乡土研学活动要结合时代精神,在过程中渗透育人理念。在研学过程中也可可适当开展学生志愿帮扶活动,落实劳动课程理念,渗透地理实践力核心素养,提高理论实践结合技能。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 李勤玲,李群芳,廖银杏.“聚落及其保护”乡土地理研学课程设计:以昆明市为例[J].地理教育,2022(5):67-70.

[3] 沈姣,熊建新.地方院校“乡土地理”校本课程的开发[J].地理教育,2017(8):47-49.