基于表现性评价的初中地理“五育融合”课堂的实施

摘要:“五育融合”是实现“全人教育”的关键路径之一,初中地理课堂是实现“五育融合”的重要载体。“五育融合”需要在课堂设计上打破传统学科间的界限,通过跨学科的课程设计来实现知识的深度整合。以“世界的气候”一节为例,通过真实性情境、驱动性问题、挑战性任务和实践性活动在初中地理课堂融入五育思想,同时应用表现性评价使“五育融合”有效落实于课堂,促进了学生的全面发展,发展了学生的核心素养,落实了立德树人的根本任务。

关键词:“五育融合”;表现性评价;初中地理;课堂设计

2019年7月8日,《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》进一步要求:“坚持德智体美劳‘五育’并举,全面发展素质教育”。[1]“五育融合”已成为提升学生全面发展的关键路径之一。德育、智育、体育、美育、劳动教育的有机整合,丰富了教育的内涵,也为培养适应21世纪需求的“全面的人”奠定了基础。在这一大背景下,初中地理教学作为新课改的重要载体,承担着传授知识、培养情感、激发探究精神的使命。

一 地理学科整合“五育融合”

“五育融合”根植于“全人教育”的广阔土壤之中,提倡在教育的全过程中实现学生德、智、体、美、劳各方面的和谐与均衡发展。在这一教育模式下,教育不再是简单的知识传递过程,而是成为了塑造学生全面发展人格的重要途径。“五育融合”针对的是深层次的“五育分离”或“五育割裂”的问题,力图解决“疏德”“偏智”“弱体”“抑美”“缺劳”,导致“片面发展”“片面育人”问题。[2]地理作为一门综合性强、贴近生活的学科,以其跨越自然与社会的独特视角,为德、智、体、美、劳多方面素质的培养提供了丰富的资源和广阔的平台。

(一)增强环保和全球意识

地理学科在德育方面强调人与自然的和谐相处。通过学习地理,学生了解到人类活动对自然环境的影响,以及如何通过可持续的方式来促进人地协调。例如,城市化对自然环境的影响、全球气候变化对生态环境的影响等。地理学科教育学生在发展与保护之间找到平衡,培养了生态意识的,使学生在处理资源利用和环境保护的关系时,能够展现出高度的责任感和道德评判标准。

(二)锻炼思维和过程能力

地理学科是培养学生综合思维能力的理想领域。学生学习地理事实,能够从多个维度(如经济、社会、文化)分析问题。例如,某一地区的地理位置和自然资源对经济发展的影响。通过多角度的思维训练,学生能够更好地理解世界的复杂性和多样性,提高其问题解决能力和创新思维。区域认知让学生更好地理解不同地区的特征和问题,为认识中国、认识全球奠定了知识基础。

(三)提高体能和团队合作

地理学科在实际的地理实践活动中锻炼学生的体能和实际操作能力。户外教学如地形测绘、生态考察、地理探险、使用DPS和地图导航、进行物种的观察和记录等活动要求学生在真实环境中应用地理知识解决遇到的困难,锻炼了学生的身体素质,增强了应对问题的能力。野外定向、生态考察和地形测量,增强了学生的体质,培养了团队协作和领导能力。这些技能和活动促进了学生对自然和地理学的热爱。

(四)培养审美和创新思维

地理学科强调环境保护和可持续发展,激发学生的环保意识,推动美育的发展。例如,在课堂中探究如何通过保护自然景观和生物多样性来维护地球的美丽和健康。学生参与到实际的环境保护项目,如设计校园的绿化区域,规划种植本土植物,以增加校园的生物多样性和美观性,将学到的知识应用到创建美丽校园和家园的实践中。这种设计不仅仅是美化空间,更是对生态系统的一种理解和尊重,体现了美与实用的结合,促使他们更多地关注环境保护和可持续发展等实际问题。

(五)增强实践和劳动技能

地理学科强调实践和劳动,各种实践活动培养学生的劳动技能和热爱劳动的品格。通过参与制作地区地图、构建地形模型和校园环境改善等活动,学生能够应用和巩固地理知识,理解劳动的价值和意义。这些活动教会学生通过团队合作和个人努力来实现具体目标,培养了他们对劳动的尊重和热爱,发展了地理实践力。

二 地理课堂探索“五育融合”

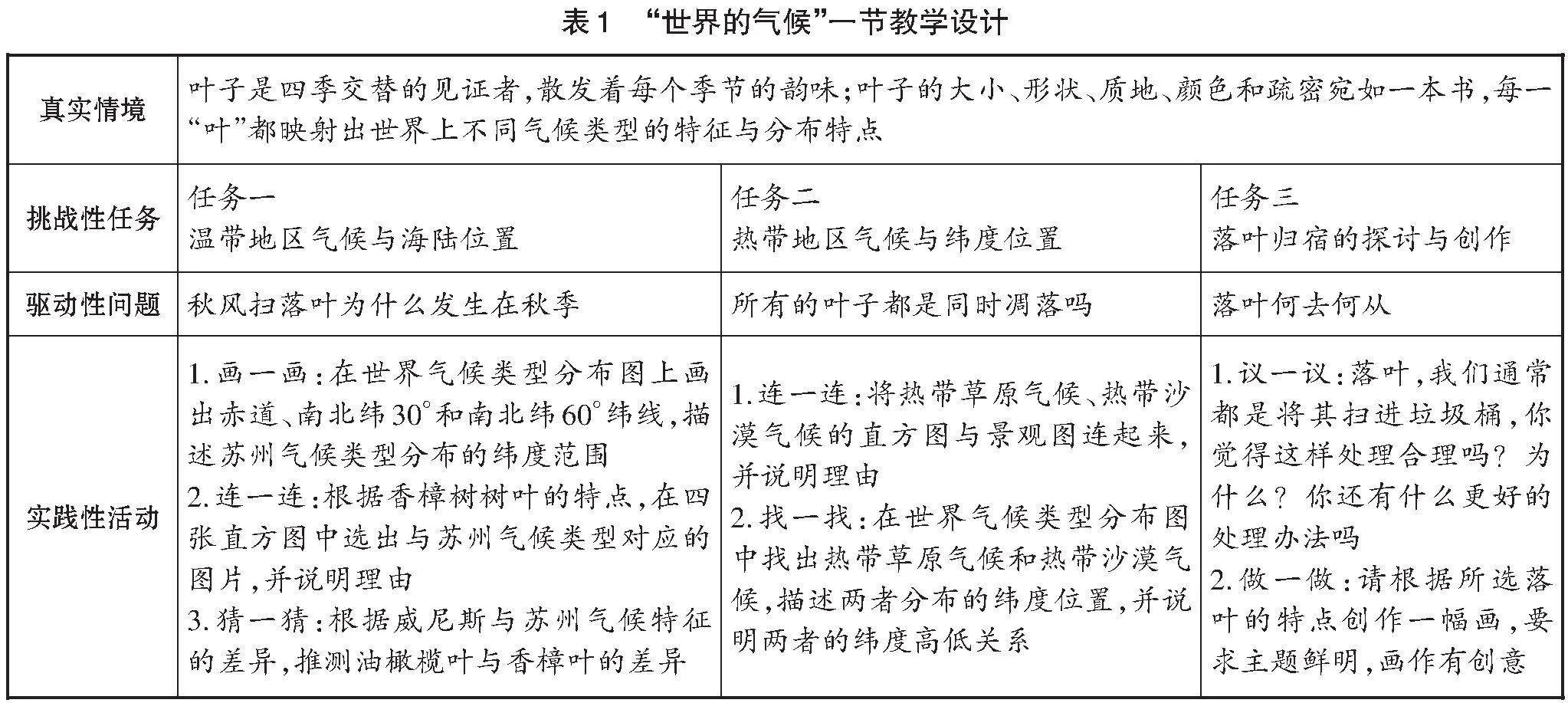

本文将“五育融合”融入“世界的气候”一节,创设真实性情境“叶子的故事”,设置三个挑战性任务,对应任务提出驱动性问题并开展实践性活动,有效地在地理课堂中融入五育。在真实性情境中,学习活动强调知识的应用。驱动性问题刺激学生的探索欲望。挑战性任务进一步要求学生应用所学知识,解决实际问题。实践性活动则直接将理论与实践结合,通过具体的实践活动来加深学习理解。(见表1)

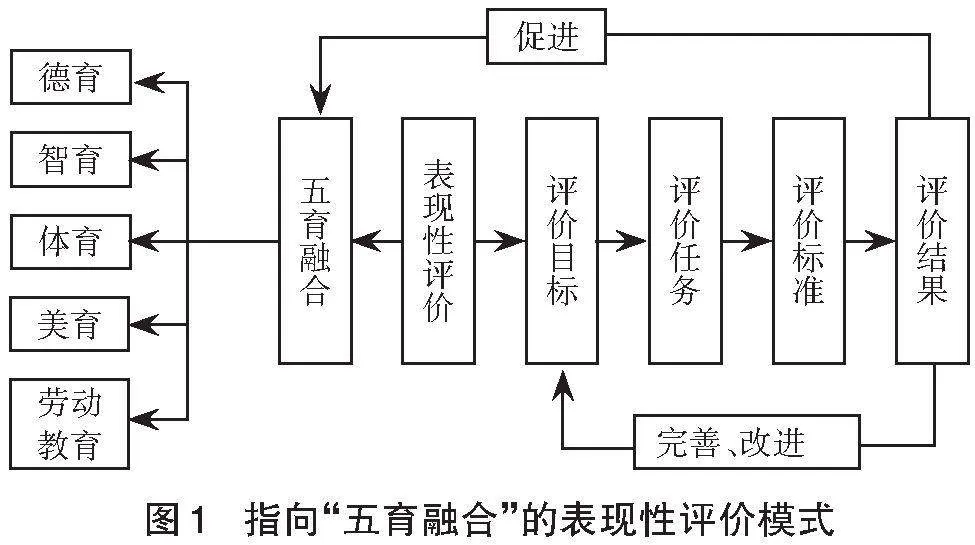

多样的评价方法能够深入探寻学生的地理思维过程,帮助教师关注并优化学习过程,促进学生核心素养的发展。改进结果评价、强化过程评价、探索增值评价、健全综合评价,是评价改革的基本途径;更新教育评价观念,是评价改革的根本所在;评价方式方法变革,是评价改革的关键要点;提升考试评价质量,是评价改革的突破重点。[3]在现代教育体系中,明确设定“学习目标”是教学的基础。教师根据“学习目标”制定相应的“评价标准”。学生的学习过程通过“过程性评价”进行监控和调整,课堂通过真实性情境、驱动性问题、挑战性任务及实践性活动高质量促进学生深度学习,各环节环环相扣,引导学生深入理解并应用所学知识。“增值性评价”关注在学习过程中产生的额外价值,助于打破“唯分数论”的桎梏,营造“增值文化”,指向“学习成果”。“结果性评价”评价学生是否达到了预设的“学习目标”并通过“综合性评价”反馈,以优化未来的教学方法和学习方法。通过这样的体系,教师不仅能够衡量学生的学习成果,还能为学生提供成长和进步的空间,确保教学活动的有效性和适应性。(见图1)

地理教学不再是简单的知识传授,而是一个鼓励探索、创造和个性化学习的动态过程。这种学习和评价的融合贴近了现代教育的需求,有效地培养学生解决问题的能力。

二 表现性评价促进“五育融合”

(一)表现性评价的内涵与特点

表现性评价理论认为,教育评价的核心目的在于促进学生核心素养的全面养成,我国新修订的义务教育课程标准就是从“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针出发,确定整体描绘的学生共同核心素养,然后依据学生核心素养研究各学科的育人功能,确定学科课程目标,即核心素养在学科课程中的体现。[4]表现性评价在评价学生学习过程中完成的复杂、高阶的任务的同时,还有效落实了“五育融合”。高质量的表现性评价遵循一系列标准,如确定明确的评价目标、设计合适的评价任务、划分梯度的评价标准、得出不同的评价结果等。表现性评价的目标是实施表现性评价的基础,评价任务是实现这些目标的手段,评价标准则用于任务完成情况,最终得出评价结果。因此,通过表现性评价,学生可以在完成任务的过程中进行创造,提高五育素质,最终实现“五育融合”。(见图2)

表现性评价关注学生的学科知识掌握,更重视学生在德、智、体、美、劳各方面能力的全面发展。表现性评价自然地融入到学习活动中,使学习和评价成为一个连贯的整体。通过这种方法,学生参与到现实世界的真实情境中,应用所学的地理知识,运用批判性思维和创新能力解决实际问题。教师在这个过程中扮演的角色是观察者和指导者,在评价过程中提出针对性的反馈,帮助学生识别他们在解决问题过程中的强项和弱点。这种即时的反馈是极其宝贵的,帮助学生纠正错误,鼓励学生在学习过程中进行自我调整和反思。

(二)表现性评价与“五育融合”的内在联系

在初中地理教学中,表现性评价通过融合实践操作与理论学习,极大地促进了学生“五育融合”。它关注学生将地理知识应用于解决实际问题,培养学生的社会责任感和道德观念,从而加强德育的实际效果。智育方面,表现性评价要求学生在模拟真实世界的复杂情境中运用地理知识,如不同纬度的气候分布特点,强化了学生的分析和解决问题的能力。这些活动促使学生深入思考,提升了他们的认知和理解水平。在智力和情感的发展过程中,体育和劳动教育也得以融入其中,例如,在地理实地考察或野外观察的过程中,学生的体能和操作技能得到了锻炼,增强了学生的体质,培养了他们的团队合作和实际操作能力。美育通过学生制作的创意作品得到体现,这些创作过程需要学生展现他们的艺术感和创造力,从而在美感培养中取得进步。劳动教育方面,学生将所学的环保理念实践于劳动,理解劳动的价值和重要性,实现了教育的全面性和综合性发展。学生能够在多元化的活动中发展个人潜能,建立起正确的价值观和责任感,全面提升了教育的质量和效果。

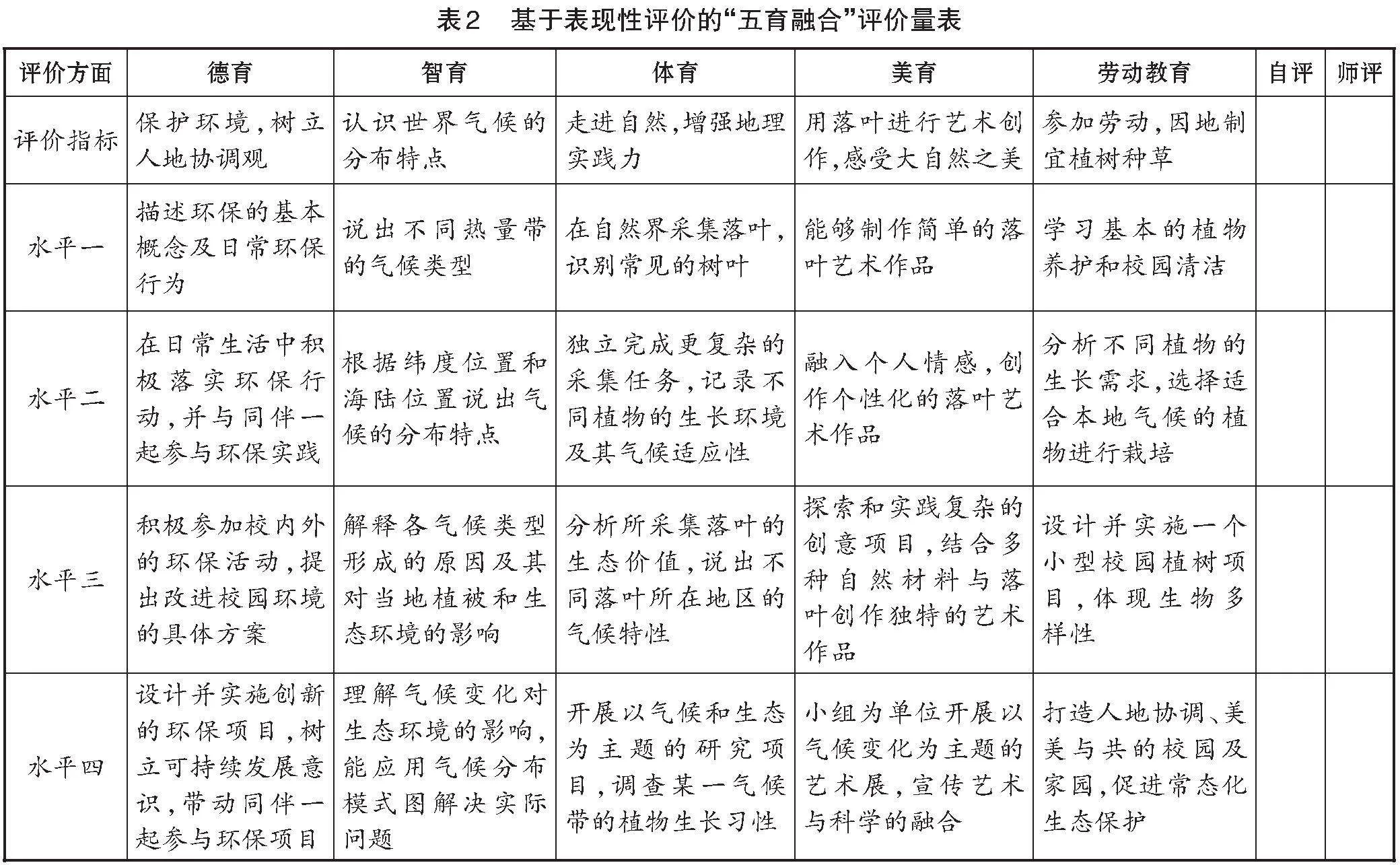

(三)基于表现性评价的“五育融合”评价量表

“五育融合”需要相应的评价方法改革,不应只依赖传统的纸笔测试。教育评价应更加关注学生在德、智、体、美、劳各方面的综合发展,实施更加多元化和形成性的评价策略,以全面反映学生的学习成果和发展潜力。根据本节课的教学内容,笔者基于表现性评价设计了“五育融合”量表。(见表2)

“五育融合”不仅仅是教育内容的简单叠加,而是一种深层次的、全方位的教育理念和实践的革新,教师在设计和实施教学活动时,需要明确整体的教育目标,使得教学内容和方法能够全面覆盖并有效融合五育。同时,需要在教学中引入综合性学习项目,利用真实世界的问题情境来促进学生“五育融合”的发展。

参考文献:

中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见[N].人民日报,2019-07-09(01).

李政涛,文娟.“五育融合”与新时代“教育新体系”的构建[J].中国电化教育,2020(3):7-16.

刘志军,徐彬.新课标下课程与教学评价方式变革的挑战与应对[J].课程.教材.教法,2022(8):4-10,24.

周文叶,毛玮洁.表现性评价:促进素养养成[J].全球教育展望,2022(5):94-105.