智慧课堂模式下互动多媒体技术的学科探索与实践

摘 要:多媒体技术是智慧课堂上必不可少的教学手段,同时也能提高课堂效率,尤其对学生几何直观能力的培养起到了至关重要的作用.

智慧课堂是现代信息技术的结晶,也会随着技术的进步而飞速发展,但如何提高智慧课堂的硬件利用效率,发挥智慧教学优势,成为目前亟待解决的问题.

关键词:智慧课堂;互动多媒体;几何直观

智慧课堂的概念最早可追溯至20世纪80年代,美国学者罗纳德·雷西尼奥(R.Rescigno)提出的“Smart Classroom”(智能教室).这一概念最初被定义为在传统课堂中嵌入个人电脑、交互式光盘视频节目等信息技术,从而形成智慧课堂.进入21世纪,尤其是进入5G时代后,互联网交互技术成为社会发展的一大趋势,智慧课堂借助大数据、学习分析等技术,实施学情诊断分析和资源智能推送,开展“云端”学习活动与支持服务,进行学习过程记录与多元智能评价的新型课堂.[1]智慧课堂是以培养具有高智能和创造力的人才为目标.在智慧课堂中,除了客观知识的识记、技能的掌握之外,更注重学生高阶思维能力的培养.本文结合“角的认识”课堂教学实例,谈谈如何利用多媒体交互技术,提升智慧课堂硬件使用效能,培养学生的数学核心素养.

1 课例背景——现实问题创生真任务

在苏教版《义务教育教科书数学四年级上册》第八单元《垂线与平行线》中“你知道吗”板块,有关于“哪只风筝飞得高”的知识点阐述.它提出,在风筝线长度固定的情况下,风筝线和地面形成角越大,风筝飞得越高.这个知识点虽然让角知识的应用更加生活化,但是缺少一个学生通过实践得到结论的过程,于是教师在这里创设驱动任务——放风筝比赛,通过概念性教学的方式,帮助学生进一步理解“哪只风筝飞得高”这一知识点.

2 关键工具——动态软件模拟真情境

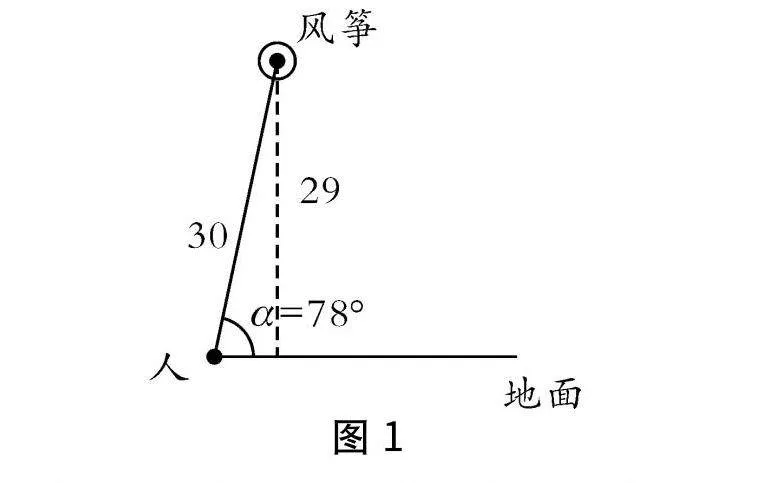

GeoGebra(以下简称“GGB”)是一个跨平台的动态数学软件,利用GGB软件的动态特性,教师制作了一个风筝模拟器,以一定点作为放风筝的人,从顶点延伸出定长线段(30个长度单位)作为风筝线,以线段另一端(动点)作为风筝,同时在定点上延伸出一条水平线段作为地面,制作了一个风筝模拟器(如图1).教师在模拟器上设置了多个变量,显示风筝点的坐标、风筝与地面的距离、风筝线和地面的夹角角度,风筝线的长度、顶点的坐标都是常量.

教师将GGB模拟器安装在每一台智慧平板上,通过小组成员分工合作,移动风筝这个动点,模拟风筝放飞过程,观察显示数据变化,共同完成探究任务单.在探究过程中,学生通过转动风筝,发现风筝高度的变化和夹角变化之间的联系.

通过GGB软件的应用,教师不仅将风筝放飞的过程动态还原,同时还帮助学生看到了风筝线和地面夹角的变化、风筝高度的变化,通过小组合作探究来进一步完成数据的填充.模拟器有效排除了现实生活中的各个干扰项,让实验数据得到有效收集,更加方便了学生对数据的分析和知识点的探索,真正体现了人机互动的优势.

3 创新形式——多屏交互解决真问题

智慧课堂中硬件设备的使用是非常关键的,教师可以打造多个交互形式,以此来提高课堂效率和学生学习过程中直观的感受.[2]

3.1 投屏交互——探究过程实时播送

教师利用无线投屏技术将平板中的内容实时投到希沃一体机上.

在探究环节,教师让小组代表将他们的探究动态过程实时投送,以达到学生实时分享探究阶段性成果的目的.在探究反馈环节,同样让学生代表投屏至一体机,学生在学生端操作,全体学生都能实时观看他的操作内容.

学生探究分为两个阶段,第一阶段,学生在小组内得到初步发现,当风筝线和地面夹角成90°时,风筝高度最高,为30米;当夹角成0°或180°时高度最低,为0米.从角的特征出发,学生了解到两类角的名称,即90°的角就是直角,180°的角就是平角.

第二阶段,学生通过投屏在一体机上反复动态演示,经过学生思考、探究,发现当夹角在0°~90°之间时,夹角越大,风筝飞得就越高这个规律,根据二年级的学习经验,他们很快知道了这一类角为锐角;当夹角在90°~180°之间时,夹角越大,风筝反而越低,这些角称为钝角.

通过学生终端与希沃一体机的实时交互,学生能够分阶段地发现风筝夹角和高度之间的动态关系,从而掌握角的知识.小屏利于组内观察、合作探究,大屏利于集体反馈,共同研讨.小屏与大屏的实时交互弥补了实物投影过程中实物装机的烦琐,它更加灵敏、便携,具有“指哪打哪”的特点,不仅具象化了学生的探究成果,更让学生的探究过程阶段清晰、结构分明.不仅如此,GGB软件控件操作能够帮助学生手脑并用,将探究过程中想要表达的内容通过控件表达出来同时投屏在电脑上,教师以及其他学生可以通过该学生的操作了解该学生对知识点的探究和掌握的情况,从而给予相应的评价,帮助学生改变表达的方式并获得表达后的成就感体验.

3.2 人机交互——模拟比赛促进认知

在认识了锐角和钝角后,教师需要让学生深度认识这两类角的特征及关系,于是将两台希沃一体机上都安装了风筝模拟器.

通过研究,学生发现同一风筝高度可能有两个不同的角与之对应,因此教师要求两名学生分别在模拟器上表示相同高度情况下不同的角(一个锐角、一个钝角),比赛哪个学生表示得更快.经过三轮比赛(25米、20米、15米),发现都是表示锐角的那一组同学获胜了.通过比赛,学生产生了认知需要,再通过分析,他们发现锐角所表示的度数都比钝角小,转过的角度越小,需要的时间相对就越短.

这个环节中,利用一体机的触控优势,以人机交互形式进行了一次比赛互动,学生能够在交互过程中巩固了边张开的大小也是角的大小的本质.人机交互帮助学生构建了一个具身认知环境,让学生在动手操作的过程中深化了对知识点的认知,同时还打开了学生的动态观察思维,从数据变化过程中发现规律、掌握规律.

3.3 双屏交互——静态难点动态解决

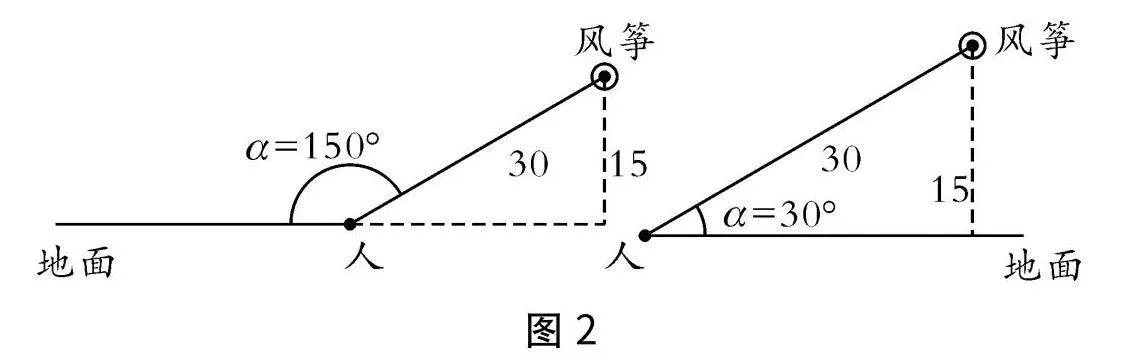

经历了人机交互环节,两个屏幕上均留下了学生的作品(如图2).

不难发现,学生的两幅作品之间存在着一定的联系.教师引导学生回顾课前提出的大任务,在此质疑要比“哪只风筝飞得高”是否只要比风筝线与地面的夹角就可以了.不少学生认为不是,因为同一个高度可以对应一个钝角,也可以对应一个锐角,但是钝角其实是比锐角大的.当学生产生认知冲突时,教师将学生的两幅作品利用多屏交互手段合并到了同一个屏幕上.学生发现两个角能够合并成一个平角.于是教师引出互补角的概念,同时告知学生,同一根风筝线与地面可能形成两个夹角(一个钝角、一个锐角或者两个直角).然后优化测量方法,提问“如果要比较哪只风筝飞得高,你更愿意去量哪类角”.学生根据之前量角的经验,自然会选择较好测量的锐角,也呼应“你知道吗”板块中“夹角越大、风筝越高”的“主张”.

在智慧教室硬件打造过程中,学校多数会采用双一体机模式,但是很多教师只利用了其中一台,或者将另外一台当做电子黑板或者实物投影仪使用,双屏环节的交互能帮助学生形成对比和多维度思考的能力,让两个作品从静态的观察变成动态的对比,更好地解决了学生的认知冲突,满足了他们的认知需求.[3]

3.4 云端交互——生成问题互助点评

学习完角的分类后,学生需要继续对各类角的画法进行学习,在画直角的过程中,教师充分利用了智慧课堂的作业提交系统,将学生的作品通过云端数据呈现,然后学生可以通过云端系统看到其他学生的作品,再通过比较后,他们会对优秀的作品打高分,给不规范的作品打低分,系统会根据其他学生的打分以及其他数据(热度、提交时间、评价有效分等)进行分数呈现.在云端数据收集的过程中,教师将高分的例子呈现,让帮它打分的同学评价为什么能给予高分;低分的例子也让同伴评价,以点明其需要改进的地方.

利用云端进行学生作品收集以及学生作品互评,能让学生更好地发现自己的不足,以更直观的形式帮助学生看到自己的最近发展区,形成同伴互助的良好氛围.

3.5 视频交互——程序知识拾遗反刍

画完特殊角(直角、平角)后,需要让学生画出任意角.学生发现利用三角尺并不能画出某个指定度数的角,如65°角,因此需要借助量角器画角.作为一个程序性知识,量角器的放置,内外圈的读取等成了学生的易错点,学生容易将65°角画成一个钝角(115°),教师可以利用云端交互的方式让学生互评发现,但是这并不能很好地还原学生错误的过程,课堂需要的是当堂的反刍.课堂上,教师可以利用手机拍摄功能,将学生的画角过程进行录制,指出他读取角度上的问题(从180°刻度读角,内外圈读反),再将这个视频投屏至一体机终端,让其他同学也对自己的画角操作细节有了清晰的反刍.

在这个过程中,教师看到课堂上学生的生成能够帮助学生更好地发现问题,但是如何去抓住这些生成就需要将手边的“硬件”和“软件”有机结合,手机拍摄视频并投屏分析既满足了操作简便的需要,也能够方便学生对各环节的细节进行加工分析,这一点是静态的图片呈像无法做到的.

4 课堂活动——希沃游戏巩固真知识

在巩固知识的过程中,教师可以选择希沃白板软件中的课堂活动小游戏,将多个知识点纳入其中.学生以男女分组的形式进行比赛,答对个数多者则为胜利者.

希沃课堂小程序能够利用轻松的氛围帮助学生对知识点进行巩固,由于是比赛的形式,能够有效带动学生学习的积极性和主动性,学生也能在亢奋的过程中催动具身认知,产生对陈述性知识学习的内驱力.

在整个课例中,可以发现智慧课堂环境提高了教师课堂教学的硬件上限,多媒体互动的运用也实时刺激着学生的感官,让他们手脑并用,互助成长.但快速的技术革新也让新时代教师面临着更多的挑战,如何将这些智慧硬件运用到位,不仅需要未来软件的升级迭代,也需要教师发挥匠心,将各个软硬件设施配合使用,让学生拥有真正的具身体验,从而帮助学生形成概念性理解.

参考文献

[1]李慧.大数据时代背景下的小学数学信息化教学思考[J].小学生(上旬刊),2023(12):94-96.

[2]张婧靓.应用信息化手段构建小学数学高效课堂[J].中小学电教(教学),2023(9):52-54.

[3]季利利.基于信息化教学构建小学数学灵动课堂的方法研究[J].天天爱科学(教学研究),2023(9):22-24.