探究中发展量感 思考中提升素养

摘 要:量感是数学核心素质之一.在小学数学教学中,学生可在量感的建构、形成与发展的过程中提升数学素养.文章以“认识面积”为例,阐述帮助学生建立量感的意义,帮助学生在观察、认识、感知、操作、思考、比较、推想等学习活动中提升其数学学习能力,多视角提升其数学核心素养.

关键词:小学数学;量感;数学素养;提升

中图分类号:G622 文献标识码:A 文章编号:1008-0333(2024)32-0055-04

收稿日期:2024-08-15

作者简介:王梦青 (1983.11—),女,江苏省苏州人,本科,中小学高级教师,从事小学数学教学研究.

基金项目:江苏省教育科学“十四五”规划课题“‘双减’背景下小学生数学学习力提升的实践研究”(课题编号:D/2021/02/721);江苏省中小学教学研究第十五期课题“幼小衔接视角下一年级数学教学现状及策略研究”(课题编号:2023JY15-GL-L63).

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)首次将量感纳入小学数学核心素养[1].在小学数学教学中,发展学生量感,提升学生数学学习能力是教师值得思考的问题.笔者以“认识面积”为例,在数学探究中发展学生量感,在思考中提升学生的数学核心素养,供读者参考.

1 课程标准及教材解读

《课程标准》指出,量感主要是指对事物可测量属性及大小关系的直观感知.主要表现为:知道度量的意义,能够理解统一单位的必要性;会针对真实情景选择合适的度量单位进行度量,得到合理的度量结果.同时也指出,空间观念主要是指对空间图形的形状、大小、位置关系的认识,有助于理解现实生活中空间物体的形态和结构,形成空间想象力.主要表现在:认识面积的属性,应用面积的概念进一步体会图形的形状不同但面积相同的本质.

对比不同版本教材,不难发现,苏教版、人教版、北师大版都将“认识面积”安排在小学三年级下册.对于“什么是面积”这一概念,苏教版、人教版教材是描述性定义,北师大版教材是概念性定义.对面积的探究过程,这三个版本教材都采用“直接比较面积(重叠法)——间接比较面积(以小量大)”的思路.不同的是,苏教版和人教版教材注重方法优化,为统一单位奠定基础,北师大版教材没有方法优化.

“认识面积”作为整个单元乃至小学阶段图形面积的起始课,其作用不言而喻.课题组通过对学校三年级12个班级500名学生进行检测发现,92%的学生对面积概念陌生,已学过的周长概念对学生认识面积具有负迁移作用.很多学生理解为面大周长大、面小周长小,混淆周长和面积的概念.

通过研读《课程标准》、对比教材、调查学情,根据UbD逆向设计的三个阶段“确定预期结果→确定合适的评估证据→设计学习体验和教学”,笔者将本节课的预期结果聚焦为着力发展学生的“量感”、“空间观念”方面的核心素养.主要体现为找准学生起点,在操作中建立表象,充分经历“面有大有小”的感知活动,结合具象图形形成对面积的真实感知.合理运用学生已经具备的长度测量的经验,正迁移到面积度量中,实现从一维度量过渡到二维度量,感知面积度量单位统一的必要性,形成量感.

2 教学实践

2.1 谈话导入,激发思考

课件出示:量源于量.

师:这几个字认识吗?谁来读一读?

生1:量liánɡ源于量liánɡ.

生2:量liànɡ源于量liánɡ.

生3:量liánɡ源于量liànɡ.

师:到底怎么读呢?是什么意思呢?相信通过这节课的学习,同学们都能找到答案.

设计意图:“量感”是学生学习数学的重要核心素养之一,教师从“度量”的视角,借助华罗庚“量起源于量”这句话的认读问题,引发学生的认知冲突.

2.2 创设情境,丰富认识

2.2.1 初步感知“面”

师:(播放视频)小朋友们正在教室里大扫除.瞧,这三位小朋友在干什么呀?

生:擦黑板.

师:谁能被评为“劳动小能手”呢?

生:3号.

师:为什么不选1号和2号同学呢?

生:1号小朋友擦了黑板的边框,2号小朋友擦了黑板的一部分,而3号小朋友擦了整个黑板.

师:3号擦了整个黑板的“面”,是劳动小能手.

师:再看看其他小朋友擦了哪些物体的“面”?

生:课桌“面”、讲台“面”……

2.2.2 找物体的“面”

师:找一找在你的身边还有哪些“面”呢?

生:数学书的封面、黑板的面、课桌的面……

师:日常生活中经常见到许多不同的“面”.

2.2.3 摸物体的“面”

师:刚才在找“面”的时候,这位同学找的是数学书的封面,请你摸一摸,他摸的是书的封面吗?

生:不是.

师:说说你的理由.

生:他和1号小朋友一样,只摸了一部分.

师:听明白了吗?请你再摸一次.

学生操作展示.

师:现在他摸的是数学书的封面吗?

生:是的.

师:拿起你们的数学书,我们一起来摸一摸.摸的时候,要用你们的手掌摸完数学书封面的全部.

师:用同样的方法再摸一摸课桌的面.

设计意图:设计“擦黑板”评比活动,学生在真实情景中初步感知物体的“面”,接着在“找面”“摸面”活动中,丰富学生对“面”的直观认识.这不仅使抽象的数学概念具有丰富的现实背景,而且学生在直观感知的基础上,初步建立了“面”的表象.

2.3 合作探究,内化理解

2.3.1 “面”有大有小

师:刚才我们摸了数学书的封面,也摸了课桌的面,比较一下你们摸的过程,你有什么发现?

生1:摸课桌面的时间要长一些.

生2:课桌的面大,数学书的封面小.

师:有比课桌的面更大的“面”吗?有比数学书封面更小的“面”吗?

生:黑板的“面”比课桌的“面”大.

生:橡皮的“面”比课桌的“面”小.

师:是呀,“面”有大有小,“面”的大小就叫作面积.今天我们就来认识面积,板书课题:认识面积.

2.3.2 认识面积

师:刚刚我们摸了数学书的封面,它的大小就是数学书封面的面积.

师:那什么是桌面的面积呢,谁能说一说?

生:桌面的大小就是桌面的面积.

师:这样的物体还有很多.这些物体的面隐藏着我们熟悉的图形,如长方形、正方形、三角形、圆.谁来说说什么是长方形的面积?

生:长方形的大小就叫做长方形的面积.

师:三角形?圆呢?

小结:平面图形的大小就是它们的面积.

2.3.3 比较面积大小

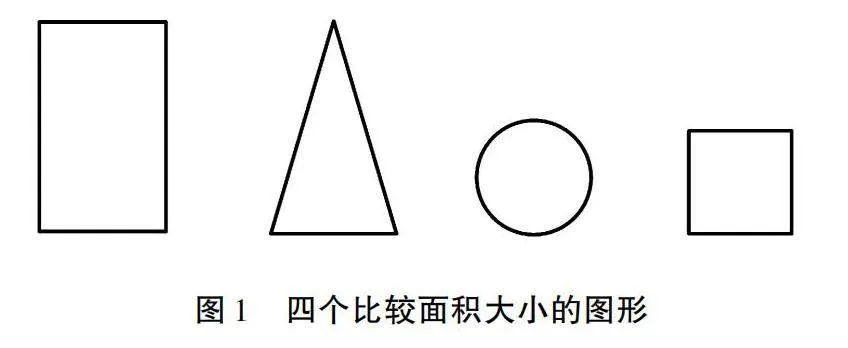

师:如图1,这4个图形站在一排,互相不服气,每个图形都觉得自己的面积最大.你们觉得呢?

(1)观察法

生:可以看出,长方形面积最大,圆的面积最小.

师:你真会观察,面积相差比较大时,只要看一看.板书:观察法.

(2)重叠法

生:三角形的面积比长方形的面积小.把他们移一移,就能比出来.

师:请你上来比一比.

学生动手操作,移动三角形.

师:谢谢你,又为我们提供了一种比较面积大小的好方法.把两个图形重叠在一起也可以比较其面积的大小.板书:重叠法.

设计意图:学习认识面积的初始阶段发展学生的量感,主要方式是让学生直观感知面积大小.

(3)测量法

师:这2个图形呢?谁大?现在你还能很快比较出它们的大小吗?

生:观察,不能确定.可以重叠.学生上来演示.

师:现在可以比较了吗?

生:把这两个图形多出的部分,剪下来,再重叠在一起,然后进行比较.

师:这样比,能确定谁的面积大吗?

生:可以.

师:在不破坏图形的基础上,也就是不折、不剪,该怎么办呢?如果能选择一个工具,你会选什么?

生:用尺子量.

师:谢谢你给大家提供了一个思路——测量.同学们在二年级测量线段长短的时候也遇到了类似的问题,是如何解决的呢?一起看一看.(播放视频)这种方法就是以小量大.板书:以小量大.

师:量线段长度时,我们可以用较短的线段去量较长线段,那么量面积时,我们该怎么做呢?

生1:用小的面来量.

生2:用橡皮一个一个地摆.学生边说边演示.

师:老师准备了一些小图形,用来测量面积.

活动要求:①选一选:选择合适的材料;②数一数:各摆了多少个小图形?③比一比:几号长方形面积大,为什么?学生小组探究.

(4)优化比较

学生交流摆法:第2组一名代表汇报:1号图形有24个小长方形这么大,2号图形有22个小长方形这么大,所以1号图形面积大.

其他小组一名代表汇报:1号图形有15个小正方形这么大,2号图形有14个小正方形这么大,所以1号图形面积大.

师:现在能一眼看出谁的面积大吗?

生:可以,很清楚.

师:当用一个具体的数量来表示面积时,我们就可以直接比出它们的大小.板书:具体数量.

设计意图:联系学生实践活动丰富量感,面积大小比较具有较强的现实意义和生活性,在运用中学习发展面积概念是培养学生量感的最佳方法.

师:怎么没人选择用三角形和圆来测量呢?

生:有缝隙,铺不满.

师:(课件出示)莉莉这样摆,数出1号图形有15个小正方形这么大,2号图形有22个小长方形这么大,所以2号图形的面积大.你们同意吗?

生:不同意,不是用同样的图形摆,不能比较.

师:看来测量图形面积时,需要选择相同的测量工具,也就是要统一标准.板书:统一标准.

师:用小长方形和小正方形测量,哪个更合适?

生:正方形更合适.用小长方形摆时要先想一想,是横着放还是竖着放,正方形不用想.

师:小朋友们真了不起!刚刚我们用同样大小的小正方形统一了标准,不仅比较出了两个长方形的大小,还测量出了这两个长方形到底有多大.

设计意图:重视学生量感实际意义的建构,有利于学生感到数学与生活的密切联系.数学活动经验是在“动手做”的过程中逐步积累的.教师设计“看一看、移一移、量一量、比一比”等一系列的动手操作活动,帮助学生理解和建立“面积”的概念,促使学生对“面积”的理解由浅显走向深入.

2.4 拓展应用,发展思维

2.4.1 面积守恒

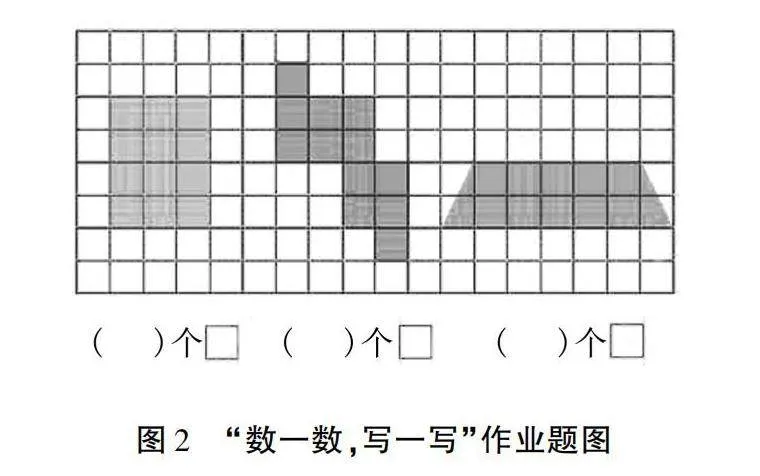

师:如果我们把许多相同的小正方形像这样排一排,就变成了熟悉的方格图,这样测量起来是不是更快了?拿出作业纸,数一数,写一写,如图2.

学生独立完成后汇报结果,都是12.

师:梯形的面积数起来有点难,你是怎么数的?

生:移动,拼起来是2个方格.

师:形状变了,对面积有影响吗?

生:都包含12个小正方形,一样大.

师:这样的图形还可以设计出很多种.请你设计一个与三个图形面积相等,形状不同的图案.

2.4.2 统一计量单位

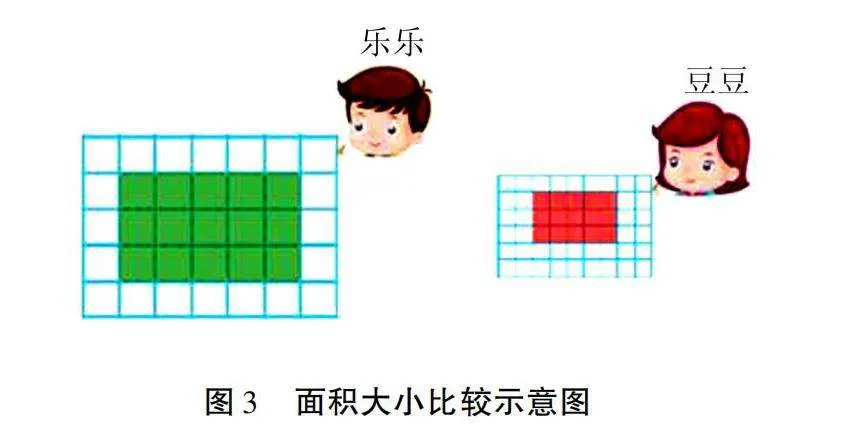

师:乐乐和豆豆各画了一个长方形,都有15个方格,他们画的图形面积一样大吗?

生1:一样大.

生2:不好比较.

师:说说你们的理由.

生1:都有15个,所以一样大.

生2:不知道格子大小,不好比较.

师:课件出示,如图3所示,验证猜想.

设计意图:学生由直观比较面积大小,发展到间接比较,在这一认识过程中量感得到发展.

2.5 回顾提升,感悟本质

2.5.1 呼应总结

师:小朋友,本节课我们先从生活中发现了数学中的面,紧接着认识了面积这个量liànɡ,通过观察、重叠,我们发现面积有大有小,不能观察和重叠时,我们还想到了测量liánɡ法,以小量大.

师:现在知道这句话怎么读了吧?

生:量liànɡ源于量liánɡ.

2.5.2 度量的一致性

师:今天,我们通过研究发现,测量一个长方形的面积有多大,可以用小正方形作为面积单位,一个一个地累加最后得到面积.

师:今后,我们还会研究测量一个长方体的体积有多大?你们知道可以用什么方法测量吗?

生:体积单位.

师:是的,可以用这样的小正方体作为体积单位,一个一个地累加最后得到体积.

设计意图:小学生的量感主要反映在他们对数量、度量、单位等概念的整体感知和建构,是数学素养的重要因素.课堂的结尾再现课前“量源于量”的认真问题,首尾呼应,相得益彰.

3 课后反思

小学生量感的形成与发展可分阶段推进.面积的学习,首先是对面积的感知,从不同的角度认识面积,比较面积的大小;其次是选择合适的面积单位对现实生活中某些物体表面的面积大小进行判断.而认识面积作为学习面积的初始阶段,本课十分重视借助于学生熟知的实物进行系列认知活动,在活动中促进学生量感素养得以很好地提升.

4 结束语

小学数学核心素养内涵丰富,量感的形成与发展只是其中之一.在小学数学教学中,强化量感意识的培养,有利于培养学生的数学学习能力和问题解决能力,促使学生全面发展.

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[责任编辑:李 璟]