“后任务型教学时代”的英语课堂改革

【摘 要】以“任务型教学法”为代表的外国语言教学理论,在我国经历了兴起、高潮、淡化的过程,最终在课程标准中不再提及。英语课堂应该打破教学法的桎梏,适度借鉴任务型教学,广泛汲取各教学流派精华,努力打造中国特色外语课堂,真正走出一条具有中国特色的基础外语教育课堂改革之路。

【关键词】任务型教学法 后方法时代 英语课堂改革

【中图分类号】G623.31" " 【文献标识码】A" 【文章编号】1002-3275(2024)10-31-04

一、任务型教学在课程标准中表述的演变

任务型教学以任务为核心单位计划和组织语言教学,以建构主义理论为基础,是交际语言教学的逻辑发展。所谓用语言解决问题,就是任务型教学的相似说法。[1]

任务型教学在我国中学课程标准中的表述,大致经历了以下三个阶段。

第一阶段:积极推行。2001年版《全日制义务教育·普通高级中学英语课程标准(实验稿)》强调“课程从学生的学习兴趣、生活经验和认知水平出发,倡导体验、实践、参与、合作与交流的学习方式和任务型的教学途径,发展学生的综合语言运用能力,使语言学习的过程成为学生形成积极情感态度、主动思维和大胆实践、提高跨文化意识和自主学习能力的过程”。2003年版的《普通高中英语课程标准(实验稿)》中提出:“在教学中应增加开放性的任务型活动和探究性的学习内容,使学生有机会表达自己的看法与观点。”在这两个官方文件中,任务型教学被作为一种教学法或者教学模式固定下来进行推广。

第二阶段:谨慎倡导。《义务教育英语课程标准(2011年版)》修正了2001年的表述,提出“教师要通过创设接近实际生活的各种语境,采用循序渐进的语言实践活动,以及各种强调过程与结果并重的教学途径和方法,如任务型语言教学途径等,培养学生用英语做事情的能力”。这里使用了“任务型语言教学途径”的表述,而不是任务型教学法,并且以举例的形式把任务型语言教学途径作为一个可能的选项。

第三阶段:删除表述。《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》和《义务教育英语课程标准(2022年版)》(本文合称课程标准),倡导在教学中“践行学思结合、用创为本的英语学习活动观”,关于任务型教学的表述不再存在。

二、任务型教学表述演变的深层反思

任务型教学有关表述在课程标准中的演变,一定程度上反映了专家组以及我国基础外语教育改革设计者从倡导“教学法”到重视“教法和学法”的演变,是一种理性的回归,也是教学的本质要求。

(一)反映了从“注重方法”到“倡导理念”的教育哲学

课程标准指出外语课程的本质是“工具性和人文性的统一”。在立德树人的总目标和核心素养的框架下,只要有利于培养核心素养、提高语言能力的教学方法,都可以提倡,也都可以进行尝试。“教学法”和“教学流派”不应成为英语课堂必须佩戴的“桂冠”,更不应该成为教学设计的桎梏。

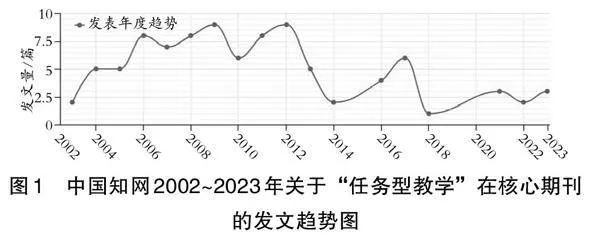

在中国知网以“任务型教学”为关键词进行检索,时间跨度为2002~2023年。在上述限定条件下,关于“任务型教学”在核心期刊的发文趋势见图1。可以看出,学界围绕任务型教学的研究在2006年左右兴起一个小高潮,并在2009年达到高峰,2012年后任务型教学相关研究呈下降趋势,2017年版高中英语课程标准出台后,有关任务型教学的研究进入了相对理性的低潮期。我国基础教育外语课程改革在课程标准出台后进入了“后任务型教学”的时代。

(二)反映了从“拿来主义”到“立足现实”的学术思路

我国外语教学起步较晚,语言教学理论受到国外的影响较大,翻译法、直接法、听说法、交际法等多种教学方法都是从国外引进的,任务型教学也不例外。任务型教学实践的倡导者、英籍印度语言学家珀拉胡认为,学习者只有将注意力集中在任务的完成上,而不是正在使用的语言上,学习才能更加有效。他第一次系统地把任务作为课堂教学的重要构成要素,并将其运用于第二语言教学实践之中,形成了任务型教学的雏形。[2]

然而,和其他众多的外来教学法相似,任务型教学法的产生与发展有其特殊的土壤,与我国英语语言学习环境、师资水平、学生基础等紧密相关。任务型教学的提出主要是基于第一语言或者第二语言学习环境,而不是外语学习环境。不仅学生可能不具备用英语完成任务的功底,而且很多教师也可能缺乏任务型教学的能力。由于缺少理想的语言环境,倘若既要真实完成任务,又想兼顾语言的意义和形式,则会左右为难。

一方面,正是因为诸多“水土不服”,任务型教学才逐渐淡出课程标准。另一方面,这也反映了外语学界倡导“实事求是”的良好风尚。经过一段时间的实践后,教育界开始理性面对外来教育理论,努力立足本土、面向实际、适当取舍,朝着具有中国特色的基础外语教育改革之路迈出了重要一步。

(三)反映了“尊重教师”和“鼓励实践”的管理思路

教育教学理论的优劣,教师最有发言权。他们处在实践的第一线,总是努力让理论生根,让教学法接地气,从而提高教学效果。然而,作为一个扎根于二语环境的语言教学理论,任务型教学确实给广大中学教师带来了诸多困惑。加之学界对任务型教学法、任务型教学途径、基于任务的教学模式、任务等根本性问题就存在争议,使得许多一线教师无所适从,中学英语课堂出现了很多对该教学法或者教学理念窄化甚至异化的理解。例如有的教师简单地认为,课堂教学中的每一个环节,如听、说、读、写,这些教学任务就是任务型教学法中的任务。有的教师甚至认为,在教学练习和测试中完成一定的任务,也是任务型教学。由于任务型教学重视任务的达成而不是语言掌握水平的提高,久而久之,中学英语课堂对任务型教学法产生了排斥,认为其不符合我国国情,不能帮助学生学好英语。

课程标准删除有关任务型教学的程式化表述,有助于教师跳出理论的束缚,解放思想,探索适合学生实际的教学途径,务实开展教育改革实践。一窝蜂的人云亦云少了,一线教师的教学实践具有了更大的权威性,他们从外来理论被动的学习者和跟风者,变成了课堂的自主者和实践者。在课程标准的指引下,他们紧紧围绕主题、语篇、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略六要素,有机整合课程内容,务实设计英语学习活动,循序渐进地发展学生的语言技能,有目的地培养学生的学习策略,生成核心素养。

三、“后任务型教学时代”英语课堂的落脚点

任务型教学在基础教育阶段“灵丹妙药”式的神话已经破灭,我国基础外语教育界的“后方法时代”和“后任务型教学时代”已经到来。随着课程标准的颁布,新一轮英语课程的课堂教学呼唤在理性的基础上扎根中国土壤进行外语教学改革。那么,中学英语课堂改革的落脚点究竟在哪里呢?

(一)适度借鉴任务型教学:淡化模式,强化活动

任务型教学在引入初期,的确起到了积极的作用,其中最典型的是在任务的驱动下,课堂教学产生了积极的变化——“从关注教材转变为关注学生,从以教师为中心转变为以学生为中心,从注重语言本身(结构、功能、系统)转移到注重语言习得与运用的人(认知、习得过程)的变革趋势”[3],这与课程标准所倡导的理念完全一致。一时间,课堂设计活了,满堂灌的讲解少了,课堂活动多了,教学方法也新了,学生的学习积极性空前高涨。

国内围绕任务型教学进行了二十多年的理论和实践探索,为我国英语课堂改革提供了一些值得借鉴的思路。在我们试图打破任务型教学法或者任务型教学模式桎梏的同时,其所倡导的高质量开展学习活动的教学理念不应摒弃,而应强化。课程标准指出,英语学习活动是英语课堂教学的基本组织形式,是落实课程目标的主要途径。“任务”是更加具体、更加真实、更具有挑战性的学习活动。所以,借鉴任务型教学相关理念,教师要更加关注学习活动的情境性、层次性和实效性。

首先,要关注活动的情境性。著名学者程晓堂认为,“语言学习最有效的途径是在真实的语境下进行真实的交际”。在课堂教学中,教师要努力创造具有真实交际性的任务,帮助学生在实践中运用语言,实现语言能力的提升。

其次,要关注活动的层次性。教学活动要关注学生的个体差异,确保学生在活动中受益。在设计教学活动时,要注意从学习理解、应用实践到迁移创新逐层推进,环环相扣,最终达到语言和思维质的提升。

最后,要关注活动的实效性。学习活动要指向学生的核心素养,要有学生深度的思考,让学生在活动中不仅学习语言,感受文化,而且丰富情感体验,养成解决问题的意识,提高逻辑思维、批判性思维和创新思维能力,最终全面提高素养。

(二)广泛汲取各流派精华:教无定法,亦要懂法

中华人民共和国成立以来,没有任何一种外来语言教学流派或者教学法完全适合我国的国情,也没有任何一种外来的语言教学模式在我国的英语教学中占据绝对主导地位。我们要对“教学有法,教无定法”有全面的理解——一方面,它强调教学要具备灵活性,不应生搬硬套;另一方面,教学虽然要打破模式化的限制,但是选择和运用合理的教学法能够成为教学效率提高的关键。外语教学发展至今,产生了语法翻译法、直接法、听说法、交际法、认知法、词汇法诸多教学法,每一种都有其优势和缺陷,片面强调一种教学法或者教学模式而否定另一种教学法或者教学模式是不可取的。例如语法翻译法虽然能显著提高学生读、写、译的能力,但是忽视了听说能力的培养;直接法虽然有利于师生沉浸式使用目的语,但是学习者的理解可能不够深入;听说法固然可以很好地提高学生的听说能力,但是对阅读能力的发展作用有限;等等。

在基础教育阶段,有很多教师重视实践,忽视理论的学习,也导致无视教法,让学生陷入死记硬背、机械刷题的僵化模式,最终限制学生的成长。方法必须有,但这里的方法不是教条、定义、公式、戒律,不可能放之四海而皆准。[4]如今的外语教学,更应该处在一个多流派影响、多方法并存的阶段,需要进行多流派兼容、多方法并包、多模式创新。在核心素养为导向的英语学习活动观的指引下,单一的课堂教学模式一统的局面一去不复返了,课堂教学表现为多流派、多模式并存。也可以这样认为:课堂教学需要模式,不要模式化;需要类模式,不要统一的模式;需要丰富多样的模式,不要单一的模式。[5]因此,广大教师不能本着“反教学法”“反流派”和“反模式”的心态开展教学,而要本着谦虚的态度,主动、自觉学习各种语言教学理论,大胆实践,博采众长,取其精华,为我所用。

(三)努力打造中国特色外语课堂:立足本土,尝试创新

改革开放以来,我国引进了诸多外语教学理论,但是由于其具有很强的文化情境性,单纯依靠外来理论来解决本国问题,肯定不是最佳途径,也难以走出自己的道路,发出自己的声音。

进入“后方法”时代,不代表我们不再思考外语教学方法的创新。在课程标准的指导下,广大教师应结合英语学科的特性、学习者的认知水平和心理特点、教材的教学目标和教学内容、教师自身的特点,以育人为目标,以主题为引领,以语篇为依托,以文化为媒介,以思维为载体,倡导英语学习活动观,推进教、学、评一体化,构建英语学科素养体系。

同时,我国理论界并没有停止基于我国特色的外语教学方法的探索,尤其是文秋芳教授及其团队,他们既做研究者,又做实践者,其“产出导向法”已经从高等学校推广到了优质高中并进一步向各个学段延伸。相信在这些成功案例的激励下,更多的一线外语教师也能够立足本土,大胆借鉴,科学创新,创设出有自己特色、效果显著、影响深远的英语教学法。

四、结束语

任务型教学在我国的演变说明我国的英语教学要牢牢抓住外语教学的特点,在借鉴任何教学法和教学理论的时候,要认识其本质,而不能仅仅在形式上盲目模仿,因为一旦陷入方法话语的窠臼,我们对新的教学方法的探索也就无休止了。

习近平总书记强调,“坚持社会主义办学方向,立足基本国情,遵循教育规律,坚持改革创新”。基础外语教育课堂改革已经走过二十年历程,取得了很多成就,也遇到了不少困难。在“后任务型教学时代”和“后方法时代”,我们要在“比较、对照、批判、吸收、升华的基础上充分借鉴其他国家的教育理论和方法,为我所用”[6],在认识教法的基础上摆脱方法概念的束缚,立足课堂,认真实践,加深对英语教育本质的理解,践行核心素养为导向的英语学习活动观,努力让英语课堂焕发出新的活力。

【参考文献】

[1]方文礼.外语任务型教学法纵横谈[J].外语与外语教学,2003(9):17.

[2]李广凤.任务型教学的形成、引进、探索和趋势[J].课程·教材·教法,2015,35(9):109.

[3]丰玉芳,唐晓岩.任务型语言教学法在英语教学中的运用[J].外语与外语教学,2004(6):37.

[4]文秋芳.“产出导向法”的中国特色[J].现代外语,2017,40(3):349.

[5]吕洪波,郑金洲.中小学课堂教学变革的基本认识[J].教育研究,2012(4):90.

[6]秘金雷,贺才乐.习近平关于教育重要论述的四个维度[J].湖南社会科学,2022(4):139.

赵慧 / 江苏苏州高新区第一中学,高级教师,从事中学英语教学(苏州 215011)