多维聚力:跨学科视域下语文综合性学习优化探索

[摘 要]综合性学习,提倡学生走入真实情境,解决真实问题。但是,目前语文综合性学习的教学还存在内容缺整合、探究少支架、评价欠多元等问题。因此,教师应以跨学科视角,整合、确定学习内容;运用支架关联融通,引导学生进行探究;动态多元反思等形式,评价学生的成果。这样多维聚力,优化教学,能有效提高学生语文综合素养。

[关键词]跨学科学习;综合性学习;中华传统节日

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)22-0077-04

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)强调,语文课程要“注重课程内容与生活、与其他学科的联系,注重听说读写的整合,促进知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的整体发展”。但目前的小学语文综合性学习中,部分教师未能整合学科知识,探究支架的搭建缺乏针对性,多维度、多元化评价实施不足,导致综合实践活动缺乏深度,学生的学习浮于表面,学习热情受到抑制。下面,笔者以三年级下册第三单元综合性学习“中华传统节日”为例,探索跨学科视域下语文综合性学习的优化策略。

一、内容:立足语文学科,多学科整合开放

跨学科视域下,语文综合性学习以语文学科为基础,结合学生需求与实际情况,融入其他学科元素,注重与现实生活的紧密联系,通过多维度的整合,构建开放且富有活力的学习内容体系,实现知识的跨界融合。

(一)立足综合性学习主题,梳理教材,多学科融合

跨学科学习强调综合考量,即以教材为基础,结合学习主题,参照人文主题与整体编排,遵循语文新课标理念,自下而上确定核心内容。

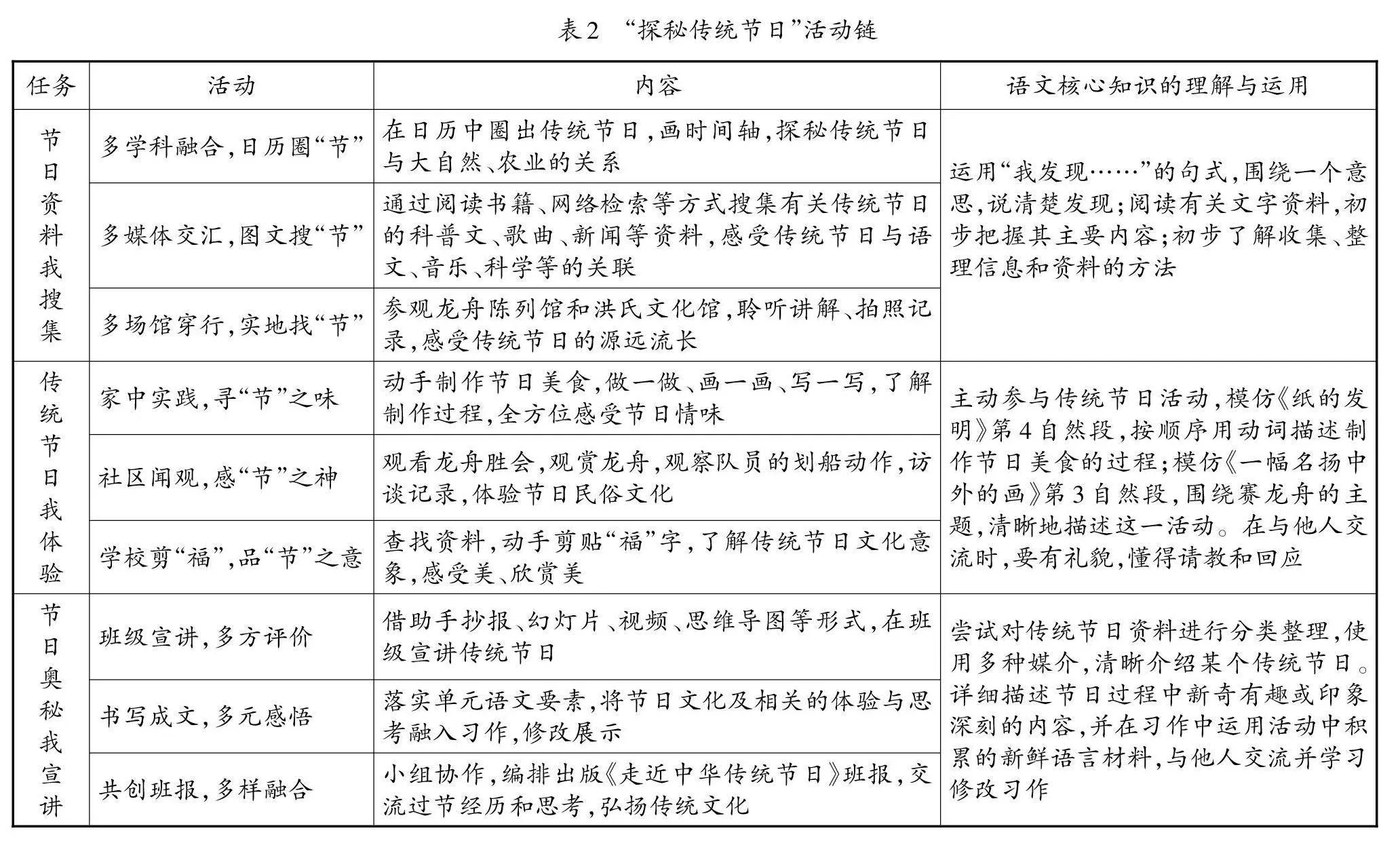

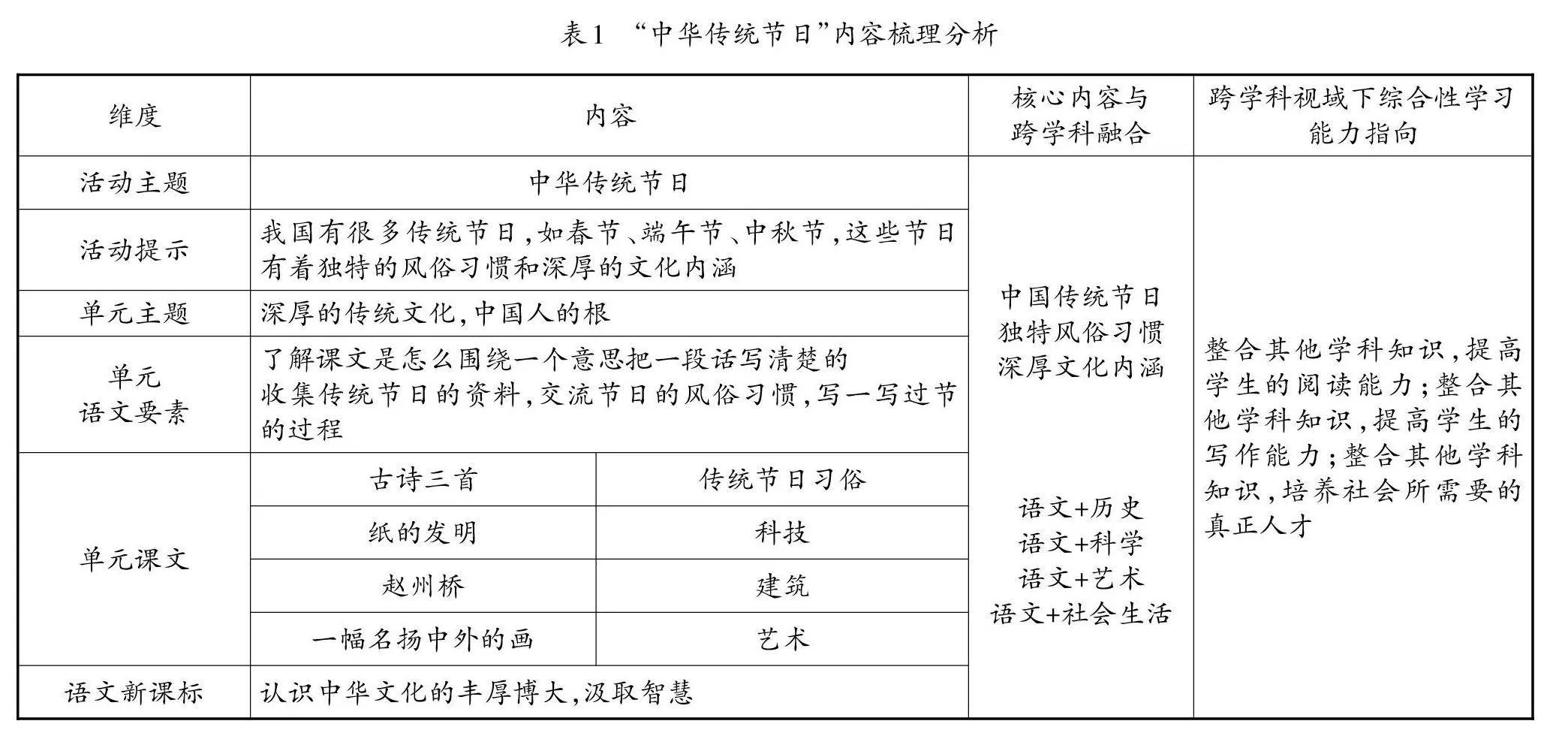

鉴于此,本次综合性学习应深入探究传统节日与生活、其他学科的紧密联系,并全面贯彻和落实单元语文要素,以促进学生核心素养全面发展,具体内容见表1。

(二)链接多学科知识要素,调研学情,多角度解读

学生是学习的主体,故教学应围绕其需求和兴趣进行。笔者就三年级学生对传统节日的了解情境开展问卷调查,发现学生的了解仅停留在表面,缺乏对传统节日的深入体验;同时,缺乏资料收集整理能力,难以有效展示探究成果。由此,笔者确定本次综合性学习的内容是整合多学科知识,了解传统节日特点,通过跨媒介阅读和资料整理,增强节日体验;学习用图文、音视频等形式展示成果,创意表达对传统节日的认识和情感。

(三)筛选利用多学科资源,跨越时空,多场域体验

生活中的重要学习主题、丰富的文化活动,以及学校、社会的焦点问题,均为综合性学习的宝贵资源。教师应筛选资源,引导学生拓展时空,开展跨领域学习。“中华传统节日”与日常生活联系密切,资源丰富。如课堂上,阅读有关诗词、文章,欣赏音乐、美术作品,学习剪窗花、剪福字;家庭中,学习制作节日美食,讲述节日故事;社区里,参观龙舟陈列馆和洪氏宗祠,观看龙舟胜会和十八般武艺表演等。这样家庭、学校、社会协同,线上线下结合,能够实现多场域体验和融合探究。

二、探究:立足真实情境,多支架关联融通

跨学科视域下的综合性学习,教师要创设真实情境,制订具有全景视野的主题目标,精心设计活动链,搭建多种支架,帮助学生开展探究。

(一)主题确定

只有主题确定后,才能开展跨学科学习。学生对各学科知识的学习、对真实问题的探究等,都围绕主题展开。教师要联系社会热点和学生兴趣,迭代升级,为学生提供具有全景视野的主题,以激发学生的探究热情。如,针对学生提出的“为什么要过传统节日?”这一问题,笔者确定“探秘传统节日”主题,引导学生联结多学科知识,观照真实世界,通过可感知、可接触、可操作的活动,在行动和反思中逐渐突破思维限制,达成学习目标。

(二)任务设计

语文综合性学习中,要想探究有实效,就要设计富有挑战性的活动链,引领学生在多维活动中整体、深入理解并运用语文核心知识。如,在“探秘传统节日”这一主题下,学生被赋予“探秘人”的角色,通过连接知识世界和生活世界的活动链,开启探索传统节日奥秘之旅(见表2),激发了语言实践的积极性,构建了对传统节日的整体认识。

(三)支架搭建

探究过程中,教师应搭建前后衔接、彼此关联的支架,使学生进行知识储备和心理准备,促主动参与实践活动。在本次综合性学习中,笔者重点搭建以下支架。

1.任务支架,给予探究任务框架步骤

对三年级学生来说,独立发掘传统节日内涵有一定难度。因此,教师要抓住学生“为什么要过传统节日?”的疑问,提供任务支架:成立异质学习小组—设计分工合作表,制订评价量表—分工收集资料—学习制作节日美食—参观节日场馆—组内介绍节日、交流习作。这些任务,意识层面,回归生活调研,与道德与法治学科中的“家庭”“社区”等主题相关;工具层面,其中的资料收集、美食制作等,关联数学、科学、劳动等学科,促使学生在清晰的步骤指引下进行有序探究。

2.资源支架,拓展文化形态探究路径

探究学习需要资源支持,包括媒介技术收集资料、校内实践工具材料、校外参观设备场所等。为拓展学生收集资料的方法和路径,使学生体验传统节日的多元文化,笔者在完成《古诗三首》的教学后,为学生提供以下学习资源:①春节、清明节、重阳节等的科普短文,引导学生挖掘与传统节日有关的科学知识;②播放歌曲《拜新年》和《欢度重阳》,让学生吟诵歌词,感受传统节日习俗魅力;③教授学生使用搜索引擎查找节日的方法,演示下载、保存、截图等操作;④推荐传统节日相关书籍,提供更多查找资料的途径。

3.程序支架,助力语言探究深度应用

教师应构建有效程序框架,助力学生灵活应用知识。宣讲前,笔者紧扣单元语文要素“围绕一个意思把一段话说清楚”,提供表达框架。第一步,确定一个意思,说真实经历和感受。第二步,组织简短语言进行表达,要求:开头有吸引力,说出主要意思;中间说理由,支持主要意思;结尾呼应开头,令听众难忘。第三步,宣讲时,与听众进行眼神交流。第四步,宣讲完后,进行反思:是否围绕一个意思讲、哪里需要改进等。这样,使宣讲过程、内容以及与听众的互动更具体、感染力更强,推动学习深入发展。

三、评价:立足活动过程,动态多元反思

新课程理念强调,综合性学习成果的评价,应全面客观、多元互动,关注成果呈现的多样性和学生解决问题的方法与思路。

(一)全域视角,形成评估量规

跨学科视域下,教师需完善评价体系,构建多维评价量表,结合终结性与表现性评价,全面评估学生的实践表现。

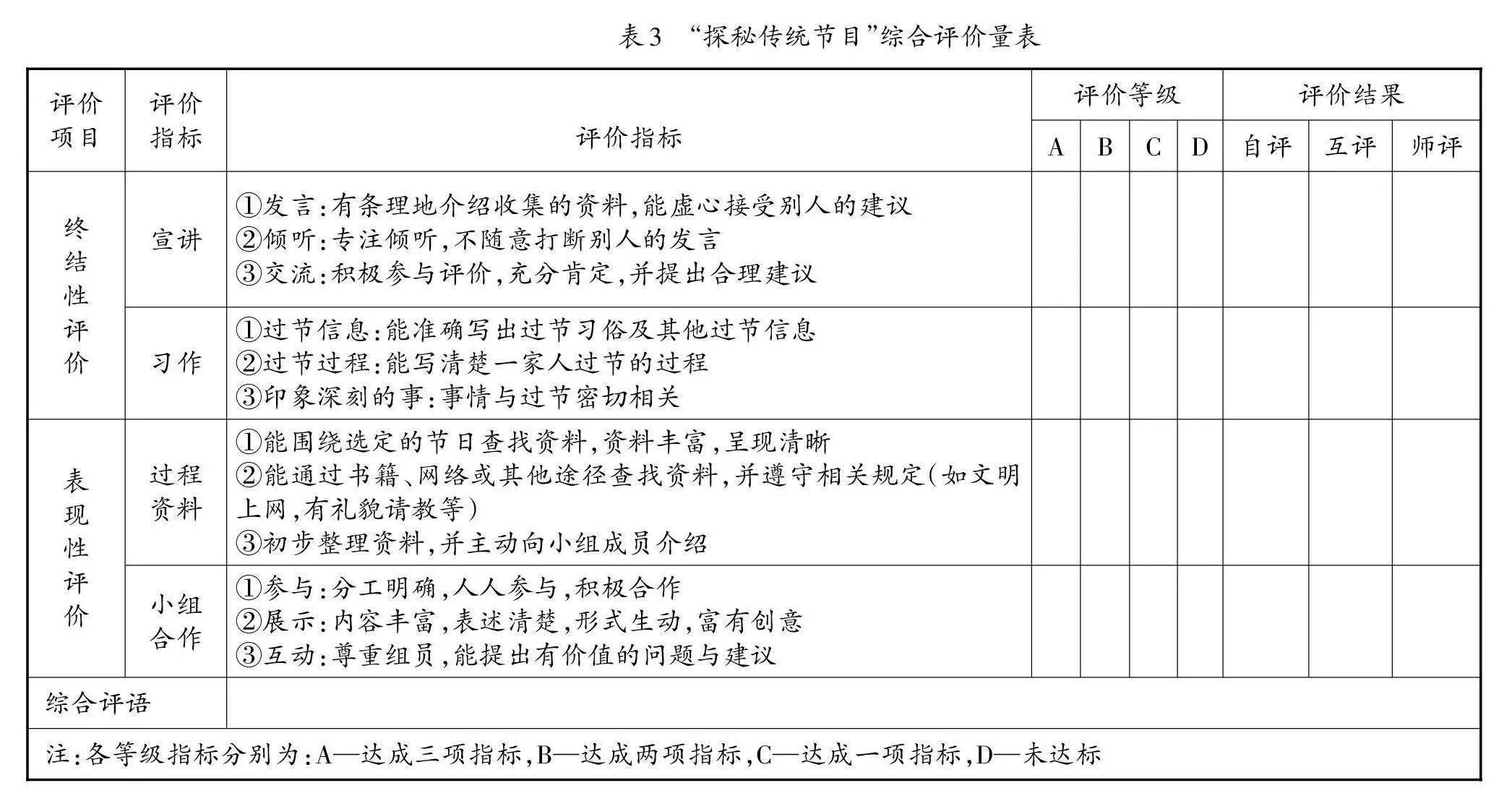

在“探秘传统节日”活动中,学生从资料收集、表达交流、小组合作三个维度出发,制订具体的评价标准,设计小组评价量表,开展自评互评,评估资料收集途径、记录方式以及展示方式;反思是否乐于分享、介绍时是否大方有条理、能否认真倾听并及时请教;评价参加活动是否积极、是否按时主动完成学习任务,以及能否听取组员建议。此外,教师还制订了综合评价量表(见表3),从“宣讲”“习作”“过程资料”“小组合作”四维度全面评价学生的探究情况,更全面地了解学生的学习状况,为其进一步发展提供有力支持。

(二)即时多样,形成互学互赏

跨学科视域下,综合性学习活动与评价相互融合,构成不可分割的整体。活动中,参与者需即时评价、互动交流,不断修正并推进探究活动不断深入。

例如,在线上宣讲活动中,师生共同讨论制订评价标准——内容上,要围绕一个中心意思介绍某个传统节日习俗;表达上,要求使用普通话,声音洪亮、条理清晰、自信大方。学生在班级钉钉群发布宣讲视频,选择两位同学的视频认真观看,并根据评价标准留言,指出优缺点,实现人人参与宣讲评价的线上互学互评模式。同时,教师可请家长参与活动评价,并提出暖心建议。学生通过浏览同学留言与家长建议,反思深化学习。

班级宣讲时,教师引导学生从团队合作、评价能力、语言运用、创新意识、审美意识、整合能力和技术运用等多个角度,评选出“最酷小组”“最亮点评”“最佳演说”“最秀创意”“最美表演”“最强跨界”和“最炫影音”等奖项,全面评价及肯定学生的学习成果。

(三)评价可视,形成多义链接

学生的阅读记录、习作、资料摘抄、视频介绍、表演等可视化材料,记录其真实表现,体现其实践运用能力,是评价的有力依据。教师利用“互联网+”模式,建立学习资源库,资源共享,师生互动,便于学生及时调整学习内容和方法。

“探秘传统节日”活动中,笔者对所有的学习资源,包括学习单、书单、视频教程、图片资料以及学生习作等进行系统整合,将其发布在网络上,并附上二维码,方便学生扫描学习。这样建立多元化学习资源链接,能够帮助学生更全面地了解中国传统节日的丰富内涵和文化底蕴,助力学生语文核心素养的全面发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 王荣生.语文综合性学习教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[3] 郑梅.跨学科学习研究综述[J].江苏教育,2020(83):7-10.

(责编 蔡宇璇)