基于叙述、理解与解释的史料研习活动

韩凯璇

摘 要:史料研习是涵养学生历史学科核心素养的综合性训练,历史叙述、历史理解和历史解释是践行史料研习活动的有效路径。通过“太祖之死”的史料研习案例,引导学生从史料互证的角度辨析不同历史叙述的真伪,思考不同历史叙述产生的原因,探寻历史真相,全面、客观地生成自己的历史叙述、历史理解与历史解释,掌握运用史料的科学方法,涵养历史学科核心素养。

关键词:历史叙述 历史理解 历史解释

历史叙述、历史理解和历史解释是践行史料研习活动的有效路径,三者相辅相成。笔者以“宋太祖之死”为主题,设计史料研读活动。通过多重史料互证,辨析不同历史叙述的矛盾,讨论“太祖之死”的真相,思考不同历史叙述产生的原因,引导学生构建基于历史材料的历史解释,掌握运用史料的科学方法,树立实证意识。

环节一 情境导入,援疑质理

简介“太祖之死”:开宝九年十月二十日,宋太祖赵匡胤猝然崩逝,其弟赵光义即位,是为宋太宗。提出疑问“据史书记载,直至十月十九日宋太祖都正常上朝,无身体不适,为何次日突然撒手人寰?”引发学生思考。

随后,出示不同史书对“太祖之死”和“太宗即位”的历史叙述,并设问:

史料一

帝崩于万岁殿,年五十。

——《宋史·太祖本纪》

太祖崩,帝遂即皇位。

——《宋史·太宗本纪》

太后问太祖:“汝知所以得天下乎?”太祖曰:“臣所以得天下者,皆祖考及太后之积庆也。”太后曰:“不然,正由周世宗使幼儿主天下耳……汝百岁后当传位于汝弟。”

——《宋史·杜太后传》

史料二 (上)召晋王,即太宗也。延入大寝,酌酒对饮。宦官、宫妾悉屏之,但遥见烛影下,太宗时或避席,有不可胜之状。饮讫,禁漏三鼓,殿雪已数寸,帝引柱斧戳雪,顾太宗曰:“好做,好做!”是夕,太宗留宿禁内,将五鼓,帝已崩矣,太宗受遗诏于柩前即位。

——僧文莹《续湘山野录》

史料三 太祖初晏驾,孝章宋后使内侍都知王继隆召秦王德芳,继隆不诣德芳,而以亲事一人径趋开封府召晋王。见医官贾德玄坐于府门,问其故,德玄曰:“吾恐晋王有疾,故来。”继隆叩门与之俱入见王,且召之。王大惊,犹豫不敢行……至寝殿,宋后闻继隆至,问曰:“德芳来耶?”继隆曰:“晋王至矣。”

——司马光《涑水纪闻》

问题1:综合上述三则史料,你能得出什么结论?

从史料一可知,《宋史》对“太祖之死”和“太宗即位”的过程叙述语焉未详,但对“太宗即位”的原因进行了详细解释,指出太祖遵循杜太后遗旨,将皇位传给弟弟赵光义(该叙述被后人称为“金匮之盟”),因此宋太宗的即位是合法的。

学生从史料二发现,太祖在去世前曾召太宗入宫喝酒,宦官、宫人均不在场,期间太祖用“柱斧戳雪”,对太宗大声地说“你做的好事!”当晚太宗在宫中留宿(该叙述被后人称为“烛影斧声”),因此太宗很可能是杀害太祖的凶手。

史料三《涑水纪闻》却让学生发现,在太祖去世当晚,太宗在府中,并有一位医官贾德玄一直在门口守候,是太宗的“不在场证人”,且太宗对太祖突然驾崩感到“大惊”,对即位很“犹豫”,因此太宗不是凶手。

综合三则史料,学生发现“太祖之死”是有争议的,“太祖是猝死还是他杀?”“太宗是合法即位还是非法篡位?”等问题会不自觉地涌上学生心头。

设计说明:了解史学家对同一史事的不同历史叙述和历史解释,引导学生辨析各种历史叙述的真伪,思考不同历史解释产生的原因。

环节二 多源互证,大胆质疑

问题2:如果要探究“太祖之死”,你想寻找哪些角度的史料?

学生畅所欲言,一般会提出下列需求:一是想了解宋太祖的身体健康状况,二是想了解宋太祖与宋太宗的兄弟关系,三是考虑到北宋是多政权并立局面,有学生想从少数民族政权的史料中探寻答案。

老师课前做充足准备,课上依据学生的需求提供相应史料,分小组进行辨析,并设问。

问题3:从下列史料中你分别能得出什么结论?

小组一课题“宋太祖的身体健康状况”

史料 八月己亥,幸新龙兴寺。乙巳,幸等觉院,遂幸东染院,赐工人钱。又幸控鹤营观习射,赐帛有差。又幸开宝寺观藏经……九月甲子,幸绫锦院。庚寅,幸城南池亭,遂幸礼贤宅,又幸晋王第……冬十月己亥,幸西教场。

——《宋史·太祖本纪》

通过太祖生前三个月的一些重要活动,学生发现太祖生前外出频繁,去世前两周还去了西教场,理应身体健康、精力充沛,因此太祖病逝的可能性很小。

小组二课题“太祖与太宗的手足之情”

史料一 太宗尝病亟,帝往视之,亲为灼艾,太宗觉痛,帝亦取艾自灸。

——《宋史·太祖本纪》

史料二 次陈桥驿,将士相与聚谋曰:“不如先立点检为天子,然后北征,未晚也。”具以其事白太祖弟匡义(太宗原名)……太祖醉卧,初不省。普与匡义入白太祖,诸将已擐甲执兵,直扣寢门曰:“诸将无主,愿策太尉为天子。”

——李焘《续资治通鉴长编》

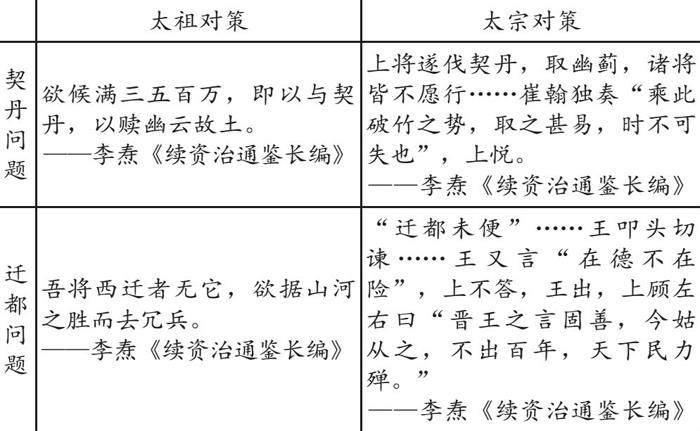

史料三

史料四 太宗初名匡义,(太祖)赐名光义,即位二年改名炅……太宗自云:“朕既为天子,则君赐之名,不可受也。”

太宗给太祖的谥号:英武圣文神德皇帝;

太宗给自己的尊号:应运统天睿文英武大圣至明广孝皇帝。

——《宋史·太宗本纪》

学生从史料一、二可见,太祖与太宗手足情深,太宗在陈桥兵变中有拥立之功。而史料三却让学生发现,太祖与太宗在契丹问题和迁都问题上有严重分歧。二人在迁都一事矛盾尤为尖锐,太宗先是“叩头切谏”,继而“又言”,太祖的“不答”已展露内心的不满情绪,最后姑且同意了太宗的建议,实则是给双方找个台阶下。

史料四揭露了太祖与太宗虚假的兄弟情深。太宗因同为皇帝,便不再接受太祖的赐名。太宗给太祖的谥号平平无奇,对自己的尊号却无限拔高。种种行径皆暴露了太宗的野心,太宗很可能为了争夺皇权弑兄篡位。

小组三课题“少数民族史料中的‘太祖之死”

史料一 宋主匡胤殂,其弟炅自立。

——《辽史·景宗记》

史料二 遗诏梁王隆绪嗣位,军国大事听皇后命;

子煦嗣位,使来告哀;

圣宗冲年嗣位,睿智皇后称制,留心听断。

——《辽史》

学生通过对比发现,在《辽史》中接受遗旨、合法继承皇位会用“嗣位”表述,而“自立”会联想到“自立为王”,这是在影射宋太宗的即位实为篡位,是非法的。

经过对以上史料的辨析、互证、理解,学生形成自己的历史解释:太宗是杀害太祖的凶手。

设计说明:引导学生比较、辨析不同观点的史料,利用多重史料对所探究问题进行史料互证,学会鉴别历史叙述的真伪,形成客观的历史理解和历史解释,树立实证意识。

环节三 辩证学史,深思明理

问题4:该解释与司马光《涑水纪闻》的历史叙述是否矛盾?

部分学生会认为“太宗是凶手”的解释与《涑水纪闻》对“太祖之死”的叙述相矛盾,推测《涑水纪闻》的叙述可能是伪作。

也有学生认为二者不矛盾,即《涑水纪闻》的叙述为真,太宗依然与“太祖之死”脱不了干系。对此学生是这样理解的,孝章皇后让内侍都知王继隆召秦王德芳进宫,为何王继隆敢违背皇后旨意直接去找太宗?太宗身体不适,医官贾德玄为何不进门诊治,而是在门口守候?种种不合理行为,都在暗示太宗、贾德玄、王继隆三人很可能里应外合,设计了这次弑君篡位。[1]《涑水纪闻》中太宗的“大惊”“犹豫”实为故作扭捏、掩人耳目之举。

设计说明:引导学生以辩证、严谨的态度认识不同的历史叙述,通过深入剖析历史叙述中的隐含信息,进一步探究史事的真实情况。

问题5:在本节课引用的史料中,你能否找到其他与该解释有矛盾的历史叙述?

有学生对《宋史》的叙述提出质疑,“根据《宋史》‘金匮之盟的记述,太祖死后太宗可合法即位,为何还要杀害太祖?”学生推测《宋史》叙述的“金匮之盟”可能是伪作。

有学生对此持反对意见,认为《宋史》是官修史书,编修时很多叙述内容是从宋朝的原始史料中直接摘取的,史料价值很高,且《宋史》是元朝人脱脱所修,不存在为宋太宗遮掩粉饰的必要。

有学生再次质疑,“如果《宋史》所依据的原始史料是经过宋太宗篡改的呢?”解决这一问题的关键在于要了解宋太宗到底有没有干预修史,老师遂出示下列史料。

史料一 太宗以五代文人失职,虑生意外,故厚其廪禄,俾编集诸类书。

——胡应麟《少室山房笔丛》

史料二 西汉风俗谄媚,本朝太宗之时,亦有此风。

——苏轼《东坡志林》

史料三 金匮之盟发生于建隆二年(961年)……太平兴国六年(981年)由“谨密宫人”保管了二十年后,被宋太宗和赵普“解密”,盟约内容大白于天下。

——摘译自《宋史·魏王廷美传》

上述史料虽未明说太宗篡改史书,但指出太宗“虑生意外”,笼络文人,因此文人的谄媚之风盛行。学生由此推知,当时的文官不仅不会对太宗弑兄一事秉笔直书,甚至还会对太宗进行许多歌功颂德,因此《宋史》所依据的原始史料很可能刻意隐去了太宗弑兄的真相。

结合史料三,学生发现“金匮之盟”公之于众是在太宗即位后六年,从而产生质疑“为何不在太宗即位当天就公布?”最终将“金匮之盟”解释为是太宗即位六年后为彰显政权合法性而令文官伪造的。

对“太祖之死”的内容研习到此告一段落,接下来老师将引导学生对史料研习的方法进行梳理、总结。

问题6:综合上述史料,你如何看待官修史书与私修史书的史料价值?

官修史书的史料来源丰富,引用了大量的官方档案,保存了许多原始史料,但史官对史料的取舍、删改要服从于统治者的需要,有较多的禁忌和隐讳。

私修史书可填补官修史书的不足,丰富、修正官方史书中的一些内容,在某些历史叙述上可能更贴近真实的历史,但其主观色彩较大,需要在辨别作者意图的基础上,通过多重史料互证,全面、客观、辩证地运用。

设计说明:引导学生辩证看待官修史书和私修史书的史料价值,学会在辨别作者意图的基础上运用史料,形成对历史问题的客观理解和解释,全面提高历史叙述能力。

综上所述,笔者意在引导学生从多重史料互证的角度探寻历史的真相,涵养历史学科核心素养。

【注释】

[1]任崇岳:《从“烛影斧声”谈赵匡胤之死》,《寻根》2009年第6期,第22页。