《一个消逝了的山村》课堂实录

【关键词】高中语文;优质课;教学设计;素养导向

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2024)11-0044-05

【作者简介】范心怡,江苏省丹阳高级中学(江苏丹阳,212300)教师,一级教师。

一、教学内容分析

《一个消逝了的山村》为统编高中语文教材选择性必修下册的文章,是我国著名文学家、诗人冯至的散文集《山水》里的一篇散文,语言优美,富有哲思。冯至致力于平凡的原生态描写,用一些有生命力的风物,勾勒了一个富有张力的原始生命意境,颇有诗意。通过多种意象组合,文章讲述了自然生命的生生不息。在冯至的笔下,不论是沧桑的过去,还是风雨如晦的当下,又或是一切未知的未来,历史都不会消亡,而是以另一种方式存在,人类、自然都是历史中的一个个痕迹,与之永远有关联。

二、教学目标设置

1.通过前置的十四行诗创作,课堂上借助分享活动,加深学生对文章的基本理解。

2.通过研读文章的意象、语言,充分把握冯至的哲理表达。

3.通过探讨、交流,阐释文中对人生、自然、历史的思考和对自己的启发。

三、学生学情分析

《一个消逝了的山村》是高二的教学内容。经过高一一学年的学习,高二年级学生的语言构建与运用能力得到提升,思维有了发展,能独自进行审美鉴赏与创造,能自觉传承中华优秀传统文化。但是,学生的逻辑思维能力还有待提高,思维品质还需要进一步提升。课堂上教师应通过点拨引导,充分发挥高二学生学习的主观能动性,让学生大胆地思考、充分地探讨、勇敢地表达。

四、课堂实录

【导入】

师:为了配合学校“杜若诗社”关于“人生·自然·历史”现代哲理诗歌的征集活动,我们学习了冯至的《一个消逝了的山村》。上一节课,我们梳理了文章脉络,找出了文中的典型风物,初步了解了这些风物的特征;通过品读文章,我们领略了这篇散文的诗意。课后作业是让大家各自选择文中意象,根据自己对文意的理解,创作一首符合学校诗社要求的作品。这节课,我们就从欣赏同学们的作品开始。

【诗歌分享】

教师让学生上台投影展示,并朗读自己的诗歌作品,向全班解说诗歌内容。

分享一:生1展示并朗读自己的诗作《生命不息》,“你辗转穿过石间罅隙,汩汩流淌衔古今愿景。慨然收录天地的清灵,繁华落尽后一如往昔。你自然生长陪伴群星,因无人修理归于沉寂。但回首历史起源之际,身旁原本就缺少人影。你播撒欢笑连接过往,唱岁月如歌山高水远。路的尽头不会被埋葬,你许诺世间自然永存。任人文景观反复变换,两岸生命繁衍如春。”

师:请向全班解释你从文中选择的意象,并闡释你想用诗歌表达什么。

生1:我选择的意象是“石路”和“泉水”。文中说到路是我们二三十年踏出来的,路的存在昭示这个山村曾经存在,意象具有浓烈的人文色彩。文中还写到泉水不分昼夜地奔流,这让我想到泉水在左右的踟蹰中,找到了自己前行的方向并不断奔涌下去。泉水两岸的生命相生相息,又让我想到人类的文明,就如泉水两岸的生命一样延续不断,文明也是延续相传的。我从石路与泉水两个意象中,看到的是时间,时间链接了过去、现在还有未来。

师:这位同学从时间的角度分享了文中石路和泉水给她的启发,还有同学从不同的角度去探索吗?

分享二:生2展示作品《鼠麹草》并朗读,“阿尔卑斯山巅圣洁的茸毛,那欧洲神灵般名贵的植物。而当你来到中国这片热土,谦逊的土壤再种不出高傲。我明白苍穹下生命之渺小,但小生灵又何妨闯出天地。看你将一切浮夸置之不理,最后露出一个纯洁的微笑。在夕阳里稀疏的山丘顶上,有你安静地伴在村女身旁。一定是你滋养了她的梦境,生命终将离去如山村消逝。而大自然永恒滋养着人们,去寻觅此生价值,再不迷失。”

师:你朗读得真好,请向同学阐释自己的理解。

生2:在课文的第六自然段,冯至先生写到了鼠麹草。我认为他由小草的意义勾勒出一幅宁静的村女牧羊图,然后从中识得了山村的质朴、沉默与坚强。我理解鼠麹草身上有三个相对立的概念,分别是变与不变、名贵与质朴、渺小与伟大。帕斯卡尔说“人是一棵会思想的苇草”,我愿意做鼠麹草这样的一棵小草,用我的生命去诠释自己独有的价值。这是我从冯至的笔下悟出的收获。

师:这位同学通过几组对比鲜明的词语向我们全方位诠释了鼠麹草在文中的内涵,我们接着分享。

分享三:生3朗读自己的作品《有加利树》,“山野间巍巍的秀树,是生命颂歌的纪念;叶片在微风中翩舞,身披月辉如星撒人间;你每瞬都在拔节生长,以更高的姿态俯视大地;你的体内包含洪荒的力量,无畏挺起于秋风厉厉。你于异乡生长孑然而立,却如崇高严峻的圣者,低调出自然永恒的奥秘;山村或许未曾梦想到,但你于凋零中坚挺,喷薄出勃勃生机。”

生3:读完冯至先生的这篇作品之后,我感触最深的是有加利树,就创作了这首诗。第一、二句是全诗的中心,说有加利树是生命的颂歌,它高高耸立,是植物界最高的植物。我觉得冯至先生在文中用它歌颂生命和自然。“叶片在微风中翩舞,身披月辉如星撒人间”两句,使我仿佛看到月光把有加利树的叶片镀成了银色,在表达有加利树的纯粹和温柔。我认为有加利树虽是强者,但并不是居高临下的,而是用一种慈爱的光辉,以更高的姿态俯视大地,因此冯至先生在文中说它是“崇高的严峻的圣者”。接着,我的诗写有加利树体内蕴藏了洪荒的力量、蓬勃的生机。因为文中说“中间不容有妥协”,这种生命的力量给冯至先生带来共鸣。

师:老师有一个疑惑,在冯至的笔下,有两种植物都来自异乡,分别是有加利树和鼠麹草,一个严峻如圣者,充满力量,存在感极强;一个质朴平凡、默默无闻,存在感较低。冯至为何将这两个意象组合在一起?

生4:我觉得有加利树体现的是自然的威严,鼠麹草则体现的是自然的柔和,这两者组合在一起体现了自然的两面性。

生5:鼠麹草和有加利树都来自异乡,这让我想到另外一个意义,来自异乡的它们植根于陌生的环境,却能凭借自己的力量证明自己,这种品格格外珍贵,因此冯至先生在文中说的“感到悚然”其实是一种敬畏。有加利树、鼠麹草都有着这样顽强的生命力,这给冯至的启迪是巨大的,他也想将这两种植物带给自己的启迪带给读者。

师:你们的解读也给了我启发,让我意识到消逝的村庄这片土地也是滋养了万物的。同学们,通过作品展示,我们看到不同的意象组合到一起会给我们新的启发,接下来以小组为单位合作学习,将共同喜欢的意象组合到一起,尝试探究组合意象的内涵。

小组讨论了8分钟。

【小组展示】

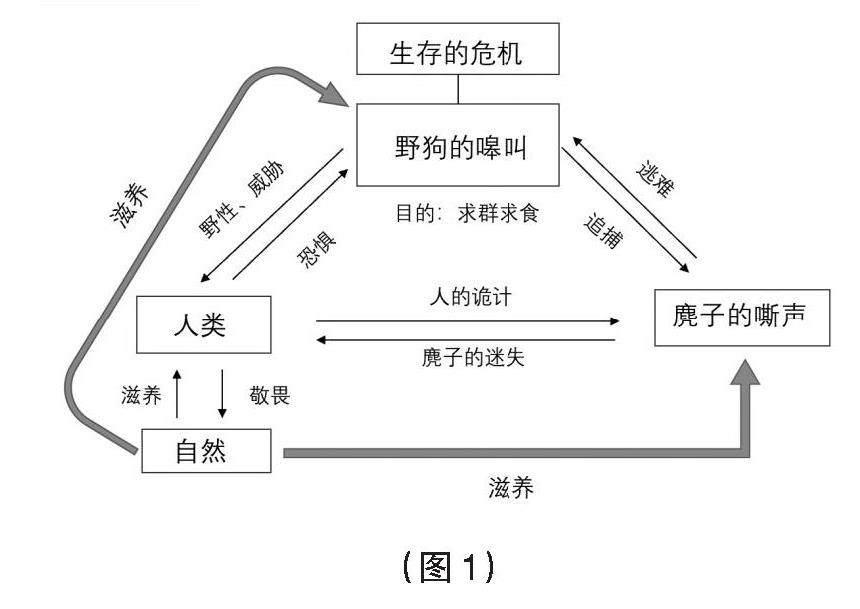

生6:我们小组选择思维导图(如图1)来展示所选意象间的关联。

生7:我们选择了“麂子”“野狗”组合。生存危机使野狗在黄昏求群求食,它们野性的、充满威胁的声音对于人来说是一种威胁。同时,野狗的嗥叫对麂子更是一种生存威胁。另一方面,麂子用温柔的嘶声呼唤自己的同伴躲避野狗的追捕,而这种友好信任的关系和行为又增加了新的危机即人的威胁。猎夫模仿麂子的嘶声,用来捕杀麂子,以致麂子仿佛随着山村的消逝而一同消失了,成了一个美丽的幻境、往昔的传说。但是,就是这种双向或者多向的联系之间,我们同时看到了自然本身对万物生灵的滋养,万物生灵间的相互依赖、相互影响。人类必须敬畏自然。

师:这个小组选择的是麂子、野狗这两种动物,然后加上了人和自然,向我们展示了他们对万物生灵间关系的思考。接下来,由哪一组同学来分享?

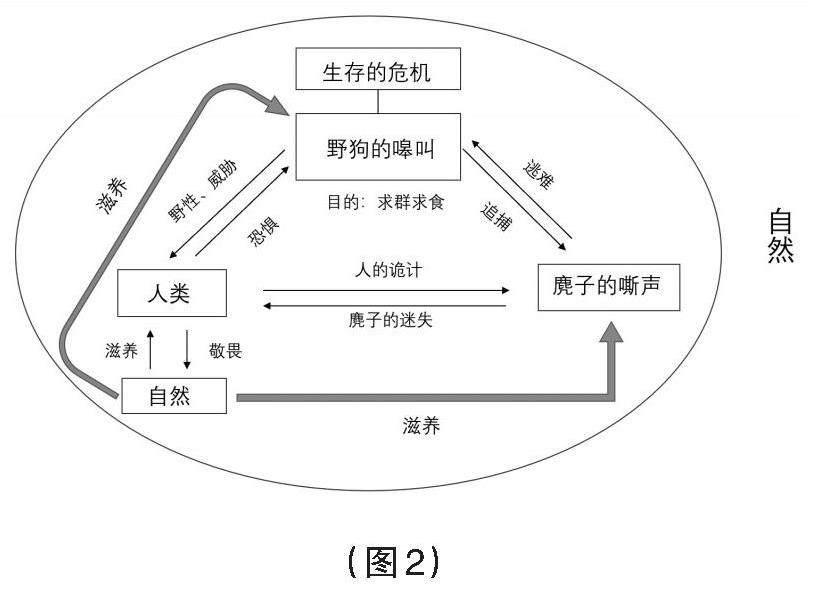

生7:我们小组也选了麂子、野狗,但比他们的思维导图多了一个大圈。

师:那么你直接上来画!

另一小组的学生走到白板前作画,如图2。

(图2)

生7:我们想给这个大圈命一个名字——自然。前一组同学的叙述是非常具体的,我们小组讨论时认为,野狗的嗥声,也体现着自然以一种警醒者的身份出现。其实自然的警示无处不在。这种警示可大可小,小至生活方式,大至生存困境,甚至文明传承。同时,我们讨论时发现,无论是麂子的嘶声还是鹿的传说,都代表了自然的一种梦幻、一种抚慰,在这里大自然以抚慰者的身份出现,人与自然就这么和谐共存着。(生7用手指着画下的大圈)我们人类与野狗的嗥叫、麂子的嘶声都共同在这样一个自然的大圈里,并且可以实现灵性的相通。只有知道人类属于自然这个大圈,我们才能真正懂得,保护自然就是保护我们人类自己。

师:谢谢这个小组的补充,这是他们阅读的发现。刚才我看到有一组选择得特别多,一定要请这一组来分享一下。

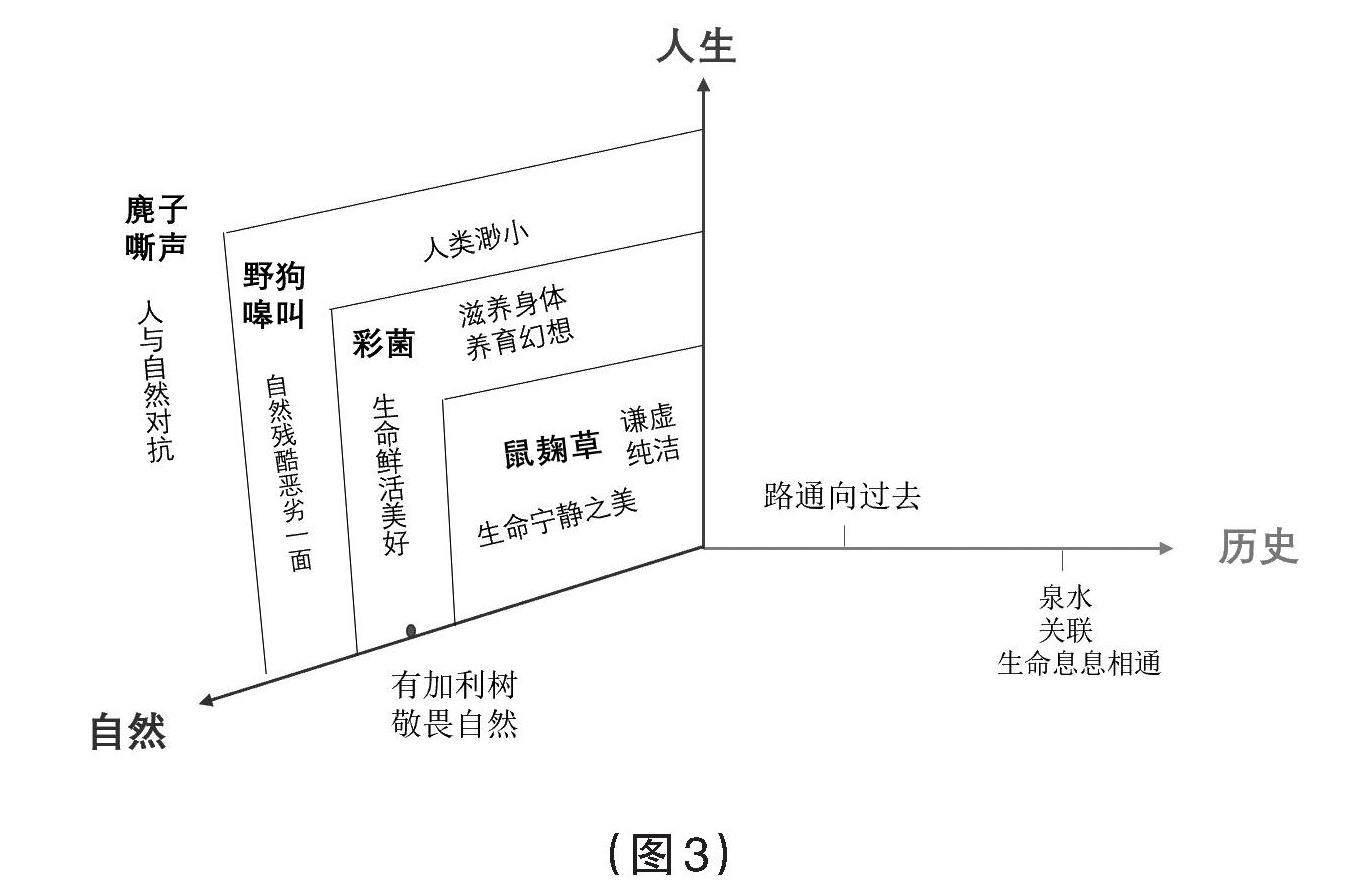

学生8走上讲台分享,如图3。

(图3)

生8:我们小组没用行文脉络形成一张思维导图。既然文章最大的魅力在于它的意旨多元化,那么我们就在它多元化的意旨中梳理出三条解读走向,建立一个坐标系。大家可以看到,我们将风物按照其意旨的表现进行了分类。比方有加利树,它在我们小组的图上是一个点,点在了自然这条轴上,这就意味着我们小组认为这个有加利树表现的意旨是单源的,表现了一种敬畏自然的情怀。再比如彩菌,它在与自然轴垂直的这条线上,体现的是一种自然生命鲜活美好的意蕴,与人生这条轴垂直的線则体现了它滋养身体、启悟人生的作用。

师:在左上角这一块画的线条特别多,这一块主要代表什么呢?

生8:我们组既然把这些风物写到这里,就代表了它们的意旨既有自然方面的解读也有人生方面的解读。

师:那么在你看来,自然和人生应该是什么关系呢?其他同学也来思考这个问题。

生8:我们认为应该是自然滋养人生,给予人生启发。

师:自然滋养人生,因此你在左上角体现的这些交叉点应该就是滋养。(补充“滋养”线条,如图4)

(图4)

师:你看箭头,既然自然对人生是有滋养的,是不是可以再加一个箭头形成双向的?

生8:有道理。

师:我还有一个问题,你们小组为什么要将人生作为思维导图的主轴呢?

生8:我们出于排版的考虑,放在这儿最清楚。(学生笑)但这也同时说明放在这儿有它的道理,因为风物在文中内容最多,所以风物所体现的人生意旨也最多。也就是说,文章在人生意旨方面占的比重比较大,将人生这条轴作为主轴似乎是必然的。

师:感谢你的分享。同学们请看黑板,这里其实有三张思维导图,最后一张导图与上面相比多了什么?

生:多了历史。

师:那就从历史层面出发,想一想这篇文章带给你什么样的启示?

生9:我认为这个消逝的山村本身就是一种历史的象征。因为山村消逝了,那就说明我们的历史远去了,但是它留下很多的自然风物,(学生指)就是那条自然轴,所以历史和自然也是有关联的。我们通过自然的存在可以看到里面消逝的历史。冯至先生是从这些自然风物中看到了以前的村民,看到了这个山村在自然界的活动,山村是承载了历史的。同时,我又觉得这个历史对自然也是有反作用的,自然保存了历史,历史赋予了自然更多的意义。

师:你是不是觉得历史这条轴还要再加个箭头?

生9:对,还要返回去。历史给自然的滋养让它有了更多的内涵,另外我们从冯至先生的角度出发,他也是通过丰富的历史知识、学识、情怀,把自然解读得如此有内涵,把自然的存在和历史的消逝有机地融合在了一起。

师:其他同学接着说。

生10:诚然,历史对自然是有反作用的,但是我认为还应该更清楚地看到自然和历史之间存在着另外一种关系,就是自然以自己的存在启迪人类的历史过往,就像这个消逝了的山村,它的消逝在告诉人类,自然恒在。猎人用诡计去捕杀麂子是一个隐喻,应该适可而止,我们应该尊重自然,不要妄想去征服自然。

师:还有其他启发吗?

生11:我觉得除了自然对历史,历史对自然,还有一些其他的东西。冯至先生把自然的精神具体地表现出来,也是希望可以以此回答时代的命题。文章最后一段有一句“在风雨如晦的时刻”,结合这篇文章的社会背景,当时的中国正处于国家危难之际,冯至先生希望可以通过这些自然风物的精神来告诉人们,哪怕会有消逝,哪怕会有牺牲,我们依然可以勇敢地去抗争。我们在阅读这篇文章的时候,除了可以感受到自然风物的精神,还应该感受到冯至先生那个时代的精神对我们的滋养。当我们在面对危难和挑战的时候,也应该要有这种担当精神,要有生命的韧性,顽强地向前。

师:同学们的发言都很好,老师觉得应该归功于这张思维导图,它激发了大家的思维活力!冯至从山水里,读出了生命间的滋养关联;我们从冯至的文字里,获得了滋养。我们就以大家的最后一张思维导图结束本节课。在“存在”与“消逝”的思维碰撞滋养中,我们获得了精神成长(板书见图5)。

(图5)

师:下课,同学们再见。