参照古医书,平稳过夏天

受访专家

钱会南

北京中医药大学中医体质与生殖医学研究中心副主任,主任医师、教授、博士研究生导师。国家自然科学基金同行评议专家,国家留学基金委评审专家,中国博士后基金评审专家,国家科技奖评审专家。擅长治疗失眠多梦、健忘、郁证、神经衰弱、头痛,胃痛痞满、腹泻、便秘以及小儿消化不良,体虚反复感冒、咳喘、胸痹,风湿关节炎、泌尿系统感染、更年期综合征、免疫功能失调、慢性疲劳综合征,痤疮、湿疹等皮肤病,月经失调、痛经、闭经、带下病、不孕、产后病、子宫肌瘤等妇科病症。

七八月时值盛夏,每到午后便酷暑难当,俨然有种“日轮当午凝不去,万国如在洪炉中”之感,孩童们总是大口大口地舔着冰棒以解暑热,老人们则喜欢围坐在树荫下扇着蒲扇、吃着西瓜以消暑气,而年轻人、上班族则坐在空调房中叫了外卖,吃着冰凉的甜品以消暑解闷。在这炎炎夏日,无论男女老少,大家为什么都爱吃甜食呢?这与中医的阴阳五行理论密切相关。

五味与五季

在中医的阴阳五行中,五味与五脏、五季均有一一对应的关系。五味一词最早出自《黄帝内经·灵枢》,其实是其中的第五十六篇文章名,主要論述了五谷、五菜、五果、五畜中的五种性味,以及各自对人体所起到的不同作用和对于五脏疾病的宜忌。五味分别是酸、苦、甘、辛、咸,分别对应五季。这里所说的五季与现在通常理解的四季有所不同,分别是春、夏、长夏、秋、冬。酸味对应春季,苦味对应夏季,甘味(甜味)对应长夏(一般指立秋起至秋分时段,多为七八月),辛味对应秋季,咸味对应冬季。正因长夏季节与甘味相对应,所以人们总是会在酷暑难耐的七八月偏爱甜食。

另外,《黄帝内经·素问》“五运行大论”谈到:“酸生肝,肝生筋,筋生心……苦生心,心生血,血生脾……甘生脾,脾生肉,肉生肺……辛生肺,肺生皮毛,皮毛生肾……咸生肾,肾生骨髓,髓生肝。”长夏季节之前的夏季恰好与苦味相对应,苦生心,过苦则伤心,心有所伤则血液化生乏力,心克脾胃,致使脾胃功能下降,出现“脾气不濡,胃气乃厚”之象,因此在夏季我们常常出现口苦的表现,俗称“苦夏”。“苦夏”不仅在症状上有口苦这一显著特征,还会表现为胃口下降不思饮食,进食量较其他季节明显减少并伴有低热(体温在37—37.4℃波动),身体倦怠无力、心烦、消瘦、精神不振等症状,严重者还会出现工作效率降低和体重减轻的现象。

“苦夏”其实并不是病,症状典型者可以在医生指导下服用维生素C和B族维生素以利于调整自主神经功能消除苦夏症状。但如果上述“苦夏”症状同时出现,中医上称为“疰夏”,它是夏季的常见病之一,应尽快就医调理。

春夏须养阳

《黄帝内经·素问》“四气调神大论”有云:“春夏养阳,秋冬养阴”。春夏养阳系中医因时制宜养生原则之一。春夏是为阳令节气,春季开始,阳气始生;夏季开始,阳气始盛。夏季,阳气极盛,暑热之邪亦盛,大暑大热非常容易耗损人体阳气。而且在经历了一个冬季的休养生息之后,春夏之时人们纷纷走出户外,活动量相对增大,皮肤腠理大开,出汗增多,常常导致人体内阳气宣发太过,以至于体内阳气虚衰。除了暑热和大量活动耗伤阳气,寒湿之邪亦能损伤阳气,夏季暑热之气无处不在,人们喜食冷饮,而冰凉的食物食用过量或为了防暑降温过度贪凉,也容易损伤人体阳气。

因此,古人在天人相应观点的基础上提出了“春夏养阳”的养生原则,如王冰《黄帝内经·素问》“春食凉,夏食寒,以养于阳”,张志聪《素问集注》“春夏之时,阳盛于外而虚于内,故圣人春夏养阳……以从其要,而培养之”等。再者,阴阳是互根互补的,按照阴阳的关系,人体内之阴气与阳气虽互相对立,同时又互相依存,相互化生,相互为用。阴气是转化出阳气的基础,无阴则阳无以化;阳气是转化出阴气的动力,无阳则阴无以生。所以春夏养阳,才能推动秋冬的阴的生长。由此可见,春夏养阳是非常重要的。

养生者宜顺时而养,在春夏时节须护养体内阳气,使之保持充沛。此时,凡有耗损阳气及阻碍阳气畅达的情况皆应避免。

北京中医药大学中医体质与生殖医学研究中心副主任钱会南教授提醒,炎炎夏日,我们既要善处阴凉之地以避暑热,又要避免过食生冷之物以防伤阳。夜晚纳凉时,应当注意避开湿气过重的地方。睡觉时,记得在身上覆以薄被,以避寒湿。

夏天如何养阳

1.夏食寒

《本草纲目》有云:“春食凉,夏食寒,以养阳。”烈日灼灼的夏季,自然界热气亢盛,人体会被自然界的变化所影响,易出现阳盛阴衰的情况。夏季可吃一些寒性食物来平衡亢盛的阳气,中医上称为“扶阴抑阳”,不仅可以减少亢盛阳气对于阴气的损伤,还有利于阳气的化生,达到养阳的目的。

钱教授建议,夏季可多吃凉性水果,如山竹、火龙果、梨、柚子、猕猴桃、西瓜、香瓜、荸荠等。此类养阳的方法须因人而异,阳虚或者脾胃虚寒的人就不适宜在夏天吃较为寒凉的食物或饮品。

2.夏食菽

《三元参赞延寿书》曾曰:“夏食菽与鸡……以四时之食,各有所宜也。”

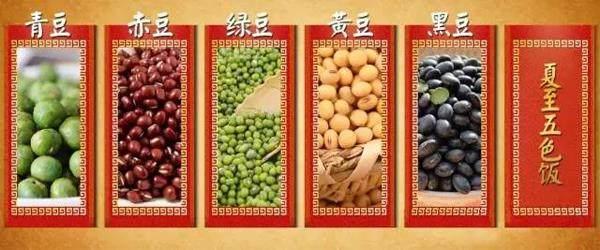

菽是豆类的总称,夏日补阳可多吃豆类。从前立夏时,家家户户都会用赤豆、绿豆、黄豆、黑豆和青豆拌白粳米,煮成“五色饭”来食用,这五种不同颜色豆子所煮成的饭也叫“立夏饭”。夏季可多食用绿豆,绿豆和冬瓜搭配效果更佳。

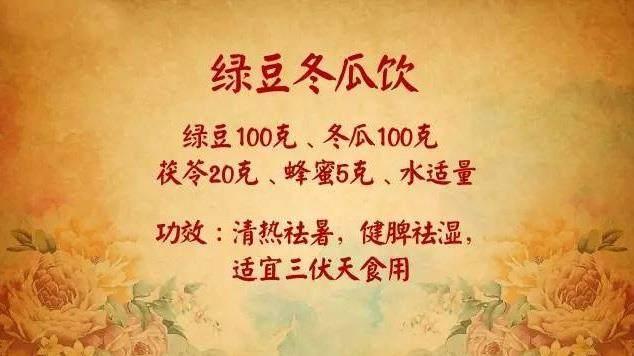

● 绿豆冬瓜饮

【材料】绿豆100 克、冬瓜100 克、茯苓 20 克、蜂蜜 5 克、水适量。

【做法】绿豆洗净后泡水半小时,用水煮开,再加入冬瓜和茯苓继续煮,煮至冬瓜透明,可根据个人口味适当加入蜂蜜,即可出锅。

【功效】清热祛暑、健脾祛湿,适宜在三伏天食用。

【提醒】糖尿病或有明确禁忌证的患者,还有过于肥胖的人,不宜在绿豆汤中添加蜂蜜;阳虚怕冷的人亦不适宜饮用此汤。

3.夏食荬

《调疾饮食辩》曰:“夏三月宜食苦荬,能益心,和血通气。”荬又叫山苦荬、败酱草,在古代,人们时常把荬当菜买来吃。鲜苦荬和穿心莲一样,属于苦味的食物,有去火的功效,但和穿心莲相比,苦荬的凉性更加缓和,只要不是脾胃虚寒特别严重的人均可食用。

● 败酱乌梅茶

【材料】败酱草 5 克、乌梅 5 克、冰糖适量。

【做法】取败酱草和乌梅以开水冲泡。

【功效】有清热解毒、生津止渴的功效。

4. 晚睡早起

《黄帝内经·素问》“四气调神大论”有云:“夏三月,此谓蕃秀。天地气交,万物花实。”董仲舒说:“阳长居大夏,以生万物。”可知夏季是万物生长茂盛,开花结实的季节。一年中要数夏季阳气最盛,气温很高,阳光充足,人体新陳代谢亦非常旺盛,所以夏季养生要顺应外界高温环境和人体内部的特点。《黄帝内经·素问》“四气调神大论”有云:“夜卧早起,无厌于日,使志无怒……使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。”即指在起居上,人们应该晚睡早起,因为夏天太阳升得早,早晨空气清新,气温又相对较低,晚睡早起可以顺应自然界阳盛阴虚的变化,对增强体质有益。但是晚睡早起会不可避免地使睡眠时间减少,所以在中午暑热最盛之时适当午睡既可避炎热,又可消除疲劳、补充体力,以保持充沛的精力投入工作学习当中。

5. 舒张情志

如《摄生消息论》中所说:“更宜调息净心,常如冰雪在心,炎热亦于吾心少减。不可以热为热,更生热矣。”故夏季精神调摄,应适应自然界“生长”的规律,主动避免动怒烦躁,保持神清气爽、舒畅自如。心神得养,神气充足才能使人体的机能旺盛而协调,神气涣散则会损坏人体的机能。

(编辑 车 翀)