无色杆菌Am77绿色荧光蛋白标记菌株的构建及其菌丝际定殖和迁移特性研究*

李霁虹,荆玉玲,孙瑞粱,马桂珍,郭荣君,李世东

(1.江苏海洋大学 环境与化学工程学院,江苏 连云港 222005;2.中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193)

0 引言

黄瓜枯萎病是我国设施蔬菜生产中的主要病害之一。该病害的病原菌尖孢镰刀菌黄瓜专化型(Fusariumoxysporumf. sp.cucumerinum,Foc)可长期存活于土壤中,并为多种细菌类群提供生态位点,而菌丝周围的细菌则通过与真菌的互作调控黄瓜枯萎病的发生[1]。细菌可以多种真菌菌丝作为其在土壤中快速移动的“高速公路”[2]。菌丝际细菌具有多种功能,如参与污染物的降解[3]、诱导碳酸盐岩的形成[4]、促进真菌孢子的萌发[5]及根瘤的形成[6]等。Sun等[7]研究发现,连作后黄瓜根际土壤中枯萎病菌数量增加,枯萎病菌菌丝际无色杆菌属细菌丰度上升,推测无色杆菌可利用Foc菌丝进行迁移。深入了解无色杆菌在枯萎病菌菌丝际的定殖及迁移特性,对理解二者互作关系,寻找新的黄瓜枯萎病防控策略具有重要意义。有关无色杆菌在枯萎病菌菌丝际定殖、迁移的研究目前尚未见报道。

GFP标记是研究细菌在植物根际和菌丝际定殖的常用技术。任嘉红等[8]对草木樨中华根瘤菌CHW10B进行GFP标记,发现标记菌株CHW10B可在南方红豆杉幼苗根表面和内部定殖。顾彩彩等[9]对固氮菌DX120E进行GFP标记,并采用菌液浸根法接种甘蔗,证明标记菌株能在甘蔗根部定殖并向地上部转移。李昱佳等[10]对拮抗根癌土壤杆菌的一株泛菌(Pantoeadeleyi)和一株肠杆菌(Enterobactercowanii)进行GFP标记,采用灌根法研究标记株在番茄根际的定殖,在番茄根部细胞间隙观察到目标菌,并保持一定的数量,说明它们在番茄根组织内具有良好的生存和定殖能力。Palmieri等[11]对水生拉恩菌Ra36进行GFP标记,用于观察其在尖孢镰刀菌番茄专化型Fol(Fusariumoxysporumf. sp.lycopersici)菌丝际的定殖,结果发现细菌可随真菌菌丝移动,并在菌丝顶端积累。

本文所研究的无色杆菌(Achromobactersp.)Am77由中国农业科学院植物保护研究所土传病害生物防治实验室(下文所指实验室与此处相同)前期从Foc菌丝际诱集而来。为明确Am77与Foc之间是否存在互作,本文构建了无色杆菌Am77的绿色荧光蛋白标记菌株,研究了标记菌株在几种不同真菌菌丝际的定殖及迁移特性,结果可为深入探究无色杆菌Am77与枯萎病菌Foc的互作机制提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

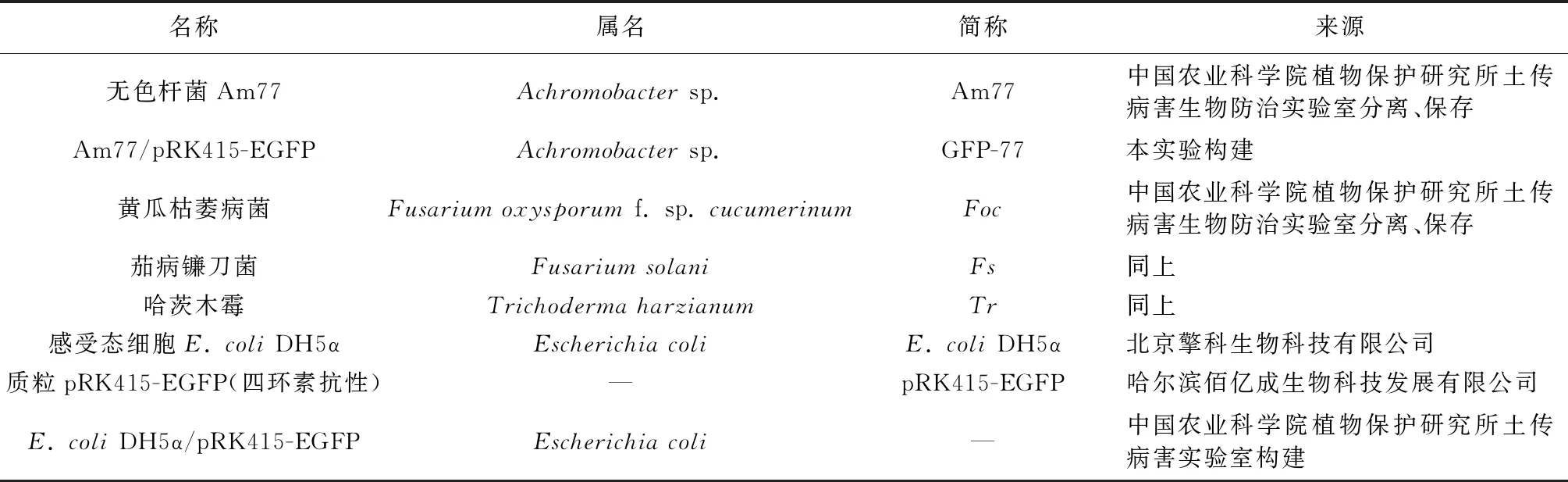

1.1.1 菌株、质粒与试剂 本文所用菌株、质粒列于表1。氯霉素、氨苄青霉素、硫酸卡那霉素、四环素,购自上海源叶生物科技有限公司。质粒小提试剂盒购自天根生化科技(北京)有限公司。

表1 本研究所用菌株及质粒

1.1.2 培养基

LB培养液[12]:胰蛋白胨(tryptone)10 g,酵母提取物(yeast extract)5 g,NaCl 5 g,去离子水定容至1 000 mL。

LB培养基[12]:胰蛋白胨(tryptone)10 g,酵母提取物(yeast extract)5 g,NaCl 5 g,琼脂20 g,去离子水定容至1 000 mL。

加抗LB培养液:胰蛋白胨(tryptone)10 g,酵母提取物(yeast extract)5 g,NaCl 5 g,四环素50 mg,去离子水定容至1 000 mL。

加抗LB培养基:胰蛋白胨(tryptone)10 g,酵母提取物(yeast extract)5 g,NaCl 5 g,四环素50 mg,琼脂20 g,去离子水定容至1 000 mL。

PDA培养基[13]:马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂粉18 g,去离子水定容至1 000 mL。

PD培养液[13]:马铃薯200 g,葡萄糖20 g,去离子水定容至1 000 mL。

WA-N培养基[14]:NaCl 5 g,KH2PO41 g,(NH4)2SO40.1 g,琼脂粉20 g,去离子水定容至1 000 mL,pH 6.7。

1.2 方法

1.2.1 无色杆菌Am77抗性标记用抗生素选择 将细菌Am77单菌落划线接种于LB培养基,28 ℃培养20 h。用接种环刮取1环菌体接种于LB培养液中,28 ℃,180 r/min培养14 h,血球计数板计数,调整细菌菌悬液浓度为107CFU/mL,备用。

在LB培养基中分别加入卡那霉素、氯霉素、氨苄青霉素、四环素,使其在培养基中的终质量浓度为50 μg/mL,以不加抗生素为对照。待平板晾干后,用接种环蘸取Am77菌液在每个平板表面三区划线。28 ℃倒置培养14 h,观察细菌生长情况。抑制Am77生长的抗生素可作为抗性标记用于筛选Am77 GFP标记菌株。

1.2.2 无色杆菌Am77菌株的GFP标记与鉴定

(1) Am77菌株的GFP标记。质粒pRK415-EGFP的提取:挑取新鲜培养的E.coliDH5α/pRK415-EGFP单菌落,转接到50 mL加抗LB培养液中,37 ℃,180 r/min摇瓶培养12 h。使用质粒小提试剂盒提取pRK415-EGFP质粒。

Am77菌株感受态的制备:将Am77种子液按体积分数0.5%接种量转接至100 mL LB培养液中,28 ℃,180 r/min振荡培养10 h,使其处于对数期。采用CaCl2法[15]制备Am77感受态细胞。加入适量DMSO后分装保藏至-80 ℃冰箱备用。

质粒pRK415-EGFP转化Am77感受态细胞:取2管100 μL Am77感受态细胞,冰上融化,各加入5 μL 质粒和1 μL PEG4000(体积分数40%)并轻轻混匀,采用热激法[16]完成转化。将转化后培养物稀释100倍,取100 μL 涂在加抗LB平板上。

(2) 阳性转化子鉴定。从“1.2.2”(1)中的加抗平板LB上挑取20个单菌落,接种到加抗LB培养液中,28 ℃,180 r/min摇瓶培养14 h,荧光显微镜观察菌株是否产生绿色荧光。选取荧光较强的菌株在不含抗生素的LB平板上传代5次,挑选1株荧光最强的菌株,使用细菌通用引物27F/1492R[17]进行16S rRNA基因测序。PCR反应体系见表2。 PCR反应条件:95 ℃ 5 min;95 ℃ 45 s;55 ℃ 40 s;72 ℃ 90 s;31个循环;72 ℃ 10 min,12 ℃保存。琼脂糖凝胶电泳验证PCR产物条带位置正确(1 500 bp左右)后,将PCR产物送生工生物工程(上海)有限公司测序,在NCBI中进行BLAST比对,鉴定标记菌株是否为无色杆菌,并使用MEGA7构建系统发育树。将转化成功的GFP标记菌株Am77/pRK415-EGFP(命名为GFP-77)分装至甘油管中,-20 ℃保存。

表2 PCR反应体系

1.2.3 标记株GFP-77的生长特性 挑取在甘油管保存的GFP-77菌株于100 mL加抗LB培养液中,以原始菌株Am77为对照,于28 ℃,180 r/min条件下过夜培养;以体积分数1%的接种量转接至100 mL LB培养液中,每个处理3个重复。于接种后不同时间(0,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 h),从每个三角瓶中取500 μL菌液,使用全波长扫描多功能读数仪(FlexStation 3,美国美谷分子仪器(上海)有限公司)测量OD600,绘制原始菌株Am77和GFP-77菌株的生长曲线。使用EXCEL及SPSS软件处理数据。

1.2.4 标记株GFP-77的遗传稳定性 挑取平板上长出的单菌落接种于加抗LB培养液中,于28 ℃,180 r/min条件下培养14 h,作为0代菌株。每24 h以体积分数1%的比例转接至LB培养液中,28 ℃,180 r/min连续转接10代[10]。取传代菌液稀释后涂布于LB平板上,28 ℃过夜培养后随机挑选100个单菌落点接于加抗LB平板上,相同条件下培养,体式荧光显微镜下观察菌落是否发光。质粒稳定性计算公式[18]:质粒稳定性=(发光菌落数/100)×100%。

1.2.5 标记株GFP-77在菌丝际的定殖及迁移 采用图1中的细菌带接种法,研究GFP-77菌株在黄瓜枯萎病菌Foc、茄病镰刀菌Fs及哈茨木霉Tr菌丝际的定殖及迁移能力。具体方法:将普通载玻片灭菌置于9 cm培养皿中,WA-N培养基缓缓倒入培养皿中至没过载玻片1~2 mm。如图1所示,将距培养皿边缘1 cm处设为真菌菌饼的接种位置,首先在距菌饼拟接种位置(A)2 cm处接种1 cm宽的细菌接种区域(B)。细菌接种方法:将GFP-77菌株接种于LB培养液中,在180 r/min,28 ℃条件下培养20 h,10 000 r/min离心10 min,去上清,用无菌水重悬,调整浓度为1×106CFU/mL;取20 μL菌悬液用涂布棒涂成宽1 cm的菌带,于26 ℃条件下培养3 d。待细菌长好后,再将直径0.5 cm的真菌菌饼接至培养基上,于20 ℃条件下共同培养。待菌丝长至载玻片另一侧,用无菌解剖刀切取载玻片上的真菌菌丝(携带细菌)(C),转移到新的无菌载玻片上,于显微镜(BX61,Olympus,日本)DIC(differential interference contrast,微分干涉差成像)模式下观察GFP-77菌株在不同真菌菌丝上的定殖情况。使用游标卡尺测量菌丝的每日迁移距离(迁移速率)及细菌在菌丝际的最远迁移距离。以仅接种真菌和仅接种细菌的处理作为对照。

图1 GFP-77菌株在真菌菌丝上的定殖示意图

2 结果与分析

2.1 无色杆菌Am77抗性标记用抗生素的选择

Am77菌株在不加抗的LB平板上的生长情况良好(见图2a),在含有50 μg/mL氯霉素、卡那霉素、氨苄青霉素的LB平板上均能够生长(见图2b、图2c、图2d),在四环素平板上不能生长(见图2e)。抗生素的工作质量浓度通常为50 μg/mL,表明四环素可作为指示抗生素,用于Am77 GFP标记菌株的筛选。

注:a为Am77在不加抗的LB平板上的生长情况,b~e分别为Am77在加50 μg/mL氯霉素、卡那霉素、氨苄青霉素、四环素的LB平板上的生长情况。

2.2 无色杆菌Am77的GFP标记与鉴定

被质粒pRK415-EGFP成功转化的Am77可在加抗的LB平板上生长,在显微镜明场下观察为白色(见图3a),暗场下发绿色荧光(见图3b)。挑取Am77/pRK415-EGFP单菌落进行摇瓶培养,其菌体只有在荧光显微镜的蓝光激发下可发出明显的绿色荧光(见图3c及图3d),菌体呈杆状。为叙述方便,本文将标记菌株Am77/pRK415-EGFP命名为GFP-77。

注:a,b分别为明场、暗场下GFP-77在平板上的菌落形态(7.8×);c,d分别为明场、暗场下GFP-77的菌体形态(100×)。

为了确认GFP-77为目的菌株,使用细菌通用引物27F/1492R对原始菌株Am77和标记株GFP-77进行PCR扩增,均获得1 500 bp左右的DNA条带(见图4)。将PCR产物测序结果在NCBI数据库中进行BLAST比对,发现标记菌株GFP-77与Am77的16S rRNA基因序列一致性最高(见图5),两菌株与无色杆菌Achromobactermucicolensstrain OZK37(登录号:KT716268.1)的序列一致性均高达99.93%,确认GFP标记菌株为目的菌株。

注:M为Marker,W,G分别为Am77和GFP-77,N为阴性对照。

图5 无色杆菌Am77和GFP-77 的16S rRNA系统发育树

2.3 标记株GFP-77的生长特性

挑取GFP-77于加抗LB培养液中,以原始菌株Am77为对照测量OD600。绘制原始菌株Am77和GFP-77菌株的生长曲线如图6所示。

从图6可以看出,在相同的培养条件下,标记菌株GFP-77和原始菌株Am77的生长曲线基本一致。两菌株均在4~6 h进入对数生长期,12 h进入稳定生长期,20 h后开始衰亡。从结果可以看出,外源质粒的存在及GFP的表达并未对无色杆菌Am77的生长产生明显影响。

图6 原始菌株Am77和GFP标记株GFP-77的生长曲线

2.4 标记株GFP-77的遗传稳定性

传代实验表明,在无抗生素选择压力时,连续传代10次后的GFP-77菌落仍能发出均匀且强烈的绿色荧光,可发荧光的菌落比例在99%以上(见表3),说明GFP质粒在标记株GFP-77中具有良好的遗传稳定性。

表3 GFP-77菌株传代10次的遗传稳定性

2.5 GFP-77菌株在菌丝际的定殖及迁移

在荧光显微镜下观察GFP-77菌株在黄瓜枯萎病菌Foc、茄病镰刀菌Fs及哈茨木霉Tr菌丝际的定殖和迁移情况,结果见图7、图8和图9。仅接种细菌时,细菌只存活在涂布细菌带的区域(图1所示B区域),而未向试验观察区域(图1所示C区域)迁移,因此明场、暗场均无细菌。仅接种真菌时,明场下可看到菌丝,暗场下无荧光信号(见图7a、图7b、图8a、图8b、图9a、图9b)。在同时接种细菌和真菌的处理中可以看到,GFP-77菌株紧密贴合在Foc菌丝两侧,甚至将孢子包围(见图7c、图7d),荧光信号较强,且可以在显微镜下观察到细菌沿真菌菌丝快速移动;GFP-77与Fs和Tr的菌丝结合并不紧密,图8中仅有少量细菌随Fs菌丝迁移,大部分细菌聚集在细菌涂布区域,未发生移动(见图8c、图8d),图9中Tr菌丝周围的细菌量更低,在暗场下仅能观察到微弱荧光(见图9c、图9d)。

注:a,b为明场、暗场下的真菌菌丝形态;c,d为明场、暗场下GFP-77菌株定殖在菌丝际的形态。下图同。

图8 GFP-77菌株随Fs菌丝迁移

图9 GFP-77菌株随Tr菌丝迁移

对真菌本身的生长速率以及GFP-77菌株在3种真菌菌丝际的迁移距离的测定发现:GFP-77可随Foc菌丝迁移较远距离,平均迁移距离达21.5 mm,而随Fs和Tr菌丝迁移距离仅为8.01 mm和8.78 mm;3种真菌本身的生长速率排序为Tr>Foc>Fs(见表4),表明无色杆菌Am77在菌丝际的迁移与真菌本身生长速率无关,即无色杆菌Am77与Foc的关系更密切。

表4 3种真菌生长速率和GFP-77在菌丝际的迁移距离

3 讨论

菌丝际微生物研究成为近年来土壤学、植物营养学和微生物生态学研究领域的热点[19]。菌丝际细菌可将真菌菌丝作为其在土壤中迁移的“高速公路”,从而利于发挥其解毒、解磷、促生等功能[20-21],如Kohlmeier等[3]证明了无色杆菌Achromobactersp. SK1、鞘氨醇单胞菌Sphingomonassp. L138和分岐杆菌M.frederiksbergenseLB501TG可在玻璃珠装置中沿尖孢镰刀菌F.oxysporumFo47菌丝进行迁移,而真菌不存在时,细菌不发生迁移;Abeysinghe等[20]发现枯草芽孢杆菌可在构巢曲霉菌丝际迁移并向菌丝提供硫胺素,供菌丝生长。本研究测定了菌株Am77在Foc、茄病镰刀菌Fs及生防真菌哈茨木霉Tr菌丝际的定殖和迁移特性,发现菌株Am77明显定殖于Foc菌丝际且可随该菌丝生长迁移较远距离,而在真菌Fs和Tr菌丝际并无明显定殖及迁移现象。菌株Am77在不同真菌菌丝际定殖和迁移能力的差异可能与不同真菌菌丝分泌物不同有关。前人研究发现,不同真菌菌丝产生的分泌物不同,其菌丝周围的细菌种群有所差异[22-23],如AMF的菌丝分泌物成分包括有机酸、低分子糖类等有机物质,这些成分可吸引菌丝际解磷细菌定殖,而不接种AMF时的细菌群落结构与接种时显著不同[22,24];Nazir等[25]发现真菌Lyophyllumsp.与细菌BurkholderiaterraeBS001共培养时,BS001会利用真菌分泌的甘油而实现其共存。因而推测菌株Am77在Foc菌丝际定殖能力强可能与菌株Am77可利用Foc的菌丝分泌物有关。此外,细菌对真菌分泌毒素的耐受或降解能力可能是其能在某种真菌菌丝际存活的另一重要原因。枯萎病菌能产生镰刀菌酸,该物质在枯萎病菌致病和症状发展过程中起主导作用,可破坏植物水平衡[26],扰乱植物代谢机能[27],诱导植物死亡[28]。本实验室对菌株Am77基因组(登录号:CP059848.1)分析发现,菌株Am77的基因组中含有抗镰刀菌酸的基因(gene2441,gene3145),而且低浓度的镰刀菌酸还可以促进Am77的增殖(另文发表),这可能是菌株Am77可利用Foc分泌的镰刀菌酸从而在其菌丝际定殖的重要原因。

细菌在真菌菌丝际的定殖,可能抑制或促进病害的发生[29]。Al-fattani等[30]报道表皮葡萄球菌在假丝酵母菌丝表面形成生物膜,从而抵御抗真菌药物对真菌的抑制作用。笔者在显微观察时发现明场DIC模式下Foc菌丝周围的Am77菌体发生了堆积,而且沿菌丝形成一层膜;在暗场视野下观察到的Foc菌丝周围发绿色荧光的Am77菌体明显比明场DIC模式下数量少,推测造成这种差异的原因有:① 由于观察方式不同造成的差异,将细菌和真菌菌丝标记成不同的颜色[31],可以更好地观察菌株Am77在Foc菌丝际的定殖情况;② 细菌生长时间过长,部分菌体死亡,不再发荧光。可以通过活菌计数的方法,明确细菌活菌数量,从而为明确菌株Am77在Foc菌丝际的定殖能力提供更直接的证据。

本研究为探究菌丝际细菌与真菌的互作提供了材料。本课题组已经完成Am77菌株的基因组测序,发现其基因组中存在大量趋化基因(另文发表),细菌对菌丝分泌物的趋化响应可能是其随菌丝迁移的重要原因,未来将通过趋化基因敲除等手段深入研究无色杆菌Am77与枯萎病菌Foc的互作机制。