指向深度阅读,提升读书方法指导的有效性

王小潞

摘 要:“圈点勾画”是一种能够提升学生阅读能力的读书方法,教师应在课堂教学中适时且有针对性地进行指导和训练,以方法和习惯带动思维,从而促进学生阅读由“浅”向“深”过渡。《植树的牧羊人》是一篇适合进行“圈点勾画”的文章,教师在课堂上进行教学时,要注重读书方法指导的可行性和整体性,才能让学生得到行之有效的引导。

关键词:圈点勾画; 读书方法; 阅读

中图分类号:G633.3 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2021)2-018-002

《植树的牧羊人》是部编版语文教材七年级上册第四单元第十三课。本单元侧重于展示人生的意义和价值,推荐的阅读方法是默读。该小说作者是法国作家让·乔诺,节选自绘本《植树的男人》,讲述一个孤独的农夫数十年如一日在荒原上种植树木,凭借自己的体力与耐力将荒凉的土地变成绿洲的故事。小说情节简单,通俗易懂,对学生来说不难。但是牧羊人展现出的顽强坚持和无私大爱值得学生触摸文本品味感悟。

本文预习提示里对学习方法有提示:默读课文,注意圈点勾画。可以圈出关键词语,画出重点语句,标出段落层次。所以在课堂教学时将“默读课文,圈点勾画”作为课堂重点,对学生的读书方法也进行了指导。但课上完之后,通过学生检查和作业反馈发现效果并不是很好。通过教学反思和听课老师指导发现,这其实主要是因为读书方法指导不到位导致的。

一、现象描述

教师明确本节课阅读方法是默读。学习本文是在默读的基础上学习与之配合使用的一种新的读书方法——圈点勾画。

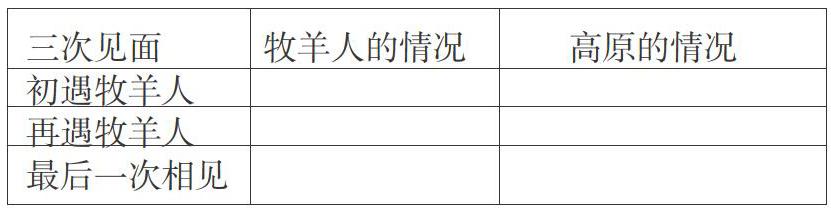

本节课在进行教学设计时,除导入外基本分为了四个板块:①概括文章大意;②通过默读,找出我和牧羊人三次见面时的情形以及高原上的变化,完成表格;③找出描写牧羊人的语句,分析人物形象;④课堂小结以及拓展。

对于读书方法——“圈点勾画”默读法的指导主要是在第二板块:PPT展示问题以及默读法的基本要求:问题:默读课文,寻找“我”和牧羊人三次见面的情景,找到牧羊人的情况,高原上的情况,完成下表。

要求:1.不出声,不动唇,不指读,不回看,一气读完全文。

2.注意圈点勾画。可以圈出关键词语,画出重点语句,标出段落层次。

PPT上对于如何默读,如何圈点勾画的文字讲解看似很多很详细,但是5分钟之后教师检查学生课本以及请学生完成表格。学生们虽然能勉强完成表格,但是书本上没有标记或者零星的几条横线。学生们其实并没有掌握这种读书方法。

在接下来的板块里,教师就没有再继续指导学生运用这种读书方法来默读文本。整节课下来,看似训练了“圈点勾画”默读的读书方法,实际上浮于表面,流于形式,毫无效果。

二、问题诊断

“圈点勾画”是一种行之有效的读书方法。古人也十分推崇,“不动笔墨不读書”,圈点勾画就是边读边思考,边品味边标记。方法的指导、方法的实践,目的是教会学生自己读书,发展学生独立阅读的能力,使阅读教学达到事半功倍的效果。学生圈点勾画的是文章,更是自己的思维、自己的感受。

在该节课课堂上,这种读书方法学生并没有掌握,总的来说有以下问题以及原因:

(一)缺乏详细且可行的方法指导

学生虽然通过教师提示知道要“圈点勾画”,但是如何“圈点勾画”、“圈点勾画”什么,学生无从得知且无法下手。PPT上要求写的很详细,但是如何去做却未有涉及,导致学生在书上随意圈画敷衍了事。整节课教师看似完成了教学任务,但是学生并没有真正学会这种读书方法,独立阅读的训练目的没能达到。

原因:“生本”理念缺失,“备学情”不到位。

基于学情方可贯通方法。学生刚刚步入初中,正处于独立思维发展的重要阶段,但是阅读能力和理解能力不足。再加之班级学生基础较差,读书方法掌握不多,读书习惯不好。教师在备课时就应当考虑学生学情并在备课时有所应对:

可在课前和课上准备圈点勾画几种常用符号如“△△”、“____”和“~~~~”等的使用方法的展示,学生心中有数,下笔有处。教师备课时要更为详细,在学生可能提到某句话时如何具体点拨,做好预设,及时给出可行的操作建议和路径指引,引导学生在方法实践和课上反馈中逐步掌握该读书方法,学会默读,学会阅读,学会自学。

在备课中,备学生即学情分析的效果对于备课质量起到至关重要的作用。这次课堂问题的产生还是因为教师缺乏学生主体意识,没有进行深度备课。在备课时没有注意换位思考,没有站在学生现有的能力和水平上设计,就教学活动来帮助他们实现知识和技能从无到有和由难到易的转化。

(二)方法指导没有贯穿整个课堂

“圈点勾画”的方法指导在课堂的第二部分出现了之后,在后面的课堂教学中并没有再提及。如“昙花一现”,远没有达到预期的训练效果。“圈点勾画”是第四单元的重点学习方法,它作为“过程与方法”可以搭建桥梁把“知识与技能”和“情感态度与价值观”两个目标联结,它作为一种实用的读书方法可以贯穿整个课堂,实现整节课三维目标的有机统一。在课堂第一板块小说情节的概括和第三板块牧羊人人物形象的理解上都可以串联,结合文章中的具体语句分析牧羊人的形象,学生边读、边画、边想、边写,学生阅读会更深入,理解会更深刻,也更具有个性化。但是教师在教学设计和课堂教学时对“圈点勾画”浅尝辄止,与之相对应的,学生掌握自然也不到位。

原因:教学设计缺乏整体性和连贯性。

教学目标的设定应当立足于整个单元、整节课,教学目标如线索将教学环节串联,在目标背景下以梯度递升的方式开展教学活动。“圈点勾画”作为本课的“过程与方法”可以在教学设计时在每个环节进行递进式的操练,由易到难、由整体到细节。但是本节课的教学上却只在第二环节有所体现,割裂了与其他教学活动的联系,使教学过程过于片面化。总体上来看,教学设计视野狭隘,缺乏了整体性和连贯性。

三、教学对策

针对上述问题以及产生的原因,走出流于形式的方法指导的误区,要在教学上做到以下几点:

(一)读书方法的指导要更加细致、可行

默读法是一种较为实用、运用广泛的读书方法,能够掌握并熟练运用对于学生的深度阅读能力的提升有很大作用。《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称“课标”)要求,第四学段(7-9年级)的学生默读要“养成默读的习惯,有一定的速度,阅读一般现代文每分钟不少于500字。”但是要达到课标的要求并非一蹴而就。在初一上学期的《植树的牧羊人》教学中,教师可以对学生降低默读要求:速度可以不需要达到每分钟500字,但是“圈点勾画”做批注的习惯要逐渐养成。教师在环节中可以更加细致指导。

比如在情节概括环节时出示PPT问题:浏览课文,勾画出能够体现“我”与牧羊人三次见面时标志时间转换的词句,请用“_”画出,并尝试用一句话概括文章内容。通过圈点勾画关键词语,整体感知文本内容,带领学生初步感知读书方法的使用。比如在感知牧羊人人物形象时出示PPT问题:用“( )”标画出牧羊人的相关语句,并用“△△△”点出富有感染力的词语,品悟牧羊人形象。

引出不同符号的使用,让学生通过默读、圈点勾画获得个性化的阅读感悟,以学生的感悟代替老师的“填鸭”。

不仅如此,在课堂上的交流点拨过程中,教师也要继续引导读书方法。可以就几句做出示范,帶领学生一起圈点勾画。让学生明白:圈点勾画,不是随便的圈化,而是要注意圈画出关键信息,体现阅读思考重点。

(二)读书方法的指导可以一线贯之

“圈点勾画”作为本节课的重点读书方法,可以作为整节课的切入点,贯穿整节课的教学始终。第一步圈点勾画标志时间转换的词句,概括小说的情节,构建对该小说的框架式印象;第二步通过圈点勾画荒原前后变化的关键词句,进行三处的对比(教师可以重点以第三次见面时的环境描写为例,示范如何圈点勾画),在对比中体味荒原变绿洲的奇迹;第三步学生圈点勾画文中描写牧羊人的语句,抓住关键词,体味牧羊人的品质。圈点勾画由整体到局部,由框架到细微;第四步学生再次默读,快速圈点勾画出表达作者情感的关键语句,提升圈点勾画的速度。以上的四步,层层递进,由事到理,任务难度由高到低,梯度上升式地锻炼学生的感知和理解能力,促进学生的阅读力和思维力的提升。

同时,“圈点勾画”作为一种辅助手段,也不能喧宾夺主,将课堂变为一节读书方法训练课。教师在教学时要注意把握时间的安排和重点的突出。

四、小结

圈点勾画,学生圈点勾画的是文章,实际上圈点勾画的是学生自身的思维和阅读体悟。养成良好的读书习惯,通过动笔来驱动学生对文本进行深度阅读。由课内文本引申到课外阅读,由单篇的阅读引申到群文阅读和整本书阅读。如此进行长期训练,引导学生养成良好的读书习惯,学生深度阅读和独立思考的能力自然会慢慢提升。