结构化评价,让学习过程可视化

[摘 要]语文新课标提出了“教—学—评”一体化理念。其中“评”是一种聚焦学生学习和教师教学的评价。教师通过评价了解学生的学习进展,学生通过评价了解自身的学习现状及与学习目标的距离。在具体的教学过程中,教师要以终为始,确定教学目标和评价标准,并将评价贯穿教学全过程,让自己的教学有方向,让学生的思维过程看得见、学习过程可视化,以助力学生完成学习任务,达成学业质量的目标要求,实现核心素养的整体提升。

[关键词]“教—学—评”一体化;教学目标;评价标准;任务单

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2025)01-0077-03

“教—学—评”一体化强调以学习目标为教师的教与学生的学的出发点与归宿。教师在备课前必须对学习目标有清晰的了解,明确学生在学习时应该做什么、怎么做、做到什么程度。只有这样,学生的学习才会有标准,反馈才会有标准,教师也才能提供反馈并根据不同学生的需要做出修正。那么,教师依据什么教?学生依据什么学?对学生的学习依据什么评价?教师又该如何实施教学才能使三者达成一致?下面,笔者以统编语文教材五年级下册第六单元《跳水》一课为例,结合自己多年的教学实践与思考,从以下几个方面展开具体阐述。

一、评价导向,精准定位教学目标

教学目标包括教师教的目标与学生学的目标。评价标准是对学生学习效果进行评估的重要依据,在教学活动中占据核心地位,并与教学目标和教学活动紧密相连。教学目标是否达成,需要通过评价标准(或评估依据)来检验,因此教学目标应与评价内容、标准保持一致。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)指出,语文课程“以促进学生核心素养发展为目的”,从文化自信、语言运用、思维能力、审美创造四个维度出发,既有所侧重,又融为一体。

比如,《跳水》一文所在单元的人文主题是“思维的火花跨越时空,照亮昨天、今天和明天”,语文要素是“了解人物的思维过程,加深对课文内容的理解。根据情境编故事,把事情发展变化的过程写具体”。细细揣摩便可发现,单元的核心词是“思维”,关键要素是“了解过程,加深理解”和“创编故事,写好变化”。

很多教师由于未将评价前置,确定的教学目标比较简单:1.学习本课生字、新词,能用“模仿、风平浪静”等词语造句,有感情地朗读课文;2.理解课文内容,了解事情发生、发展的全过程,知道事物之间是有联系的;3.学习课文,体会船长处理危机的果断,学习他沉着冷静、机智果敢的品质。笔者则基于核心素养,以评价为导向确定以下教学目标:1.准确认读“放肆、桅杆、龇牙咧嘴”等词语,会写“肆”等14个生字;2.通过列小标题、预学比较等方式,理清故事的起因、经过和结果,有条理地讲故事;3.通过辩论、画思维导图等方式,理清人物之间的关系,了解人物的思维过程;4.选择猴子、男孩、水手中的一个角色,抓住人物(动物)的神情、言行,写出其内心想法。

经过比较不难看出,评价导向下的教学目标把实践路径和评价要素有机融入其中。这样的教学目标不仅是检验学习成果的有效手段,也是指引教师的教和学生的学的重要方向。

二、学习前置,提升课堂教学效度

在明确了教学目标后,教师要将学生的学习前置,以提升课堂教学效度。譬如自学任务单,就对学生开展课前自主学习起到了很好的导向作用。在学生了解了课前自学的目的和要求后,他们就能更有动力完成自学任务。

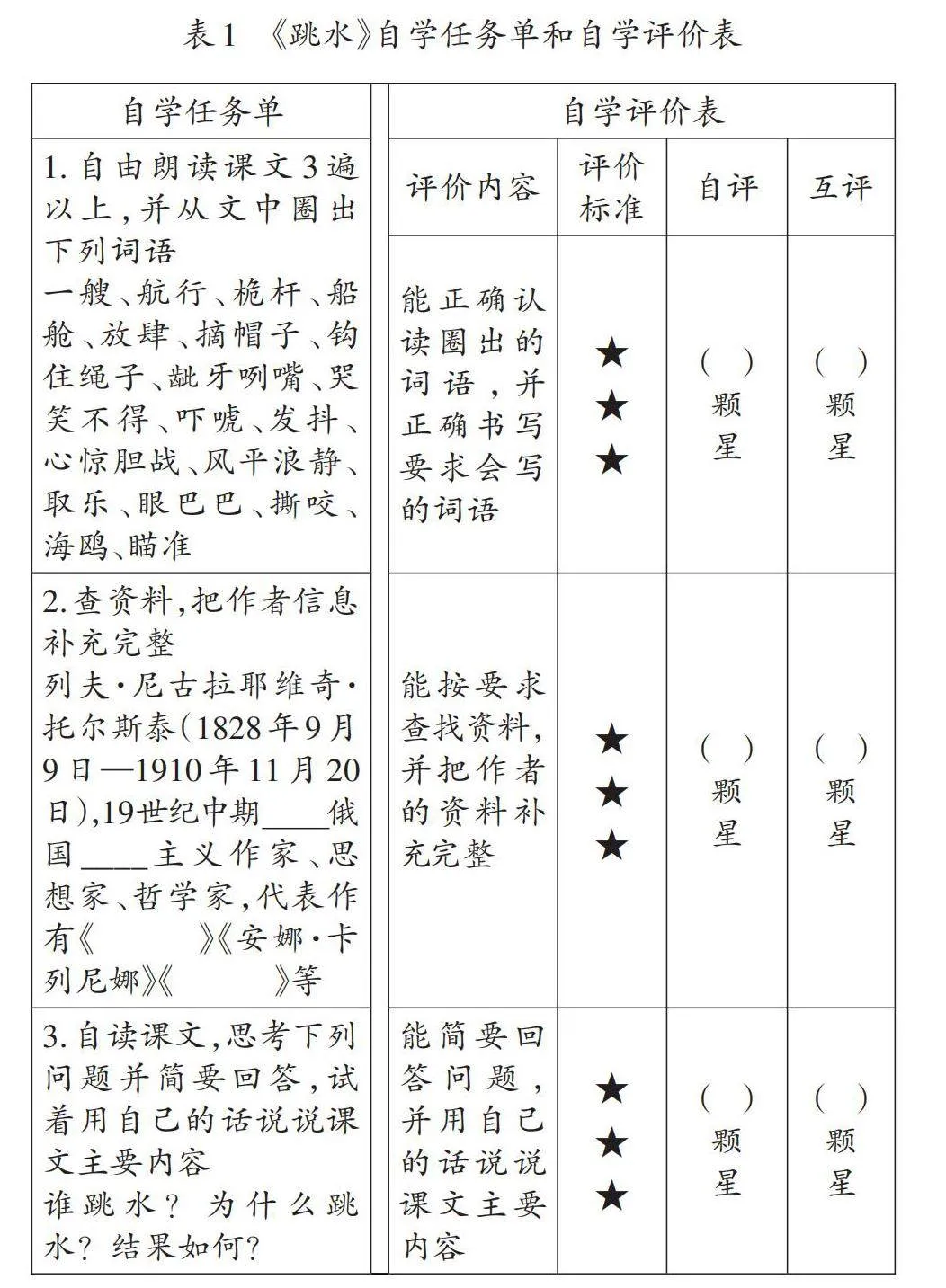

比如,笔者在教学《跳水》一课时,设计了以下自学任务单和相应的评价表(见表1)。

这样基于教学目标设置课前自学任务,能让学生的学习过程可视化,有助于教师依据学生的课前学习情况,将零散的知识统整到学生已有的知识体系中,使学生在解决问题的过程中将知识转化为能力,并用来解决新的问题,从而在亲历学习中建构并完善语文知识体系,培养自主学习能力、合作能力、创新意识及良好的思维品质。

三、共读实践,促进课堂深度学习

深度学习下,学生能理解知识的内在逻辑,建立知识之间的联系,并运用所学知识解决复杂问题。因此,教师在日常教学中要注意引导学生进行深度学习,其中明确学科素养目标是关键。教师要将学科核心素养细化到每个单元、每堂课的教学中,使教学目标不再仅仅是知识的传授,更是素养的培养。在这个过程中,评价任务起到承上启下的作用,上接学习目标,与目标相匹配;下连学习过程,嵌入教学过程,最终实现“教—学—评”一体化。

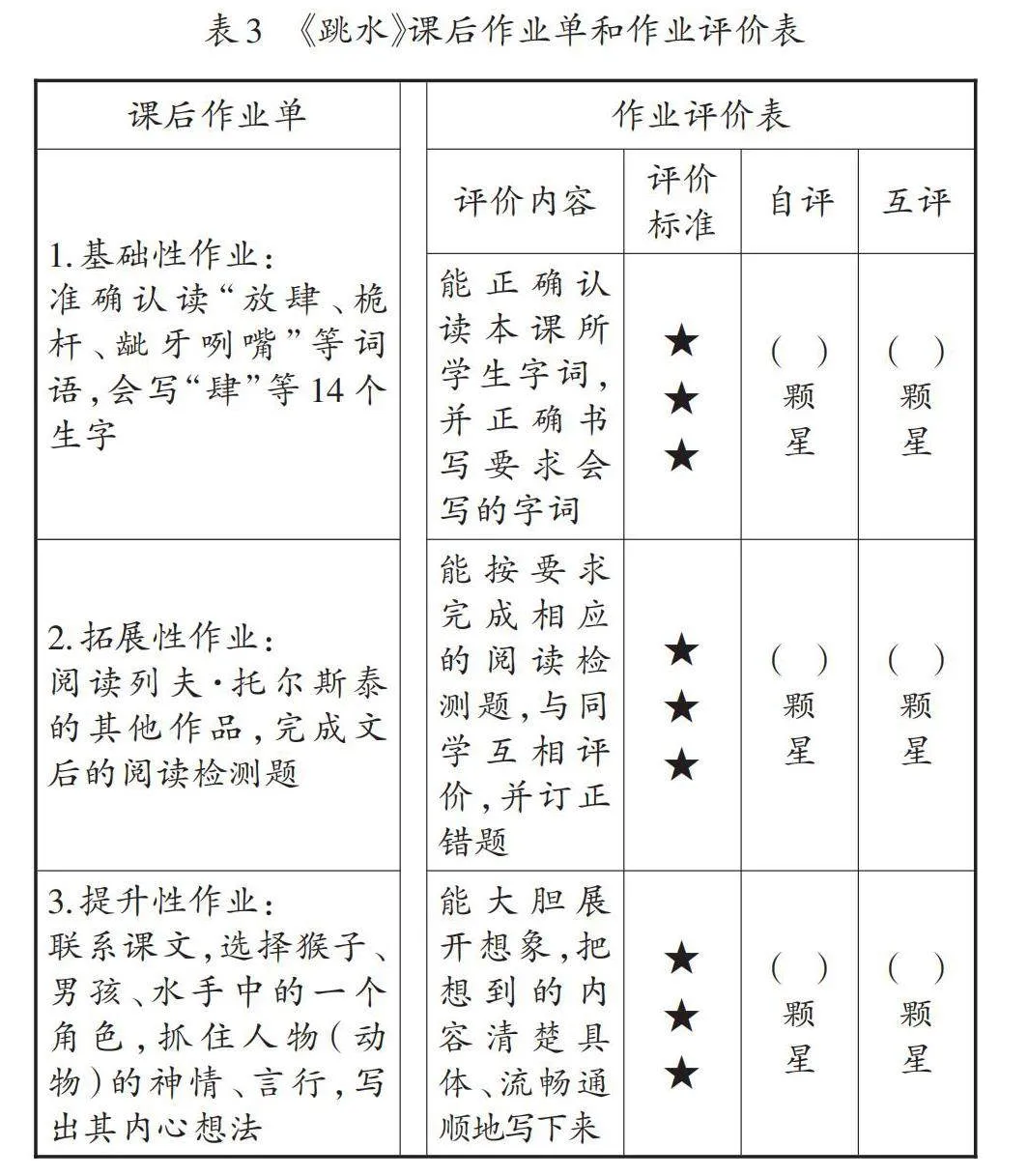

比如,在《跳水》这篇课文的共读实践中,笔者秉持“以学为主”理念,设计了共读任务单和相应的评价表(见表2),通过把任务和评价嵌入教学过程,努力引导学生贴近文本、融入情境、浸润语言、阅读感悟,在读书思考、交流分享、诵读积累、表达运用中实现深度学习。

由上表可知,教师结合学习目标设计真实的学习任务和评价指标,并依据学生的学习表现实施嵌入式的星级评价,收集学生是否达成目标的证据,及时评价学生“在学什么”“达到什么水平”“距目标多远”等,把握学习的进程与成效,能更好地发挥评价对教学过程的监测反馈、诊断导向、激励强化和改进优化的作用,确保教学目标的有效实现和学生学习的高效开展。

四、延学训练,拓宽课堂教学广度

语文新课标倡导自主、合作、探究的学习方式。教师应坚持并努力做到以学为中心,把学习主动权还给学生,充分保证学生在课堂上阅读思考与表达运用的时间和空间。比如,在教学《跳水》一课时,笔者以语文新课标为依据,以教材文本为载体,以学生的实践活动为主线,以教学评价为导向,努力构建起学为中心、思为内核的“备—教—学—评”一体的良性互动的教学生态,有效促进了学生的深度学习。

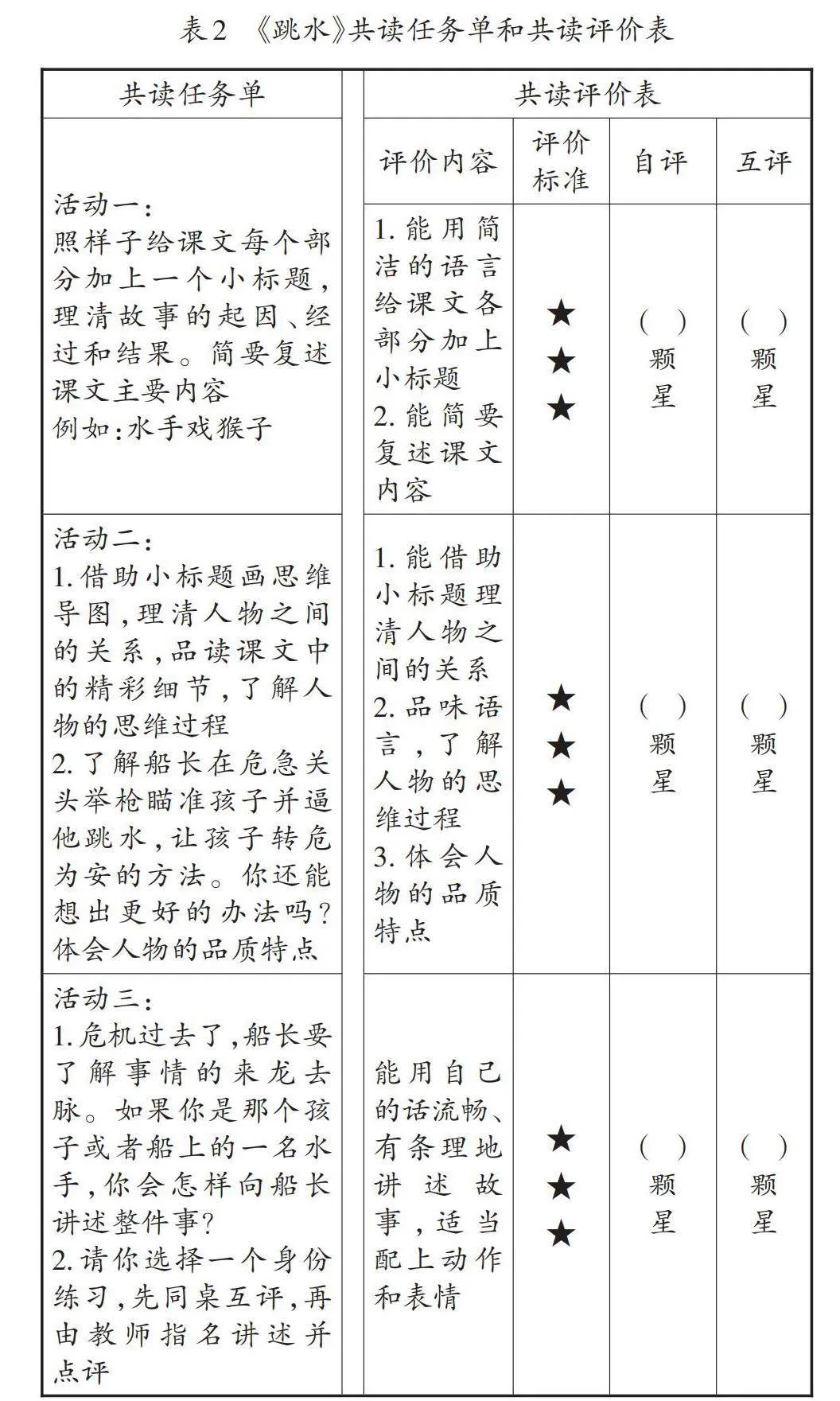

为了给学生创造更多展示交流的机会,助力课堂内外及读、写、思训练的有效融通,教师可以结合课后练习、“资料袋”和“阅读链接”的内容设计课后作业单,以拓宽课堂教学的广度,促进学生的深度学习和“备—教—学—评”一体化真正落地。比如,教学《跳水》一课后,笔者精心设计了课后作业单和相应的评价表(见表3)。

从《跳水》一课的教学实践中可以看出,学是教的根据,教是打通教、学、评三个环节的重要依托,评是衡量学与教有效性的准绳,是判断核心素养是否真正落地的依据。“以学论教”是现代课堂教学评价的指导思想,教、学、评三者只有真正融会贯通,才能相互促进,共同提升课堂教学效率和学生的核心素养。

实践证明,结构化评价有助于教与学的及时改进,让教师的教学有方向,让学生的思维过程看得见、学习过程可视化。教师要有意识地利用评价过程和结果,发现学生语文学习的突出优点与存在问题,提出有针对性的指导意见,促进学生反思自己的学习过程并及时改进学习方法;同时,教师还要依据评价结果反思教学成效、问题及不足,优化教学内容,改进教学设计。在此基础上,教师要合理调整教学目标,促使学生完成学习任务,达成学业质量的目标要求,助推课堂教学效益和学生核心素养的整体提升。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 约翰·哈蒂,德布·马斯特斯,凯特·伯奇.可见的学习在行动[M].彭正梅,伍绍杨,邓莉,等译.北京:教育科学出版社,2018.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 罗宾·R.杰克逊.教学可以很简单:高效能教师轻松教学7法[M].李端红,译.北京:中国青年出版社,2013.

[4] 崔允漷.有效教学[M].上海:华东师范大学出版社,2009.

[5] 朱晓娟.基于核心素养的小学语文教学方法[J].文理导航(上旬),2024(7):64-66.

[6] 李霞.基于主题阅读,畅享阅读精彩[J].小学阅读指南(高年级版),2024(6):34-36.

" (责编 蔡宇璇)