行业特色环境类专业教师科研反哺教学的路径探索

[摘 要]科研反哺教学是提升学生创新能力和实践能力的重要手段。文章针对环境类专业学科特点,以陕西科技大学环境类专业为例,根据学生认知发展规律和科研创新规律,通过科研成果转化为教学资源、科研平台转化为教学平台、科研设计转化为教学实践、科研实践转化为创新实践、科研思维转化为教学方法等路径,构建紧密相连的“科研—教学—学习”连接体,探索科研反哺教学的新路径,促进科研与教学深度融合,实现高质量科研反哺教学,培养高素质创新型人才。

[关键词]科研反哺教学;环境类专业;创新人才培养

[中图分类号]G642 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2025)02-0114-05

坚持“以本为本”,把本科教育放在人才培养的核心地位,是新时代教育发展的必然趋势。2018年,教育部发布《教育部关于加快建设高水平本科教育" 全面提高人才培养能力的意见》,要求推动科研反哺教学,强化科研育人功能,将最新科研成果及时转化为教育教学内容,以高水平科学研究支撑高质量本科人才培养[1]。2019年,教育部发布《教育部关于深化本科教育教学改革" 全面提高人才培养质量的意见》,明确提出推动科研反哺教学,支持学生早进课题、早进实验室、早进团队,以高水平科学研究提高学生创新和实践能力[2]。科研反哺教学可以促进教学与科研深度融合,已成为提高学生创新能力、提升学生培养质量的重要手段。如何有效地发挥各类科研资源在人才培养中的作用,建立科研反哺教学的人才培养机制,为高素质创新型人才培养提供重要保障,是各高校急需探索的现实问题,也是当前高等院校教育教学改革面临的重要挑战[3-4]。

针对每个学科特点,系统探索适合各学科专业特色的科研反哺教学实现路径,对科研反哺教学的高质量实施具有重要意义[5-6]。环境类专业教育是我国生态文明建设和生态环境保护的重要基础,也是实现国家“双碳”目标的重要支撑。随着国家生态文明建设推进,国家与社会对生态环境保护人才的需求量在不断增加,对环保人才综合素养的要求越来越高。这也给环境类专业教育提出了更高的要求,如何培养高素质环保专业人才,是环保教育工作者共同关注的问题。科研反哺教学是提高人才培养质量的重要手段,探索环境类专业教师科研反哺教学实施路径,对培养高素质环保人才具有重要意义[7-8]。

一、陕西科技大学环境科学与工程学科教学与科研现状

陕西科技大学创办于1958年,是全国第一所轻工高等院校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”及“十四五”教育强国推进工程建设高校,是陕西省国家“双一流”培育高校和重点建设的高水平大学。陕西科技大学环境科学与工程学院(以下简称学院)的前身为1961年设立的轻化工一系,经过60余年的发展,已经成为服务国家和地方战略需求,推动行业绿色高质量发展的特色学院。学院现有环境工程、环境科学与工程以及环境生态工程3个本科专业,具有环境科学与工程一级学科硕士学位授权点、资源与环境硕士专业学位授权点和资源与环境化工二级学科博士学位授权点,其中环境工程专业通过工程教育专业认证,入选国家级“一流专业”建设点,环境科学与工程本科专业入选“陕西省一流专业”建设点。近年来,学院全面落实立德树人根本任务,坚持“以本为本”,秉承“学生为中心,成果为导向,持续改进”理念,围绕国家、地方和行业发展需求,不断推进专业持续改进,提升人才培养质量。

为了培养适应经济社会高速发展需求的人才,陕西科技大学不断加强师资人才队伍的建设,大力引进环境领域高层次人才、鼓励专任教师积极参与科研项目和社会服务工作,不断提升教师自身水平。近年来,学院教师人数和科研项目数量大幅度增加,生师比逐年下降,这些为科研反哺教学的高质量实施奠定了坚实的基础。2016年,学院开始实行本科生全员导师制,安排导师指导本科生参与创新创业训练计划和学科竞赛,鼓励本科生参与到导师的科研项目工作中,激发本科生参与科研创新的热情。同时,学院坚持学科专业一体化建设理念,坚持科研反哺教学,依托各层次的科研平台,把科研创新资源转化为优质教学资源,以高水平科创活动提高学生工程实践和创新能力。

二、科研反哺教学的实现路径

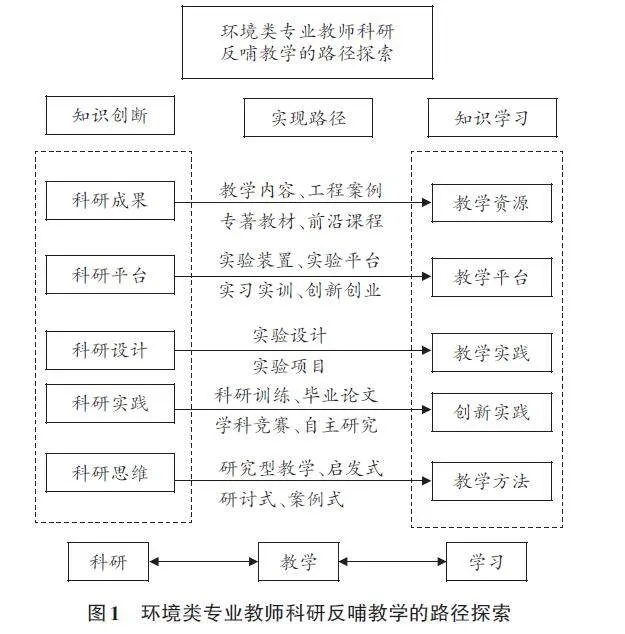

结合学生认知发展规律,按照科研创新规律探索环境类专业教师科研反哺教学的实施路径(见图1)。通过科研成果转化为教学资源、科研平台转化为教学平台、科研设计转化为教学实践、科研实践转化为创新实践、科研思维转化为教学方法等路径,引导教师把科研活动转化为教学模式,学生把科研活动转变为学习模式,从而形成紧密相连的“科研—教学—学习”连接体,促进科研与教学深度融合,实现科研反哺教学。

(一)科研成果转化为教学资源

科研成果凝练成教学内容、教学案例融入课堂教学。科研成果是在大量的专业基础知识的基础上经过复杂的智力劳动所得到的知识产品,代表着该领域研究的最新进展。把科研成果有效融入人才培养中,融入理论和实践课程教学中,丰富课程教学内容。将在科研活动中发现的新理论、新方法和新技术融入教学内容之中,不断优化、更新教学内容体系,有助于教学内容适应经济社会快速发展的需求。将多个科研成果以工程案例的形式引入教学内容,以工程案例为载体,让学生充分了解实际工程中碰到的问题,并用自己所学的知识关联工程现场,通过理论联系实际,解决实际工程中存在的问题,能够使本科生课堂教学更生动和有趣,更好地激发学生学习的积极性。如学院教师依托工程技术研发项目和工程案例开发的教学案例《制革行业废水减污降碳关键技术及工程案例》已用于本科生的专业课程教学;学院教师开发的《无油无虑——绿色卓效油泥生物处理技术研发及工程示范》教学案例入选教育部学位与研究生教育发展中心发布的2023年度主题案例立项名单。

将科学研究中发现的新原理、新技术和新方法编写成为教材,是科研反哺教学最为直接、普遍的实施形式。如环境工程专业开设的轻化工污染控制课程主要以教师承担的制革废水处理、造纸废水处理等工程为案例开展教学,让学生了解最新行业动态和技术前沿。同时,将科研成果编写成教材,出版了《制革工业清洁生产和污染控制技术》《轻工业固体废弃物资源化利用技术的研究》和《制革污染治理及废弃物资源化利用》等相关行业特色教材,有力支撑了行业特色环保人才的培养。

依托教师科研成果和工程案例,利用现代信息技术构建线上实践教学资源,实现科研反哺教学。依托学校环境工程省级虚拟仿真实验教学中心,结合教师科研和工程案例,建设污水处理厂A2/O工艺3D虚拟仿真实训、制革污水处理虚拟仿真实验项目、工矿企业尾矿污染场地修复工程虚拟仿真综合实验等虚拟实验教学资源。同时,以教师参与设计的典型工程案例为依托,将工程案例及其运行管理制作成微视频资料,用于线上实践教学,如《城市生活污水处理工艺运行与设计》《造纸工业污水处理工艺运行与设计》《制革工业污水处理工艺运行与设计》等线上教学资源,是综合了实习单位污染物处理设施工艺的微视频资料、工艺设计图纸以及设施运行情况等资料构建的线上实习教学资源。现场实习前,学生可自学线上教学资料,指导教师通过课堂讲解及工程设计经验分享,使学生对实习单位污染物处理设施的工艺设计有全面了解,现场实习时深入了解工艺流程设计和运行管理,从而避免实习流于形式,强化实习效果,提升学生解决复杂工程问题的能力。

聚焦国家生态文明建设、美丽中国建设、打好污染防治攻坚战等国家重大战略需求,开设《环境科学与技术前沿》前沿性讲座,融入环境科学领域的最新研究和工程成果,以及发展动态、热点研究问题和前沿发展趋势,拓宽学生的视野和知识结构;让“将论文写在祖国的大地上”的科研故事和优秀专家学者们敢为人先的创新精神、潜心研究的奉献精神、集智攻关的协同精神等优秀品质进入课堂,激发学生从事生态环保事业的热情,引导学生投入专业学习和科研工作,为打好蓝天、碧水、净土保卫战贡献力量。同时,学院积极邀请国内外知名学者或行业内领军人才到学校开展 “前沿科学报告”“未央导师论坛”等各类学术讲座,交流分享学科前沿和成果,营造浓厚的学术交流氛围,引导学生通过深度参与学术交流,了解本学科的学术前沿和发展动态,激发学生对学术探究的积极性和主动性。

(二)科研平台转化为教学平台

将科研成果转化为实验装置,形成本科生实验教学平台。根据教师的最新工程技术研究成果和工程案例,设计本科生实验教学装置。学院教师根据多年科研和工程设计经验,结合轻化工行业水污染防治技术发展趋势,自主设计开发了轻化工污染防治中试实验教学平台。学院教师自主设计了“UASB+接触氧化+竖流式沉淀池+光催化”“浮+铁碳微电解+MBR”“ASBR+SBR+超滤”“沉淀池+ A2/O工艺+辐流式沉淀池+混凝沉淀”“混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+辐流式沉淀池+BAF”等轻化工水污染控制工艺装置,用于本科生水污染控制工程实验等实验课程教学,让学生能全面掌握轻化工行业水污染控制最新进展。同时,将与企业合作研发的环保设备和装置用于本科生实验教学,让学生全方位了解和掌握最新技术进展。学院教师自主设计的学校污水处理站,直接作为学生认识实习、生产实习、课程实习等实践教学环节的实践基地,在教学中充分将理论与实践结合,提升教学质量和效果。

科研平台转化为实验教学创新平台。依托学院现有省部级重点实验室、工程技术研究中心和各团队科研实验室等科研平台,建立本科生实验教学平台,以多种形式向本科生开放,实现教学平台和科研平台的互通,充分发挥学科和科研的优势,为本科生创新能力的培养提供平台保障。积极创造条件将本科生实验教学、毕业设计论文以及科创竞赛等引入各类各级科研创新平台。鼓励高水平教师将自己的科研项目或科研成果融入本科生毕业设计(论文)、创新实验等,使毕业设计(论文)、专业综合实验和科创竞赛项目等具有更强的针对性和前沿性,使学生能直接参与高水平科研项目的研究工作。目前,学院依托本科生全员导师制,本科生专业综合实验、毕业设计(论文)和科创竞赛等均由指导教师结合自己的科研项目,在各研究团队实验室自行开展,由学生自主设计实验内容、教师指导开展相关科学研究,通过强化过程考核,确保学生科研创新能力的培养。

科研平台转化为实习实训和创新创业基地。学院与知名企业联合共建校外实习实训和创新创业基地,为学生进行实习实训和创新创业提供实践教学场地、场所。同时,聘请企业高管和技术人员作为校外实习实训和创新创业指导教师,在学生实习实践期间参与指导;邀请知名企业高级工程技术专家参与培养方案修订、设计类课程授课、实习和毕业设计(论文)指导等本科生教学工作。近年来,学院先后邀请20余位工程实践和设计经验丰富的知名行业专家参与了本科生理论和实践教学工作。

(三)科研设计转化为教学实践

教师将实际科学研究工作中的研究设计进行精心加工和设计后,导入课程实践教学,更新实践手段和方法,构建综合性、设计性实验项目,强化实践教学对学生实践创新能力的培养。如环境生态工程专业开设的环境生态工程综合实验课程,包括有机污染土壤化学氧化修复实验、植物浮岛湿地净水实验、矿冶固废免烧陶粒的制备实验及对酸性矿山废水的处理实验等的综合性实验项目均是根据教师的科研项目和成果,经过优化设计后转化而来的实验教学内容,大大提高了实验项目的质量。

(四)科研实践转化为创新实践

随着教师科研水平的不断提高,教师科研项目数量不断增加,为学生的毕业设计(论文)、大学生科研训练、大学生创新创业训练、科技创新竞赛等提供了大量的研究选题,增加了学生科研实践的机会。学生通过参与科研实践,加深了对所学课程知识的理解,强化了对所学知识的综合应用能力,提高了提出问题、分析问题和解决问题的能力,培养了实践和创新能力。学院以“科研训练+学科竞赛”为抓手,构建以培养创新意识和创新能力为核心的本科生全员导师制,组织纵向链式学习科研团队,团队以导师为主导、研究生为协助,辅导本科生;高年级以大学生“科研训练+学科竞赛”为核心载体,让学生在本科阶段获得真实科学研究与发明创造的经验,在主动思考、积极探索、自主实践的过程中,实现创新能力的锻炼和提升,培养创新意识和创新精神,提高实践创新能力。

(五)将科研思维转化为教学方法

研究型教学方法是理论和实践教学中实现科研反哺教学的重要教学方法。开展研究型教学,鼓励教师在教学过程中根据科研和工程经验创设问题情境,激发学生的学习兴趣和探究热情,引导学生围绕问题进行自主学习和自主研究,并将学习的疑问和研究结果在课堂上进行交流,鼓励学生质疑批判和发表独立见解,培养学生的独立思考和创新能力。积极探索启发式、研讨式、案例式教学方法,将科研思维转化为研究型教学方法,提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,提升学生创新思维和能力,培养高素质创新型人才。

三、结语

根据环境科学与工程学科特点和陕西科技大学环境类专业人才培养特色,通过科研成果转化为教学资源、科研平台转化为教学平台、科研设计转化为教学实践、科研实践转化为创新实践和科研思维转化为教学方法等路径,陕西科技大学环境类专业探索科研反哺教学的实现路径,实现教学与科研深度融合,培养高素质创新型人才。经过实践和探索,环境类专业学生创新能力显著增强,近3年,在校生参加中国国际大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等学科竞赛比例大幅度提高,获“互联网+”大赛国家级银奖、“挑战杯”国家级银奖等省部级以上奖励30余项,5篇论文被评为陕西省优秀本科毕业论文,本科生深造率达50%,用人单位对学生工程实践和创新能力的满意度不断提升。由此可见,科研反哺教学的实施对环境类专业学生工程实践和创新能力的培养具有重要意义。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 教育部.教育部关于加快建设高水平本科教育nbsp; 全面提高人才培养能力的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html.

[2] 教育部.教育部关于深化本科教育教学改革" 全面提高人才培养质量的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201910/t20191011_402759.html.

[3] 李志军,孙世坤,胡笑涛.科研试验平台反哺教学的实践与探索[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2024(3):26-28.

[4] 陶政宇,李楠.高校教师科研对教学反哺性的实证研究:基于全国63所高校的数据检验[J].黑龙江高教研究,2023,41(6):36-41.

[5] 刘玉荣,胡荣,王锦标,等.基于高校科研平台反哺教学的探索与实践[J].高教学刊,2022,8(34):91-94.

[6] 韩德帅,蔡艳平,姜柯,等.军队院校军事科研反哺教学的路径探索与实践:以国防工程信息管理专业为例[J].大学教育,2023(17):22-24.

[7] 孔令军,宋刚,苏敏华,等.科研反哺教学在创新型人才培养中的实践探索:以环境工程专业教学为例[J].高等理科教育,2021(6):35-39.

[8] 王家宏,于生慧,景立明.轻化工特色环境工程专业实践创新平台建设的探索[J].高教学刊,2021,7(25):27-30.

[责任编辑:雷 艳]