全球化时代传统龙舟文化认同的内涵表征与建构思路

摘 要:采用文献资料、历史考证与田野调察等研究方法,对中华传统龙舟文化认同的内涵表征、现实困境与建构思路进行研究。内涵表征:历史渊源与话语叙事是传统龙舟文化认同的生成根基、象征符号与精神体认是传统龙舟文化认同的归属表征、价值共识与文化自觉是传统龙舟文化认同的生态意蕴。现实困境:社会转型中“乡土性”变迁招致传统龙舟文化认同主体的心理漠视、社会碎片化的“自我中心式”观念引致传统龙舟文化认同的层次链接断裂、竞技体育“锦标主义”的盛行导致传统龙舟文化认同的同一性基础弱化。建构思路:以道德共相导引中华传统龙舟文化认同集体记忆、以族群共相凸显中华传统龙舟文化认同辨识意蕴、以伦理共相规范中华传统龙舟文化认同禁忌规则、以审美共相强化中华传统龙舟文化认同鼓励意义。

关键词:传统龙舟;文化认同;内涵表征;认同建构

中图分类号:G80-05

文献标识码:A

文章编号:1008-2808(2025)01-0073-07

Abstract:Using the research methods of literature, historical research and field survey, this paper studies the connotation representation, practical difficulties and construction ideas of the Chinese traditional dragon boat Cultural identity. Connotation representation: historical origin and discourse narration are the foundation of the generation of traditional dragon boat Cultural identity, symbolic symbols and spiritual recognition are the attribution representation of traditional dragon boat Cultural identity, and value consensus and cultural consciousness are the ecological implications of traditional dragon boat Cultural identity. Realistic dilemma: The change of “local” in the social transformation has led to the psychological indifference of the main body of traditional dragon boat Cultural identity, the fragmented “egocentric” concept of society has led to the breaking of the hierarchical links of traditional dragon boat Cultural identity, and the prevalence of “champion doctrine” in High-performance sport has led to the weakening of the identity foundation of traditional dragon boat Cultural identity. Construction ideas: guide the Collective memory of Chinese traditional dragon boat Cultural identity with moral universals, highlight the identification implication of Chinese traditional dragon boat Cultural identity with ethnic universals, standardize the taboo rules of Chinese traditional dragon boat Cultural identity with ethical universals, and strengthen the encouragement significance of Chinese traditional dragon boat cultural identity with aesthetic universals.

Key words:Traditional dragon boat;Cultural identity;Connotative representation;Identity construction

全球性与民族性的并存是全球化时代的基本悖论,一方面全球化总是试图消解和瓦解各个国家的文化与特色,达至全球同一性,文化认同危机与文化焦虑也因此成为当代民族国家发展中不可避免的现象;另一方面,全球化在促进全球性生成的同时,也促使民族文化在与“他者”的对比中,凸显和强化民族性,酝酿着不同文明之间的冲突与竞争[1]。在此背景下,紧扣中华优秀传统文化传承发展的时代主题,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》政策,阐明中华传统龙舟作为中华优秀传统体育项目推广的必要性,及其传承发展中文化认同的重要性。

中华传统龙舟文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,积淀了中华民族伟大的精神追求与信仰标识,以独特的历史文化形态, 蕴藏着中华文明发展最宝贵的历史基因,成为具有独特风韵的传统文化遗产[2]。近年来,在历时态“传统龙舟生境变迁”与共时态“中西文化交融”的双重语境下,中华传统龙舟的“去仪式化”[3]、“重竞技化”[4]与“赛事趋同化”[5]等现象频繁发生,极大地消弱了中华传统龙舟文化认同感。为此,如何在时代张力中增进中华传统龙舟文化认同,助力铸牢中华民族共同体意识,已成为中华优秀传统文化传承发展工作中迫切需要回应的问题。本文在对中华传统龙舟文化认同内涵逻辑与危机呈现阐析的基础上,提出中华传统龙舟文化认同危机的消解路径,以期提供有益参考。

1 中华传统龙舟文化认同的内涵表征

新时代社会主义物质文明的高度发展使得指涉人们精神文明的文化与文化认同愈加成为中国式现代化的关键。文化认同是人们在长期生活中所形成的对民族性事物所持有的肯定性认知,主要表现为个体对所属文化的价值认同,以及能够自觉获得文化的归属感[6],而人们使用相同的文化符号、秉承共同的文化理念、遵循共同的行为规范、追求共同的文化理想构成了文化认同的基本依据[7]。中华传统龙舟文化认同是人们对中华传统龙舟文化源流的承认、认可与赞同,由此产生归属意识,进而获得文化自觉的过程,蕴含了历史渊源与话语叙事、象征符号与精神体认、价值共识与文化自觉的内涵表征。

1.1 历史渊源与话语叙事:中华传统龙舟文化认同的生成根基

中华传统龙舟文化集“龙文化”“舟文化”“竞渡文化”于一体,具有悠久的历史渊源和丰富的话语叙事。龙的来源多元且复杂,涉及到了图腾崇拜、天文观测、神话传说等多方面,随着农耕文明的发展,龙逐步成为人们祭拜的对象和吉祥的化身,并赋予其治水与司雨的本领[8],如《山海经·大荒东经》“旱而为应龙之状,乃得大雨”,《史记·封禅书》“鼎既成,有龙垂胡髯下迎黄帝”。舟最早出现于我国浙江萧山一带,越人惯以用之,如《淮南子·齐俗训》“胡人便于马,越人便于舟”[9],而龙舟最早记载于《穆天子传》“天子乘鸟舟龙卒浮于大沼”,后来成为先民原始意象中图腾的真实化身,人们对其加以祭祀与崇拜,如《沅陵千年龙船》“祭祀五溪各族共同的始祖盘瓠”[10]。关于竞渡起源的说法虽然不一,但都与先贤追念密切相关,如《越地传》“竞渡之事起于越王勾践”,《荆楚岁时记》“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,人伤其死,故并命舟楫以拯之,斯又东吴之俗,事在子胥”[11]。龙舟竞渡的前身是“送标”,其所指与禳灾驱恶相关,如《武陵竞渡略》“今俗说禳灾,于划船将毕,谓之送标”,《风土记》“仲夏端午,烹鹜角黍……蹋百草;竞渡”[12]。可以说,中华传统龙舟文化源远流长,深深植根于中华民族的生活、生产、信仰与习俗中,被赋予了“图腾崇拜”“招魂祭巫”“辟邪消灾”“祈雨治水”等文化内涵,彰显了在地化与多元化中华传统龙舟文化认同的生成根基。

1.2 象征符号与精神体认:中华传统龙舟文化认同的归属表征

象征符号是民族国家对象性活动的产物[13]。中华传统龙舟文化包含着物化象征符号、行为象征符号、社会象征符号等诸多元素,这些象征符号与先人的生存生产活动保持着一种曲折隐微的原初关系,表达了人们对美好生活的愿望和追求。例如,在传统龙舟竞渡的点睛仪式中,眼睛象征了“风调雨顺,国泰民安”;天庭象征了“吉星高照,鸿运当头”;鼻子象征了“和谐幸福,万家平安”;口利象征了“笑口常开,大吉大利”;龙角象征了“健康、吉祥、如意”。精神体认是象征符号的践行结果表征。中华传统龙舟象征符号在意义表达与人们的践行中凝结与积淀了丰富的精神成果,包括“舍生取义的爱国精神”“厚德载物的包容精神”“自强不息的人生态度”“推己及人的仁爱品格”“虚实创构的审美方式”“奋勇争先的拼搏精神”等[14]。可以说,中华传统龙舟文化的象征符号与精神体认对中华民族产生了形象性的、时代性的和持久性的感召力,指出了民族成员对传统龙舟文化的理性认识与价值表达,在与“他者”的比较中凸显了民族成员内心深处对中华传统龙舟文化认同的归属感。

1.3 价值共识与文化自觉:中华传统龙舟文化认同的生态意蕴

受农耕文化影响,中华传统龙舟文化在人们主观能动和思想意志的价值承借中,形成与社会相适应的价值共识与文化自觉,并深深植根于社会形态深层结构与时代发展状态的土壤里。价值共识是价值主体基于公共理性在交往实践中对某一价值观念所达成的基本一致性看法[15]。文化自觉是人们对民族文化价值内核的深层体认与赞同,在产生“自知之明”基础上的情感皈依与理性自觉[16]。作为民族属性的重要组成部分,中华传统龙舟文化从根本上表现出民族成员对这种文化所包含价值体系与精神结构的情感内化,它以民族生存和发展的深层动因为指向,在构建本源性价值理性的同时彰显了中华传统龙舟文化认同的内涵。例如,作为原始农耕文化的遗迹,传统龙舟文化蕴涵了祈晴求雨庆的认同感;作为传统认知吉祥的化身,传统龙舟文化蕴涵了求福禳灾的认同感;作为传宗接代意识的表达,传统龙舟文化蕴涵了繁衍生息的认同感;作为广大民众情感的衬托,传统龙舟文化蕴涵了吉祥喜庆的认同感;作为追念先贤风范的教化,传统龙舟文化蕴涵了爱国精神的认同感等[17]。可以说,中华传统龙舟文化作为中华民族在社会实践中教化、推崇与理解的内生物,是由人们的价值需求和价值追求所决定的,并在寻求价值理性的过程中将人的行为引向理性和自觉的轨道,令显了中华传统龙舟文化认同的生态意蕴。

2 全球化时代中华传统龙舟文化认同的现实困境

2.1 社会转型中“乡土性”变迁招致传统龙舟文化认同主体的心理漠视

全球化使经济社会结构发生了深刻变革,随之我国的乡土社会也发生了剧烈变化,为厘清“乡土性”变迁对传统龙舟文化认同产生的影响,笔者基于湖北荆州洪湖市滨湖办事处乘风村(乘风村地处洪湖之滨,是仙洪新农村试验区“洪湖岸边是家乡”的旅游景区,其独有的传统龙舟已被湖北省文化厅列入申报国家级非物质文化遗产保护项目)的田野调查了解到,建国后乘风村就有了划传统龙舟的习俗,到了改革开放后传统龙舟的开展甚是如火如荼,形成了“东岸划龙舟,西岸划凤舟”的奇特民俗,而且村落建有龙凤阁,每到端午节负责人都会组织村民参与龙船装饰、请神、游湖、拜安等祭祀活动,并与邻近的杨嘴村、杨咀村、刘三沟村、付湾村的村民聚集在内荆河岸进行拜龙(凤)舟、赛龙(凤)舟、观龙(凤)舟,俗称“送神”。而进入新世纪后,在原本“以土为生,以土相伴”的传统农村逐渐出现了“把赚钱当信仰,把常规当典范”的文化气息,致使起源于村落、传承于村落的传统龙舟文化生态意蕴受到辩驳,村落中庙宇和祠堂等标识性的传统龙舟文化符号逐步远离了日常生活,人们对于传统龙舟文化的心理认同感出现了破窗效应。虽然近几年在当地政府与多方力量的共谋下,该村的传统龙舟赛事级别与规模更大,但这更像是一项村际传统龙舟赛事国家化实践的过程[18]。总体而言,社会转型中的“乡土性”变迁招致乡土文化主体价值观念的转变,而原有传统龙舟文化所承载的价值意蕴已不能满足人们的需求,呈现出文化认同主体心理的漠视现象。

2.2 社会碎片化的“自我中心式”观念引致传统龙舟文化认同的层次链接断裂

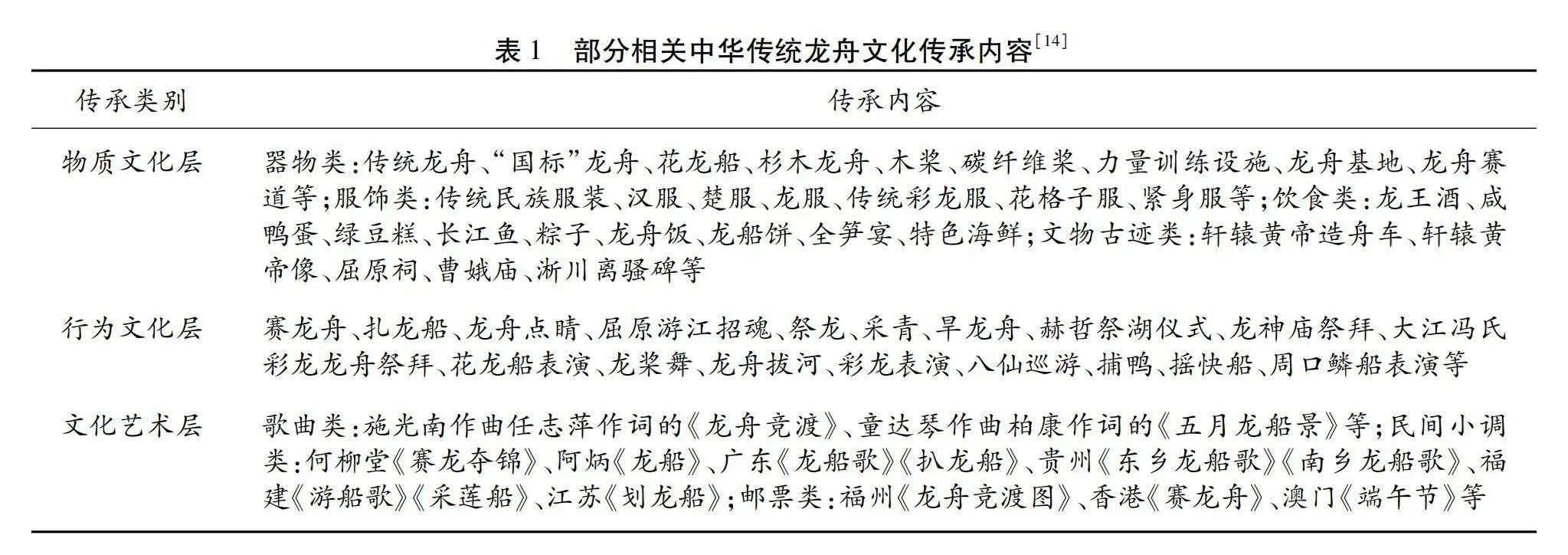

全球化进程中的社会碎片化现象,凸显了共同体成员个体的本真性特征,人们的价值意识与行为抉择表现出鲜明地功利性,形成“自我中心式”价值观念[19]。虽然中华传统龙舟文化在历史演进中具有深刻的文化根基,形成了多元的物质文化、行为文化、艺术文化等(见表1),但在这种异化思维与价值研判的影响下,人们对中华传统龙舟文化的内修、认同与共同体意识似乎“退居二线”,严重消弱了其文化内涵的情感内化,使人们难以深入地理解中华传统龙舟文化价值意蕴与民族精神,阻碍了人们对其的价值共识达成与文化自觉坚守。可以说,对于多元一体的中华传统龙舟文化和一以贯之的中华传统龙舟精神而言,社会碎片化的“自我中心式”观念致使多数民众停留在浅层的认知与践行中,而难以达到深层认同。因此,依据安东尼·吉登斯的认同理论,即“认同是行动者的意义来源,也是由行动者经由个别化的过程而建构的,按强度的递增层次可分为自然认同、强化认同和理解认同”[20],拥有多数的民众价值认知处于自然认同与强化认同阶段,少数处于理解认同阶段,从而出现了行为主体数量从“自然认同”到“理解认同”的层次链接断裂,加剧了中华传统龙舟文化“归属”感的消退。

2.3 竞技体育“锦标主义”的盛行导致传统龙舟文化认同的同一性基础弱化

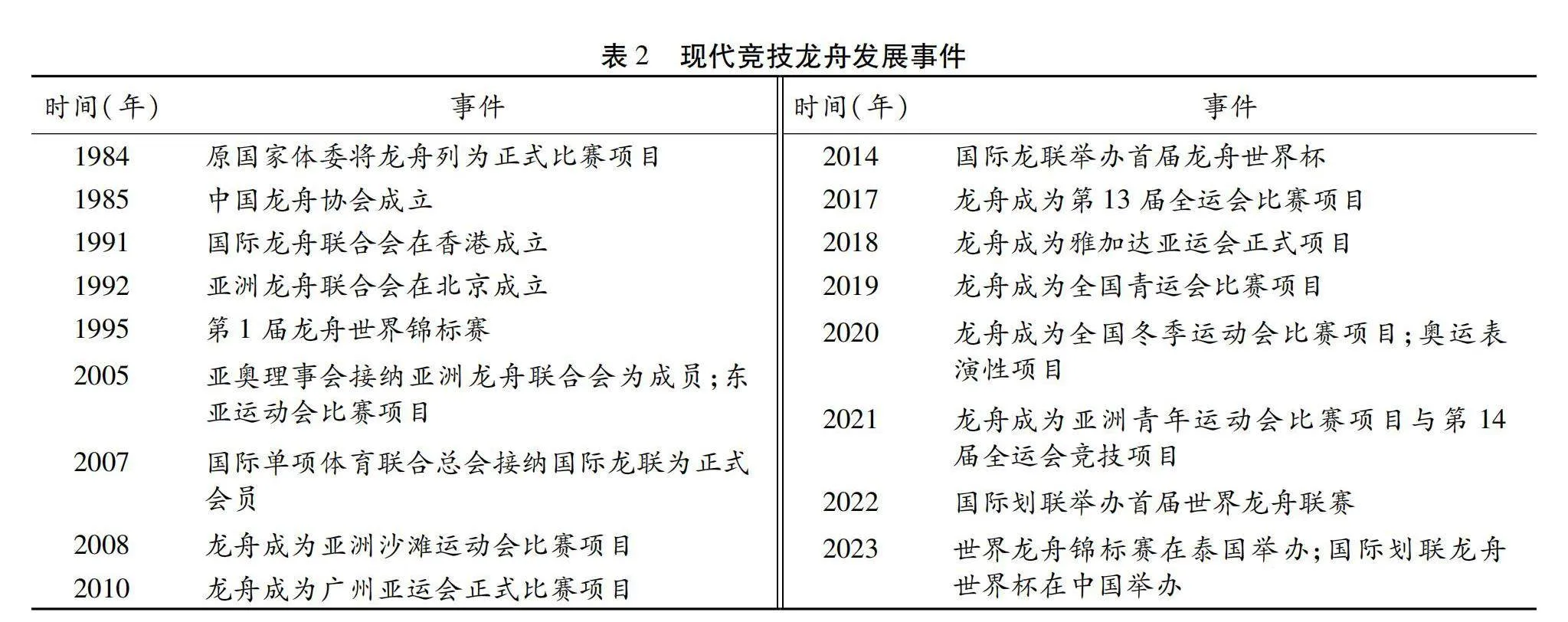

随着全球化进程中西方竞技体育“锦标主义”的盛行,使得以“标准化”为代表的现代竞技龙舟得到迅速推广[21],并取得一些标志性事件(见表2)。

在此背景下,现代竞技龙舟的国际化发展消弱了蕴涵多元地域文化与乡土情结的中华传统龙舟文化认同的同一性基础[22],表现为:其一,同一性主体基础的动摇。以“货币论”为内生动力的锦标主义盛行,导致以祭祀礼仪、话语叙事、仪式展演为传统龙舟文化信仰的价值主体心理的失衡。其二,同一性介体基础的动摇。当今舆论传媒更为注重满足观众猎奇心理的现代竞技龙舟报道,如赛场花絮、队伍参赛、训练课程思政等,导致传统龙舟文化认同在超时空、凸显“消费性”的大众传媒中越发迷茫与混沌。其三,同一性现实基础的动摇。现实社会条件下,以规范化、竞技化、易组织为特征的现代竞技龙舟,制约了以展演性、民俗性、规模大为特征的传统龙舟赛事活动,例如,中华龙舟大赛与中国龙舟公开赛作为国内最高级别的龙舟赛事,在每年十几站的比赛中,只有一到两站比赛设有传统龙舟项目,且赛事形式也与现代竞技龙舟趋同,表明以“标准化”为代表的现代竞技龙舟占据了“主角”位置。因此,以竞技体育“锦标主义”为发展理念的现代竞技龙舟的国际化推广与影响力提升,导致中华传统龙舟文化逐渐与“失语”“失忆”挂上了钩,认同的同一性基础被弱化。

3 全球化时代中华传统龙舟文化认同的建构思路

3.1 以道德共相导引中华传统龙舟文化认同的集体记忆

中华传统龙舟文化中那些体现人的生存意义和生命价值的因素,是基于人们在漫长的社会实践中积累的产物,是靠人的记忆和回忆实现的,这种记忆在中华传统龙舟文化的历史演变中实现了对人的精神的总体概括。传统龙舟竞渡过程中,人们通过集体的具身实践,展现出团结协作、奋勇争先、尊重传统的精神风貌,表达了人们生活中的道德内涵与道德规范。依据阿皮亚的认同伦理学原理,由一系列不同的道德规则和规范构成的族群道德,称为道德共相,它作为人们对某种文化理解和价值判断的准则,体现着人类文化所包含的意图和动机[23]。可以说,以道德共相导引中华传统龙舟文化认同的集体记忆是一种对传统使命的传承,展示的是过去而约束的则是未来,对于消解中华传统龙舟文化认同主体的心理漠视危机具有重要导向作用。

我们通过道德共相导引人们对中华传统龙舟文化的集体记忆,给予人们价值选择的方向指引,才能使中华传统龙舟文化认同的内在逻辑与主体心理达成一致,具体表现为:其一,将中华传统龙舟文化内涵更好地融入生产生活与宣传教育中,如开展龙舟摄影、龙舟动漫、龙舟雕塑等创作,加强屈原、伍子胥、曹娥等人物形象塑造,制作龙船饼、龙舟饭、包粽子等食物,开展龙舟DIY制作活动,丰富端午“龙舟节日”主题活动,打造龙舟城市名片等。其二,中华传统龙舟文化是具时态的存在,也有超时空意义,在传承中须做到古为今用,实现中华传统龙舟文化的“创造性转化,创新性发展”。其三,充分利用“一带一路”“上合组织”“金砖国家”等多边合作平台深化传统龙舟对外交流,以跨文化传播视角,办好“小而精”的品牌交流活动,促进民心相通[24]。综上可知,通过道德共相强化人们的集体记忆,表征中华传统龙舟文化的符号内涵与价值观念,可以有效聚合中华传统龙舟文化认同中的多种社会力量,以增进民众的中华传统龙舟文化认同感。

3.2 以伦理共相规范中华传统龙舟文化认同的禁忌规则

在几千年的历史延续中,中华传统龙舟文化承载了中华民族的集体认同理念、价值判断准则及生活行为规范。在此意义上讲,中华传统龙舟文化蕴涵了一种或一组伦理规则,这种文化蕴涵伦理规则的事实直接指向了文化的禁忌性。依据克拉克洪的文化人类学理论,伦理共相是指为了群体的稳定性和延续性,人们在伦理的维度上共同遵守某种特定行为的准则,它以规训的形式指明了人们能够做什么或不能做什么的行为方向[25]。可以说,以伦理共相规范中华传统龙舟文化认同的禁忌规则有助于规范中华传统龙舟文化认同中人们的行为活动,是一种对行为者价值认知的审视,对于其文化认同层次链接的修复与充实具有重要意义。

我们通过伦理共相规范中华传统龙舟文化认同禁忌规则的方式,增进其文化价值认知的程度,可以为中华传统龙舟文化认同层次链接的修复提供有效的解决范式,具体表现为:其一,立足符号记忆系统,以符号记忆再现中华传统龙舟文化现象,增进人们对中华传统龙舟文化的认知与理解,是修复与充实中华传统龙舟文化认同层次链接断裂最基本的环节[26]。其二,强化文化情节认知,通过梳理中华传统龙舟文化源流的历史谱系,以连贯故事的形式,通过合理的平台与媒介进行传播,以强化人们对于中华传统龙舟文化的情感、归属感与践行的使命感,是修复与充实中华传统龙舟文化认同层次链接断裂的关键环节。其三,建构文化价值共识,通过对唯西方竞技体育“普世价值”的批判,利用社会主义核心价值观引领中华传统龙舟文化时代价值的构建,增进中华传统龙舟文化的价值认同。综上可知,通过伦理共相规范中华传统龙舟文化认同的禁忌规则,以符号记忆唤起民众的共享往事达成自然认同,以情节记忆加强民众的情感认知达成强化认同,以价值记忆增进民众的价值共识达成理解认同,是对中华传统龙舟文化认同层次链接修复与充实的有效路径。

3.3 以族群共相凸显中华传统龙舟文化认同的辨识意蕴

中华传统龙舟作为中华民族的一个文化符号,蕴涵了深刻的族群感情,其中共源共享是维系族群感情的基本内涵,具有鲜明地辨识意蕴,包括了以传统龙舟文化践行为基础的自我辨识,以传统龙舟文化信仰为基础的生命归属辨识和以传统龙舟文化国际化传播为基础的身份辨识[27]。依据阿皮亚的认同伦理学原理,一个族群内在多种因素共同起作用而形成的能够强化文化认同的系统称为族群共相,其表现出紧密关联的族群感情,是推进民族传统文化认同的思想基础[24]。可以说,以族群共相凸显中华传统龙舟文化认同的辨识意蕴是对中华传统龙舟文化所蕴涵的精神血脉与物质资源的历史记忆和现实追溯,有助于巩固传统龙舟文化认同的同一性基础。

在全球化进程中我们以“取其传统精华,融合现代主流”为相互佐证,通过族群共相凸显中华传统龙舟文化认同辨识意蕴的方式,增进人们对传统龙舟文化传承发展的自我责任感,可以促进中华传统龙舟文化认同同一性基础的巩固,具体表现为:其一,同一性主体基础的巩固,不仅要通过传统龙舟文化记忆问题的民族阐析增强民众认同的使命感,又要做好内化与外化的结合与链接,形成与时俱进的文化理念。其二,同一性介体基础的巩固,可以通过再现记忆、重温历史、深化情感等手段发挥大众传媒在媒介与传播叙事和公共建构中的作用和功能。其三,同一性现实基础的巩固,可以通过比较、辨析与判定,增强中华传统龙舟文化优秀成果的感召力与“征服”力,提升实践的践行力。综上可知,通过族群共相的文化记忆与情感叙事凸显中华传统龙舟文化认同的辨识意蕴,是审视和解决中华传统龙舟文化认同同一性基础问题的关键路径。

3.4 以审美共相强化中华传统龙舟文化认同的鼓励意义

人们对美的评判是由一系列审美规则的集合确定的,而这一系列审美规则的集合称为审美共相,它表征着可辨识的事物,标识出来的则是意义[28]。受程度性、视角性和价值判断性的审美影响,中华传统龙舟形成了在地化的多元文化内涵,如贵州苗族的牛角龙头蕴涵了“勤劳勇敢,名列魁首”的伟大领袖精神;福建莆田的宽头龙头蕴涵了“步步高升,胜者为王”的艰苦奋斗精神;西双版纳傣族的象牙龙头蕴涵了“温厚善良,百折不挠”的朴实与实干精神等。这些文化内涵凸显了人们生活中完善自我的价值追求,给人以精神鼓励性,是一种积极的力量。具言之,受审美共相驱使的行为主体,既处于被动地接受特殊规训的训练之中,又处在主动地驾驭和践行它的具体实践之中,进而使个人行为意识与符号表征意义达成一致,因此,以审美共相强化中华传统龙舟文化认同的鼓励意义,有助于提升文化认同主体的自识能力,实现以人为本的价值认同。

以审美共相强化中华传统龙舟文化认同的鼓励意义,需要以符号表征的语义完满性和审美的自由体验性为理念,具体表现为:其一,在中华传统龙舟文化内涵的扩展中,将中华传统龙舟文化特征与审美准则加以概括形成一种符号表征,以符号意义的自由体验引导人们的行为实践,促使行为主体在多个语域中传播与接受传统龙舟文化。其二,在问题情境的解决中,把中华传统龙舟文化中那些“死”的符号表征运用于新的现实问题中,构造一个新的不同于先前存在的符号表征场域,使问题情境趋向有利于中华传统龙舟文化积极发展的方向进行,让其符号表征“活”起来。其三,在认同的焦点汇聚中,我们需要使用表征性的语言对传统龙舟文化符号意义进行标识,在问题情境解决的基础上,通过整合有助于增进其文化认同的历史素材,实现文化表征语言的意义转换,促使文化认同焦点的汇聚。综上可知,审美共相作为一个符号系统,在中华传统龙舟文化认同中形成的鼓励性是一种积极力量,通过扩大文化语域、厘清问题情境本质、汇聚认同问题的焦点,促使行为主体产生积极的行为动机,以此强化人们对中华传统龙舟文化的认同感。

4 结 语

中华传统龙舟文化在中华大地承续了千年荣光,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,具有一定的社会认同基础[29],但随着全球化进程的不断深入,中华传统龙舟文化呈现出与当代文化不相适应、与现代社会不相协调的认同困境。为此,本文立足道德共相、族群共相、伦理共相与审美共相的文化认同解释范式,提出了中华传统龙舟文化认同危机消解路径,这不仅强化了中华传统龙舟文化价值共识与血脉相承的意识,为中华传统龙舟文化的生态适应发展提供了强大思想动力,而且还在一定程度上凝聚和抽象了中华传统文化内部整合的理念与目标,为铸牢中华民族共同体意识奠定了心理依据与思想基础。

参考文献:

[1] 詹小美.民族文化认同论[M].北京:人民出版社,2014:154.

[2] 刘跃军,杨明珠.中国传统龙舟文化遗产保护现状审视与考辨[J].成都体育学院学报,2010,36(5): 43- 47.

[3] 黄金葵.现代龙舟赛去仪式化现象的人类学反思[J].首都体育学院学报,2017,29(1): 21-25.

[4] 向军.礼仪竞技:传统龙舟赛的内在动力及现代适应[D].福州:福建师范大学,2020.

[5] 向军,张智.礼仪龙舟:变迁与传承——一个县域龙舟竞渡长盛不衰的历史人类学研[J].武汉体育学院学报,2020,54(1):31-37.

[6] 郭学松,曹莉,刘明云,等.中华文化认同的内涵、维度与路径:基于两岸民族传统体育宋江阵文化视角[J].体育科学,2022,42(10):77-86.

[7] 武沐,蔡立群.文化嵌入视角下个体增强中华文化认同路径研究[J].青海民族研究,2023,34(4):114-122.

[8] 王笠荃.中华龙文化的起源与演变[M].北京:气象出版社,2010:41.

[9] 秦伟.民俗文化赛龙舟[M].北京:中国社会出版社,2010:13.

[10] 杜达罗.龙舟[M].广州:广东科技出版社,2009:5.

[11] 王凤春,蒋侠.竞渡文化的历史演变与现代发展研究[J].中国文化研究,2018(4):114-128.

[12] 林友标,章舜娇.龙舟[M].广州:暨南大学出版社,2018:7.

[13] 张继生,刘冬,彭响,等.隐喻·交融·枢纽:民俗体育活动仪式中的象征符号功能表征——以罗锦社龙舟竞渡为例[J].武汉体育学院报,2021,55(1):33-39.

[14] 伍广津,秦德增.龙舟文化的内涵及其当代价值[J].黑龙江民族丛刊,2010(6): 141-144.

[15] 刘宝福.价值共识论[M].北京:社会科学文献出版社,2020:16.

[16] 邹广文,赵月.以文化自觉建设中华民族现代文明的时空逻辑[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2023,27(6):5-14.

[17] 陈连朋,杨海晨.凤消龙长:中华竞渡文化渊源流变的历史考略[J].北京体育大学学报,2021,44(2):145-156.

[18] 涂传飞.对一项村际传统龙舟赛国家化实践的人类学考察[J].体育科学,2021,41(6): 29-41.

[19] 谭志雄,杨玲,韩经纬.“四治融合”破解乡村治理复合碎片化——基于浙江省桐乡市微观实例[J].公共管理学报,2023,20(3):142-154.

[20] 曼纽尔·卡斯特.认同的力量[M].夏铸九,黄丽玲,译.北京:社会科学文献出版社,2003.

[21] 王洪珅.中华龙舟文化演变的生态适应论绎[J].北京体育大学学报,2017,40(6):134-139.

[22] 王志伟,蒲鸿春.中西体育文化交融背景下中国体育文化自信建构思路[J].体育文化导刊,2019(11):33-38.

[23] 刑媛.文化认同的哲学论纲[M].北京:人民出版社,2018:130-141.

[24] 王志伟, 郭振华. 提升国际传播效能:译介学视域下中华优秀传统体育文化“走出去”[J].体育文化导刊,2023(2): 74-80.

[25] 李建华.伦理的共相:伦理普遍主义的当代运势[J].浙江社会科学,2023(1):97-108.

[26] 韩晓明,乔凤杰,杨慧.博物馆的空间与记忆叙事对文化认同的建构与形塑——以中国太极拳博物馆为例[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2023(1):125-133.

[27] 罗湘林,刘亚云,谢玉.从故事到赛事——汨罗龙舟竞渡的底层视角[J].体育与科学,2015,36(1): 81-85.

[28] 俞鹏飞,周学荣.审美经验——杜威实用主义美学视域下的体育美学探析[J].体育科学,2016,36(5):85-90.

[29] 张斌,陈保学.从节事记忆到身体返乡——基于沅江燕尾龙舟的民间认知研究[J].原生态民族文化学刊,2019,11(5):23-31.