逻辑、实践与路径:中华射艺文化参与铸牢中华民族共同体意识研究

摘 要:铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线,为全面建成社会主义现代化强国提供不竭动力。中华射艺文化源远流长,博大精深,蕴含中华优秀传统文化的独特魅力和深厚底蕴。文章采用文献资料法和逻辑分析法,以中华射艺文化为研究对象,探究中华射艺文化参与铸牢中华民族共同体意识的内在逻辑、实践机制与协同路径。研究认为:中华射艺文化在铸牢中华民族共同体意识方面以其同力性、同心性和同向性产生了多重的逻辑关联,这不仅增强了中华民族的凝聚力和向心力,也为铸牢中华民族共同体意识提供了坚实的精神支撑。为此,通过采用现代化技术手段;深挖民族文化型旅游资源;扎根多民族融合互嵌式社区,深度融合中华射艺文化参与铸牢中华民族共同体意识的三位一体实践机制。然后,依循“认知—认可—认同”三层次路径,把握中华射艺文化传承的可及性与系统性,注重中华射艺文化发展的时代性与大众性,保持中华射艺文化内在的民族性与先进性,进一步夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础。

关键词:中华射艺文化;参与;铸牢中华民族共同体意识;文化认同

中图分类号:G80-05

文献标识码:A

文章编号:1008-2808(2025)01-0064-09

Abstract:Forging a sense of Chinese national community is the main line of the Party’s ethnic work in the new era and provides an inexhaustible impetus for building a powerful socialist modern country in an all-round way. Chinese shooting art culture has a long

history, is broad and profound, and contains the unique charm and universal value of China’s excellent traditional culture. The article adopts documentary method and logical analysis method, takes Chinese shooting art culture as the research object, and explores the internal logic, practical mechanism and collaborative path of Chinese shooting art culture’s participation in forging the consciousness of the Chinese nation community. According to the study, Chinese shooting culture has created multiple logical connections with its synergism, concentricity and hotroactivity in forging the sense of the Chinese nation, which not only enhances the cohesion and centripetal force of the Chinese nation, but also provides solid spiritual support for for forging the sense of the Chinese nation. To this end, the paper focuses on the three-dimensional perspective of “inheritance-industry-space”, by anchoring youth groups of various ethnic groups; digging deep into ethnic cultural tourism resources; rooting in multi-ethnic integrated inter-embedded communities, and deeply integrating Chinese shooting culture to participate in the three-dimensional practice mechanism of the Chinese community consciousness of the Chinese nation. Then follow the three-level path of “cognition-recognition-identification”, grasp the accessibility and systematicity of the inheritance of Chinese shooting art culture, pay attention to the contemporary and popular nature of the development of Chinese shooting art culture, maintain the inherent nationality and advanced nature of Chinese shooting art culture, and further consolidate the cultural foundation of the Chinese community consciousness.

Key words:Chinese shooting art culture; Build a strong sense of community for the Chinese nation; Excellent traditional Chinese culture; Cultural identity

习近平总书记在党的二十大报告中指出,“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”[1]。体育在国家重大赛事中对促进人类和平发展的价值越来越被重视,在第十九届亚运会就倡导要“以体育促和平”“以体育促团结”“以体育促包容”[2],体育工作既是强国事业,也是与人民群众切身利益关联的事业,在铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融中有着不可替代的作用[3]。如何充分利用体育促进各民族团结包容,铸牢中华民族共同体意识已成为时代的重要议题,更成为民族工作的重要内容。民族传统体育文化是各族人民共同创造的文化财富、中华优秀传统文化形态之一,为铸牢中华民族共同体意识提供了重要的历史根基和思想源泉。“共同体理念”的形成是中华各族人民在生活生产过程中不断交流交融的产物,在历史、审美、心理、信仰、社会、制度、政治、文化等层面取得一致性或共识性的集体身份认同[4]。中华射艺文化随历史演进容纳了更多内涵,从狩猎、战争工具进化为文明载体,从而反映了对天、地、人关系的探讨。中华各民族的弓箭种类式样繁多,各具特色,其形状和功能随着社会发展和战争需要及生产环境的变化而不断改变。从大小到材料皆随着不同历史时期的材质、制作工艺、需求场景的变化而进化,可谓千姿百态、各具特色。随着时间的推移,弓箭的猎杀功能逐步弱化,但其文化、教育、礼仪等功能逐渐凸显,始终体现了中国人追求的止戈为武及文武兼备的任务精神。也正是由于这些独特的功能和特征关于弓箭的传说也已成为中华文化的重要符号和记忆表征。弓箭作为文化和历史的载体,也反映了不同朝代社会文化特征及民族融合发展的标识。通过对已有文献的梳理,学者们对于中华优秀传统体育文化对铸牢中华民族共同体意识作用价值的相关研究取得了较大进展,“但目前剖析两者关系的文献为数尚少”[5]。基于此,本研究从理论方向聚焦中华优秀传统体育文化中的射艺文化与铸牢中华民族共同体意识的逻辑、实践与路径研究,力图呈现出如何在“铸牢”工作开展中,有效发挥“中华优秀传统体育文化”内蕴的价值与功能,进而思考中华射艺文化在“两创”过程中如何有效铸牢中华民族共同体意识的协同推动路径。

1 同力、同心和同向:中华射艺文化参与铸牢中华民族共同体意识的内在逻辑

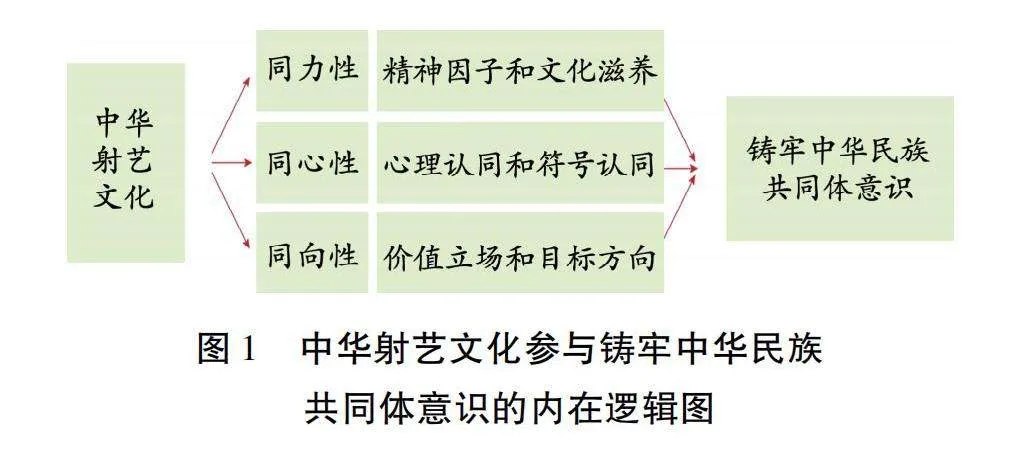

中华射艺文化是中华优秀传统文化的必要组成部分,其所蕴含的传统文化价值,为铸牢中华民族共同体意识,提供了文化资源与文化支撑,两者在逻辑上理应体现紧密的内在互动。二者可从“同力性—同心性—同向性”三个维度进行分析,所谓同力性,主要体现在中华射艺文化发展的历史长河中始终致力为铸牢中华民族共同体意识提供精神因子和文化滋养,反之铸牢中华民族共同体意识则为推动中华射艺文化的“两创”作出指引方向和新时代的诉求;所谓的同心性和同向性,则指中华射艺文化的发展与铸牢中华民族共同体意识的行为之间是“你中有我,我中有你”相互发展的关系,共同铸牢中华民族共同体意识的精神文化基石,共同致力于实现中国式现代化强国建设和民族复兴伟业的宏伟目标。如图1所示。

1.1 中华射艺文化为铸牢中华民族共同体意识提供丰富给养

“中华民族现代文明是中国式现代化的文化样态,是马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相结合而创造的文化生命体”[6]。习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调“守正,守的是马克思主义在意识形态的根本制度,守的是‘两个结’的根本要求,守的是中国共产党的文化领导权和中华民族的文化主体性。”因此,守住中华射艺文化的民族属性和本质属性不容忽略。

首先,中华射艺文化具有典型的中华民族性。所以源远流长的中华射艺文化是56个民族在悠久的历史长河中共同创造的,并非起源于哪一个民族或哪一个项目演变而来的。正是在这种多民族中华民族共同体意识为核心共创的历史背景下,中华射箭文化得以在历史的长河中塑造,单以射艺文化中的骑射为例,其“萌芽、发展、嬗变都隐喻了人类对自然环境的精妙设计与利用,体现出一种和合的文化特性”[7]。诚然,中华射艺文化作为中华民族文化共同体的产物之一,在历史的沉淀中承载中华民族文化记忆、记录中华文明发展脉络。从本质上来说,璀璨夺目、博大精深的中华优秀传统文化作为反映、展现中华民族共同体意识的重要载体,为铸牢中华民族共同体意识提供了“多元一体的共识性作为思想支撑”[8]。尤其是中华优秀传统文化所蕴含的传统文化基因,既能够为铸牢中华民族共同体意识提供精神力量[9],也能够彰显中华民族的民族属性和民族标识的文化内核[10]。通观整个中国的传统射艺史,射艺文化的价值与功能逐步体现了:狩猎谋生、礼仪教化、休闲娱乐、文化交流、选拔人才、政治统治等多元价值与功能。如,《论语·八佾篇》记载:“君子无所争,必也射乎!揖让而升,下而饮,其争也君子”[11]。又如,《观德亭记》记载:“君子之于射也,内志正,外体直,持弓矢审固,而后可以言中,故古者射以观德”[12]。

1.2 铸牢中华民族共同体意识为中华射艺文化的发展提供符号认同

铸牢中华民族共同体意识是在应然状态下,呈现出主体或群体的中华民族共同体意识心理认同反应[13],其中,中华民族共同体意识就有表现对中华文化的认同,也就是对代表民族凝聚价值的中华优秀传统文化的认同。因而,从心理认同的维度探讨,对中华射艺文化的认同在铸牢中华民族共同体意识过程中具有重要作用,主要反映了中华射艺文化的认同给予了中华民族共同体意识重要的文化情感寄托和精神表达。对中华射艺文化的认同其实质就是对中华射艺文化所蕴含的文化符号的认同,在铸牢中华民族共同体意识的研究中,文化符号是民族文化自知的重要载体,也是民族文化自信的重要表征与力量之源。因此,任何文化符号的背后都蕴含着丰富的精神世界。正如张载提出的“为天地立志,为生民立道,为去圣继绝学,为万世开太平”[14]体现了做人的最高境界,也呼应了“天地人和”的文化符号理念。“中华民族是一个多元一体的实体,而在这个实体之上一定还有一个多元一体的文化符号,正是这一套多元一体的文化符号将共生在同一个地理空间中的中国人民组织起来,达到‘共识’而形成一个具有共同体意识的民族实体”[15]。

在中华文化强大的符号体系滋养下中华射艺文化符号,经过社会意义系统化延伸的射礼活动,赋予射艺文化更多的可能。“射”的是礼,“射”也成了礼仪道德的文化展示。从《周礼》《礼记》《仪礼》《六艺》等文献的记载中便可以看出,最迟在西周射箭就已经不是单纯的武术技能,包含了道德修养和礼仪规范的内容,出现了具有社会功能的“礼射”和兼具教育修身功能的“射艺”[16]。从某种意义上来说,文化符号的形成和发展是被赋予民族精神、文化、意识形态等烙印的同时经历一个漫长的过程逐渐演变定格而成,如同国医、国画、国乐、京剧等文化产物一样,中华射艺文化亦可被看作是历史演变过程中形成的文化符号,带有原生民族印记的历史性和文化性。人类正是通过借助具有民族共同想象和共同记忆的文化符号不断在交流中形成社群意识、民族意识、文化认同,进而在群体共同的价值观基础之上使自己更容易和他人接近,以便快速融入周围的世界与自我。并且伴随着历时性发展,这种文化特性也会在代与代之间传承与共享。正如有学者指出:“当历史的尘埃落定,一切归于沉寂之时,惟有文化符号以物质的或非物质的形态留存下来,并将它传承给下一代”[17]。中华民族共同体意识便是这种符号价值物质载体的固化,成为便于世代传承的具象化的民族传统文化的体现系。

1.3 中华射艺文化与中华民族共同体意识的内在一致性

具有民族共同想象和共同记忆的中华射艺文化,在中国传统文化漫长的历史进程中,沉淀和凝聚了博大精深、丰富多彩的文化内涵与价值。铸牢中华民族共同体意识是马克思主义民族理论新的飞跃,是适应新时代中国基本国情提出的重大命题[18]。从功能价值上看,同力性和同向性在逻辑上表现在中华射艺文化与铸牢中华民族共同体意识二者之间有着共同的文化基因、共同的精神动力、共同的价值立场。通过二者的协同效应,可以更好地实现中华民族共同体意识的价值认同。

首先,二者皆是以中华优秀传统文化为重要根基。中华射艺文化是在中华优秀传统文化的千年传承和推陈出新中产生的文化符号体系,它深深根植于国内生长的文化环境和人文环境,带有原生民族印记的历史性和文化性,是记录中华传统文化原始信息的重要载体,具有鲜明的民族性和时代性,正如有的学者们所认为“中华射艺文化是中国文化的缩影”,它是最具有中华优秀传统文化特质的中国元素之一。因而它成为铸牢中华民族共同体意识,提升民族凝聚力的重要力量是不言自明的。于此判断,中华射艺文化正是基于传统文化的坚强根基,在展现本土文化资源价值优势的同时,也能为推进铸牢中华民族共同体意识提供了重要的文化基础。

其次,皆以文化自信为精神动力。习近平总书记强调:“我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量”[19]。中华射艺文化作为传统文化意识形态吸引力体现出来的特殊力量,其价值通常被认为是以一种抽象的精神性力量而呈现,其生动、形象地反映当下中国文化的内涵、价值与精神特征。因而,推广中华射艺文化,必须将从对优秀体育文化的发展需要升华为人民对文化的自信自强,变成人类社会精神力量和精神价值的一种过程。也就是迎合大众的心理倾向,让他们从优秀体育文化的价值中增强自尊自强的民族文化自信心。同理,将中华射艺文化的传统精神价值观念固化为文化自信的物质载体,成为铸牢中华民族共同体意识的理性化的抽象。

最后,皆“以人民为中心”的价值立场。人民主体地位是中华民族现代文明的力量源泉[20]。因此,中华射艺文化的创造性转化和创新性发展离不开人民,人民是创造射艺文化的主要贡献者,同时也是射艺文化行动主体和价值主体。“人民”身份的政治属性、价值伦理和规范体系,为个体、民族与国家提供了紧密联结的政治基础,从而“形成人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带”[21]。换言之,将中华射艺文化的固有属性、功能,根据人民的目的、价值立场进行改造,这与铸牢中华民族共同体意识无论是从政治图景,理论目标是严密契合的。“以人民为中心”是促进民族团结和文化强国建设的核心理念,既体现了中华射艺文化发展至今的价值导向和本质特征,也是铸牢中华民族共同体意识的价值追求的重要思想源泉。

2 传承、产业和空间:中华射艺文化参与铸牢中华民族共同体意识的实践机制

中华射艺文化与构建意识行为两者可以相辅相成,有机统合。从发展方向维度来看,中华射艺文化与铸牢中华民族共同体意识实践工作有着深度的内在联系。若要阐述两者的实践机制,需从多维的角度展开论述。在中华射艺文化传承维度上,要充分利用现代化技术工具对各族青少年为重点群体展开应用;在中华射艺文化产业维度上,要实现中华射艺文化与旅游产业的深度融合;在中华射艺文化传播空间维度上,应以民族互嵌式社区作为主要传播领域,从物质、技术、人、空间等方面实现“三位一体”实践机制,从而铸牢中华民族共同体意识实践工作的开展。具体实践机制如图2。

2.1 传承维度:采用现代化技术手段

传承维度主要包括传承方式和传承主体对象。首先,在传承方式上,根据“两创”要求,中华射艺文化要积极实现创造性转化、创新性发展就要充分运用现代化的各种技术手段,充分运用通过区块链、“元宇宙”、云计算、VR技术、3D技术、全息投影技术等为代表的新型智能媒介集成数字化技术优势[22],以此来赋能中华射艺,促进其进行现代性转化。现代技术工具加持的传播手段具科技化、可及化、形象化、便捷化的特征。因此,在传承方式上通过采用现代化技术手段的传播、传承效果比师徒相继、口传心授等传统的传承方式更有助于提升各族青少年及其他群体对射艺文化的喜爱,增加了他们的传统文化兴趣热度,便于射艺文化在国内横向传播和纵向传承。在国际上通过依托现代化技术手段深化射艺文化的交流互鉴,有助于提高海外受众对中国文化的亲近度,实现真正意义上的把握国际传统体育文化话语权,从而构建良好的国家形象,推动中华传统文化更好走向世界。因此,以这些形象生动的数字化方式有利于直观感受射艺文化的魅力,为铸牢中华民族共同体意识提供了诸多方便、快捷的有效手段。另外,现代技术手段的加持,能更好降低信息传播的门槛,拓宽信息资源传播的方式,有效改变克服以往传统文化单一化的传播方式,使受众群体可随时在各种信息交流媒体中获取中华射艺文化的相关内容,从而增强对本民族传统文化的认知、认可与认同,进而达到铸牢中华民族共同体意识的目的。

2.2 产业维度:深挖民族文化型旅游资源

文化是软实力,而文化产业则是硬实力,前者是灵魂,后者是基础保障。中华射艺文化想要实现“两创”发展,就要充分挖掘其传统体育文化的经济价值以满足人们对美好生活的向往,将文化软实力转化为经济硬实力,为射艺文化的良性发展提供物质保障。在现实的发展中,无论是锚定各族青少年作为传承主体对象,还是通过现代信息技术的应用助推中华射艺文化的传承与传播,其人力、物力成本都会得到大量消耗,通过中华射艺文化与旅游产业的深度融合发展,这样不仅能够带来一定的文化价值,还能产生一定的经济价值。在“文旅融合”的发展模式下,使得中华射艺更加具有时代活力、社会效应以及文化传播力。习近平总书记强调,“要坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展,让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美”[23]。相比于其他行业,旅游业的保护与开发不仅能够兼顾传统文化的深度与广度的扩散,还能给传统文化的传播塑造了优良的时空环境。中华射艺文化与旅游业的融合发展,既是当今文旅产业发展的时代需求,也是射艺文化价值体现的重要方式。在此模式下,文化旅游产业的深度发展带动了各民族文化的深入交流,与此同时,为铸牢中华民族共同体意识提供了文化感受与情感认同。以中华射艺文化作为载体融入到文旅业的发展之中,实现集感知—构思—体验于一体的文旅活动[24]是铸牢中华民族共同体意识的重要形式和具体实现路径。

2.3 空间维度:扎根多民族融合互嵌式社区

中华射艺文化的传播与传承不仅要重点关注传承主体对象与传承方式,更需要依赖适宜的传承空间。处于家庭和国家之间的社会是一个人完整生命历程中重要的活动场域,其也是传播传承中华优秀传统文化的重要场所。正如习近平总书记所言:“中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式”[25]。中华优秀传统文化嵌入社区建设,亦具有“返本归元”的理论逻辑[26]。文化活动是各族民众依托各自所处的社区的空间环境条件创造并传承下来的,相比于一些更大的空间区域,在社区范围内开展的文化活动是建立在各族居民对本地自然、社会环境深刻理解的基础之上,不仅符合居民的生活状态,还能增加各民族居民彼此之间的归属感,在潜移默化的日常文化活动的过程中构建民族互嵌式社区,增强彼此认同的共同体意识。

社区作为中国社会的基础单元,现如今日益受到国家和社会人民的关注与重视。因其在国家基层治理的过程中伴有重要基础作用,也是当今推进国家社会治理实现现代化的重要场域。中华射艺文化脱胎于中华优秀传统文化,受中华优秀传统文化的影响,注有礼制的血液,对维护社会秩序、保障社会稳定起到了举足轻重的作用,将中华射艺这种特有的思想理念嵌入当下的社区建设,久而久之,逐渐对铸牢中华民族共同体意识有着不可言喻的社会效应。正如有的学者提出“通过扎根民族互嵌式社区,以文化认同实践活动为依托,增强了各族居民尤其是青少年对中华优秀传统文化的认同,促进了民族关系的互嵌和谐与文化精神共同体建设”[27]。民族互嵌式社区的生成为铸牢中华民族共同体意识带来中华优秀传统文化资源提供了重要的空间场域。

3 认知、认可和认同:中华射艺文化参与铸牢中华民族共同体意识的协同路径

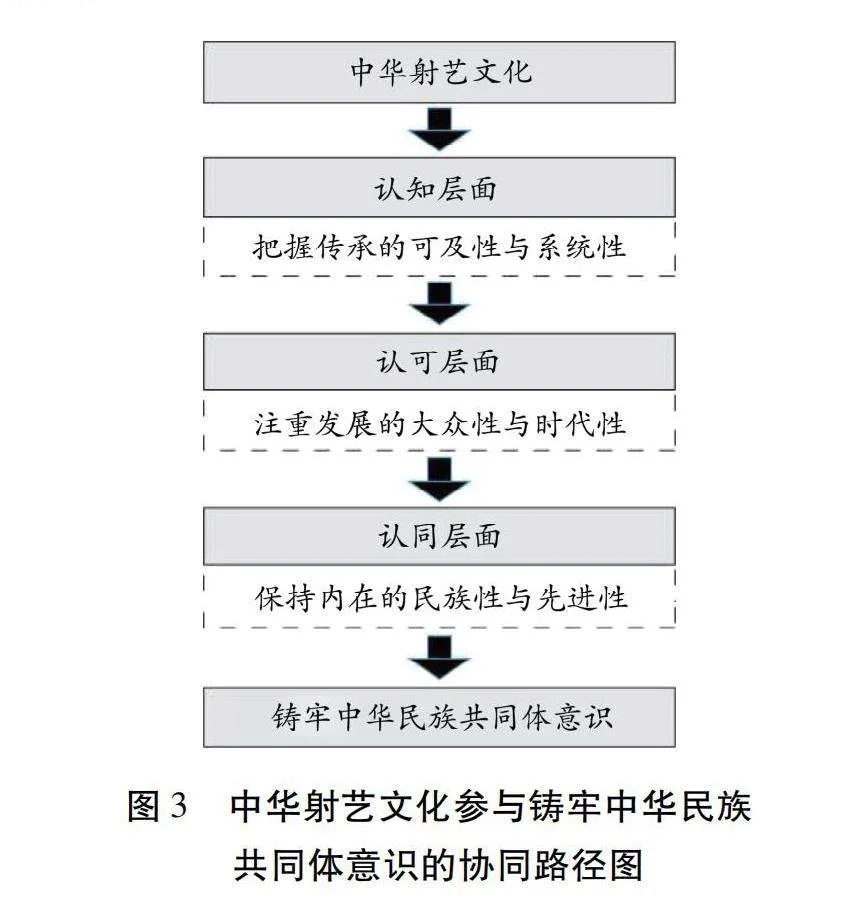

依据个体对事物的接受度划分,传承中华优秀传统文化依赖于“认知—认可—认同”的传导接受路径,而铸牢中华民族共同体意识也包括“认知—认可—认同”三环节[28]。为了进一步实现传统射艺文化与铸牢中华民族共同体意识有机统合的高度协同,需要从认知、认可、认同三个维度分析中华射艺文化,以此在促进中华射艺文化“两创”发展的基础之上实现铸牢中华民族共同体意识。具体协同路径如图3所示。

3.1 认知路径:把握中华射艺文化传承的可及性与系统性

认知是认可和认同的前提与基础,对中华射艺文化的认知离不开对其内涵、本质、特征、功能、价值的自我认知,它直接影响着中华射艺文化的情感归属和价值判断。因而,需要通过更多的方式与平台为各民族群众创造接触、学习与了解中华射艺文化的机会。感受到中华射艺文化的博大精深,并对其产生好感。为受众进一步认可认同射艺文化打下基础。

首先,应当着眼于中华射艺文化传承的可及性。所谓可及性,就是指各级主管部门无论是资金还是政策要对中华射艺文化进行一定的支持,应当加强对中华优秀传统文化的研究阐释,使愿意学习射艺的或对射艺文化感兴趣的群众有机会、有途径接触到中华射艺文化。尤其是对偏远地区的射艺文化的普及,给予充分的财政资金、项目课题、人才团队支持。同时,结合家、校、社等组织多层次的射艺文化教育活动,不断地增加群众对优秀传统体育文化内涵与价值的了解,以此形成对中华优秀传统文化的价值共识。此外,还应当通过运用数字化场景复原、数字化展示、虚拟现实等新型体验技术手段,实现以多维互动为主体的沉浸式观感体验,建立兼具交互性、沉浸感、实时性等特征的民族传统体育文化资源的体验场景化平台,既能够实现射艺等中华优秀传统体育文化的立体重构与生动再现,传承其独特性与鲜活性,也能为各族群众给予符合新时代技术手段的公共服务设施。

其次,应当重点关注中华射艺文化传承的系统性。所谓系统性,中华射艺文化是各个民族射箭文化的集体结晶,有完整的技术体系,及制造弓箭的工艺体系具有技术与文化融合的系统。所以中华射艺文化包含物质及非物质文化。底蕴深厚的民族文化遗产历经千年的积淀和发展,通过承载民族共同体记忆而形成宝贵资源[29]。因此,中华射艺文化应在兼顾保护与传承物质与非物质文化遗产的同时,将其所蕴含的传统文化因子充分挖掘,从而推进中华民族共同体意识的建构。可以从反映各民族射箭文化的书画作品、碑刻、书籍、绘画作品等物质文化遗产中寻找出关于各民族射箭文化的历史记忆,将其中的文化内涵挖掘出来,再对其进行加强保护与宣传。与此同时,亦当注重对能够反映中华射艺文化的非物质文化遗产进行保护与传承,譬如将传统舞蹈、传统戏剧与民俗杂技中的射艺元素提炼出来,通过这些文化元素的重现实现对铸牢中华民族共同体意识的积极作用。所以,在传承中华射艺文化过程中,同时助力铸牢中华民族共同体意识的过程中也应注重射艺文化的系统性特征。在构建中华射艺文化与铸牢中华民族共同体意识的协同发展路径时,同时也是考虑到文化事业与文化产业的协同发展。这么做的好处是可以通过射艺文化与旅游领域相融合,使得各族群众在旅游的环境空间中不断增加对射艺文化的认知感与体验感。民族传统体育文化产业的深度开发,是将文化效益转化为经济效益的过程,反之,则将以经济效益补给文化传承成本,只有二者深度融合才能实现民族文化传承、经济产业效益等的复合型发展。对于中华射艺文化而言,文化事业是精神内核,文化产业则是物质基础二者相辅相成共同助力于铸牢中华民族共同体意识的历史使命中。

3.2 认可路径:注重中华射艺文化的大众性与时代性

实现对中华射艺文化的认可,是建立在对中华射艺文化充分认知与理解的基础之上。认可层次是中华射艺文化于铸牢中华民族共同体意识的协同发展路径中过渡层次,是一个由量变到质变的动态过程。在认可层次要注重射艺文化的大众性与时代性,大众性体现了中华射艺文化的普适性,即能够很好地满足广大人民群众日益增长的文化需求;时代性体现了中华射艺文化与时俱进,满足当前时代需求的先进价值。

首先,要注重中华射艺文化发展的大众性。在信息技术急速发展的时代,按照“以人民为中心”思想的根本要求,从人民群众的根本利益和实际需要出发,满足大众对文化产品内容与服务的要求。中华射艺文化一直以来耦合于各族人民群众的生活事像中,反映的身体动作体现了各族人民的共同精神面貌,这也是使得其成为各族人民群众所理解、接受和肯定的文化类型的主要原因。倘若要通过普适性手段将优秀传统文化进行大众化传承[30],从而增加民众对中华射艺文化的支持与肯定。那么在各种媒体宣传平台,应当尽可能地用人民大众乐于接受的方式,宣传中华射艺文化。此外,也要统一中华射艺的裁判语言,执行标准,技术规格等能够作为文化大众性推广普及的工具,增加各族人民群众对于中华射艺文化的全方面了解,破除部分人民群众对中华射艺晦涩难懂的心理障碍,有效助力铸牢中华民族共同体意识。

另一方面,中华射艺文化的发展要注重时代性。“中国式现代化赋予中华文明以现代力量,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。”[2]中华射艺文化作为在历史的长河中各民族共同创造、绵延不绝的灿烂文化,亦中华优秀传统文化的重要组成部分,自然展现着现代文明的精神气质,具备时代性的特征。若要中华射艺文化发挥铸牢中华民族共同体意识的重要作用,理应紧随着时代的脚步,在内容、发展手段、发展模式上要契合时代发展之需。首先,在发展传承内容上,需逐步扩大符合时代需求的优质中华射艺文化内容和服务供给。要不断进行适当的改造,挖掘其符合时代文化节拍的具体内容与积极成分[31],使之吻合时代发展需求。特别是以中华射艺文化为基础增加对中华民族共同体意识的民族理论与政策内容的补充,实现人民群众对铸牢中华民族共同体意识的价值共识。其二,在传承发展方式上,可以充分借助现代化信息技术手段,创新其传播方式和表现形式,给予各族群众符合时代审美偏好的沉浸体验,为各族群众深入理解中华射艺文化以及对其肯定与认可度增强创造平台。其三,在传承发展模式上,打造以满足各族青少年这一核心群体更高层面的精神文化需求为宗旨的市场运作模式,让我国的传统文化更好地适应当今时代的发展和人群的需求,以不断创新性方式和手段推动中华射艺各种文创产品与各类文化节目的开发与发展。

3.3 认同路径:保持中华射艺文化的民族性与先进性

培育各族群众对中华优秀传统文化的认同感,是增进民族团结、铸牢中华民族共同体意识的重要精神纽带[32]。认同是前两者的基础之上而进行再加工升华的过程,主要体现开始对中华射艺文化的认可和赞同并由此产生归属意识且进而产生传承中华射艺文化的积极意识,并在此基础上热爱上其他的中华优秀传统体育文化及中华优秀传统文化,并在潜移默化中铸牢中华民族共同体意识。

一方面,应当保持中华射艺文化内在的民族性。中华射艺文化深受中国民族文化哺育,毋庸置疑民族性是射艺文化之根,是我国优秀民族传统体育文化的最核心的价值层面,亦是区别于其他国家文化的个性体现。因此,灿烂的中华射艺文化是各族群众所认可、赞成、保护、传承的文化类型,并成为进一步夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础。如今,伴随着经济全球化的发展趋势和文化多元化的时代特征愈演愈烈,除了政治、经济、军事等硬实力的较量,越来越多的国家更加重视国家的软实力发展。如某些西方大国通过不断向发展中国家灌输其文化价值观和意识形态,一定程度上会对这些国家带来一定的文化冲击,削弱他们文化的民族性。故而,“意识形态安全稳定任务之重,对党在宣传思想文化工作中的考验之大前所未有”[33]。应对这些意识形态的挑战,就是要确保我国优秀传统文化的“民族性”,真正认识到文化自信从而增强自尊自强的民族自信心,试图从中华射艺文化的“民族性”中寻觅创新源泉,确保其在“两创”的发展中,不断增强对本民族的文化自信以及价值观自信,进一步实现中华民族共同体意识的建设。

另一方面,还要保持中华射艺文化内在的先进性。中华优秀传统文化在其历史发展的过程中,应秉承“取其精华、去其糟粕”一贯原则,从进化的视角看也是一种优胜劣汰的“扬弃”。然而,在对当前传承发展中华射艺文化过程中的审视来看,并没有对中华射艺文化的整理做到选择性的重塑和进行科学的引导,大大降低了中华射艺文化的质量,譬如射艺文化与地方旅游产业结合的项目中,出现了诸多过度商业化运营的现象,在这种商业模式的运作下,必然会扭曲青少年群众对于我们优秀传统体育文化的理解和认识,造成一定的文化误导。所以,我们必须要做好充足准备以迎接异域文化对我国优秀传统文化民族性的冲击,还要处理好中华射艺文化发展的方向问题,保留其“民族性”的文化内核,确保其始终沿着社会主义先进文化的方向。防止过度商业化开发对中华射艺文化本体内涵的偏离以及传统功能的消解。通过提高民众对中华射艺文化内涵的了解,明白中华射艺活动的底蕴和寓意,从而激发各族群众对中华射艺文化的传承与保护意识。这样,作为民族向心力和民族认同感的中华射艺文化内核才能有效发挥认同化育的功能,以此实现更好地建设中华民族现代文明和中华民族共同体意识。

4 结 语

习近平总书记强调,铸牢中华民族共同体意识是新时代党民族工作的“纲”,为民族传统体育文化工作及产业的发展指明了方向,所有文化工作要向此“纲”聚焦。中华射艺文化作为我国优秀传统体育文化的重要组成部分,在继承特定的历史积淀、文化基因的基础上,形成符合共同体利益和要求的核心价值观,以此满足增进一个共同体凝聚力和向心力的需要。但其发展不断受到西方体育文化及自身生存环境的冲击与挑战,整体呈现出传承境域异化、开展空间被严重限制、经济价值转化不畅、非物质文化遗产保护与挖掘不足等问题。在新的历史时期,迫切需要我们深入总结历史经验,延续少数民族体育的文化符号,为铸牢中华民族共同体意识提供坚实的文化根基;发挥少数民族体育的凝聚作用,为铸牢中华民族共同体意识提供连通纽带;促进少数民族体育的经济转化,为铸牢中华民族共同体意识提供物质保障;重构少数民族精神文化空间,为铸牢中华民族共同体意识提供自觉认同。因此,通过对中华射艺文化与中华民族共同体意识的内在一致性分析,探究中华民族现代文明铸牢中华民族共同体意识的逻辑机理、实践机制与协同路径,不仅利于增强我国民众的文化自信,凝聚各民族人民的身份认同,更为铸牢中华民族共同体意识提供了牢不可破的强力支撑和精神基因。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(1).

[2] 余文夏,李桥兴,吴俊芳.数字化助力我国体育产业转型升级的研究述评与展望[J].哈尔滨体育学院学报,2024,42(5):48-55,62.

[3] 国家体育总局.体育总局、国家民委、教育部、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、共青团中央、全国妇联关于体育促进铸牢中华民族共同体意识的指导意见[EB/OL].(2023-01-20)[2024-12-11].https://www.sport.gov.cn/n315/n20001395/c25127411/content.

[4] 方李莉,李玥.中华民族共同体意识的传统核心价值研究——从共享的审美经验到共创的心态秩序[J].民族艺术研究,2024,37(1):79-92.

[5] 李卫英,彭云青,李鹤松.基于中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识:内在逻辑与实践进路[J].民族教育研究,2023,34(5):142-150.

[6] 马俊峰,马小飞.论建设中华民族现代文明的实践指向[J].学习与探索,2024(1):16-25.

[7] 贠琰,陈雨石.骑射形成时间地域考:一项基于考古因素的射箭全球史试探[J].北京体育大学学报,2021,44(5):148-160.

[8] 郝亚明,杨文帅.论中华民族共同体建设的认同要素支撑[J].西北民族研究,2023(5):5-16.

[9] 高永久,杨龙文.中国式现代化视域下民族地区共同富裕的内涵要素和实践路径[J].贵州民族研究,2024,45(2):106-114.

[10] 严庆.本体与意识视角的中华民族共同体建设[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017,38(3):46-50.

[11] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2017:11.

[12] 王守仁.王阳明全集[M].上海:海古籍出版社,2012:12.

[13] 王荣, 祖力亚提·司马义.心理认同视阈下新疆各民族铸牢中华民族共同体意识研究[J].贵州民族研究,2023,44(5):9-18.

[14] 张载.张载集[M].章锡琛,点校,北京:中华书局出版社,1978:320.

[15] 方李莉.论铸牢中华民族共同体意识与中华民族文化符号的再建构[J].中华民族共同体研究,2022(3):44-58.

[16] 张旭,苗华,安江.中国传统“射艺”与“国学”[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2013,43(1):138-141.

[17] 方国清.一个中国特有的文化符号——武术之研究[J].北京体育大学学报,2011,34(8):36-39,47.

[18] 冀慧珍,弓晓霞.以中华民族现代文明铸牢中华民族共同体意识的逻辑机理与路径选择[J].中北大学学报 (社会科学版),2024,40(5):39-45.

[19] 习近平.在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[N].人民日报,2016-05-19(02).

[20] 陈付龙.中华民族现代文明的结构层级、内在特性及文明境界[J].马克思主义研究,2023(11):56-65.

[21] 袁年兴,朱海龙.以人民为中心:中国共产党铸牢中华民族共同体意识的政治逻辑[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2022,44(5):94-100.

[22] 唐明慧.乡村振兴与乡村数字化协同发展的实现路径研究[J].智慧农业导刊,2024,4(2):160-163.

[23] 习近平谈治国理政(第四卷)[M].北京:外文出版社,2022:311.

[24] 良警宇,韩凤莹. 文旅空间铸牢中华民族共同体意识的理论逻辑——基于临夏八坊十三巷的分析[J]. 西北民族研究,2023(5):17-32.

[25] 习近平.习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014:170.

[26] 禹菲.尚礼致和:中华优秀传统文化嵌入社区建设的理论逻辑与实践路径[J].湖南师范大学社会科学学报,2023,52(4): 69-75.

[27] 高永久,杨龙文.论民族互嵌与中华民族共同体建设的逻辑关联[J].西北民族研究,2022(5):13-24.

[28] 高永久,冯辉.新时代我国稳边固边的认同整合实践研究——基于内蒙古自治区X旗的田野调查[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2023,41(4):76-86.

[29] 闪兰靖.共同体记忆:民族文化遗产中的中华文化认同价值叙事[J].文化遗产,2023(5):9-15.

[30] 王凤玲.大众化:优秀传统文化传承的理性选择[J].湖南社会科学,2012(4):13-16.

[31] 雷丽.习近平关于文化自信重要论述研究[D].太原:太原科技大学,2021.

[32] 贾钢涛.自我革命与“第二个结合”[J].思想战线,2024,50(1):24-30.

[33] 任丽莉,伊力夏提·艾合麦提.文化润疆:时代意义、内涵诠释与实践路径[J].新疆社会科学,2022(2):149-155.