纵使“相逢”识不识

摘要:由于文化和历史的差异,外国文学作品一直是高中语文教学的难点。打破困局需要找准文本的关键因素,从而激发学生深入研读的兴趣。教师不仅要创设合情的学习情境,设计合理的学习任务,更要引领学生在学习过程中积极锻炼思维,敢于创造和展示,并在比较阅读中获得更为深刻的阅读价值。

关键词:相逢;多重伦理身份;心灵密码;比较阅读

中图分类号:G633.3""""""文献标识码:A""""""文章编号:1003-3963(2025)01-0035-02

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中指出:“在研习外国文学名著名篇的基础上,需引导学生了解若干国家和民族不同时期的社会文化面貌,感受人类精神世界的丰富,培养阅读外国经典作品的兴趣和开放的文化心态。”

选择性必修上册中节选了俄国知名作家列夫·托尔斯泰的代表作《复活》,在教学中教师应积极创设学习情境,巧妙设计学习任务,以问题的研究解决为课堂推进器,以思维的培养提升为教学旨归,通过梳理概括、揣摩细节、比较阅读等形式,激发学生阅读外国文学作品的兴趣,并能尝试探究不同民族文学表达之间的共性与差异,拥有更为准确、自信的文化鉴别力。

一、设计宣传海报,整体感知作品

凤凰涅槃,因烈火焚烧而获得永生;蛹化成蝶,因敢于突破而实现蜕变。一部《复活》写尽人间悲喜,诉说世态炎凉,绽放人性的光芒。

在进入任务之前,教师以回顾整本书的主要情节为检查要求,了解学生的预习情况和梳理能力。大部分学生能够结合书下注释和补充资料,按照起因、经过、高潮和结局的顺序讲述男女主人公之间的爱恨纠葛。不过教师也发现大多数学生是没有读过原著的,因此通过引导学生思考男女主人公的多重伦理身份和关系变化,对文本内容进行整体把握和二次建构。聂赫留朵夫的身份依次为贵族青年→诱奸犯→陪审员→救赎者;玛丝洛娃的身份依次为女婢→诱奸受害者→妓女→囚犯,在以上的横向变化和纵向比较的基础上,学生认为他们的身份一一对应,命运紧密相连,彼此互为因果,共同助推了小说张力的形成。

教师此时提醒学生注意课文节选的是《复活》中聂赫留朵夫鼓起勇气到监狱去看玛丝洛娃,与她相认、向她忏悔赎罪的场景。展示学习情境为:班级准备在学校艺术节上排演改编自列夫·托尔斯泰的《复活》的课本剧,并取名为《相逢》。为了更好地宣传经典,作为主创人员,可考虑选择一幅画作为海报。教师提供的任务支架为:“宣传海报要有基本情节、主要人物和艺术内蕴,能吸引观众”,使得学生的思考和小组讨论、修改能够有的放矢。最终全班推选的优秀展示方案如下:

场景命名——庭审现场

场景重点元素——法官、妓女、陪审员

色调及氛围——黑白、严肃

画面细节——聂:衣冠楚楚(修改后:震惊但不表露在外)

玛:衣衫不堪(修改后:对于审判结果十分震惊)

人物外在形象——聂:西装革履

玛:衣衫不整

经典语句——画外音:纵使相逢,识?还是不识?

学生对照任务要求,主动梳理文本信息。这一过程较好地锻炼并提升了学生思维的全面性、深刻性,展现出学生的审美创造力和鉴赏力。

二、聚焦舞台镜头,鉴赏人物形象

为了更好地完成表演任务,师生共同讨论演出“相逢”中最具挑战演技的两个镜头片段:(1)玛丝洛娃的笑;(2)聂赫留朵夫的心理活动。提供的任务支架为:能找准段落并梳理分析,解读人物心灵密码。

课文中频繁出现、变化最多的就是玛丝洛娃的“笑”。学生可根据课文内容罗列出玛丝洛娃的六次“笑”,并尝试代入角色分析人物。经过朗读演绎、体验辨别得知:这几处笑主要表现的是女主人公对聂赫留朵夫的讨好献媚,只把聂赫留朵夫看成一个有生理需求时候才会想到她的人,那么她想要从中获得好处也是自然而然的了。从这些笑中可以看出,玛丝洛娃并不以自己的身份为耻,似乎还觉得心满意足,甚至引以为荣。这些笑既写出了玛丝洛娃已经熟练的职业习惯,也写出了她丧失尊严、安于堕落生活、得过且过的麻木心理,突出了女主人公复活前既可悲又可怜的形象。只有第五次笑与众不同,是真笑,表现出她对聂赫留朵夫的鄙薄与厌恶。

另外,以小组为单位进行分工协作,将“读——讲——写”任务贯穿始终,有学生负责读出语气、演绎神情,有学生接续将内心活动以独白的形式呈现,也有学生同步将即时概括并形成板书:

组A

生1:(第4节)我想见见……

生2:聂赫留朵夫见到玛丝洛娃时很是激动,以至于不知道该用你还是您,内心欣喜又纠结

师:板书:激动

组B

生1:(第31节)我知道您饶恕我很困难……(第42节)不,没有完……

生2:此时聂赫留朵夫意识到自己这些年犯的错,内心有所动摇,渴望用赎罪来弥补玛丝洛娃,但又怕自己社会上的地位有所影响,内心不坚定、动摇。

师:板书:不坚定、动摇

组C

生1:(第61节)这个女人已经无可救药了……(第68节)卡秋莎,你为什么说这样的话……

生2:这里用聂赫留朵夫的心理活动体现了聂赫留朵夫的痛苦,在与玛丝洛娃的对话中聂赫留朵夫内心矛盾不安,他希望能得到玛丝洛娃的原谅,也害怕玛丝洛娃不会原谅他,试图用以前二人的情感来得到玛丝洛娃的心软从而原谅他,心里有一丝希望,也坚定了他赎罪的决心。

师:板书:痛苦、矛盾、决心

最终板书呈现如下:

教师以“人性‘复活’的‘裂变期’”来定义节选文,指出“复活”这类意识形态最应该写及最难写的就是如何实现,显然节选文给出了写作的绝佳示范——通过人物的语言、神情、心理等矛盾变化的比较分析来呈现。作者曾经说过:“所有人身上同时存在着两个人。一个是精神的人,他所追求的是那种对人对己统一的幸福;一个是兽性的人,他一味追求个人幸福,并且为了个人幸福不惜牺牲全人类的幸福。”小说设置人物与内部心灵世界的冲突,然后通过自我否定与再否定的手法逐步解决内心的矛盾,实现“复活”的三个层次:人物的复活,道德的复活和人性的复活。

三、经典阅读对比,探究创作主旨

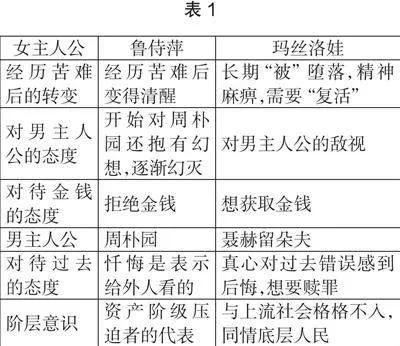

1910年,伟大的现实主义大师列夫·托尔斯泰逝世,而在中国却诞生了一位在后来家喻户晓的剧作家曹禺。统编版高中语文教材分别节选了两位大师的代表作品,都定格在了男女主人公“重逢”之时,恰是人性最复杂、情感最浓烈以及痛感最强烈之所在。为了更好地致敬经典,教师引导学生结合《雷雨(节选)》,探讨本剧在结局安排上是否可以改变:纵使“相逢”识不识?学生首先分析了女主人公相同之处:都出生于贫苦家庭,都曾被抛弃,都在被抛弃后过得很艰苦。男主人公的共同点:都出生于富贵家庭;都抛弃过将有了孩子的恋人。以上相同点不难归纳,但是不同之处的总结既能体现学生对过去所学知识的掌握情况,又能锻炼他们的发散思维和求异思维(见表1)。

回溯二者的创作背景,均隐含着现代资本入侵后带来的巨大变化,以城乡割裂、士工农商阶层的分化,尤其是爱情所遭受的打击与损毁是最有冲击力的,无怪乎也是创作灵感的集中体现。文学中的疼痛感,往往决定了作家的写作高度。两位文坛巨匠都抓住“重逢”这一场面进行了精彩的描摹,体现出不同民族文化的相通、可容。梁启超曾说道:“中国与俄国相类似之点颇多。其国土之广漠也相类。其人民之苦也相类。”可见通过“重逢”情节的比较阅读,既能认识到作家认识上的局限性,也能窥见人文主义的光芒,从民族心理、民族性格、民族文化等角度深研文本,更具有积极的意义。

作者简介:邢钰(1997—),女,江苏省南通市小海中学二级教师,主研方向为高中语文教学。