“双减”背景下小学语文“三性”课后作业设计的探究

【摘要】在“双减”政策的春风下,小学语文教师面临着重新审视课后作业设计的新挑战。减轻学生负担,提升作业效率成为设计作业时的首要考量。本文以统编教材低中年级为例,探讨如何通过优化作业设计,实施精简性、趣味性和实践性的策略,以期达到提升学生语文素养和综合能力的目的。

【关键词】“双减”" 小学语文课后作业" “三性”作业设计

【中图分类号】G623.2 " 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2024)11-0196-03

小学语文课后作业不仅是巩固课堂知识的桥梁,更是提升学生语文素养,激发学习兴趣,培养自主学习能力的重要途径。在“双减”政策的大背景下,如何设计出既能减轻学生负担,又能提高学习效率的作业,成为每一位小学语文教师必须面对的问题。

一、小学语文课后作业设计现状及问题分析

2022年9月,笔者对广州市从化区流溪小学做了一项调查,对象是三到六年级各一个教学班的小学生,目的是了解语文课后作业设计的情况。收到有效问卷 156份,并访谈了12位语文教师。我们发现当前小学语文课后作业设计存在诸多问题。学生们普遍反映作业量大、形式单一、缺乏实践性,这些问题不仅影响了学生的学习兴趣,也限制了他们语文素养的全面发展。

(一)作业设计有量无质

调查数据表明,有43.8%的小学生感觉课后作业量过大,对完成作业感到不情愿,形容作业为“千篇一律”和“枯燥无味”。显然,单纯追求作业数量而不注重作业质量的设计,其负面影响十分明显。调查还显示,78.6%的学生觉得假期间老师布置的作业“数量更多”,通过访谈,小学生普遍反映:“假期语文学科各类作业都有,几乎挤占了所有娱乐时间,无法真正享受假期。”语文这一学科与我们的日常生活紧密相连,其学习不仅涉及听、说、读、写等基本技能的培养,更需要通过深度的体验和感悟来深化理解。因此,仅依靠单一重复的文字练习是难以达到理想效果的。

(二)作业设计流于形式

调查显示,72.3%的学生认为语文课后作业形式单一,主要以抄写、阅读、背诵、默写为主。其他类型的作业非常少,甚至有的年级或教师完全缺失。通过访谈,学生们表示有时候教师会忘记布置作业,当语文科代表询问作业时,教师经常以“老三样”回应:“预习下节课内容,把课文读三遍;将今日新学的字词抄写三遍;完成今天的《学习单》。”对于这类作业,学生的普遍反映是对阅读课文类作业82.3%的学生不乐意做;51.6%的学生对单调的抄写字词作业深感厌烦;68.6%的学生希望老师布置的作业更有趣,更能激发创造力。

(三)作业设计缺乏实践

学生在语文学科上的进步是衡量学习成效的重要指标,然而,许多语文作业过于强调理论,并没有充分与实际生活结合,缺乏实践和体验的元素。研究显示,高达83.8%的学生的语文作业主要是重复性的抄写,这种作业形式不要求学生思考,仅仅是体力劳动的一种形式。有些学生甚至在做作业时听音乐或看电视,这样的学习效果可想而知。学生们长时间地处理那些标准化、规范化的题目,反复进行词语解释和阅读分析,这不仅耗费了他们的学习热情,也削弱了他们的兴趣。调查还表明,53.6%的学生希望老师能够引入更多具有实践性质的作业。

二、实现精简性、趣味性和实践性的课后作业策略

作业的构思反映了教师的教学理念和教育目标,这对学生的全面成长有重要影响。当前的课程改革倡导以促进学生全面发展为核心的教学观念,强调必须培育学生的创新思维和实际操作技能,同时激励学生在团队合作中展现积极参与和主动探索的态度。本文提出以下策略,以期实现作业设计的精简性、趣味性和实践性。

(一)作业精简性,减轻学生学业负担

作业的精简,指的是作业在设计上确保目标的清晰精确,内容上重视知识与技能的有效融合,同时在作业的数量和形式上要根据不同学情灵活调整,切实减轻学生的学业压力。

1.目标精准明确

为了制定出有明确目标的作业,教师需要综合考虑作业设计的出发点、基础及其最终目的,并根据新课程改革的理念,确保作业的布置与课堂教学进度相协调,旨在帮助学生将课堂学到的知识应用并发展为该学科的核心技能。对于每篇课文,教师都应清晰设定作业的具体目的,并仔细策划作业的详细内容。例如,在人教版四年级上册第三单元的语文学习中,核心要素聚焦于“体验精准与生动的语言表达,以及培养持续且细致的观察力”。该单元主要包括《古诗三首》《爬山虎的脚》和《蟋蟀的住宅》三篇课文。课后作业的设计应紧密围绕教材内容、语文核心要素及课后问题展开,并充分利用“语文园地”这一交流平台以及考虑班级具体情况。基于这些考量,本单元的作业目标设定如下。目标1,掌握并恰当运用文中的关键词汇;目标2,能够背诵全部三首古诗,并默写出《题西林壁》;目标3,根据文本内容进行精确而生动的表达,并体会细致观察的过程;目标4,搜集文中准确且生动的语句;目标5,培养敏锐的观察能力,记录所观察到的各种现象。在这些整体作业目标的指导下,结合具体的课后问题和学生的实际情况,将作业目标具体化,并有序地融入每节课的作业设计之中。

2.内容精简整合

语文学科包含了广泛的知识面,从单个的文字、词汇到复杂的句式、段落和篇章结构,同时还包括培养听力、口语、阅读、写作和思维等多方面的技能。目前,单一形式的作业不仅消耗时间,也未能充分支持学生才能的全面发展。因此,课后作业的创设应当超越教材内容的范畴,更应紧密地结合学生的日常生活经验进行设计。例如,在学生学习了《爬山虎的脚》和《蟋蟀的住宅》这两篇文章之后,可以引导他们去观察周边自然环境中熟悉的动植物。这样的活动可能包括对水培豆芽或金鱼成长过程的观察,或是研究种子的发芽过程以及软体动物的行动轨迹。学生们应运用课文中提到的观察和记录技巧,仔细地记下这些生物在成长过程中的颜色和形态的变化。记录的方式可以多样化,不仅仅限于文字描述,也可以采用思维导图、表格等形式,以直观地展示生物的生长变化。

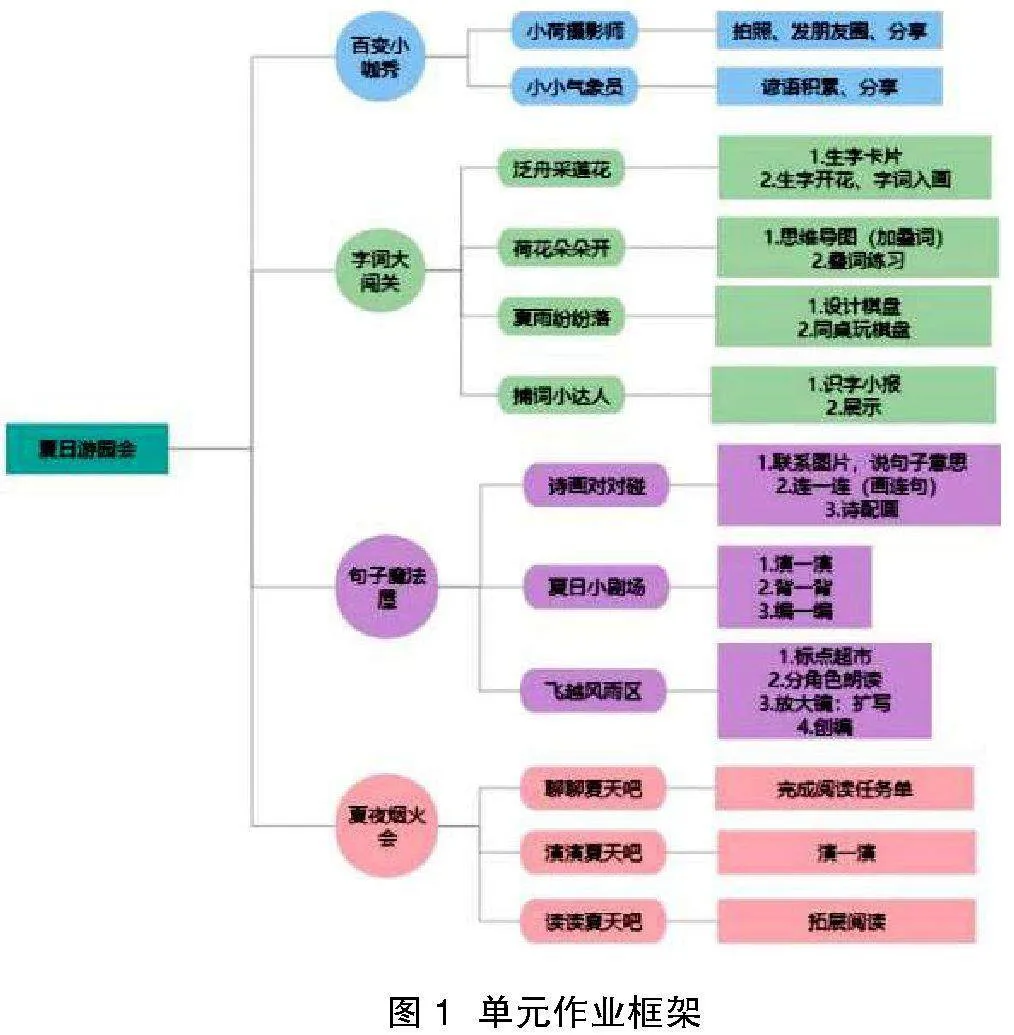

在设计课后作业时,应重视将知识与技能相互融合、相互渗透和整合,目的是在有限的作业内容中纳入更广泛的认知要求,以此增强作业的有效性。如人教版一年级下册第六单元作业设计框架(图1)所示。

3.形式实现弹性

作业设计应具备灵活性,顾及学生的个性差异,赋予学生根据自身学习状态选择作业形式的自由。例如,在人教版四年级上册第三单元的《古诗三首》中,为了落实课后习题“解释你对以下诗句的理解”,学生可以自由选择作业形式。有的学生可能通过绘画来配合诗歌,将作业转化为一幅风景画;有的学生可能录制自己朗诵的音频;有的学生可能以写作形式表达对自然美景的诗歌描述……

尽管这些作业可能需要花费更多时间来完成,但对作业的价值认同成为激发学生学习热情的重要驱动力,促使他们在完成作业时表现出更大的持久性和主动性,愿意在学习上投入更多的精力。

(二)作业趣味性,激发学生学习兴趣

俄罗斯教育家乌申斯基曾提出:“缺乏兴趣的强迫学习会压抑学生追求真知的欲望。”兴趣是最佳的教师,也是推动学生学习的持续动力。

1.在玩乐中,巧设趣味性作业

小学生天性活泼好动,喜欢玩。寓学于玩乐中,寓学于游戏中,学生能全身心投入,在兴趣中学习效果更佳。众所周知,识字学习是一年级语文学习的重点,对于低年段的孩子,那些充满创意、动态多样、充满刺激的寓教于乐式作业能更有效地吸引他们的注意力,促使他们积极地、兴奋地投入到作业中,完成得又快又好。只有让孩子品尝知识运用的快乐,他们才有源源不断的学习动力。因此,我们设计了“生字落棋盘”这项作业。把生字打印出来,发给每个孩子,让他们回到家,制作自己喜欢的棋盘,把生字放进自己制作的棋盘中。这项作业内容很受孩子们喜欢,他们饶有兴趣地与家长一起玩棋盘,同时又在这个过程中巩固了生字,激发了兴趣。

2.在诗意中,巧设趣味作业

古诗文教学的目的在于引导学生独立且创新地学习古诗文内容,感悟其深远意境,接受情感熏陶,深化对中国文化精髓的理解,而配合独到的诗画,能有效地帮助学生沉浸于诗的意境,体验古诗的独特魅力,激发学生的形象思维,促进其受到文化和人文思想的熏陶。在学习完《荷花》后,教师布置一项课后作业——小小画家。请同学们任选一首关于夏天的古诗,找到古诗的景物,参考以下的例子,拿起你的神笔画一画古诗中的美景,制作一幅诗配画与大家分享吧。此项作业反映出学生对诗歌的兴趣,远远超出了我们预想,学生不但喜欢读诗,而且能记住一些精美的诗句,大部分的同学都曾萌发过编写诗歌的欲望,并确实有过尝试的经历。这所有的一切,都有力证实了一点:“诗配画”的活动,顺应了学生的强烈愿望。

3.在创编中,巧设趣味作业

在《要下雨了》中,既让学生知道通过观察大自然一些奇妙的现象能了解天气的变化,又能提高学生的表达能力。在扩句教学中,创设情境,用放大镜的形式引导学生观察图片,让学生发现每个句子描述的事物,再联系生活情境,引导学生把书本“字词句运用”中的句子说具体、说清楚。

新课程标准下的作业设计应当是开放型的,使作业变成一个让孩子们巩固知识、享受实践、勇于创新的场所。因此,我们设计了创编的课后作业,根据自己的观察发现,在实际生活中寻找关于天气的内容,仿照课本给出的句式练习说话。在这一过程中不要局限于课文内容,要打开自己的思路,多说多练。因此,我们在日常教学实践中,要根据学生的年龄特点,注意设置一些有趣味性的作业,以此调动学生学习的兴趣,让学生在作业中感受学语文、用语文的乐趣。

(三)作业实践性,鼓励学生融入生活

语文学科强调实践性,应当注重提升学生的实际操作技能,而这种技能主要通过具体的实践活动来培养。因此,作业的设计应紧密结合学生的学习、校园生活、家庭生活和社会生活,帮助学生将课堂上学到的语文知识和技能应用到课外,从而提升他们的语文素养。首先,教学经验表明,富有实践性的作业能够激发学生的求知欲,激活他们的思维过程,维持学习的持续性。统编教材一年级下册第六单元,教师布置了一项实践作业——寻找夏天。通过亲身去寻找身边的夏日景物,能够让学生走出课堂,对夏日事物的体验从书本的知识转化为亲身实践,激发了学生完成作业的兴趣,同时进一步深化学生对所学知识的理解。特别是蒲扇、竹椅等事物,学生看见实物后就更能理解“蒲”“椅”等字的特点。另外,布置作业当天恰逢立夏,许多学生借此机会与家长一起走出家门,去探索夏日的美好,感受夏日的魅力。许多学生在完成作业的过程中,不仅积累生字词,同时也感受到夏天的美好与乐趣。其次,为了增强家庭作业的实践性,需要加强不同学科之间的内在联系。这意味着将多学科的知识与语文课程内容相结合,形成一个多元化的课后作业体系。例如,在设计语文作业时,可以融合数学问题解决的逻辑性,科学实验的观察记录法,或者社会学的调查研究技能。这样的跨学科作业不仅能够加深学生对语文知识的理解和应用,还能培养他们运用多学科知识解决问题的能力。通过这种方式,学生可以在完成语文作业的同时,也得到其他学科知识和技能的训练和提升。这种多元化的课后作业设计有助于激发学生的学习兴趣,提高他们的综合素养,更好地适应未来社会的需求。

三、结语

小学语文作业的设计注重简洁性、趣味性和实践性,以促进学生的成长和认知进步。通过提供多样化的作业类型来满足学生的不同需求,并创造一个能吸引学生积极参与的作业环境,让学生体验到完成作业的乐趣及其重要性,进而点燃他们持续学习的热情。

参考文献:

[1]黄耘.关注学生学习导向的语文作业设计[J].教学与管理,2010(1):62-63.

[2]白颖颖.关于小学语文作业批改情况的现状调" 查与分析——以武汉某师范大学附属小学为例[J].高等函授学报,2012(11):18-20.

[3]伍喜强.语文作业设计新探[J].课程教材教学" " 研究(小教研究),2008(24):56-57.