以动机行为转化为指导的康复护理对糖尿病足患者足部并发症的影响

【摘要】 目的 探讨以动机行为转化为指导的康复护理在糖尿病足患者中的应用效果。方法 选取2021年2月—2023年1月金沙县人民医院收治的86例糖尿病足患者作为研究对象,按随机数字表法分对照组和观察组,各43例。对照组采取常规护理,观察组采取以动机行为转化为指导的康复护理,对比2组患者的血糖水平、自我管理能力和并发症发生率。结果 护理前,2组患者的血糖指标比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05);护理后,观察组空腹血糖(fasting plasma glucose,FBG)水平、餐后2 h血糖(2 hour postprandial blood gluoose,2 h PBG)水平、糖化血红蛋白(glycated hemoglobin,HbA1c)水平低于对照组(Plt;0.05);2型糖尿病自我管理行为量表中的饮食控制评分、血糖监测评分、足部护理评分、遵医嘱用药评分、规律运动评分、高低血糖处理评分高于对照组(Plt;0.05);并发症发生率4.65%,低于对照组的18.60%(Plt;0.05)。结论 以动机行为转化为指导的康复护理在糖尿病足患者中的应用效果显著,能降低并维持患者的血糖水平,改善患者的自我管理能力,从而减少足部并发症的发生。

【关键词】 糖尿病足;动机行为转化;康复护理;血糖水平;自我管理能力;足部并发症

文章编号:1672-1721(2024)22-0092-03" " "文献标志码:A" " "中国图书分类号:R473.6

糖尿病足是糖尿病常见并发症之一,患者有感觉障碍、足部疼痛等症状,会影响下肢肌肉或导致骨折,增加截肢风险[1]。目前临床对于糖尿病足主要在控制血糖的基础上采取镇痛、扩张血管等对症治疗,能有效减轻症状,延缓疾病进展[2]。但糖尿病足的治疗是一个漫长的过程,多数患者因缺乏疾病认知,难以进行良好的日常足部护理,影响糖尿病足治疗效果;加之自我管理能力低下,生活中容易形成吸烟酗酒、随意更改用药方式、暴饮暴食等各种不健康生活方式,引起血糖波动,增大糖尿病足的控制难度,对预后尤为不利,因此治疗期间还需辅助良好的护理配合[3-4]。以动机行为转化为指导的康复护理关注个体动机行为转化心理需求,通过引导协助患者养成健康的生活方式,达到促进身心健康的目的。鉴于此,本研究选取86例糖尿病足患者,通过分组对照,探究以动机行为转化为指导的康复护理对患者康复效果的影响,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年2月—2023年1月金沙县人民医院收治的86例糖尿病足患者作为研究对象,按随机数字表法分对照组和观察组,各43例。对照组男性20例,女性23例;年龄51~74岁,平均年龄(63.40±

4.52)岁;糖尿病病程3~16年,平均病程(10.21±2.39)年;糖尿病足Wagner分级,1级18例,2级21例,3级4例;文化水平,小学/初中12例,高中/专科21例,本科及以上10例。观察组男性20例,女性23例;年龄51~74岁,平均年龄(63.40±4.52)岁;糖尿病病程3~16年,平均病程(10.21±2.39)年;糖尿病足Wagner分级,1级16例,2级22例,3级5例;文化水平,小学/初中14例,高中/专科21例,本科及以上8例。2组一般资料比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05),具可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准,患者及家属知情并签署知情同意书。

纳入标准:符合《糖尿病足介入综合诊治临床指南(第4版)》[5]诊断标准;首次患糖尿病足;临床资料完整。

排除标准:认知障碍,无法配合研究;合并下肢病变;有开放性病灶;血液系统、免疫系统疾病等。

1.2 方法

2组患者均采取降糖、营养支持、扩张血管、镇痛、抗感染等常规治疗。

1.2.1 对照组护理方法

对照组采取常规护理。发放疾病管理手册,讲解手册内容,比如饮食、足部护理等;告知复查时间,做好用药指导,讲解用药后不良反应,有异常及时上报医生处理;出院后每月电话随访1次,了解患者的康复情况,并嘱咐家属监督患者自我管理。

1.2.2 观察组护理方法

观察组实施以动机行为转化为指导的康复护理。

信息护理。(1)评估。收集患者资料并开展一对一评估,了解疾病认知、自我管理水平、情绪状态等,制定健康信息教育方案。(2)健康讲座。每月举办1次健康讲座,以PPT、视频等形式向患者普及糖尿病足护理知识,重点强调饮食、血糖监测、用药、足部运动等对糖尿病控制的作用,强化自我管理能力在疾病控制中起到的促进作用。(3)单独教育。针对部分文化水平低、理解能力差、年龄偏大的患者,在健康讲座的基础上配合一对一宣教,通过一问一答加深患者对疾病的认知。

动机护理。(1)无意识期。与患者建立良好的护患关系,循序引导患者表达自身诉求和疑虑,表示充分理解。(2)意图期。协助患者正确认识糖尿病足、相关并发症、自我管理之间的关系,知晓自我管理的重要性,并从心理方面纠正患者的错误心态。(3)准备期。协助患者制定糖尿病自我管理目标,包括血糖监测、饮食控制、足部运动、足部按摩、足部清洗等,并提供专业指导意见。(4)改变期。与患者共同回顾康复方案,及时指出方案实施期间的不足,做出相应的调整。(5)维持期。利用社会资源、家庭资源等创造可长期自我管理的良好环境,保障方案实施的可持续性。

行为护理。于患者住院期间帮助其养成健康运动、饮食、足部护理等良好习惯;出院前创建微信交流群,每周固定群内推送糖尿病足护理知识,定期视频进行一对一远程健康指导;发放康复日志,嘱咐患者及其家属每日记录足部护理内容、饮食、用药信息(时间、量、方法)等,每次门诊复查时交给医护人员,医护人员则根据日志情况进行针对性管理。

2组患者均持续护理3个月。

1.3 观察指标

(1)血糖水平。护理前后以葡萄糖氧化酶法测定FBG、2 h PBG水平,以全自动糖化分析仪测定HbA1c水平。(2)自我管理能力。护理前后用2型糖尿病自我管理行为量表[6]从饮食控制(30分)、血糖监测(20分)、足部护理(25分)、遵医嘱用药(15分)、规律运动(20分)、高低血糖处理(20分)6个维度评价患者的自我管理情况,评分越高表示患者的自我管理能力越强。(3)并发症发生率。统计足部感染、骨髓炎、糖尿病足坏疽等并发症的发生率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件分析数据,计量资料以x±s表示,采用t检验,计数资料以百分比表示,采用χ2检验,Plt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

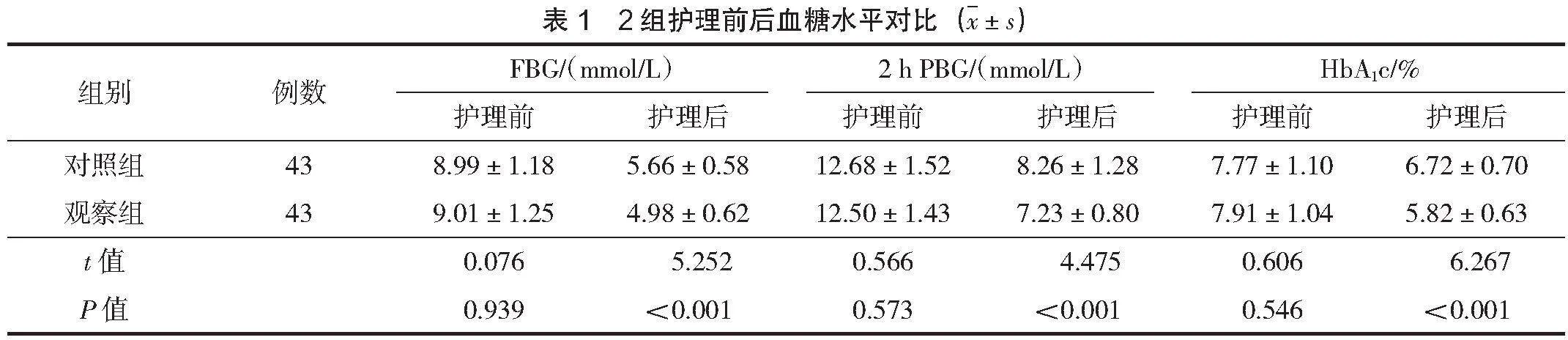

2.1 血糖水平

护理后,观察组FBG、2 h PBG、HbA1c水平低于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05),见表1。

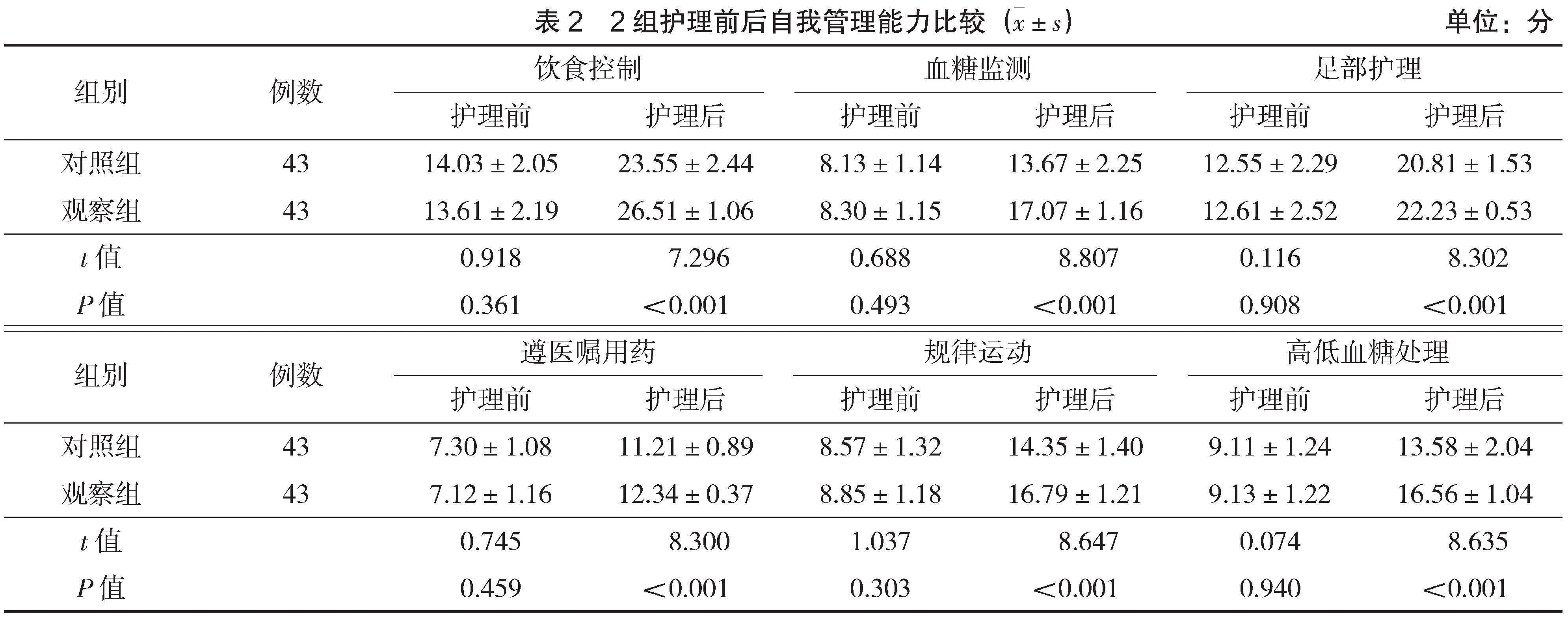

2.2 自我管理能力

护理后,观察组2型糖尿病自我管理行为量表评分高于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05),见表 2。

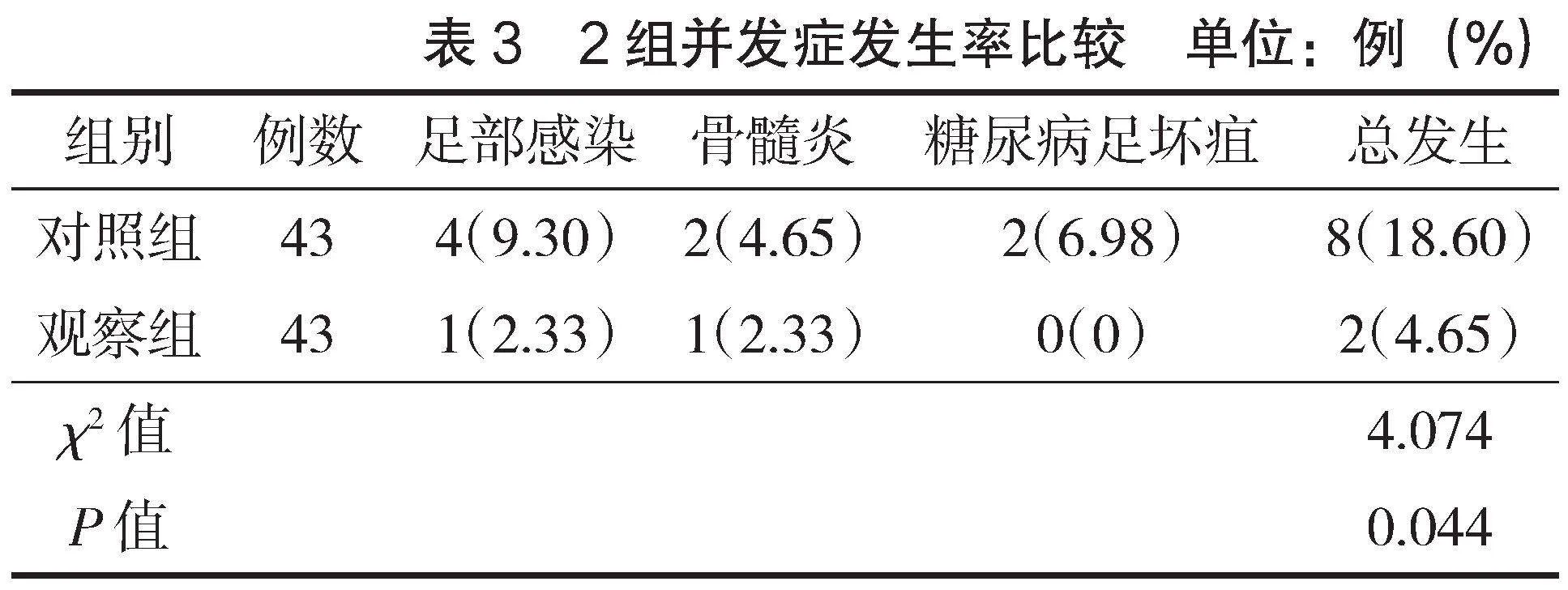

2.3 并发症发生率

观察组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05),见表3。

3 讨论

糖尿病足多由末梢神经病变、下肢动脉供血不足、细菌感染等引起,以肢端坏疽、足部疼痛等为主要临床表现,且病程较长、病情迁延难愈、症状反复发作[7-8]。糖尿病足尚无统特异治疗手段,主要治疗目标是通过控制血糖和对症治疗稳定病情,减少相关并发症的发生[9]。但糖尿病足的发生及发展与生活习惯密切相关,如果患者未能遵照医嘱规范饮食、进行足部自我护理等,仍会增大血糖控制难度,增加并发症发生风险,影响疾病转归,因此需实施有效的护理干预[10]。

传统糖尿病足护理多为口头式健康教育,大多情况下让患者自行完成疾病自我管理,护理目标缺乏目标性、针对性,故护理效果不理想[11-12]。本研究结果显示,护理后,观察组FBG、2 h PBG、HbA1c水平低于对照组(Plt;0.05),2型糖尿病自我管理行为量表中的饮食控制、血糖监测、足部护理、遵医嘱用药、规律运动、高低血糖处理评分高于对照组(Plt;0.05),并发症发生率低于对照组(Plt;0.05),提示以动机行为转化为指导的康复护理可提高糖尿病足患者的自我管理能力,降低血糖水平和并发症发生率。以动机行为转化为指导的康复护理通过评估了解患者实际护理需求,实施相应的护理服务,促进个体行为动机转化,养成良好的生活习惯,提高自我管理能力,进而从根源处减少疾病危险因素,稳定血糖水平,控制病情,减少并发症的发生[13]。开展以动机行为转化为指导的康复护理,将护理分为信息、动机、行为3个方面,全面正确的疾病认知能促进健康行为的养成,积极的动机利于健康行为的维持,而坚持健康行为则能对疾病产生积极影响,三者相互影响,良性循环,促使患者健康行为养成,养成自我管理、遵医嘱饮食、足部护理、复查等习惯,增强疾病控制效果。实施信息护理,在口头教育的基础上增加多媒体健康宣教,内容丰富多彩、趣味性十足,利于各个年龄段患者理解并接受,进而有效提高患者的健康认知水平,为患者疾病自我管理奠定良好的知识基础[14-15]。动机护理则是在患者不同意图阶段通过针对性的护患访谈,解除患者的疑虑和烦恼,提高患者对疾病管理的重视程度,促使患者明白通过自我管理控制血糖水平,能预防糖尿病足等并发症的发生。行为护理是促进患者行为转变的重要阶段,强化院外随访能够予以患者持续动态的远程健康指导,满足患者居家康复需求,增加疾病控制效果。此外,康复日志的运用一方面监督患者坚持用药、饮食、足部护理等,另一方面可帮助医护人员了解患者康复情况,以便开展针对性的帮助工作,从而全方面保障康复护理方案的落实,有效避免不良生活习惯引起的血糖波动,稳定血糖水平,控制糖尿病足发生发展,最大程度减少并发症的发生,形成良性循环,促进患者身心健康。

综上所述,以动机行为转化为指导的康复护理可改善糖尿病足患者的自我管理水平,促进血糖下降,减小糖尿病足发生的可能,有效降低并发症发生率,利于病情转归。