我国高职院校科教融汇发展现状、问题及对策

摘 要 科教融汇有利于推进教育、科技、人才一体化发展,是职业教育高质量发展并服务教育强国战略的关键路径。探讨我国高职院校科教融汇现状,有助于从宏观上把握各地区科教融汇水平及发展规律,对于提高科研质量、推进科技创新具有重要意义。通过大数据分析及调研发现,我国各地区科教融汇发展程度不均衡,科研服务产业和教学能力不足,缺乏完善的制度保障,高职院校科教融汇整体上处于初级阶段。区域产业基础是影响科教融汇的重要因素,但并不完全决定科教融汇发展水平,院校办学理念、制度环境、专业结构等因素同样非常关键。为推进教育科技人才一体化发展,应在科教融汇治理体系、科教融汇院校特色、科教融汇评价机制、校企信息共享平台等方面改革创新。

关键词 高职院校;科教融汇;科技创新;大数据分析;科教融汇评价

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)22-0060-08

科教融汇是现代职业教育的重要特征之一,在推进科教兴国、人才强国进程中意义重大。党的二十大报告提出要“推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”,并将教育、科技、人才一体化推进,意味着科教事业上升到新的战略高度[1]。科教融汇的提出是对创新驱动发展战略、科教兴国战略的积极回应,其实质是促进科技、教育、产业要素间的动态耦合与协调发展[2],其目标是实现科学技术研发应用与人才培养过程交汇融通。二十届三中全会又强调统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,提升国家创新体系整体效能。因此,现代职业教育不仅仅局限于人才培养,也要加大科技创新水平和服务能力,以人才支撑和科技创新助推产业系统和教育系统协同共生,共同服务于创新驱动发展战略[3]。当前,科教融汇水平已成为高职院校软实力的重要指标,但我国高职教育人才培养、科技创新和产业发展之间的壁垒尚未打通,课程体系、教学方式、实习实训内容与科技创新的实际需求相脱节,部分学科专业的设置调整相对滞后,科教融汇缺乏现实基础和制度支撑[4]。如何从宏观上改革创新促进科教融汇,是职业教育高质量发展的现实命题。

一、研究设计

本研究在实地调研的基础上,采用文献计量学方法,从科教融汇大数据的视角分析全国高职院校科教融汇总体水平,旨在探讨全国高职院校科教融汇发展状况以及地区特征,分析其发展规律,并探讨促进科技创新、产业体系与人才培养体系深度融合的改革路径,为地方和国家推进科研资源优化配置、促进科技资源与教育资源相互交融汇聚、增强科研反哺教学能力提供政策参考。

本研究在师生科教融汇能力、科研成果转换、校企合作项目、社会服务、人才培养等方面选取有代表性、可量化的指标12项,并结合职业教育自身特点,确立各指标所占分值,见表1。在数据来源方面,相关数据均来自中国职业教育科研发展大数据平台及教育部门的公开数据。在数据处理方面,首先获取全国各区域高职院校30年(1991-2020年)科研产出大数据,利用统计学方法对数据进行初步整理和清洗,包括数据的缺失值处理和异常值剔除等,然后用时间序列分析方法对全国高职院校科教融汇大数据进行分析。

本研究以全国六大地理行政区域(不包括港澳台地区)为分析单元。首先,对各地区高职院校30年科研大数据进行比较分析,为减少由高职院校数量差异而导致的指标差异,每个省份分别选取办学实力处于上、中、下游的高职院校各10所作为样本高校,对于高职院校总量不足30所的省份则选取其全部院校作为样本高校。其次,采用指标归一化处理后再以加权求和的方式对院校进行评分,并根据排名取前、中、后各10所高职院校作为统计对象。由于不同高职院校所对接的产业发展水平存在差异,对于评价结果的侧重也不尽相同[5]。最后通过统计分析得出科教融汇整体水平、不同地区发展差异以及发展规律,并对结果进行详细分析和讨论。

二、高职院校科教融汇大数据对比分析

(一)全国各地区科教融汇环境分析

我国地域辽阔,每个区域都有其独特的社会、经济与产业特征,且各区域发展差异显著。华北地区是我国的政治、文化和科技创新中心,拥有丰富的科技资源,但也面临资源紧张、产业结构优化升级的挑战。华北地区拥有较多的高水平职业院校,它们往往与当地的经济产业紧密相连,因而该地区院校与政府、企业合作较多,重视理论与实践的结合,注重学生综合素质的培养,部分院校国际交流频繁,科教融汇具备较成熟的环境条件。

东北地区是传统工业基地,以重工业和装备制造业为主,拥有较强的工业基础和科技研发能力,且自然资源丰富。不足之处是产业结构老化,经济增长动力不足,人口流失严重。该地区的高职教育注重工业技能和技术应用教育,有较强的实践教学传统,曾为工业发展作出巨大贡献,然而,随着地区经济转型的压力,职业教育科教融汇的整体环境面临挑战。

华中地区农业发达,工业基础雄厚,是重要的粮食生产基地,拥有完善的工业体系,近年来现代物流、金融、旅游等行业发展迅速,但高新技术产业尚在完善之中。该地区高职院校实力较强,专业设置紧密结合当地产业特点,注重实践教学和技能培训,科教融汇具备较好基础。

华东地区是我国经济发达的地区之一,以上海为中心,拥有强大的制造业和现代服务业。不足之处表现为土地资源紧张,环境污染问题突出,产业升级压力大。华东地区的高职教育整体水平较高,其特点表现为重视产教融合、校企合作广泛、与新兴产业结合紧密,科教融汇具备天然的优越环境。

华南地区是改革开放的前沿阵地,地理位置优越,对外开放程度高,拥有强大的制造业基础和创新能力。不足之处表现为区域发展不平衡,资源环境压力大,产业结构需要进一步优化。华南地区的高职教育强调实用性和市场适应性,重点发展现代服务业、高新技术产业相关专业,受地区发展差距影响,科教融汇面临资源优化配置问题。

西南地区自然资源丰富,生态环境良好,劳动力成本相对较低。但交通基础设施相对落后,产业结构单一,对外开放程度有待提高。西南地区的高等职业教育结合地区资源优势重视发展特色专业,如旅游管理、民族文化等专业近年来得到快速发展,但受产业结构和经济环境影响,科教融汇的提升路径仍需探索。

西北地区土地广阔,以资源型经济为主,能源、矿产资源丰富,具有发展新能源和特色农业的优势。不足之处在于生态环境脆弱,经济发展水平相对较低,对外开放程度不高。西北地区的职业教育基础相对薄弱,但部分院校依托区域资源优势,强化校企合作,着力培养能源、材料等领域的技术技能人才。综上所述,各地区高职院校科教融汇都面临机遇与挑战并存的环境。

(二)全国上游高职院校:产业成熟地区的科教融汇成果突出

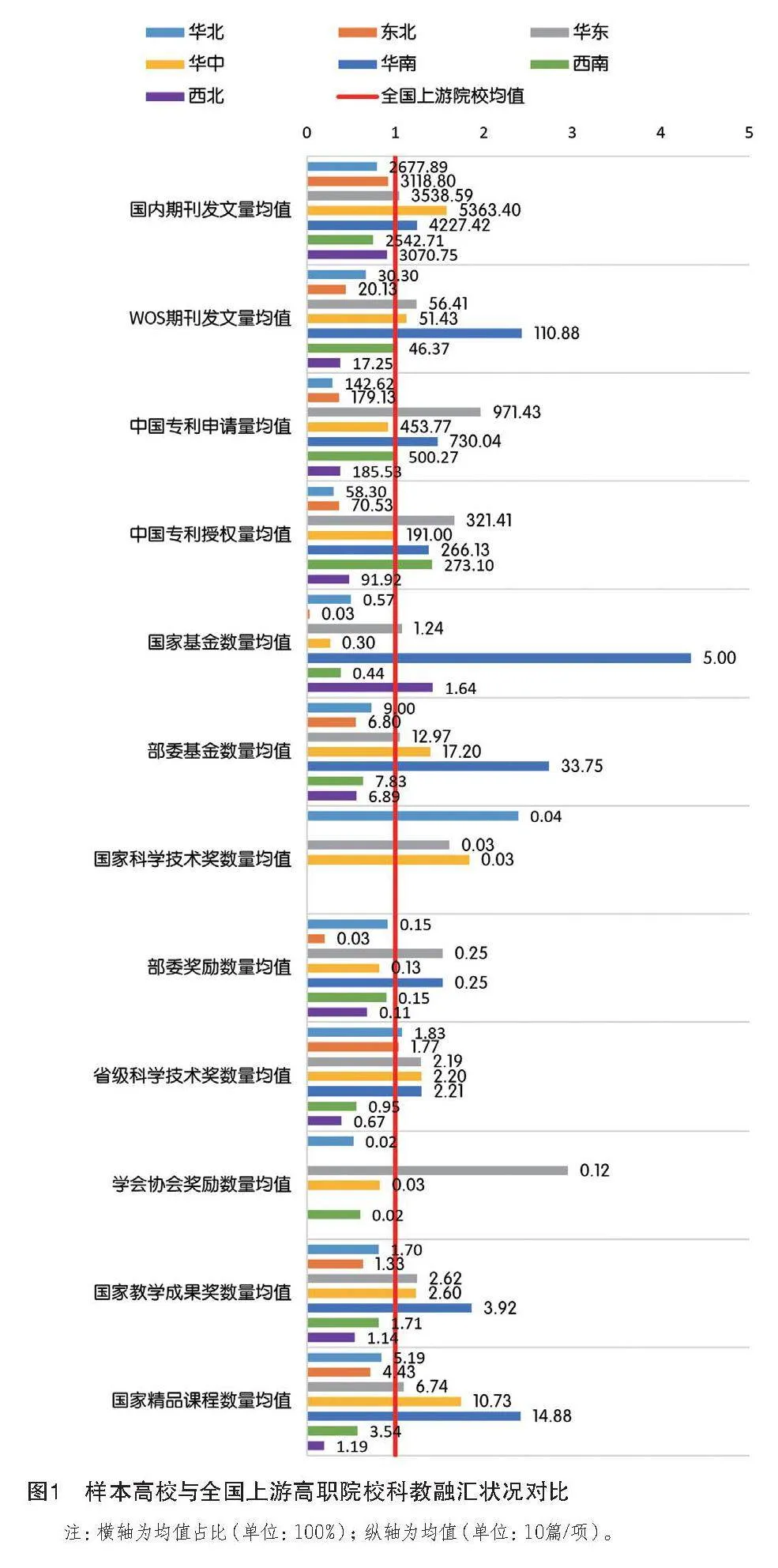

在样本高校与全国上游高职院校科研发展状况对比指标中,华东和华南地区实力最强,东北与西北地区优势指标最少,这表明产业成熟地区的科教融汇成果突出。样本高校与全国上游高职院校科研发展状况对比见图1。

华东地区上游高职院校有12个指标高于全国上游高职院校平均水平,在学会协会奖励、中国专利申请、中国专利授权、国家科学技术奖方面成果突出,分别达到全国上游高职院校平均水平的295.00%、196.48%、166.33%、161.11%。

华南地区上游高职院校有10个指标高于全国上游高职院校平均水平,在国家基金数量、部委基金数量、WOS核心合集期刊发文量、国家精品课程数量方面表现突出,分别达到全国上游高职院校平均水平的434.03%、273.66%、243.06%、241.20%。相比较而言,它在国家科学技术奖、学会协会奖励方面暂无成果。

华中地区上游高职院校有7个指标高于全国上游高职院校平均水平,在国家科学技术奖数量、国家精品课程数量、国内期刊发文量方面表现突出,分别达到全国上游高职院校平均水平的183.33%、174.04%、157.95%,但在国家基金数量、部委奖励数量、学会协会奖励数量方面指标不佳,目前分别占全国上游高职院校平均水平的26.04%、81.60%、82.50%。

西南地区上游高职院校有3个指标高于全国上游高职院校平均水平,在中国专利授权量、WOS核心合集期刊发文量、中国专利申请量方面表现突出,分别达到全国上游高职院校平均水平的141.32%、101.64%、101.18%,但比较而言,在国家基金数量、省级科学技术奖数量、国家精品课程数量方面还有待加强,目前分别为全国上游高职院校平均水平的38.11%、55.84%、57.35%。

华北地区上游高职院校有2个指标高于全国上游高职院校平均水平,在国家科学技术奖数量、省级科学技术奖数量方面成果突出,分别达到全国上游高职院校平均水平的238.89%、107.46%,但在中国专利申请量、中国专利授权量、国家基金数量方面有待加强,目前分别为全国上游高职院校平均水平的28.85%、30.17%、49.83%。

东北地区上游高职院校有1个指标高于全国上游高职院校平均水平,在省级科学技术奖数量方面成果突出,达到全国上游高职院校平均水平的103.76%,但在国家基金数量、部委奖励数量、中国专利申请量、中国专利授权量方面相对较少,目前分别为全国上游高职院校平均水平的2.86%、20.25%、36.23%、36.50%。

西北地区上游高职院校有1个指标高于全国上游高职院校平均水平,在国家基金数量方面表现突出,达到全国上游高职院校平均水平的142.27%,但在国家精品课程数量、中国专利申请量、WOS核心合集期刊发文量方面总体偏低,目前分别为全国上游高职院校平均水平的19.36%、37.52%、37.82%。

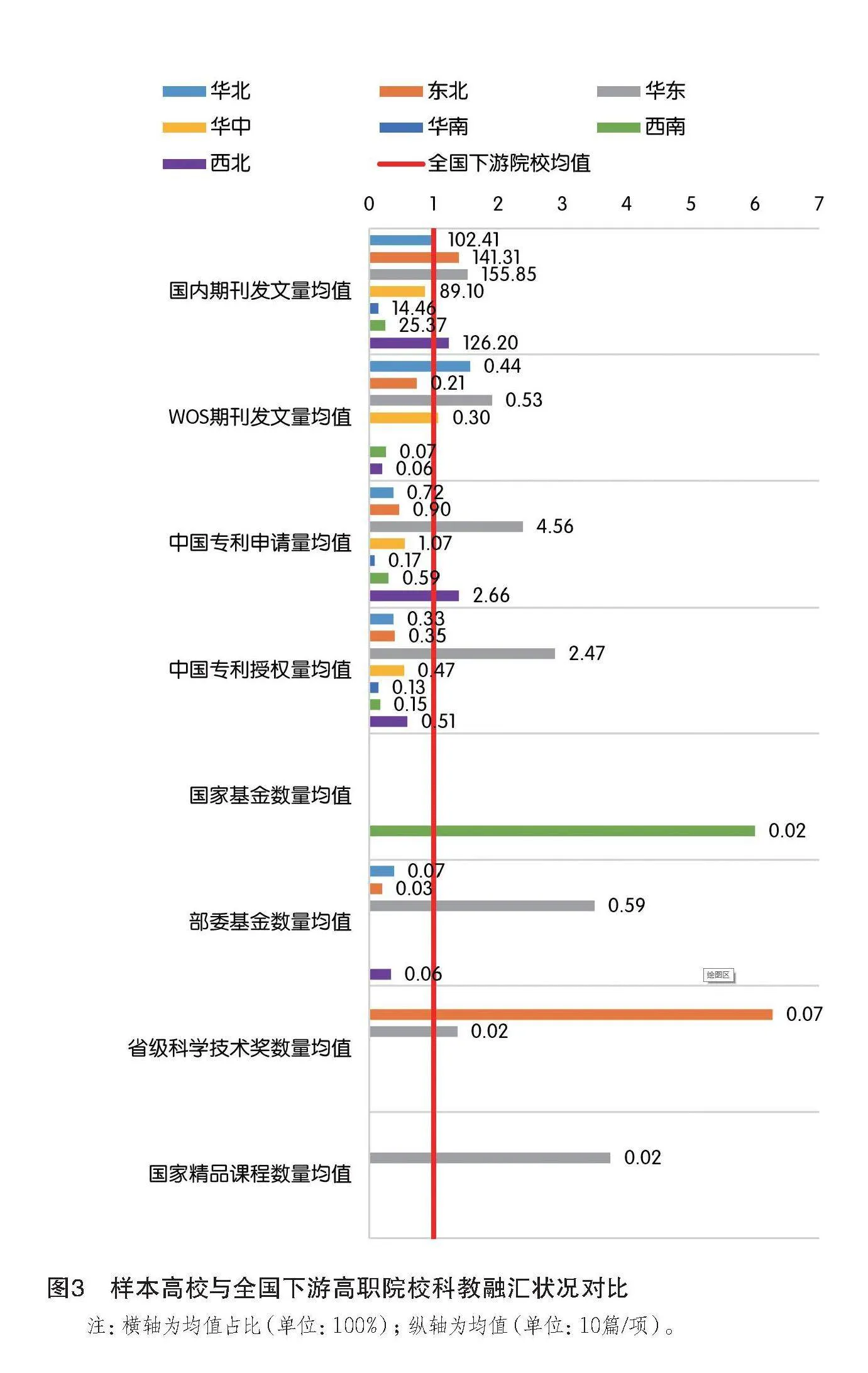

(三)全国中游高职院校:区域间、区域内科技资源分配影响科教融汇整体效果

在样本高校与全国中游高职院校科研发展状况指标对比中,华东和华中地区实力最强,华北、西北、东北地区各指标大体相当,华南地区优势指标最少,由此可见,区域间、区域内科技资源分配影响科教融汇整体效果。样本高校与全国中游高职院校科研发展状况对比情况见图2。华东地区中游高职院校有11个指标高于全国中游高职院校平均水平,在部委奖励数量、国家精品课程数量、国家教学成果奖数量方面有显著优势,分别达到全国中游高职院校平均水平的414.29%、304.07%、250.00%。华中地区中游高职院校有4个指标高于全国中游高职院校平均水平,在国家精品课程、省级科学技术奖方面表现突出,分别达到全国中游高职院校平均水平的158.31%、145.63%,但在部委基金、国家教学成果奖方面偏弱,目前分别为全国中游高职院校平均水平的39.53%、51.55%。华北地区中游高职院校有2个指标高于全国中游高职院校平均水平,在国家教学成果奖、国家基金指标方面表现突出,分别达到全国中游高职院校平均水平的128.87%、113.94%,但在国家精品课程、中国专利申请、部委基金方面有待加强,目前分别为全国中游高职院校平均水平的14.24%、18.62%、28.85%。

西南地区中游高职院校有2个指标高于全国中游高职院校平均水平,在国家基金、中国专利授权方面表现突出,分别达到全国中游高职院校平均水平的103.64%、103.26%,但在国家教学成果奖、部委基金、国内期刊发文方面还有待加强,目前分别为全国中游高职院校平均水平的12.37%、46.57%、48.60%。东北地区中游高职院校有2个指标高于全国中游高职院校平均水平,在省级科学技术奖数量、国内期刊发文量方面表现突出,分别达到全国中游高职院校平均水平的158.73%、110.57%,但在国家教学成果奖数量、国家基金数量、国家精品课程数量方面总体偏低,目前分别为全国中游高职院校平均水平的17.01%、20.00%、33.90%。西北地区中游高职院校有2个指标高于全国中游高职院校平均水平,在学协会奖励数量、省级科学技术奖数量方面成绩突出,分别达到全国中游高职院校平均水平的400.00%、165.48%,但在国家精品课程数量、国家教学成果奖数量、国家基金数量方面偏低,目前分别为全国中游高职院校平均水平的9.49%、28.87%、33.94%。华南地区中游高职院校有1个指标高于全国中游高职院校平均水平,在国家基金数量方面表现突出,达到全国中游高职院校平均水平的121.21%,但在国家精品课程数量、省级科学技术奖数量、国家教学成果奖数量方面偏低,目前分别为全国中游高职院校平均水平的13.56%、31.75%、41.24%。

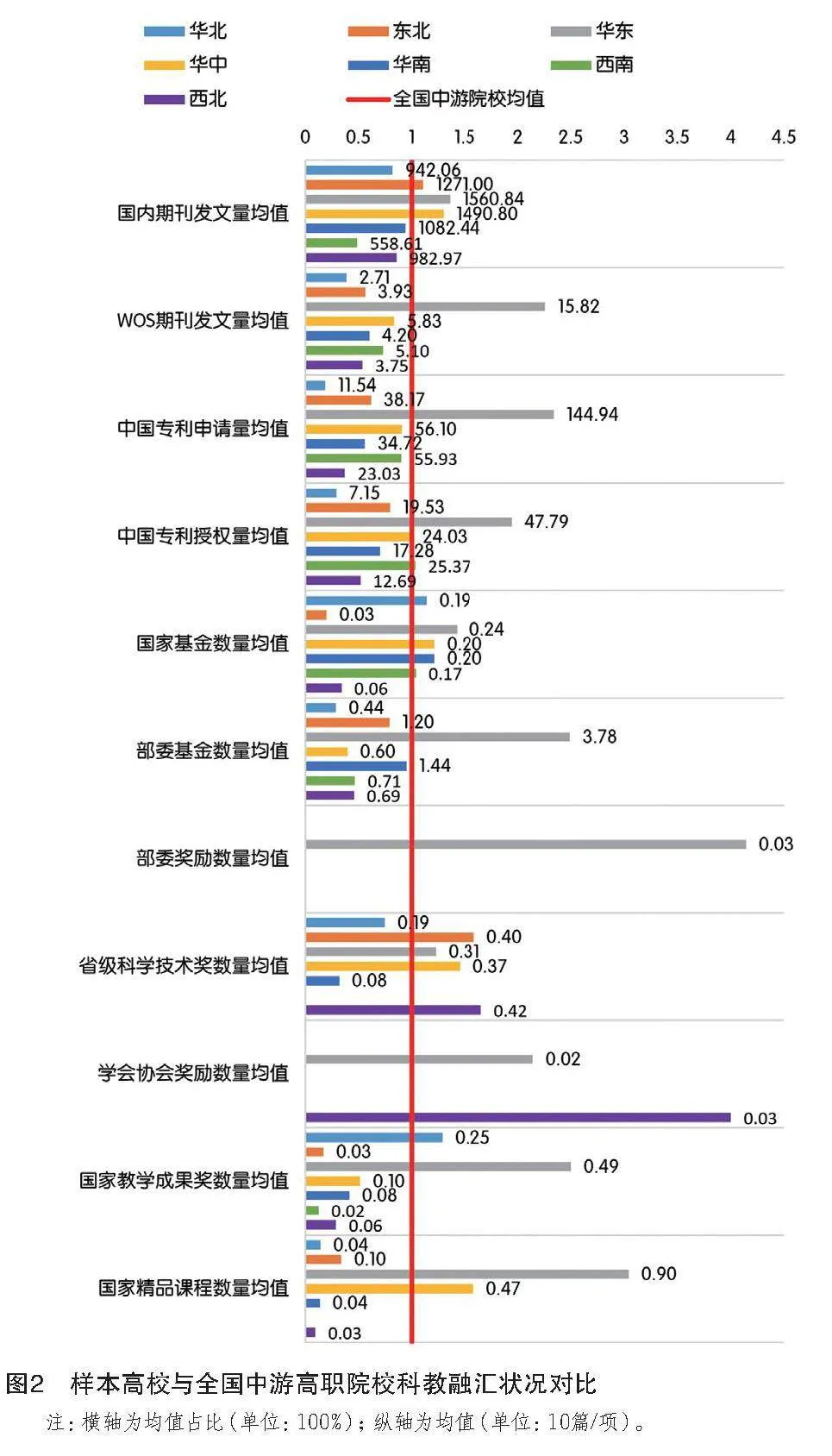

(四)全国下游高职院校:科教融汇程度不完全与经济发展水平呈正相关

在样本高校与全国下游高职院校科研发展状况指标对比中,华东地区实力最强,华北、西北、东北地区优势指标相当,华南地区暂无优势指标,由此可见,科教融汇能力不完全与经济发展水平呈正相关。样本高校与全国下游高职院校科研发展状况对比见图3。华东地区下游高职院校有7个指标高于全国下游高职院校平均水平,在国家精品课程数量、部委基金数量、中国专利授权量方面成绩突出,分别达到全国下游高职院校平均水平的375.00%、350.00%、288.33%,但在国家基金数量方面暂无成果。华北地区下游高职院校有2个指标高于全国下游高职院校平均水平,在WOS核心合集期刊发文量、国内期刊发文量方面表现突出,分别达到全国下游高职院校平均水平的156.47%、100.27%;比较而言,在中国专利申请量、中国专利授权量、部委基金数量方面偏低,目前分别为全国下游高职院校平均水平的37.50%、38.04%、38.69%。西北地区下游高职院校有2个指标高于全国下游高职院校平均水平,在中国专利申请量、国内期刊发文量方面表现突出,分别达到全国下游高职院校平均水平的138.96%、123.56%,但在WOS核心合集期刊发文量、部委基金数量、中国专利授权量方面有待加强,目前分别为全国下游高职院校平均水平的20.50%、33.93%、59.98%。东北地区下游高职院校有2个指标高于全国下游高职院校平均水平,在省级科学技术奖数量、国内期刊发文量方面成果突出,分别达到全国下游高职院校平均水平的627.27%、138.35%,但在部委基金数量、中国专利授权量、中国专利申请量方面偏弱,目前分别为全国下游高职院校平均水平的20.24%、40.26%、46.91%。西南地区下游高职院校有1个指标高于全国下游高职院校平均水平,在国家基金数量方面成绩突出,达到全国下游高职院校平均水平的600.00%,但在中国专利授权量、国内期刊发文量、WOS核心合集期刊发文量方面偏少,目前分别为全国下游高职院校平均水平的17.04%、24.83%、26.26%。华中地区下游高职院校有1个指标高于全国下游高职院校平均水平,在WOS核心合集期刊发文量方面成果突出,达到全国下游高职院校平均水平的107.91%,但在中国专利授权量、中国专利申请量、国内期刊发文量方面相对较弱,目前分别为全国下游高职院校平均水平的54.49%、55.81%、87.23%。华南地区下游高职院校暂无指标高于全国下游高职院校平均水平,在中国专利申请量、国内期刊发文量、中国专利授权量方面总体偏少,目前分别为全国下游高职院校平均水平的8.73%、14.16%、14.59%。综上,从全国下游高职院校大数据对比可知,科教融汇程度不完全与经济发展水平呈正相关,院校办学思路、专业结构与地方产业是否相契合是影响科教融汇发展的重要因素。

(五)总体状况:产业环境好坏、专业设置灵活性、产教融合度影响科教融汇效果

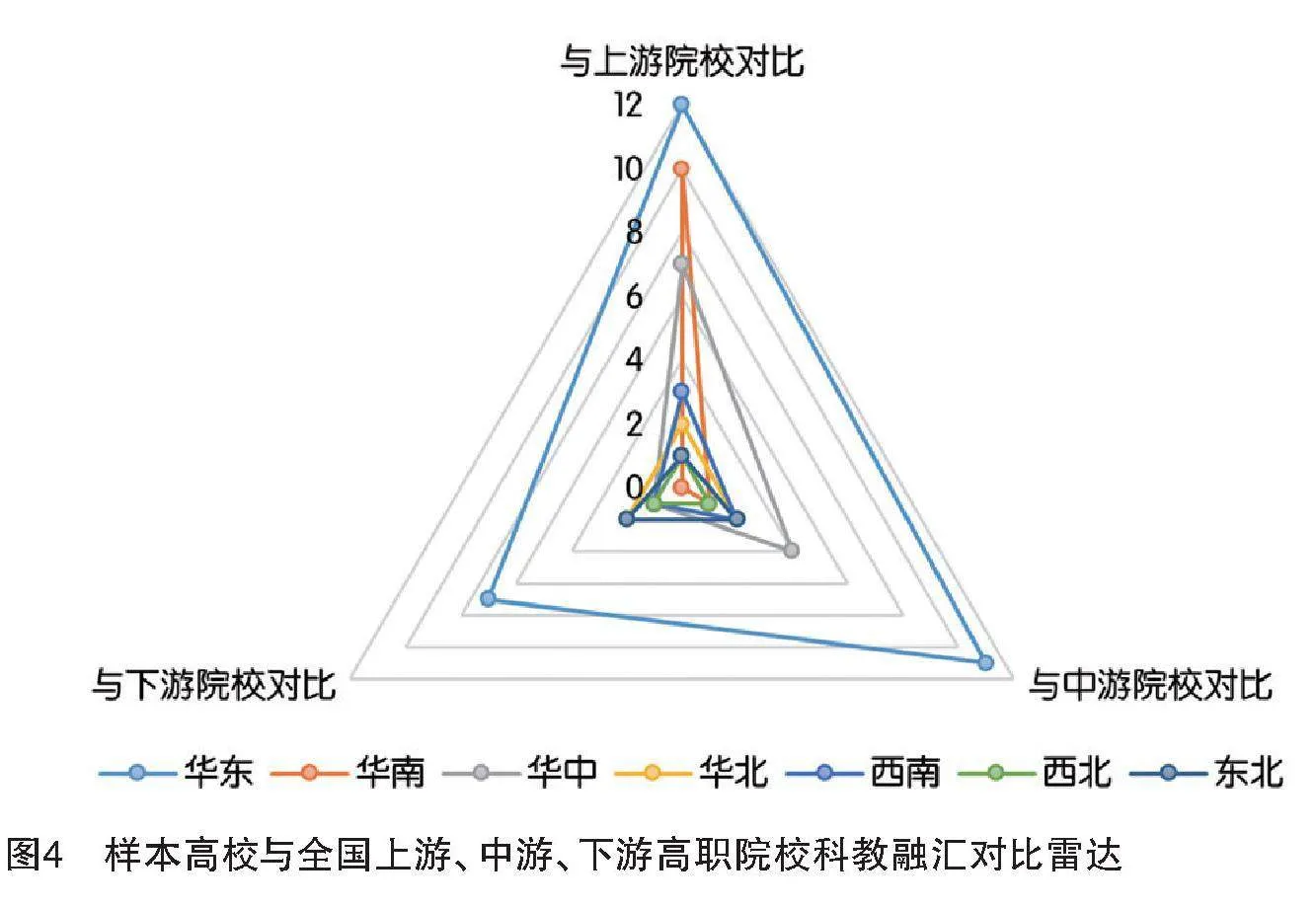

图4 样本高校与全国上游、中游、下游高职院校科教融汇对比雷达

雷达图可以将多个指标在平面上展示,能够清晰展现各地区在不同指标中所处的位置,越靠近雷达中心,说明优势指标越少,越靠近外围,说明优势指标越多,实力越强[6]。从图4看出,处于雷达外围的华东地区在各个层次的院校对比中均占据绝对优势,而且形状规则,证明华东地区高职院校科教融汇总体效果位居全国前列,并且上游高职院校、中游高职院校和下游高职院校科教融汇发展均衡,每个层次院校的科教融汇在全国均具有竞争力。而华南地区则呈现出显著反差,在图中表现为狭长的圆锥形状,它与上游高职院校科研指标对比中位居全国前二,而在与全国中游和下游高职院校科研指标对比中却处在末端,说明华南地区高职院校科教融汇存在较大差距,实力强的高职院校可以媲美全国顶尖高职院校,而实力较弱的高职院校,科教融汇效果较差。华中地区呈近似三角形形状,整体位于华东之下,居于西北、东北、西南、华北之上,但也存在发展不均衡的情况。华北地区是最规则的三角形状,发展最均衡,无论是与上游高职院校、中游高职院校比较,还是与下游高职院校比较,其科研优势指标均为2个。东北、西北两个地区处于雷达图最中间,整体呈规则的小三角形,由此来看,这两个地区高职院校科教融汇的整体效果欠佳。

总体来看,华东地区高职院校科教融汇效果最好,整体发展较为均衡;华南地区高职院校科教融汇两极分化特征明显,实力强的高职院校位居全国前列,实力弱的高职院校处于全国末端;华中、华北、西南地区发展较平衡,总体处于全国中间位置;西北与东北两地高职院校科教融汇效果有待提高。因此,从各地区发展现状可以看出,产业环境、专业设置、产教融合程度决定着科教融汇的效果。

三、我国高职院校科教融汇特征及其影响因素分析

(一)科教融汇发展水平整体薄弱,科研服务产业和教学能力不足

我国高职院校科教融汇总体水平有限。许多职业院校科研平台相对缺乏,科研团队实力不强,科研资源相对匮乏,技术转化率偏低,科研人员从事科研的条件受限。受办学层次制约,高职院校缺乏研究氛围,科研与教学融合不紧,科研反哺教学动力不足,难以将有限的科研资源转化为教学资源。受办学机制影响,科研人员与产业行业之间联系不紧密,科研资源未能有效发挥应有的价值,服务范围和服务效果有限。大数据显示,全国各地区科研成果总量巨大,但科研产出整体水平不高,缺乏前瞻性、系统性、理论性的成果,科研成果转化率较低,科研影响力和国际化程度仍有很大提升空间。由此可见,我国高职院校科教融汇尚处于初级阶段,科研服务产业和教学的能力有待改善。

(二)科研资源与产业环境分布不均,科教融汇效果存在明显的地域差距

我国地域辽阔,社会发展基础与教育特色各不相同,产业结构及其发展水平也有很大差别,职业教育科研资源分布不均,因而科教融汇效果存在明显的地域差距。从大数据分析结果来看,高职院校的科研水平在地域、院校之间存在较大差异[7],科教融汇效果不够突出。具体表现在产业结构丰富的发达地区科教融汇指标偏高,而产业结构单一且落后地区的科教融汇指标总体偏弱。由此看出,科研资源与外部经济环境是影响科教融汇的关键因素。地区之间的经济发展水平和科研资源配置存在差异,科教融汇程度不同,致使高职院校科研服务能力受限。因此,高职院校科研竞争力与地域产业特征紧密相关,亟须结合当地产业特点提高区域经济服务能力。

(三)科教融汇类型特色尚不明显,普遍存在学术漂移现象

职业教育是区别于普通教育的一种类型教育。在科研方面,高职教育科研应用性更强,注重校企合作、产业需求及科技成果转化,而普通高等教育科研则更体现学术深度和理论高度,注重科研成果的学术影响力及原创性。从这个特征来看,当前高职教育科研学术漂移现象明显,没有体现出类型特色。学术漂移含义之一是指非大学的高等教育机构按照更接近于大学“面目”的方式来确定其活动实践的一种趋势[8],其本质就是“重学术”而“轻技术”[9]。大数据显示,高职院校科研成果与地方经济产业对接特征不明显,科研成果应用性不强,产教融合度及成果转换率较低,大部分院校科教融汇处于初步阶段。导致这一现象的原因大致有三个方面:一是受传统教育思维的影响,职业教育的办学路径依赖于普通高校;二是科研评价标准和评价方式单一,未能结合职业院校的实际情况制定符合职业教育科研特征的多元评价体系;三是类型教育理念提出的时间不长,各类制度还在完善之中,短时间内成效不明显。

(四)科教融汇制度供给不足,区域经济服务能力受限

职业教育高质量发展目标与其制度供给不足的矛盾制约区域科教融汇发展水平。大数据显示,科教融汇发展的许多指标并不一定与区域经济发展水平呈正相关,许多经济落后地区依然有优势指标,说明产业基础不是决定科教融汇发展水平的唯一因素。科教融汇的发展程度体现在科研成果应用的效率和效能两个方面,当前高等职业教育在落实科教融汇理念的过程中,在制度层面存在缺乏针对科教融汇的制度供给、在主体层面存在行动主体科教融汇意识薄弱等问题[10]。在制度设计未能支撑教育、科技、产业一体化发展的情况下,科教融汇就表现为粗放式发展形式,制约其服务区域经济发展的能力。

(五)资源、产业、制度因素存在不确定性,科教融汇可持续发展面临挑战

调研及大数据分析发现,受资源环境、产业结构、制度供给等因素影响,我国各地区高职院校科教融汇均面临可持续发展的问题。首先,地域差距和两极分化可能导致人才流失,影响各地区整体的人才储备和创新能力。其次,职业院校科研条件和科研质量整体不高,限制了高职院校服务经济发展的能力,不利于地方产业发展。再次,科研与教学互动关系不紧密直接影响人才培养质量,不利于提高学生的就业力和竞争力。此外,优质的科研资源集中在少数院校,可能导致资源浪费和不合理分配,进而限制各地区整体的经济增长潜力。

四、政策启示

相较于普通教育的学科化育人,科教融汇更有望成为职业教育人才培养的类型化育人手段,也是现代职业教育高质量发展的独特体现[11]。我国各地区经济社会发展存在较大差距,教育资源分配不均,科教融汇服务水平也参差不齐。为促进科技创新、产业体系与人才培养之间深度融合,推进科技资源与教育资源相互交融汇聚,可以从四个方向进行改革。

(一)推动构建多元科研治理体系,探索科教融汇高质量发展路径

职业教育科学研究是职业教育事业的重要组成部分[12],关系到我国职业教育高质量发展的整体水平,在类型教育体系的目标定位中,高职院校的内涵式发展对科学研究提出了新要求与新挑战。科研成果和技术突破可以转化为创新的驱动力,对于汇聚科技界、产业界和教育界的多方力量,推动职业教育治理体系与治理能力现代化尤为关键[13]。因此,相关部门应当积极构建多元主体参与的科研治理体系,推动创新学科专业集群科研模式,探索高质量推进科教融汇发展的路径。政府部门应制定政策和创造条件,激励企业积极参与学校人才培养方案的编制、课程标准的制定、课程资源的开发、教学案例的制作和创新实践平台的共建[14],积极促进校企合作进行科研攻关和技术创新。此外,国家应在宏观层面加强体制机制改革,构建多元的治理体系以促进职业教育科教融汇。

(二)地方政府应当引导区域高职院校因地制宜调整发展战略,结合校情打造科教融汇特色

从各高职院校出台的“十四五”战略规划来看,高质量发展已成为共识。高等职业教育应紧密对接区域经济发展,发掘地方特色产业技术需求,充分发挥地区技术比较优势[15],以特色办学支撑高质量发展。同时,要全面提升政府、高职院校、企业、科研院所等主体的协同创新水平,加强需求传递、成果创新、市场反馈等各环节的沟通以及职能分工,提升科研成果转化效率[16],积极推动科教融汇发展。具体而言,发达地区高职院校应进一步从宏观层面加强科研战略规划和宏观布局,鼓励科研人员瞄准行业领域前沿和经济社会转型的热点问题,推动学校科研人员进行理论研究和科技创新,积极推动科研成果转化;中部区域职业院校应当加强科学研究领域的多元化,鼓励教师寻找交叉科学研究领域,突破学校科研专业化的发展瓶颈,以提高综合型职业院校科学研究水平;中西部欠发达地区应进一步夯实科学研究基础,并提高人才引育力度,鼓励科研工作者结合区域发展特色进行科学研究,打造区域特色型职业院校科研高地。

(三)积极推进科教融汇评价机制改革,完善激励机制,提高科研人员的积极性

高职院校面临科技创新动力不足、质量不高、后续市场转化衔接不畅等问题[17],其中一个关键因素是科教融汇评价制度问题。科教融汇评价制度是针对科技人才评价的重要内容,现有的评价机制难以满足广大教学、科研工作者的专业发展需求,因此应当积极推进科教融汇评价机制改革,完善激励机制,提高教师及科研人员的科研积极性,提高科教融汇的整体水平。此外,在“五唯”惯性的影响下,职业院校教师科研活动存在急功近利的问题,不利于职业院校科研成果的转化和服务地方经济发展的需要[18]。因此,高职院校应当从职业基础研究、职业应用研究以及职业技术改进和创新等各个环节,进行科技创新成果评价的制度改革,积极鼓励科研人员在科研单位与企业之间的双向流动,主动吸纳企业科研资源,提高职业教育科研成果转化应用的时效性。

(四)建立校企信息共享平台,提高高职院校科教融汇服务能力

为解决高职院校科教融汇水平地域差距过大问题,需要建立区域信息共享平台并充分利用数字技术。在职业教育科教融汇初期,政府需要为职业教育提供充足的科研资源,奠定科教融汇快速发展的基础,有方向、有重点地开展资源投入和政策倾斜,为职业教育与科研项目搭建协作平台[19]。通过建立信息共享平台和利用数字技术,可以促进科教融汇信息互通,加强科教融汇发展水平。创建覆盖区域高职院校的信息共享平台,使各个学校、科研机构和研究人员能够共享科研成果、经验以及资源,促进知识交流和协作,加快科研领域的发展。同时,利用数字技术提高科研服务能力和效率,通过搭建虚拟实验室、远程访问设备以及在线数据共享平台,让更多人参与到科研活动中,促进科教融汇。此外,还可以鼓励高职院校之间、院校与企业之间开展跨地域的合作研究项目,通过合作共享资源和人才,提高科研竞争力。这些措施有助于缩小地域差距,提高全国范围内高职院校科教融汇的整体水平。

参 考 文 献

[1]山述兰,边慧敏.服务国家科技自立自强:高校的使命担当与路径选择[J].理论与改革,2023(3):13-23.

[2][16][17]余静.高等职业教育科教融汇机制研究[J].教育与职业,2004(9):22-29.

[3]张菊霞,任君庆,彭振博.科教融汇视域下高职教育校企协同创新治理的逻辑与路径研究[J].职教论坛,2024(4):104-112.

[4]职业教育发展新方向——科教融汇,如何“融”、怎样“汇”[EB/OL].(2023-03-03)[2024-05-10].https://xxgk.wtc.edu.cn/2023/0303/c1229a102032/page.htm.

[5]刘晓,钱鉴楠.新时代我国高职院校办学评价的演化逻辑与改革思考[J].现代教育管理,2021(9):114-121.

[6]王德青,万永波,王翔,等.基于主成分的改进雷达图及其在综合评价中的应用[J].数理统计与管理,2010(5):83-89.

[7]张一凡,刘淑婧,王晓刚.江苏省高职院校的科研业绩评价——基于2020年中国知网数据[J].扬州教育学院学报,2022(3):82-86.

[8]Burgess T.The Shape of Higher Education[M].London: Cormarket Press, 1972:7-49.

[9]朱芝洲,俞位增.“学术漂移”:难以遏制的趋势?[J].高教探索,2019(11):16-26.

[10][14]童世华,崔延强.高等职业教育科教融汇的理论逻辑、实践困境及实现路径[J].教育与职业,2024(6):62-69.

[11]陆宇正.中国式职业教育现代化的逻辑理路、发展图景与实践路径[J].职业技术教育,2023(34):6-13.

[12][13]王扬南.全面提升职教科研服务高质量发展整体贡献力——基于《2019中国职业教育科研发展报告》[J].中国职业技术教育,2020(12):6-15.

[15]陈英武,孙文杰,张睿.“结构—特征—支撑”:一个分析现代化产业体系的新框架[J]. 经济学家,2023(4):44-55.

[18]刘晓娟,付立军,范玥,等.“破五唯”背景下高职科研评价画像研究与实践[J].中国教育信息化,2021(21):15-24.

[19]白玉婷,李中国.职业教育科教融汇:为何与何为[J].职业技术教育,2023(13):6-11.

Study on the Current Situation, Problems and Countermeasures of Science-education Integration Development in Higher Vocational Colleges in China

——The Perspective Based on Big Data Analysis

Xu Jianling, Qing Zhongquan, Yuan li

Abstract" The science-education integration is crucial for advancing the integrated development of education, technology and talents. It represents a key pathway for the high-quality development of vocational education and serves as a cornerstone for realizing the national strategy of building an educational powerhouse. Against the backdrop of high-quality vocational education development, examining the current status of science-innovation integration in higher vocational colleges in China can provide valuable insights into regional disparities in this integration level as well as its developmental patterns. This examination holds significant implications for enhancing research quality in vocational education and promoting science-education integration. Through comprehensive analysis using big data and surveys, it has been observed that overall science-education integration in higher vocational colleges is still at a nascent stage with varying degrees of development across different regions. There are inadequacies in research serving industry needs as well as teaching capabilities, compounded by a lack of robust institutional support. Upon analysis, it was determined that while regional industrial foundations play a pivotal role in influencing science-education integration, they do not singularly determine its developmental level; factors such as institutional educational philosophies, regulatory environments, and program structures also wield substantial influence.The study recommends future reforms to focus on governance systems for science-education integration within institutions; unique features associated with integrating science into college curricula; evaluation mechanisms tailored specifically to assess progress made through this integrative approach; along with fostering information-sharing platforms between academic institutions and industry partners.

Key words" higher vocational colleges; science-education integration; innovation by technology; Big Data Analysis; evaluation mechanism for science-education integration

Author" Xu Jianling, researcher at Shenzhen Polytechnic University (Shenzhen 518055); Qing Zhongquan, Researcher at Shenzhen Polytechnic University

Corresponding author" Yuan Li, associate researcher at Shenzhen Polytechnic University (Shenzhen 518055)

作者简介

许建领(1971- ),男,深圳职业技术大学校长,研究员,教育学博士,博士生导师,研究方向:高等教育管理(深圳,518055);卿中全(1971- ),男,深圳职业技术大学技术与职业教育研究所所长,研究员,研究方向:职业教育政策

通讯作者

袁礼(1987- ),男,深圳职业技术大学副研究员,教育学博士,研究方向:职业教育改革(深圳,518055)

基金项目

2022年深圳职业技术大学教育科学研究重大课题“职业教育产教融合大数据平台建设研究”(7022310041);2023年深圳职业技术大学校级配套项目(社科类)“粤港澳大湾区职教高考制度创新研究”(6023310020S),主持人:袁礼