职普融通背景下技术启蒙教育体系构建

摘 要 技术启蒙教育在职业教育中占有重要地位,但其内涵与价值常被忽视。技术启蒙教育不仅关乎技能培训,更承载着培养学生创新思维和实践能力的重任。然而,我国技术启蒙教育面临《职业教育法》中的定位模糊、评价标准受学科逻辑束缚、优秀师资匮乏、课程内容知识化倾向严重、受到社会误解和轻视等问题。为完善技术启蒙教育体系,需明确核心任务并探索多重路径:政策上应完善战略和生态体系,课程上推进系统化整合,社会上促成多方面合作,文化上实现家校社协同,以共同推动我国技术启蒙教育的发展,为培养创新型人才奠定坚实基础。

关键词 技术启蒙教育;职业启蒙教育;职业生涯教育;科学教育;职普融通

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)22-0039-07

党的二十大报告指出,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位[1]。职普融通,即职业教育与普通教育的融通,是指两种不同教育类型之间的相互沟通、相互衔接,既各成体系,又融合发展。这种融通旨在打破教育系统内部壁垒,实现两类教育资源共享、教育模式协同、教育成果互认,为学生提供多元化的成长成才通道。职普融通有多种形式,包括基础教育阶段的职普融通、中等教育和高等教育的职普融通以及高等教育阶段的职普融通。在基础教育阶段,可以通过实施职业启蒙、开展职业体验和劳动教育等方式,加深学生对职业的认识和体验;在中等教育和高等教育阶段,可以通过互派师资、共同设计课程、学分互认、学籍互转等方式,实现职业教育与普通教育的相互沟通和衔接。职普融通的目标是为学生提供多元化的成长成才通道,让学生根据自身特长和兴趣选择适合的教育类型,同时打破社会对职业教育的偏见,提升职业教育的社会地位和吸引力。通过职普融通,可以推动职业教育更加重视能力建设,打开职业教育学生的晋升空间和发展通道,培养学生适应未来行业发展、产业变化、技术创新能力[2]。

2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》第十九条明确规定,“县级以上人民政府教育行政部门应当鼓励和支持普通中小学、普通高等学校,根据实际需要增加职业教育相关教学内容,进行职业启蒙、职业认知、职业体验”[3]。现代汉语词典中,“启蒙”的含义为:通过指导和教育,明白事物的道理或学会新的技能,促进自身的发展,激发个人创造力,对个体的成长和发展具有重要作用[4]。教育领域的启蒙,一般而言等同于启蒙教育,指教育引导开发学生潜力,促进学生个性化发展,通过外部力量使个体摆脱蒙昧走向成熟,是个体发展为合格社会人的重要过程。

作为教育的重要组成部分,技术启蒙教育在培养学生的技术素养[5]、创新能力和未来职业发展等方面具有不可替代的作用。然而,当前技术启蒙教育面临着诸多现实困境,如教育资源分配不均、融通机制不完善、社会认可度不高等,在教育法规表述方面含糊不清、职业教育评价标准被科学逻辑主导、缺乏具备职业启蒙教育素养的教师等。本文通过研究健全技术启蒙教育体系的基本任务,探索健全技术启蒙教育的基本路径。

一、技术启蒙教育的内涵与价值

(一)职业教育内涵的多维对比

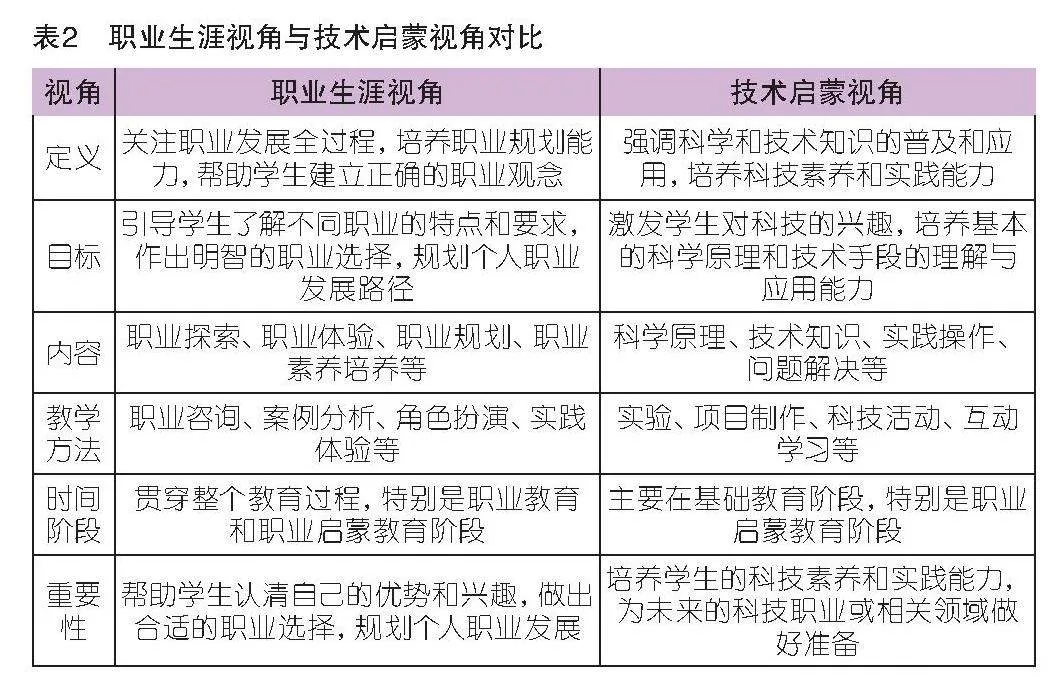

职业专业教育与职业启蒙教育,两者在职业教育体系中各自占据着独特的地位,它们之间既有包含关系,也有并列关系。从广义上讲,职业教育是一个综合性的概念,涵盖了从职业启蒙到职业专业的全过程。职业专业教育主要针对已具备明确职业倾向或职业规划的个体,通过系统的专业知识和技能培训,使其能够胜任特定职业的要求。而职业启蒙教育则侧重于在基础教育阶段激发学生对职业的兴趣,培养他们的职业素养和初步的职业规划能力。

在职业教育与职业启蒙教育的关系中,存在层次性的递进。职业启蒙教育作为职业教育的初级阶段,为学生未来的职业选择和发展奠定基础。通过职业启蒙教育,学生们能够初步了解不同职业的特点和要求,进而在职业专业教育中更有针对性地选择适合自己的专业方向,见表1。

表1 职业专业教育与职业启蒙教育对比

视角 职业专业教育 职业启蒙教育

定义 针对已具备明确职业倾向或职业规划的个体,通过系统的专业知识和技能培训,使其能够胜任特定职业的要求 在基础教育阶段激发学生对职业的兴趣和好奇心,培养他们的职业素养和初步的职业规划能力

目标 培养特定职业所需的专业知识和

技能 激发学生对职业的兴趣,培养职业素养和初步的职业规划能力

内容 专注于特定职业领域的深入学习和实践 涵盖多种职业领域的基础知识,强调职业探索和体验

教学方法 理论与实践相结合,注重技能培训和实践操作 通过游戏、模拟、实践等方式,增强学生对职业的认知和体验

时间阶段 通常在职业教育的高级阶段进行 在基础教育阶段进行,为学生未来的职业选择提供指导

与职业教育关系 是职业教育体系中的高级阶段,与职业启蒙教育存在层次性递进关系 是职业教育体系中的初级阶段,为职业专业教育奠定基础

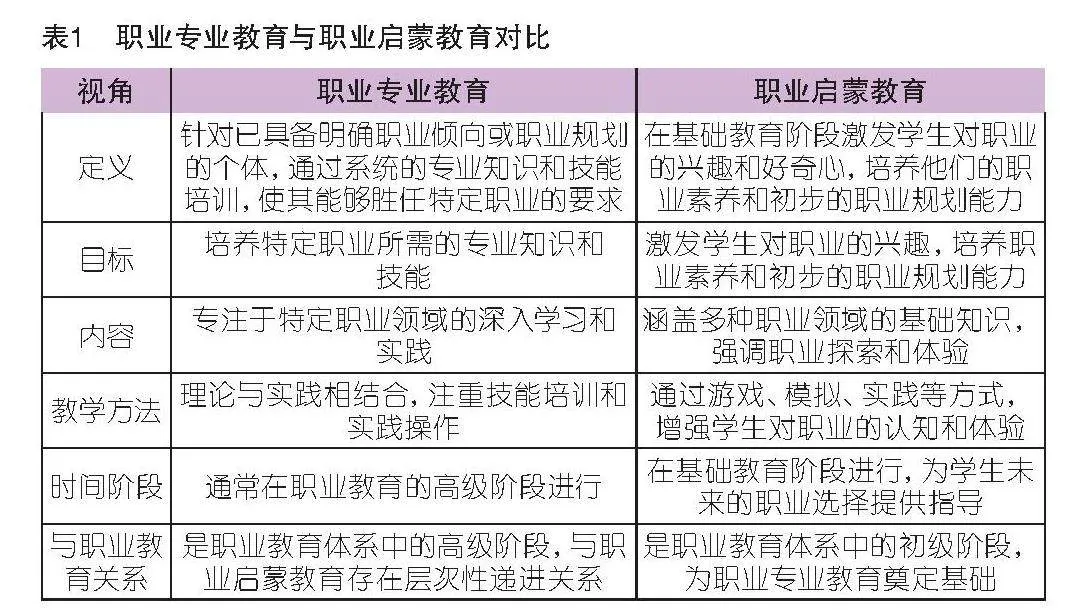

在职业启蒙教育的实施过程中,职业生涯视角和技术启蒙视角是两个不可或缺的方面[6]。职业生涯视角强调引导学生了解职业发展的全过程,帮助他们建立正确的职业观念,培养职业规划能力。通过职业生涯教育,学生可以更好地认识自己的兴趣、能力和价值观,从而作出明智的职业选择。而技术启蒙视角则注重科学和技术知识的普及和应用,通过引导学生接触和了解基本的科学原理和技术手段,培养他们的科技素养和实践能力。

技术启蒙视角作为职业启蒙教育的另一重要方面,主要关注具体职业技能的掌握和应用。在职业启蒙教育中,除了培养学生的职业兴趣和职业规划能力外,还需要注重对他们进行职业技能的初步培养。通过技术启蒙视角的教育,学生可以更深入地了解各种职业的实际工作内容和技能要求,为未来的职业发展作好充分准备,见表2。

表2 职业生涯视角与技术启蒙视角对比

视角 职业生涯视角 技术启蒙视角

定义 关注职业发展全过程,培养职业规划能力,帮助学生建立正确的职业观念 强调科学和技术知识的普及和应用,培养科技素养和实践能力

目标 引导学生了解不同职业的特点和要求,作出明智的职业选择,规划个人职业发展路径 激发学生对科技的兴趣,培养基本的科学原理和技术手段的理解与应用能力

内容 职业探索、职业体验、职业规划、职业素养培养等 科学原理、技术知识、实践操作、问题解决等

教学

方法 职业咨询、案例分析、角色扮演、实践体验等 实验、项目制作、科技活动、互动学习等

时间

阶段 贯穿整个教育过程,特别是职业教育和职业启蒙教育阶段 主要在基础教育阶段,特别是职业启蒙教育阶段

重要

性 帮助学生认清自己的优势和兴趣,做出合适的职业选择,规划个人职业发展 培养学生的科技素养和实践能力,为未来的科技职业或相关领域做好准备

(二)技术启蒙教育具有多重价值

技术启蒙教育对于构建产业和创新型社会具有显著的社会经济价值。首先,通过技术启蒙教育,从长远来看可以培养具备基本技术素养和创新能力的人才,为产业发展提供源源不断的人力资源支持。其次,技术启蒙教育有助于推动技术创新和产业升级,促进经济社会的可持续发展。通过引导学生接触和了解先进的科技知识和技术手段,技术启蒙教育可以激发他们的创新精神和创造力,为产业创新和社会进步贡献力量。

技术启蒙教育对于学生个体而言,具有构建未来职业生涯分类选择的重要价值。通过技术启蒙教育,学生可以了解不同职业领域的技术要求和发展趋势,从而更好地认识自己的兴趣、能力和职业倾向。这有助于学生在未来职业选择中作出更明智的决策,实现个人职业价值的最大化。

技术启蒙教育对于构建职普融通的教育体系具有重要价值。在传统的教育体系中,普通教育与职业教育往往相互分离,缺乏有效的融通机制[7]。而技术启蒙教育可以作为连接普通教育与职业教育的桥梁,促进二者的相互融合。通过技术启蒙教育,普通教育学生可以了解职业领域的技术要求和职业发展的可能性,为他们未来的职业规划提供参考;而职业教育学生则可以通过技术启蒙教育补充普通教育的知识基础,提升自己的综合素质和职业发展潜力。

二、技术启蒙教育的困境

(一)技术启蒙教育在《职业教育法》中含糊不清

技术启蒙教育是连接普通教育与职业教育、为学生未来职业生涯提供基础引导的重要环节,在当代教育体系中的地位日益显著。然而,法律定位的模糊性是其发展中一个不可忽视的制约因素[8]。

在我国《职业教育法》等一系列相关法规中,关于技术启蒙教育的定义、范围、实施方式等核心要素尚未得到明确界定。这种法律上的含糊不清,使得技术启蒙教育在实践过程中缺乏明确的法律依据和指导,进而影响整体的实施效果。如《职业教育法》并没有专门区别“职业”与“技术”,继而出现职业启蒙理解的两种解读:基于技术的职业启蒙还是基于职业生涯的职业启蒙。

法律不仅是规范社会行为的基本准则,更是教育活动得以顺利开展的基础。对于技术启蒙教育而言,法律的明确性是其获得合法性、权威性和持续性的关键。当法律对其界定模糊时,不仅教育部门在制定具体政策时会感到无所适从,难以准确把握技术启蒙教育的本质和真实需求,而且在实际操作中也容易受到各种外部因素的干扰,导致教育资源的不合理分配、教育内容的不恰当设置等一系列问题。

除此之外,法律的模糊性还可能影响到社会各层面对技术启蒙教育的认知和态度。由于缺乏明确的法律定义和保障,很多人可能会对其产生误解或忽视,从而进一步加剧了其在实施过程中的困难[9]。

(二)当前职业教育评价标准依旧被学科逻辑牵引

现行职业教育评价标准对科学知识的过度偏重,已经成为阻碍技术启蒙教育有效实施的一大难题[10]。职业教育的核心目标是培养学生的职业技能和实践能力,使其能够适应未来社会的职业需求。然而,在当前的职业教育评价标准中,学科知识的掌握程度往往被作为主要的评价指标,而实践技能和创新精神的培养则相对被忽视。这种评价方式不仅无法全面反映学生的职业能力,还可能导致学生过于注重理论知识的学习,而忽视实践经验的积累和创新思维的训练。

布鲁纳的认知发展理论强调,学习是一个主动建构的过程,实践和创新在学习中具有至关重要的作用[11]。他认为,学生应该通过实践活动来建构自己的知识体系,并在不断尝试和创新中提升自己的认知能力。当代学者如丹尼尔·平克在其畅销书《全新思维:决胜未来的六大能力》中指出:“在新的经济时代,创新和实践能力比单纯的科学知识更加重要。”[12]这一观点进一步强调了当前职业教育评价标准改革的必要性。然而,在当前的职业教育评价标准下,学生的实践和创新活动往往得不到应有的认可和重视,这无疑限制了技术启蒙教育的深入开展。

此外,学科逻辑的牵引还体现在评价标准的僵化和单一上。当前的评价标准往往以固定的知识点和技能要求为基准,忽视了学生的个体差异和职业发展需求。这种评价方式不仅无法真实反映学生的职业能力水平,还可能抑制学生的个性和创造力发展。

(三)具有良好职业启蒙教育素养的教师十分缺乏

教师是教育事业的中坚力量,对于技术启蒙教育而言,教师的角色尤为关键。他们不仅是知识的传递者,更是学生职业意识的启蒙者和引导者[13]。然而,在当前的教育体系中,许多教师缺乏必要的职业启蒙教育素养,这已经成为阻碍技术启蒙教育发展的重要因素。教师不仅承担着教授知识的任务,更肩负着培养学生社会责任感和职业素养的重任。就目前的实际情况来看,许多教师对于职业领域的知识和技能了解不足,缺乏有效的教学方法和手段,无法满足技术启蒙教育的需求。一方面,因为教师在职前教育中很少接触到职业启蒙教育的相关内容,导致他们对这一领域的认知相对有限;另一方面,由于在职培训中缺乏对职业启蒙教育的重视,使得教师难以在日常教学中融入职业启蒙的元素。这不仅影响了学生的学习效果和未来职业发展,也制约了技术启蒙教育整体水平的提升。

(四)小学科学课程依旧按知识化的体系构建

在现代教育体系中,课程的设置往往决定了教育的内容和方向。对于技术启蒙教育而言,课程的设置是否合理、是否具有前瞻性,直接关系到其能否有效实施和达到预期效果。然而,《义务教育科学课程标准(2017年版)》依然沿用了传统的知识化体系构建方式,这在很大程度上制约了技术启蒙教育的发展[14]。教育的重点应该放在培养学生的思维能力、学习能力和实践能力上,而不仅仅是知识的传递。这种知识化的课程设置方式存在诸多弊端。首先,容易导致教学内容与现实生活脱节,使学生难以将所学知识应用于实际情境。其次,过于强调知识的灌输,容易使学生陷入被动学习的状态,抑制了其主动思考和探索的欲望。此外,这种课程设置还容易导致评价方式的单一化,过于强调对知识点的记忆和理解,而忽视了对学生实践能力和创新思维的评价。

《义务教育科学课程标准(2022年版)》强调,义务教育科学课程是综合实践性的,帮助学生保持对自然的好奇,认识自然世界,理解科技与社会环境的关系,发展科学能力,形成科学态度和社会责任感,树立正确三观,为未来发展奠基;提升全民科学素质,促进经济社会发展和科技强国。课程倡导探究、实践的多样化学习,鼓励学生主动参与、体验,重视师生互动和合作,引导学生总结、反思、应用和迁移知识,促进自主学习和合作学习[15]。整体来看,相对于2017年版,小学科学课程逐渐由知识构建为主向综合实践性转向,这无疑是一大进步。但小学科学课程如何实现真正的实践性教学仍需众多支持条件,且面临诸多考验。

(五)技术启蒙教育被学校、公众和家长误解轻视

学校、公众和家长对技术启蒙教育往往存在误解,这些问题不仅限制了其有效实施,还可能对学生的全面发展造成不良影响。一是学校缺乏对技术启蒙教育的深入理解和重视。在传统教育观念的影响下,许多学校仍然将重点放在知识传授和应试教育上,忽视了对学生实践能力和创新思维的培养[16]。二是公众对技术启蒙教育的认知也存在偏差。将技术启蒙教育等同于计算机编程或机器人制作等具体技能的学习,忽视其在培养学生解决问题能力、批判性思维和团队协作等方面的价值,窄化了技术启蒙教育的内涵[17]。三是家长对技术启蒙教育的态度也值得关注。一些家长认为技术启蒙教育只是针对少数“天才”学生的特殊教育,与大多数孩子无关。或者他们可能担心孩子过早接触技术会影响其身心健康和社交能力的发展。这些担忧和误解都可能导致家长对孩子接受技术启蒙教育的态度消极或抵触[18]。

三、完善我国技术启蒙教育体系的核心任务与多重路径

(一)完善我国技术启蒙教育体系的核心任务

重构技术启蒙教育体系需要从多个维度进行深入改革和创新。第一,学术研究体系是技术启蒙教育发展的基石,必须明确研究方向和目标,建立与国际接轨的研究框架,并加强跨学科合作,推动理论与实践的融合。实证研究的重要性也不可忽视,它能够验证教育理念和方法的有效性,为政策制定和教育实践提供科学依据[19]。第二,教育管理体系是保障技术启蒙教育顺利推进的关键,需要制定全面、系统的政策,明确各方责任和义务,并建立完善的评价机制,确保教育质量的持续提升。同时,加强教育部门与技术行业、企业的合作,形成多方参与的治理体系[20]。第三,在课程教学体系方面,设计面向不同年龄段学生的连贯性和递进性课程至关重要,引入跨学科概念,整合多学科知识,培养学生综合解决问题的能力。实践性和创新性是技术启蒙教育的核心特征,应建立校内外实践教育基地,开展多样化的实践活动,激发学生的创新思维和创造力。教学方法的改革也是关键,应提倡以学生为主体的教学方式,运用现代教育技术手段,提升教学的趣味性和互动性[21]。第四,教师队伍体系是技术启蒙教育发展的关键因素,需要建立严格的选拔机制,加强专业发展支持,鼓励教师开展学术研究和实践创新,形成具有示范作用的优秀教师队伍。第五,支持保障体系是技术启蒙教育持续发展的有力支撑,需要加大政府投入,改善教育教学条件,动员社会力量参与,加强家校合作,建立资源共享机制,确保优质教育资源的均衡分配和有效利用[22]。

(二)完善我国技术启蒙教育体系的多重路径

1.制度路径:从政策上完善技术启蒙教育的战略和生态体系

制定国家层面的技术启蒙教育战略。第一,明确目标。根据我国的国情和发展需要,确定技术启蒙教育的长短期目标。短期目标可以包括提升学生对科技的兴趣和认知,培养基本的科技素养;长期目标是培养具有创新精神、批判性思维和解决问题能力的科技人才,为国家的科技创新和社会经济发展提供源源不断的动力。第二,确立原则。在制定和实施技术启蒙教育战略时,必须遵循一些基本原则。如普及性原则,确保所有学生都能平等获得技术启蒙教育的机会;科学性原则,确保教育内容和方法基于科学理论和实践;实践性原则,强调学生的动手实践,培养其将理论知识应用于实际的能力。第三,规划实施路径。制定具体的实施计划和步骤,包括课程开发、教师培训、教育资源投入、校企合作等方面的详细规划。同时,建立监测和评估机制,定期对技术启蒙教育的实施效果进行评估,以便及时调整战略和计划。

建立多元化的教育生态系统。技术启蒙教育不应仅局限于学校教育,而应构建一个包括公立学校、私立机构和企业在内的多元化教育生态系统。这一系统的建立有助于充分利用各种教育资源,形成政府、市场和社会共同参与的教育格局[23]。第一,鼓励公立学校创新。赋予公立学校更多的自主权,鼓励其根据地区和学生实际开展多样化的技术启蒙教育活动。第二,鼓励私立机构和企业参与。通过政策引导和市场机制,吸引私立教育机构和企业参与到技术启蒙教育中来。如提供税收优惠、资金支持等措施,鼓励企业开发科技教育产品,提供实践场所和导师指导等。第三,建立合作平台。搭建政府、学校、企业和社区之间的合作平台,促进资源共享和优势互补。如建立校企合作基地、科技教育实践社区等,为学生提供丰富多样的学习体验和实践机会。

完善法律法规保障。第一,制定相关法律法规。针对技术启蒙教育的特点和发展需要,制定专门的法律法规,明确政府、学校、企业和家庭在推进技术启蒙教育中的责任和义务[24]。第二,规范校企合作。通过法律明确企业和学校在合作中的权责利,保障双方的合法权益。如规定企业在提供实践场所和导师指导等方面的责任和义务,同时保障学校在教学内容和方法上的自主权。第三,加强监管和执法。建立专门的监管机构,对技术启蒙教育的实施情况进行定期检查和评估。对于违反法律法规的行为,依法进行严肃处理,确保技术启蒙教育的健康有序发展。

2.课程路径:从课程上推进技术启蒙教育体系的系统化整合

开发系统化的技术启蒙课程[25]。技术启蒙课程是技术启蒙教育的核心,它直接影响学生的学习兴趣和学习效果。为了确保课程质量和效果,需要结合学生的年龄和认知特点,设计兼具趣味性和科学性的课程内容[26]。第一,分析学生特点。不同年龄段的学生在认知能力、兴趣爱好和学习方式上存在差异。因此,课程开发者需要深入了解目标学生的特点,包括他们的认知发展水平、先前知识和经验、兴趣点等,确保课程内容与学生的实际需求相匹配。第二,融入趣味性元素。在课程设计中融入游戏、故事、动画等趣味性元素,激发学生的学习兴趣和参与度。如通过编写科技故事、设计科技游戏等方式,让学生在轻松愉快的氛围中学习科技知识。第三,确保科学性。在追求趣味性的同时,必须确保课程内容的科学性。课程开发者应基于科学理论和实践,选择适当的教学内容和教学方法。同时,课程内容应随着科技的发展不断更新和完善,确保学生接触到最新、最准确的科技知识[27]。

推广项目式学习和竞赛活动。项目式学习和竞赛活动是技术启蒙教育的重要组成部分,能够让学生在实践中学习和应用知识,培养其解决问题的能力和团队协作精神。第一,设计实践项目。根据课程目标和学生实际情况,设计一系列具有挑战性和实际意义的实践项目。让学生在完成项目的过程中学习和应用相关知识。第二,组织竞赛活动。竞赛活动可以激发学生的竞争意识和团队合作精神,提高他们的学习积极性和参与度。可以定期举办各类科技竞赛,如机器人比赛、编程比赛、科技创新大赛等,让学生在竞赛中展示自己的才能和成果。第三。建立评估机制。为了确保项目式学习和竞赛活动的质量和效果,需要建立相应的评估机制。可以通过专家评审、学生自评和互评等方式,对项目成果和竞赛表现进行评估和反馈,以便及时调整和优化项目设计和竞赛规则。

加强跨学科整合[28]。技术启蒙教育不应局限于单一学科领域,而应加强跨学科整合,将科学、技术、艺术等多领域知识相融合,开发综合性的实践活动课程。第一,打破学科界限。在课程设计中打破传统的学科界限,将科学、技术、工程、数学等学科的知识和技能进行有机融合。第二,融入艺术元素。艺术与技术是相互促进的两个领域。在技术启蒙课程中融入艺术元素,不仅可以增强学生的审美能力和创造力,还可以帮助他们更好地理解技术的美学价值和社会意义。第三,开发综合性实践活动课程。针对学生的实际需求和发展目标,开发一系列综合性的实践活动课程。这些课程可以围绕某个主题或问题展开,涉及多个学科领域的知识和技能。这样不仅可以帮助学生巩固和应用所学知识,还可以培养他们的创新精神和实践能力。

3.社会路径:从社会上促成技术启蒙教育体系的多方面合作

推动社会对技术启蒙教育的深度参与。随着科技的飞速发展,社会对技术人才的需求日益增长。技术启蒙教育作为培养科技人才的基础环节,其重要性不言而喻。然而,当前社会对技术启蒙教育的认知度和参与度相对较低,亟须采取措施加以提升。应从提升认知度、加强学校与企业合作和建立行业认证机制三个方面,推动技术启蒙教育的发展。

提升社会对技术启蒙教育的认知度。提升社会对技术启蒙教育的认知度是推动其发展的基础性工作。通过媒体宣传、公众讲座等多种方式,让更多人了解技术启蒙教育的重要性,进而形成全社会共同关注和支持技术启蒙教育的良好氛围。组织专家学者定期举办技术启蒙教育相关的公众讲座和论坛,向公众普及科技知识,展示技术启蒙教育的成果和案例,激发公众对科技的兴趣和热情。鼓励社区、图书馆等公共场所举办科技体验活动,如机器人工作坊、编程培训等,让居民尤其是青少年在亲身参与中感受科技的魅力,增强对技术启蒙教育的认同感和参与度。

加强学校与企业的合作[29]。学校与企业是技术启蒙教育的重要参与者。加强学校与企业的合作,不仅可以为学生提供更多的实践机会和资源,还可以促进教育与产业的紧密结合,推动科技人才的培养和输送。鼓励企业向学校开放实验室、生产线等实践场所,让学生有机会接触到先进的科技设备和生产流程,加深对科技知识的理解和应用。邀请企业中的科技工作者担任学校的兼职导师或讲师,为学生提供专业的实践指导和职业规划建议。学校和企业可以联合开展科研项目或产品开发项目,让学生在导师的指导下参与项目的全过程,培养其科研能力和创新精神。

建立行业认证机制。建立行业认证机制是提升技术启蒙教育质量和社会认可度的重要手段。通过与行业协会合作,制定技能标准和认证机制,可以对学生的技能水平进行客观评价,增强学生的就业竞争力。第一,制定技能标准。与行业协会紧密合作,根据行业发展趋势和市场需求,共同制定技能标准。这些标准可以作为学校设置课程、培养学生技能的重要依据。第二,建立认证机制。基于技能标准,建立相应的认证机制。学生完成相关课程学习和实践后,可以参加由行业协会组织的认证考试。通过考试者将获得相应的技能证书,作为其技能水平的官方认可。第三,持续更新与完善。行业协会和学校应定期评估和调整技能标准,确保其与行业发展保持同步。同时,不断优化认证流程和方法,提高认证的公正性和有效性。

4.文化路径:从文化上实现技术启蒙教育体系的家校社协同

进一步弘扬工匠精神[30]。工匠精神代表着对技艺的极致追求、对产品质量的严格把控以及对工作的无限热爱。在技术启蒙教育中,弘扬工匠精神,不仅有助于培养学生的职业素养,还能引导他们树立正确的职业观和价值观。第一,在日常教学中,教师可以通过案例分析、故事讲述等方式,向学生介绍工匠精神的内涵和价值。通过让学生了解杰出的工匠人物和他们的成就,激发学生对工匠精神的认同和追求。第二,组织学生参与实践活动,如手工制作、模型制作等,让他们在实践中体验工匠精神。通过不断尝试、反复修改,培养学生耐心、细致的工作态度,以及对完美的追求。第三,在学校中营造尊重工匠、崇尚技艺的文化氛围。可以通过举办工匠精神主题讲座、展览等活动,让学生在校园生活中耳濡目染,逐渐形成追求卓越、精益求精的品质[31]。

积极举办科技创新活动。科技创新活动是学生展示创新精神和创造力的重要平台。通过这些活动,学生可以将所学知识应用于实践,解决实际问题,同时培养团队协作和领导能力。第一,定期举办各类科技创新竞赛,如机器人设计、编程比赛、科学实验等。鼓励学生自由组队,选择感兴趣的主题进行深入研究和实践,激发学生的竞争意识和创新意识。第二,鼓励学生参与教师的科研项目或自主发起小型科研项目。在导师的指导下,学生进行科学研究、实验设计和数据分析等工作,培养其科研能力和解决问题的能力。第三。开设创新实践课程,为学生提供创新实践的机会和资源。课程可以围绕某个主题或问题展开,引导学生运用所学知识进行创新性思考和实践。

参 考 文 献

[1]二十大报告(实录全文)摘录[J].广州社会主义学院学报,2023(1):113.

[2]黄茂勇,黄洁谊,叶锦萍.人工智能赋能职业启蒙教育:技术逻辑与行动路径[J].职业技术教育,2024(1):11-18.

[3]中华人民共和国职业教育法[EB/OL].(2022-04-30)[2024-06-10].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620064.html.

[4]阮智富,郭忠新.现代汉语大词典:上册[Z].上海:上海辞书出版社,2009:1171.

[5]祁占勇,任雪园.扎根理论视域下工匠核心素养的理论模型与实践逻辑[J].教育研究,2018(3):70-76.

[6]陈鹏,李蕾.职业启蒙教育的内涵探源与维度界分[J].中国职业技术教育,2018(27):5-12.

[7]韦幼青,孙振东.“普职融通”的出场语境及价值向度[J].贵州社会科学,2022(2):120-126.

[8]王辉,和震.新《职业教育法》:修订历程、内生逻辑与价值追求[J].中国高教研究,2022(10):96-102.

[9]张元.锚定现代职业教育体系建设探索新时代职业启蒙教育发展[J].职业教育研究,2023(1):1.

[10]石伟平,兰金林,刘笑天.类型化改革背景下本科层次职业教育发展的困境与出路[J].现代教育管理,2021(2):99-104.

[11]欧阳荣华,赵志毅.美国教育理论的研究和发展[J].大学教育科学,2008(3):5-15.

[12]改变看待与体验这个世界的方式——《全新思维:决胜未来的6大能力》[J].杭州(周刊),2018(10):54.

[13]李文宏.“解放者”与“启蒙者”:教育信息化中教师的新使命[J].教学与管理,2011(36):7-9.

[14]严晓梅,裴新宁,郑永和.我国科学教育发展问题的思考与建议[J].科学与社会,2018(3):13-21.

[15]教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知[EB/OL].(2022-04-08)[2024-06-10].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html.

[16]柯政,梁灿.论应试教育与学生创造力培养之间的关系[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023(4):72-82.

[17]秦炜炜,焦建利.公众技术观及教育技术观的调查与分析[J].现代教育技术,2007(9):10-15.

[18]赵永乐,何莹,蒋宇等.家长对教育电子游戏的接受倾向和使用偏好[J].开放教育研究,2019(3):72-80.

[19]丁邦平.学校技术教育学科转型与发展的政策支持:国际经验与中国探索[J].首都师范大学学报(社会科学版),2021(4):176-188.

[20]姜泽许.职业教育产教融合高参与治理体系:政策演进、基本概念及推进策略[J].职教论坛,2021(11):140-145.

[21]叶宝生.小学科学课程中的技术教育因素及教学策略[J].课程·教材·教法,2015(10):79-83.

[22]徐向平.职业技术教育质量保障体系构建的国际比较[J].职教论坛,2015(27):5-13.

[23]李恒.在线教育生态系统及其演化路径研究[J].中国远程教育,2017(1):62-70.

[24]王守纪,陈仁,李颖辉.课程改革的政治学:启蒙、政治与权力博弈[J].湖南师范大学教育科学学报,2015(5):57-63.

[25]高山艳.从“经验”到“职业”:职业启蒙教育课程开发路径设计[J].职教论坛,2022(5):56-64.

[26]王敬杰.新时代我国职业启蒙教育课程建设:定位、逻辑和路径[J].职业技术教育,2024(1):19-26.

[27]陈鹏.工匠精神融入中小学语文教材的文本分析与路径探索[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2019(6):72-82.

[28]刘雪婷,孙芳芳,臧影.分离还是融合:职业启蒙教育课程实践样态的理论分析[J].中国职业技术教育,2023(8):56-60+67.

[29]刘芳,邹豆豆,吉标.职业启蒙教育的国际经验与本土建构[J].教育与职业,2023(20):78-83.

[30]陈鹏.工匠精神研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2019(6):72.

[31]祁占勇.工匠的文化认同及其实现路径[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2019(6):83-91.

Construction of the Technological Enlightenment Education System under the Background of the Integration of Vocational and General Education

Feng Dong

Abstract" Technological enlightenment education occupies an important position in vocational education, but its connotation and value are often overlooked. Technological enlightenment education is not only about skills training but also bears the important task of cultivating students’ innovative thinking and practical abilities. However, the current technological enlightenment education in China faces deficiencies such as vague positioning in the Vocational Education Law, evaluation standards constrained by subject logic, a lack of excellent teachers, a severe tendency towards knowledge-based curriculum contents, and social misunderstanding and underestimation. To improve the system of technological enlightenment education, we need to clarify the core tasks and explore multiple paths. Policies should improve strategies and ecosystems, curriculum should promote systematic integration, society should facilitate multifaceted cooperation, and culturally, home-school-community collaboration should be achieved. These efforts will jointly promote the development of technological enlightenment education in China and lay a solid foundation for cultivating innovative talents.

Key words" technology enlightenment education; vocational enlightenment education; vocational career education; science education; integration of vocational and general education

Author" Feng Dong, professor at the School of Education in Xi’an International Studies University (Xi’an 710128)

作者简介

冯东(1979- ),男,西安外国语大学教育学院教授,博士,研究方向:教育管理学,教育政策学(西安,710128)

基金项目

2020年度国家社会科学基金“十三五”规划教育学一般课题“首批本科层次高等职业教育试点大学运行监测研究”(BJA200107),主持人:冯东