掇撷“第二语言” 谛听“画”外之音

[摘 要]插图作为语文教材的“第二语言”,对语文的教与学起到较大的辅助作用。小学低年段的学生处于具体形象思维阶段,大多数情况下需要借助读物中的图画来进行阅读。在教学实践中,教师要根据语文新课标的要求,结合教材和学生年龄特点,灵活运用教材中的插图,通过“图文融通,依体定教”“以图释文,提升思维”“取图为材,读写结合”“融文入图,审美创造”四种策略,最大限度地发挥教材插图的作用,提升语文教学品质。

[关键词]小学语文;低年级;插图;阅读教学

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)22-0065-03

统编语文教材中几乎每一篇课文都配有插图,插图可以说是它的“第二语言”,对语文的教与学起到重要的辅助作用。相较之前的教材,统编语文教材在编排上更具趣味性、审美性、人文性和生活性,体现在插图上,首先,插图色彩鲜明、种类多样,能够有效激发学生的学习兴趣,集中学生的注意力,使学生更好地感受语言文字的丰富内涵;其次,位置方面,采用多种编排方式,符合低年级学生的审美特点;再次,风格方面,融入更多中国元素,彰显中国文化,能够丰富学生的文化底蕴,使学生产生民族自豪感;最后,回归生活本位,贴近学生生活,能拉近学生与生活的距离。

因此,在阅读教学中,教师应以“文”为主,以“图”为辅,适时采用融图入文、融文入图和图文互释等教学方式,通过协调两者之间的关系,建构“图文互释”阅读教学模式,以一篇带动多篇,形成方法,进而整合单元,拓展阅读。下面,笔者以统编语文教材二年级下册第一单元《开满鲜花的小路》为例进行说明。

一、统编语文教材“第二语言”的具体运用

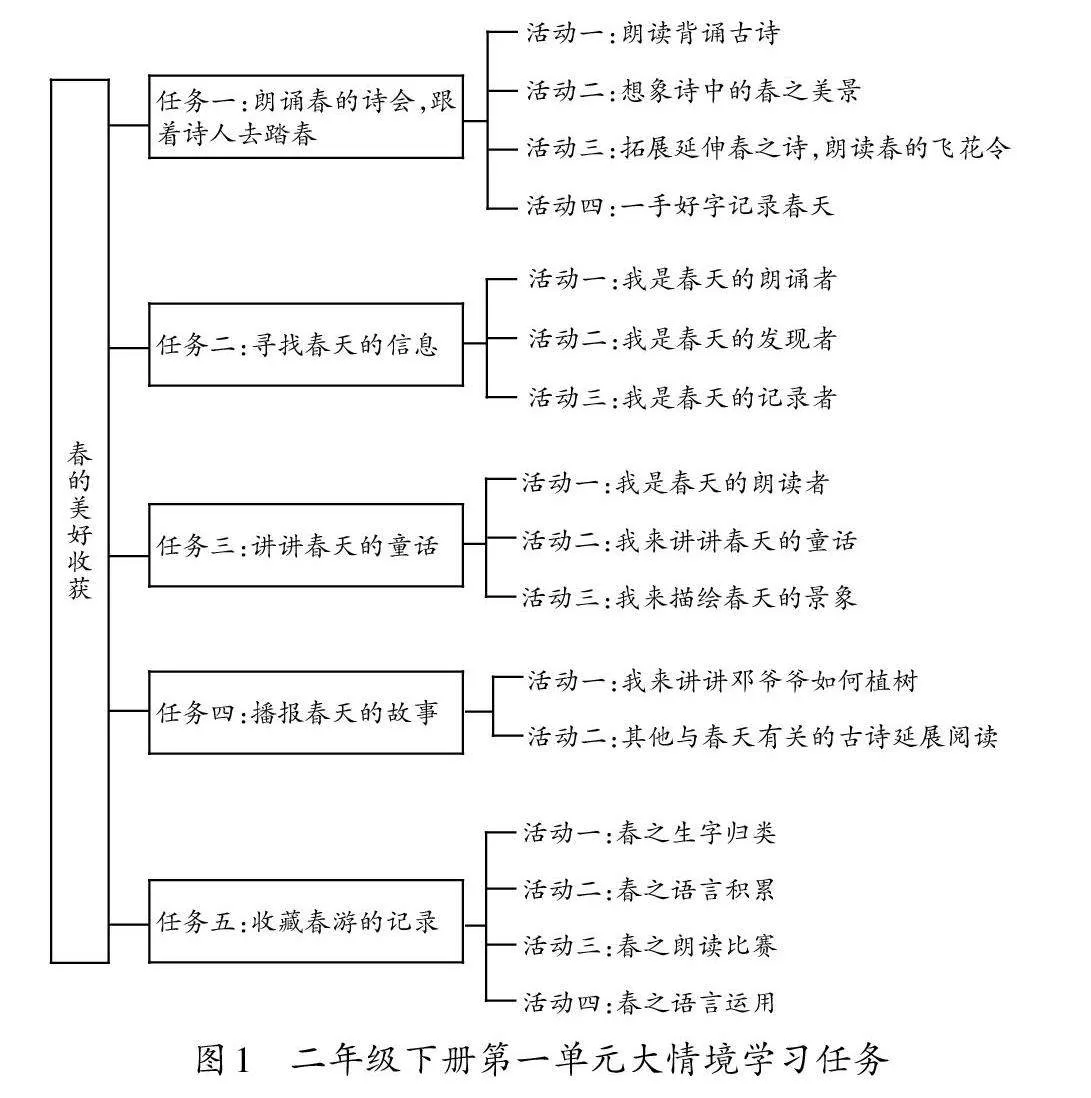

统编语文教材二年级下册第一单元围绕“春天”这个主题编排了《古诗二首》《找春天》《开满鲜花的小路》《邓小平爷爷植树》四篇课文,体裁各异,旨在表现春天里的美景和人们的活动,尽显春天的美好。本单元的教学重点是“朗读课文,注意语气和重音”。其中注意语气对学生来说并不陌生,注意重音则是本单元对学生提出的新要求。指导朗读时,教师要有意识地引导学生注意重音,并尝试读出明显的重音。根据教材文本和学生特点,我们基于“春的美好收获”这一大情境设置任务(见图1)。

下面,笔者以任务三“讲讲春天的童话”为例,具体论述插图在低年级阅读教学中的运用。《开满鲜花的小路》是一个温馨浪漫、富有情趣的童话故事。文章运用拟人的修辞手法,讲述了鼹鼠先生无意中把长颈鹿大叔寄给他的花籽漏在了路上,于是第二年春天出现了一条开满鲜花的小路,给大家带来了花香和快乐的故事。课文的插图是一幅儿童画,描绘了在开满鲜花的小路上,鼹鼠先生和松鼠太太在愉快地交谈,小刺猬、小松鼠和小狐狸在快活地蹦啊跳啊,远处的刺猬太太和狐狸太太也正为眼前的美景感到开心。整幅图色彩艳丽,充满童真童趣,渲染了温馨氛围。本课的教学目标是“能根据图画理解‘绚丽多彩’‘花朵簇簇’等词语的意思,并仿照例句写句子”。基于此,笔者进行以下教学设计。

(一)情境导入,以图促学

导入环节,笔者在黑板上画了一条弯弯的小路,一边引导学生看,一边说:“从前,在一个美丽的大森林里,有一条长长的小路,小路从森林的这一头一直延伸到那一头。小路两边分别住着:鼹鼠一家、刺猬一家、狐狸一家和松鼠一家,还有一位热心的邮递员——黄狗。它们之间会发生什么故事呢?”学生打开课本后,马上就被插图中美丽的花朵、可爱的动物所吸引,迫不及待地想了解它们之间发生的故事。这时,笔者出示课本插图,引导学生欣赏:“春天到了,看看这条小路,你有什么发现吗?”结合插图,学生很快发现小路上开满了鲜花,从而引发深入思考,为后续的学习做了铺垫。

(二)梳理探究,融图入文

图片所具有的直观性能将抽象的文字具体化、形象化,帮助学生理解词语的意思。本课插图展示了在开满鲜花的小路上,小动物们开心、快活的画面,与文字形成了一种图文对照的关系。课文第7、第9自然段采用相同的句式描写了小路上的鲜花,通过“一大片”“绚丽多彩”“五颜六色”等词从数量与色彩上表现了花的美。在学习这两个自然段时,教师引导学生结合图片想象画面,理解“一大片”是形容花儿很多,“绚丽多彩”和“五颜六色”是形容花儿的颜色多、颜色美。在借助图片理解的过程中,学生身临其境,感受刺猬太太和狐狸太太看到开满鲜花的小路后的惊喜,从而读好“多美啊”“真美啊”,一字一顿,字字重读,读出感叹。

(三)个性品读,表达交流

本篇课文出现的小动物较多,学生讲故事时容易遗漏。要想把故事讲好,就要细细揣摩小动物们在说话时的表情、神态,读好它们说话时的语气。本课角色较多,且每个角色说话时的语气不同,特别适合分角色朗读。分角色朗读可以让学生代入角色,体会到不同角色的心情,理解文章内容。如在理解“懊丧”时,笔者这样设置情境对话。

师:鼹鼠先生,看着空空的包裹,你想说……

生:奇怪,里面的东西呢?

师:鼹鼠先生,看着包裹上的洞,你想说……

生:糟糕,东西都漏完了。

师:鼹鼠先生,当你再也找不到长颈鹿大叔送给你的小颗粒时了,你觉得……

生:伤心、难过、遗憾。

师:鼹鼠先生这种伤心、难过、遗憾的心情,就叫“懊丧”。

在分角色朗读后,笔者组织学生小组合作,确定角色分配,把这个故事演一演。在表演过程中,学生根据自己的理解加上动作、语言、神态来表现人物形象。这种以学生为主体的分角色表演既有利于活跃课堂氛围,又能加深学生对文本的理解。

(四)举一反三,联结生活

本课教学中,课后练习第二题要求学生“读一读,注意加点的部分。再看看课文插图,仿照例句说一说”。针对“房子旁边" " " " " ”这一课后练习题,教师可以引导学生聚焦插图右下角——松鼠太太的房子。通过观察,学生很快就找到了答案,如有的学生说“房子旁边有一棵粗壮的大树”,有的学生说“房子旁边有茂密的草丛”……此外,教师还可以进一步引导学生回想自己家旁边有什么,通过联系生活实际激发学生的创作灵感。

针对课后练习第三题“‘美好的礼物’是什么”这一问题,教师可以引导学生通过插图中小动物们的神态、动作,感受这份“礼物”带给他们的开心和幸福,并延伸到生活中进行思考,发现生活中处处都有别人送给我们的“美好的礼物”——那些能够给人们带来快乐、能够温暖人心的礼物。如寒冬时节捐赠的棉衣对生活困难的孩子来说是美好的礼物;向乡村希望小学捐赠的书籍对那里的孩子来说是美好的礼物;开展植树活动,是给大自然送去美好的礼物……我们要心怀感恩,做快乐的传递者、幸福的分享者。

二、统编语文教材“第二语言”的开发策略

(一)图文融通,依体定教

“文不足以图补之,图不足以文叙之。”教材中的文字与插图相辅相成,教师可按照文本体裁,归纳总结出同类文体的插图开发策略。如统编低年级语文教材中有许多课文都是童话故事,因此插图多为色彩鲜艳的油彩画,以吸引学生注意,营造温馨氛围。以《开满鲜花的小路》为例,本课插图色彩鲜艳,描绘出小动物们和谐相处的温馨场景。教师在教学过程中可以将文字与图片相融合,引导学生展开想象的翅膀,想象小动物们可能会说些什么、做些什么,从而更好地体会“开满鲜花的小路”给小动物们带来的欢乐和幸福。又如,记叙文的插图一般包含人物、事件以及场景。以《邓小平爷爷植树》为例,本课插图是邓小平爷爷义务植树的照片,照片上邓小平爷爷正弯着腰,神情专注地给柏树苗浇水。教学课文第3自然段时,教师可以充分借助插图,结合课文内容,讲述邓小平爷爷植树的场景,同时,邓小平爷爷植树时认真的态度和一丝不苟的精神能通过图片更直观地展示出来。对于古诗词教学,教师在教学设计中可整合这类文体的插图,讲解中国传统绘画的创作风格、特征以及创造的意境,引导学生对古诗、水墨画及其所创造的意境进行整体的感知。

(二)以图释文,提升思维

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在第一学段“阅读与鉴赏”中提出:“借助读物中的图画阅读。”教材中的插图以其直观性特点,能帮助学生理解文本。本课教学中,学生对“绚丽多彩”“五颜六色”“花朵簇簇”等词语不甚理解,插图可以带给学生更直观的感受,帮助学生理解词语的意思。如课后练习第三题:“你觉得课文中‘美好的礼物’是什么?”学生刚看到这个题目时可能会觉得很难,但结合插图中小动物们的动作和表情,以及图中“开满鲜花的小路”所带来的美的感受,学生就能理解课文中“美好的礼物”指的是长颈鹿大叔寄给鼹鼠先生的花籽,这些花籽漏出来后落地生长,开出一片片漂亮的花,给小动物们带来欢乐和幸福,所以是“美好的礼物”。

除了利用好教材中已有的插图资源,教师还可以开发适合儿童的其他插图资源。如教材中的长篇故事,学生很难完整复述出来。而受页面格式等因素限制,教材一般只配单幅插图,内容比较单一。在这种情况下,教师以教材插图为抓手,绘制思维导图,可以帮助学生更好地理解与记忆知识。如《开满鲜花的小路》一课,要求学生“借助插图讲讲这个故事”,如果只看插图,学生可能三言两语就把故事讲完了;如果结合思维导图,按照起因、经过、结果的顺序列出提纲,学生就能将课文讲得更加完整、清楚、有条理,这有利于学生表达能力的提高。

(三)取图为材,读写结合

写作是小学语文教学的重要组成部分。为了培养低年级学生的写作意识和写作兴趣,教师通常会用看图写话的方式去刺激学生的写作灵感。通过一段时间的写作教学,笔者发现与单独设定写作主题相比,借用教材插图指导学生写作的效果更好。这主要是因为学生通过学习课文,已经理解了图画所表达的内容和所传递的思想信息,所以在写作时更容易上手,思路也更明确。

(四)融文入图,审美创造

受篇幅限制,一篇课文一般只有2~3幅插图,因此,教师在教学中可以适当补充图片,以促进学生对课文的理解。这些图片既可以是学生根据自己的理解创作的,也可以是利用网络检索得到的。如在解决本课的课后练习第三题“生活中还有什么也是美好的礼物?”这一问题时,教师可以补充一些生活中乐于助人的图片,引导学生思考。学生三言两语可能说不清楚思考的内容。这时,教师可以组织学生根据自己对文字的理解进行大胆想象,创作图文,在激发学生兴趣的同时,加深学生对文字的理解。需要注意的是,只要学生所画插图能够表达出文字的意思,并将主要特征表现出来即可。

插图作为统编语文教材的“第二语言”,在语文教学中发挥着重要的辅助作用。教学实践中,教师可以依托文本体裁,归纳总结出同类文体的插图运用策略;利用插图的直观性帮助学生理解课文,提升思维;借用教材中的插图指导学生进行写作,取图为材,读写结合;根据文本需要补充和拓展插图,提升学生的审美创造能力。总之,教材插图的灵活运用,有利于促进学生文化自信、语言运用、思维能力、审美创造等核心素养的全面发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 唐晓慧.统编版小学语文第一学段教材插图的应用策略研究:以统编版二年级教材为例[J].新教师,2020(12):20-22.

[2] 王惠.利用教材插图" 助力学生成长[J].小学教学参考,2019(13):68-69.

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

(责编 刘宇帆)