修订后一年级上册统编语文教科书拼音单元的呈现样态及教学路径

[摘 要]2024年秋季,修订后的统编小学语文教科书即将投入使用。对比修订前后一年级上册统编语文教科书,发现拼音单元的目录、内容编排呈现新样态,充分体现了《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出的新理念,更加符合学生的学习心理。教师在教学中,要将修订前后的教科书进行对比,理解编者意图,并根据语文新课标理念创设真实情境,设计学习任务群,引导学生展开语文实践活动,以充分发挥语文教科书的育人功能。

[关键词]修订后语文教科书;拼音单元;呈现样态;实施路径

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)22-0011-04

2022年,中华人民共和国教育部颁布了《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”),强调义务教育阶段的语文课程建设以核心素养为导向;课程内容关注学生核心素养的发展;学业质量要依托评价,诊断学生核心素养发展水平。目前使用的小学语文统编教科书(以下简称“修订前一年级上册教科书”)是根据《义务教育语文课程标准(2011年版)》编写的,存在一定的局限性。为体现语文新课标理念,培养学生正确的价值观、必备品格和关键能力,2024年秋季,一年级上册统编语文教科书将迎来较大改变。本文结合修订后的一年级上册统编语文教科书(以下简称“修订后一年级上册教科书”),探讨“汉语拼音”部分呈现的样态以及教学路径,以期为一线教师使用教科书提供参考。

一、呈现样态:调整统编教材拼音编排

语文新课标对第一学段的“识字与写字”提出“学会汉语拼音。能读准声母、韵母、声调和整体认读音节。能准确地拼读音节,正确书写声母、韵母和音节。认识大写字母,熟记《汉语拼音字母表》。”的要求。这样,将拼音的学习放在“识字与写字”中,定位拼音是识字的重要工具。基于这一功能定位,修订后一年级上册教科书做出以下调整。

(一)目录编排,遵循拼音序列

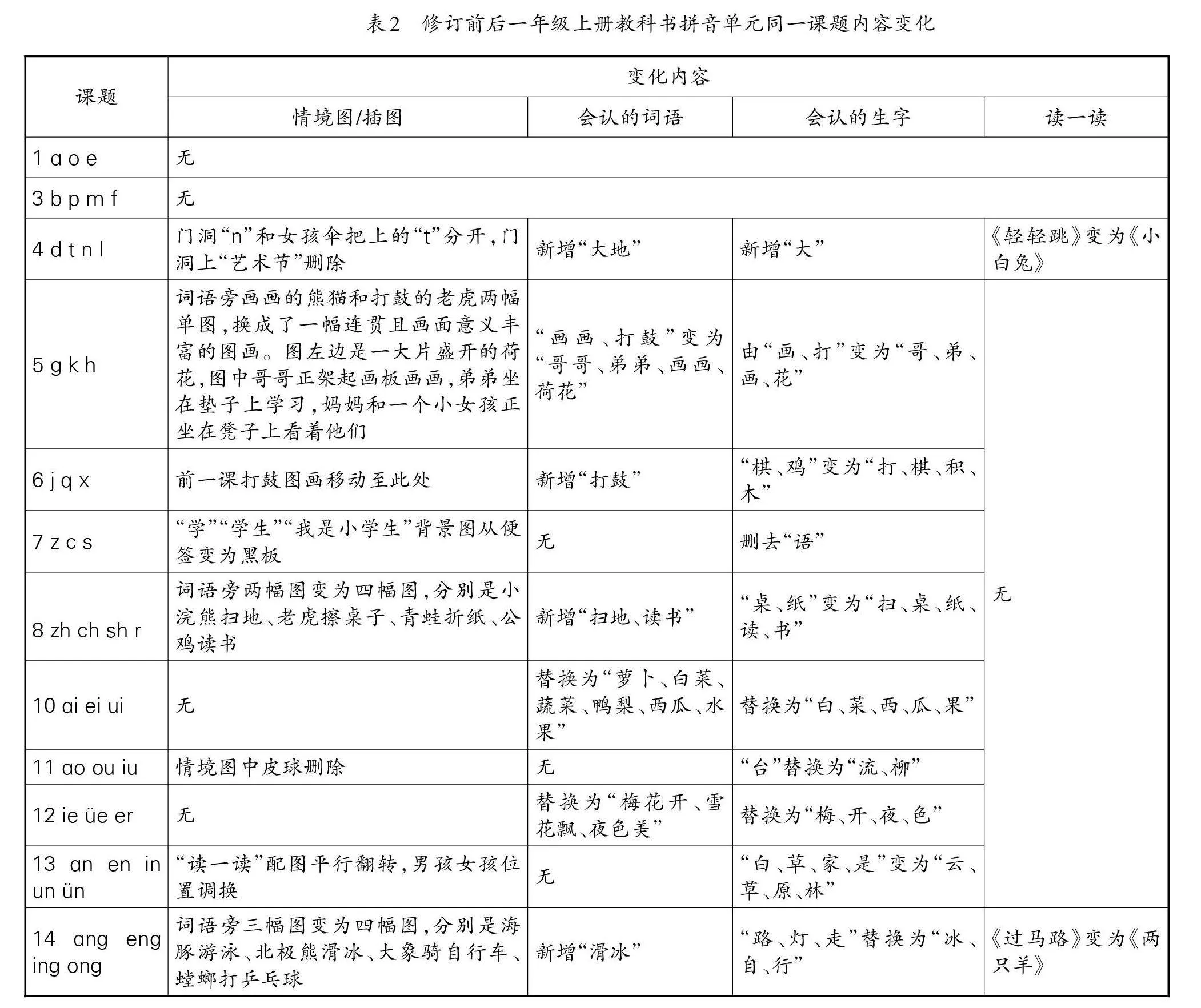

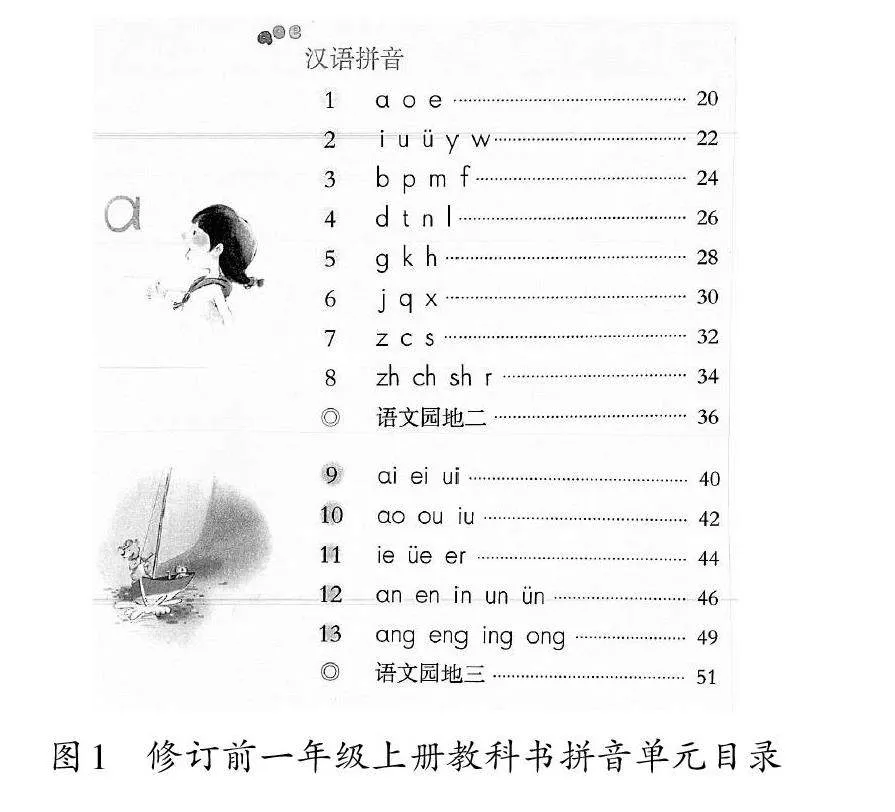

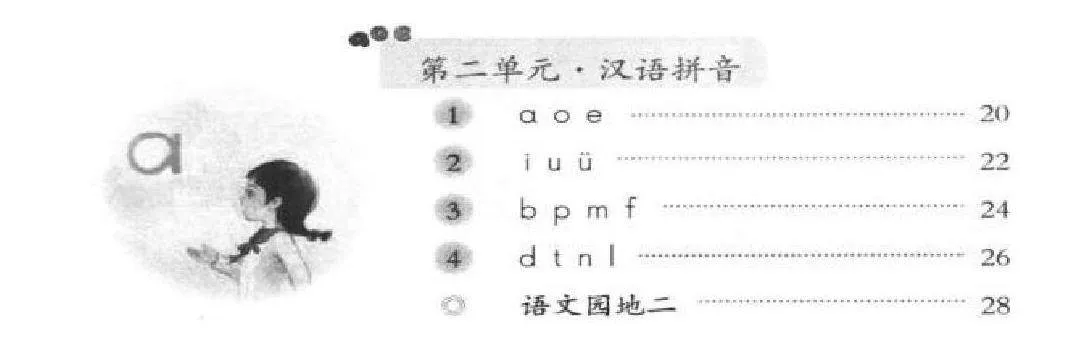

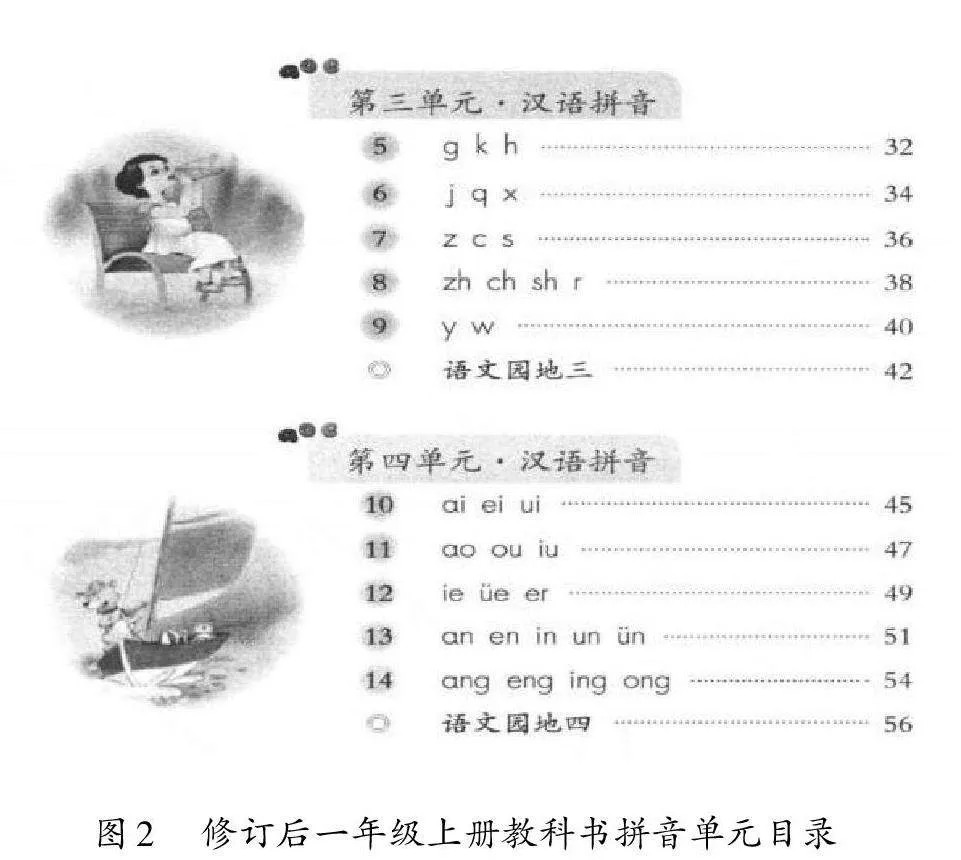

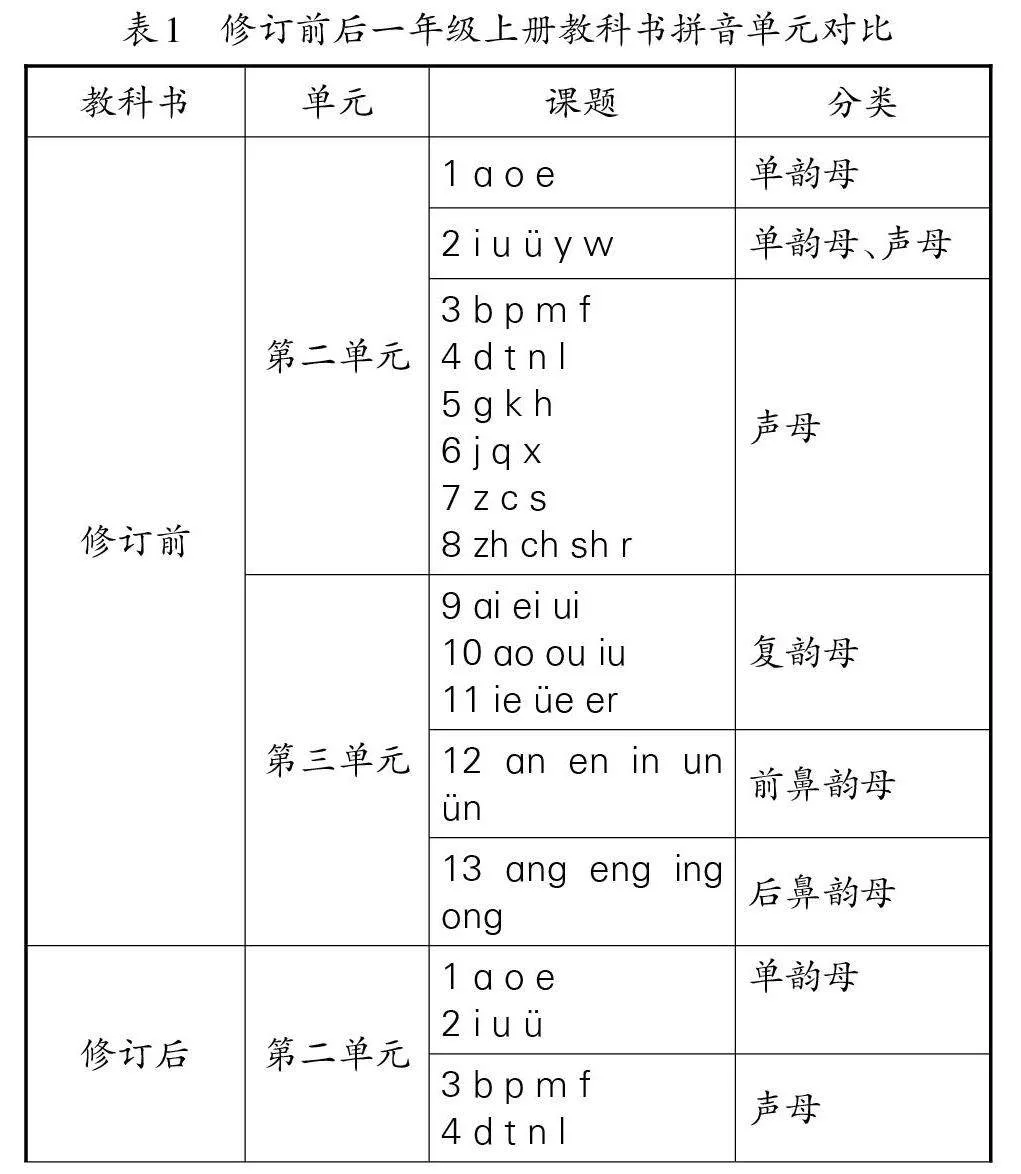

对比修订前后一年级上册教科书目录(见图1、图2),修订后仍旧把汉语拼音定位为学习汉字及普通话的工具,集中学习拼音前,均编排了识字单元。修订前后两个版本教材都遵循“先识字后拼音”的编排原则,旨在提醒教师“教学时应牢牢把握拼音作为‘帮助学习汉字’和‘帮助学习普通话’的工具定位”。修订前一年级上册教科书分为“我上学了”“识字”“汉语拼音”“课文”四个模块,没有明显标注单元。结合“语文园地”,“汉语拼音”模块可划分为两个单元。修订后一年级上册教科书以“第×单元·汉语拼音”的形式明确划分三个拼音单元和对应模块,目录编排更清晰。

温儒敏教授在第三届基础教育课程教学改革研讨会上指出:“这套教材的‘新’,并非以革命的姿态把以前的教材教法全部颠覆,它是‘守正创新’,是在原有基础上的变化革新,是那种大家经过努力就跟得上的‘创新’。”结合目录编排,初步梳理修订前后一年级上册教科书拼音单元、课题和分类(见表1)。修订后一年级上册教科并未对拼音单元进行颠覆性变革,而是基于儿童在学习过程中从简单到复杂、从具体到抽象的认知规律,将声母“y w”从修订前的第2课中分离,单独设为第三单元的最后一篇课文,使易混淆的单韵母“i u”和声母“y w”分开。这样的编排遵循从单韵母、常用声母、复韵母到前(后)鼻韵母的序列,降低了学生的学习难度,提高了学生学习拼音的积极性。

(二)内容编排,实现功能定位

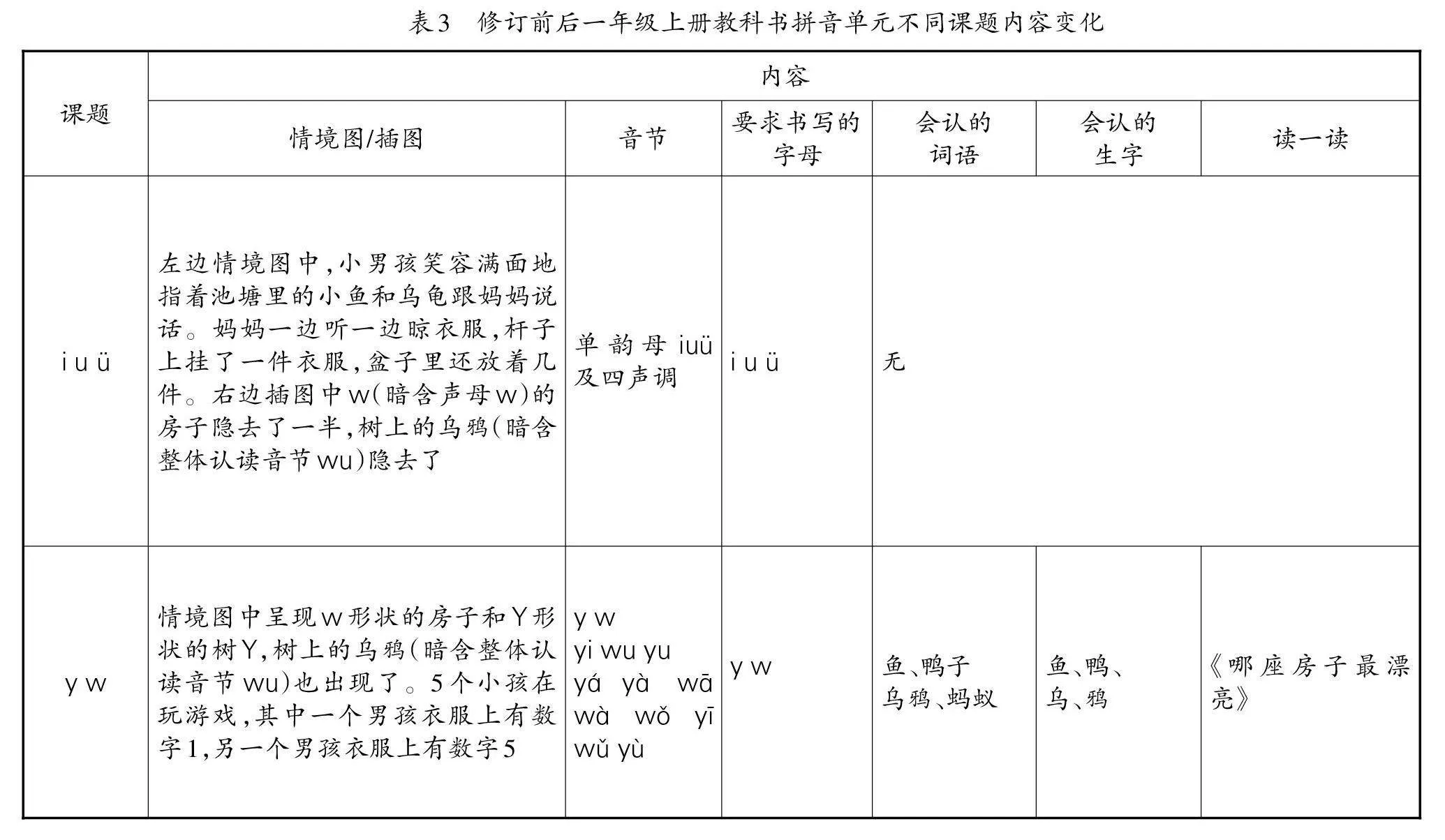

统编语文教科书均采用综合编排、多线并进的思路。纵观修订前后一年级上册语文教科书的拼音单元,修订前的一年级上册教科书每课编排有情景图、音节以及会认的生字、词语、儿歌和要求书写的字母;修订后一年级上册教科书每课编排有情景图、音节以及要求书写的字母、会认的词语、生字和读一读。“要求书写的字母”前置,要求学生学完情景图中的韵母(声母)、正确拼读音节后立刻练写,帮助学生尽快掌握;“会认的词语”和“会认的生字”放在一起,符合学生认知规律;“儿歌”变为“读一读”,建立“学拼音—用拼音”的路径。

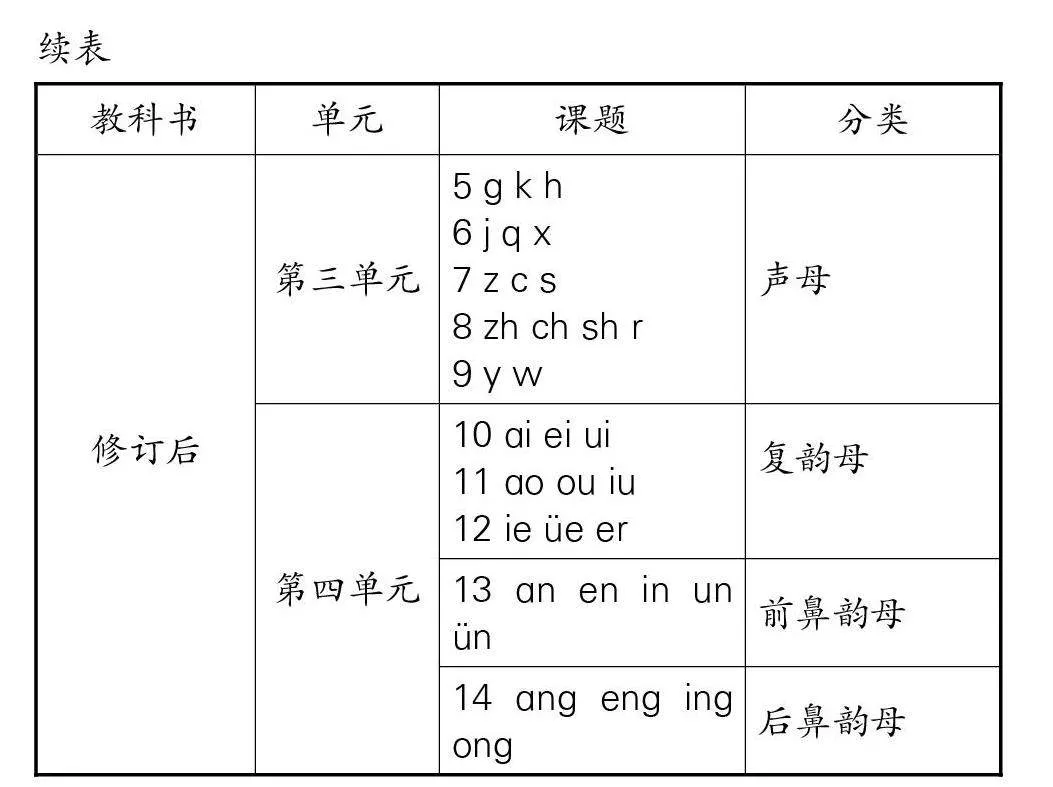

1.同一课题内容变化(见表2)。

2.不同课题内容变化(见表3)。

此外,修订后的一年级上册教科书拼音单元新增《语文园地四》,《语文园地二》《语文园地三》也发生了较大变化。如《语文园地二》,“识字加油站”出示一本作业本,上面写着学校、班级和姓名,符合一年级学情。需要认识的生字为“本、学、校、班、级、姓、名、王”,需要练写的生字为“九、王”。“用拼音”栏目变为“读一读、读准声调”“比一比,读一读”“读一读,做动作”。“读一读、读准声调”出示不同声母搭配相同韵母及易读错的声调,引导学生进行辨析。“比一比,读一读”出示“b—d”“f—t”,删去“p—q”,其中,“拔河、打靶”换成了更贴近学生生活的“蜡笔、大米”,“f—t”保留了地图,将“斧子”换为“扶梯”。“读一读,做动作”换成了单个音节,既考察学生相同韵母、不同声母、不同音节的拼读,又考察学生对单个动词的理解。“字词句运用”栏目同样是辨析韵母“u ɑ i”,字发生了变化,对应“ɑ”的字变为了“他、马、八”,对应“i”的字去掉了“棋”,对应“u”的字变成了“目、土、足”,泡泡语里的内容变为了“妈、爸、花”,删去“读一读,在图中找一找”栏目。

拼音单元相同、不同课题情景图的变化,帮助学生建立起音与形之间的联系;会认、会写的字母顺序调整,符合学生认知发展规律;会认的生字、词语的变化,链接学生拼音学习与日常生活;“儿歌”变化为“读一读”,更好地实现拼音识字、学习普通话的功能。

二、实施路径:优化拼音单元教学策略

(一)依托情境图,创设真实情境

修订后一年级上册教科书的每一课均配有符合学生认知特点、适应学生学习需求的情境图,将抽象的拼音字母融入情境图中。如《ɑ o e》一课中,图画中小女孩后脑勺和小辫看起来很像ɑ的形状,她张大嘴巴发出ɑ的声音;大公鸡扑棱着翅膀,发出o的声音;池中的白鹅欣赏着水中的倒影,正像一个e的形状。这幅整合的情境图用故事唤醒学生的生活经验,将拼音学习和口头表达有机结合。纵观修订后一年级上册教科书拼音单元情境图,除了《z c s》中是大熊老师教小刺猬学习,《zh ch sh r》中是长颈鹿教刺猬、小狮子、小猴子学习,其余都是儿童作为图画的主角。结合三个单元情境图,基于学习任务群理念,教师可创设“游览拼音乐园”的情境。

(二)设置任务群,开展系列活动

以“游览拼音乐园”情境为引领,以借助拼音学习汉字和普通话为学习目标,以三个单元拼音为学习内容,设置三个任务,开展以下活动。

任务一:了解游览路线

活动1.看看拼音乐园地图。教师出示完整拼音乐园地图,包含单韵母、声母、复韵母、前鼻韵母、后鼻韵母、整体认读音节,学生建立对拼音乐园的初步印象。

活动2.规划游览路线图。找一找最想认识的拼音朋友,画一画自己的游览路线图,再和同桌说说想认识和不想认识某些拼音字母的理由。

任务二:开启游览之旅

活动1.找到隐藏字母。结合课题,找到隐藏在情境图中的拼音字母。

活动2.叫叫字母名字。叫出字母名字,尝试在字母变身(四声调、和声母组合)的情况下和它交朋友。

活动3.编编字母故事。隐藏的拼音字母会发生什么故事?结合情境图编故事。

活动4.串联家族故事。划分韵母家族、声母家族、整体认读音节家族,自由选择想去的家族,组内同学合作,将每课编的小故事组合成一个大故事。

任务三:汇报游览收获

活动1.增补游览路线图。结合修订后一年级上册教科书拼音单元页面内容,增补完整的游览路线图。

活动2.游览之旅我闯关。设置“乐园挖一挖”(读对单个韵母、声母或整体认读音节)、“转盘转一转”(拼读声母和对应韵母)、“趣事讲一讲”(借助拼音读课文)、“提示读一读”(用拼音拼读写有离开方法的海报)几个关卡。

活动3.拼音乐园交流会。汇总游览路线图,创编游览故事集;在宣传栏张贴海报,吸引学生、教师关注;合作布置交流会场,营造氛围。

(三)收集证据集,关注学习结果

语文新课标指出第一学段的评价要注重保护学生的学习兴趣和积极性。可见,将学业水平考试和作业作为检测学生的手段具有一定局限性。指向“证据集”的评价源于朱莉·斯特恩(Julie Stern)等人提出的概念教学评价模型,该模型以创新实践过程为中心,将评价分为学习性评价、学习的评价以及学习式评价三类。在活动开展过程中,教师可收集证据集,运用多种评价方式,评估学生的学习态度与效果。(1)学习性评价:收集学生绘制的游览路线图、创编的游览故事集等;(2)学习的评价:举办“拼音乐园交流会”,为学生搭建交流展示的平台,学生可以向同年级同学、高年级同学、学校教师介绍游览路线图,讲述创编的精彩故事,最后评选“拼音乐园游览达人”;(3)学习式评价:教师可设计活动评价表、作品评价表,检测学生的阶段性学习成果。

总之,2024年秋季,修订后的一年级上册教科书即将投入使用。在教学中,教师要基于教科书,深入研读语文新课标,转变教学方法,更新教学理念;要立足真实学情,更新评价方式,助力学生核心素养的发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 徐轶.统编教材背景下的拼音教学观念[J].基础教育课程, 2020(21):50-56.

[3] 徐轶.一年级拼音教学实施建议[J].小学语文, 2020(9):11-17.

(责编 韦 雄)