试析新高考二轮复习历史新教材资源的重构原则

陈朱俊

摘 要:随着新高考改革和新教材使用的持续推进,高考命题强调要密切结合教学实际,注意对教材的依托,以防止教学中冷落历史教材和追捧教辅乱象的不断发生。为此,在二轮历史复习中,我们要紧紧依托教材资源,运用好主题性与复合性原则、权威性与原旨性原则、连贯性与适切性原则,对教材正文和各辅助栏目等资源进行搜集、组合和改编,形成全新的教学情境素材,進而提高复习效益和落实教考衔接之目标。

关键词:新高考 教材资源 重构原则

从2023年高考历史试题来看,明显具有“注重教考衔接,引导中学历史教学”的特点,《高考试题分析(2024)·历史》认为,高考命题密切结合教学实际,遵循课标要求,注意对教材的依托,以防止实际历史教学中“冷落教科书、片面依赖教辅书”的现象愈演愈烈。[1]课程标准指出,“统编历史新教材是学校历史教学中最主要、最基本的教材,其编写要以本课程标准为依据,由历史必修、选择性必修、选修三类教材共同构成。”[2]在复习备考中,可用的历史新教材资源不仅包括每篇课文的正文叙述内容,还包括各类辅助栏目资源,如“史料阅读”“问题探究”“历史纵横”“学思之窗”“学习拓展”等。面对高考新形势和新要求,在二轮复习中如何对历史新教材资源,特别是各类辅助栏目资源进行有跨度、有综合、有逻辑的重构或开发,成为多数老师的一大考验。为此,本文结合笔者对历史新教材资源重构的实践体验,对教材资源的搜集、组合、改编等重构过程中应注意的若干原则予以分别阐述,以期望老师充分利用好教材资源创设学习情境、提高复习效益和落实教考衔接之目标。

一、主题性与复合性原则

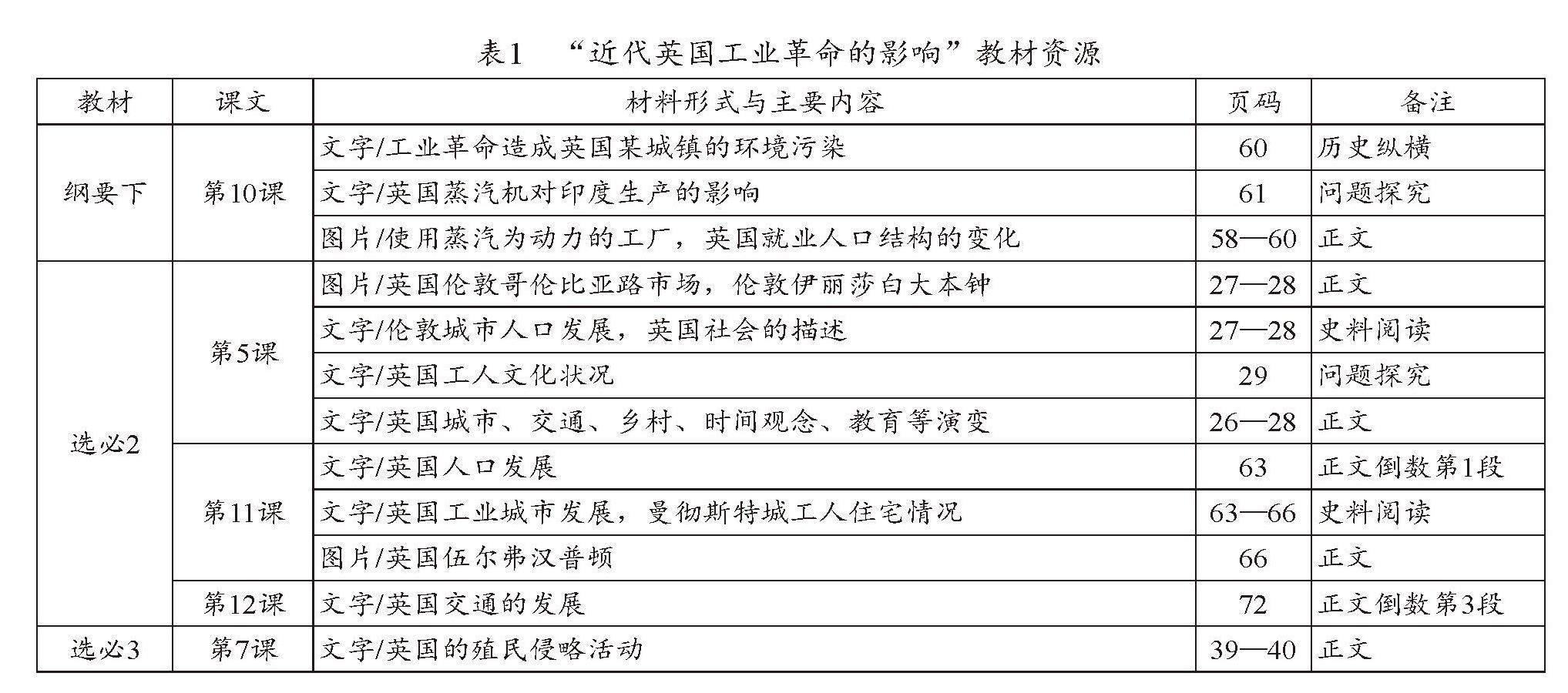

为在二轮复习中能够有针对性、综合性、灵活性地调用教材资源,首先应重视教材资源重构的主题性原则。换言之,教材资源重构要以某一历史主题,如所涉及的重要历史概念、关键历史问题等为引领,广泛搜集、整理与该主题相关的分散在各类新教材中的资源。这样,不仅完成了将各类教材资源从分散到集中的嬗变,而且聚焦于为探究或解决某一重要历史概念或关键历史问题而服务。比如,以“近代英国工业革命的影响”为复习主题,搜集与其相关的历史必修、选择性必修教材资源,并汇总成表。从表1可知,与上述主题关联的教材资源分散在《中外历史纲要(下)》《经济与社会生活》《文化交流与传播》三册教材5篇课文共计16条以文字或图片形式呈现的材料,涉及课文中的正文叙述、“史料阅读”“问题探究”“历史纵横”等栏目内容。

其次,应重视教材资源重构的复合性原则。这与高考评价体系中以复杂的情境活动为考查载体密切关联,尤其在二轮复习中应尽可能地将教材资源整合为复合型的学习探索情境,以此有助于开展复杂的认知活动,强化培育学生综合运用知识和能力应对复杂问题的素养。[3]复合型情境,可以是包含多个方面或领域内容构成的单个情境材料,也可以是由数则不同形式和内容组合而成的复杂情境材料,又或者是历史纵向演进的不同时期多个史事构成的“经线”式复合情境材料,抑或是历史横向对比的相同时期多个史事构成的“纬线”式复合情境材料,甚至是历史纵横交错发展的多个相关联史事构成的“经纬线”式复合情境材料。比如,若以探讨“近代英国工业革命对工人的影响”为复习内容,结合复合性原则,对表1再次梳理,最后筛选出可用于重构复合型情境的材料为选必2第5课第28—29页和第11课第66页中涉及英国工人文化教育状况、曼彻斯特城工人住宅情况等三条材料,这实现了同一教材不同课文材料的小跨度和小组合,初步具备了创设复杂情境的条件。

二、权威性与原旨性原则

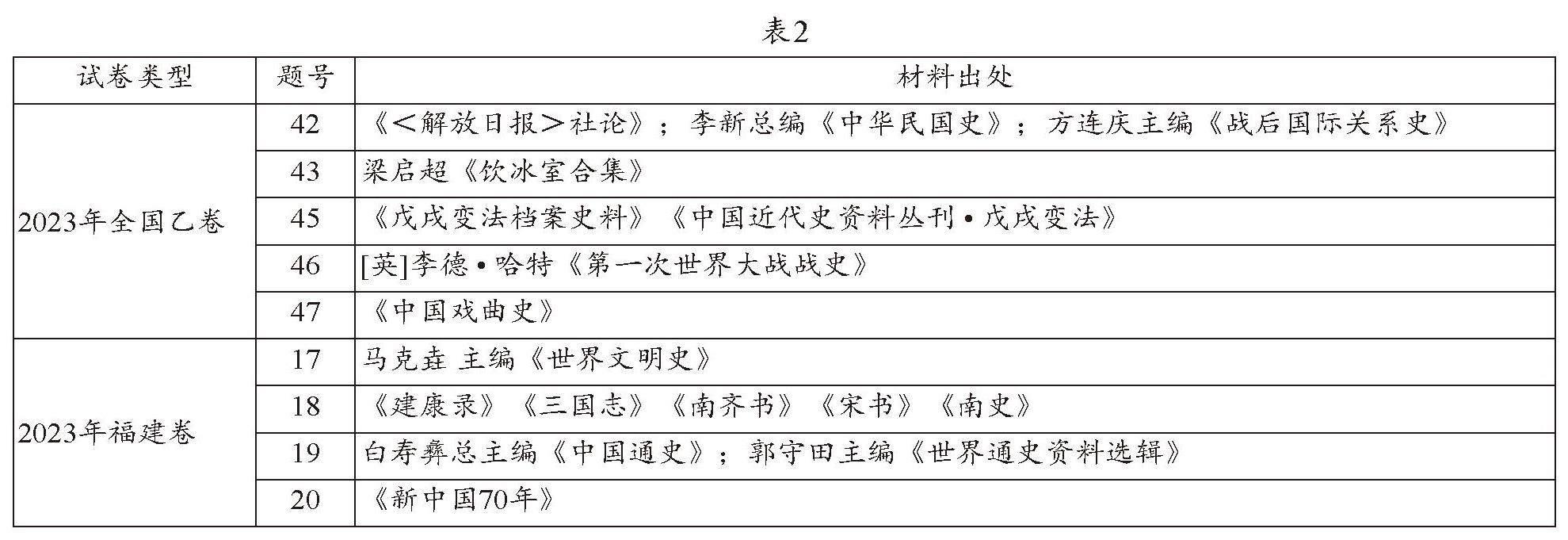

历史学是一门以充分占有史料为基础进而认识、解释和重构历史过程的学科。“史料”一般又区分为“第一手史料”和“第二手史料”,前者是指接近或直接在历史发生当时所产生的可较直接作为历史研究的史料,后者是指经过后人运用一手史料所作的研究及诠释。[4]因此,复习中为了能更客观全面、科学准确地了解、理解和认识历史真相及把握历史规律,则要重视教材资源重构的权威性原则,即力求搜集教材资源中的“第一手史料”和“第二手史料”,尤其侧重于历代著名史学家或史学研究者的史学专著和史学专论。比如表2,仅从2023年高考全国乙卷和福建卷非选择题情境创设的材料出处看,便可推测近年来高考试题考查对史料权威性的重视程度。再比如,表1第29页“问题探究”和第66页“史料阅读”栏目中两条史料,前者源自恩格斯《英国工人阶级状况》(《马克思恩格斯全集》第二卷),后者出自《1793年医师关于曼彻斯特城工人住宅的调查报告》(周一良、吴于廑总主编,蒋相泽主编《世界通史资料选辑·近代部分》),均属于“第一手史料”或“第二手史料”,同样满足了教材资源重构的权威性原则,也说明了时下高中历史教材编写对权威性史料引用的高度重视。

原旨性原则,即在教材资源重构过程中,不可任意篡改史料原文的主旨意思和关键要素,而应该既要尊重史料原作者所作出的基本观点、判断、结论等主旨意思,也要保留史料所陈述的重要时间、空间、人物、数据、结果等关键要素。理解并运用好原旨性原则,才能更好地保证不会因为史料资源重构出现偏差,进而避免利用史料复习开展历史认识和素养培育等发生各种错误。比如,遵照原旨性原则对选必2第11课第66页“史料阅读”栏目的史料进行了如下重构与改编。

材料 1793年,在曼彻斯特城工人住宅中,某些地下室的潮湿程度根本不宜于给人居住。有许多工人家庭在这种墙上滴水且通风不足的地下室住上一段时期后就与世长辞了。其中,最常见的后果是寒热病,以及由此而起的肺痨病。如果是寄宿宿舍的工人,其情景更为凄惨,新来工人通常只能睡在先前染病而死的工人床位上。

——《1973年医师关于曼彻斯特城工人住宅的调查报告》

相比重构之前的史料,重构后的材料虽在字数和段落上明显减少,却未因此改变史料原文的主旨意思和关键要素。首先,重点突出了城市工人恶劣的住宅条件,如“地下室”“潮湿”“通风不足”“缺少床位”等,以及由此引发的寒热病、肺痨病等各类致死疾病;其次,清晰指明了事件发生的时间(1793年)、地点(曼彻斯特城)和对象(工人家庭和工人宿舍)等。

三、连贯性与适切性原则

怎样合理运用好连贯性与适切性原则,对新教材资源重构而言同样具有十分重要的指导性意义。为此,我们结合下面有关新教材资源重构的案例,将这两個原则有效贯穿于实际改编过程中予以分别阐析。

案例:

随着工业革命的开展,伦敦逐渐成为拥有250万人口的全世界商业都城,这里建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满泰晤士河的成千的船只。(选必2-5史料阅读P27)后来,对原料需求的增加,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场,以及之后澳大利亚金矿的发现和采矿业的迅速发展起来。(选必3-7正文P40)同时,由于市场需求不断扩大,英国起先是把印度的棉织品挤出了欧洲市场,然后是向印度输入棉纱,最后就使英国棉织品泛滥于这个棉织品的故乡,并毁掉了印度的手织机和手纺车。(必修下-10问题探究P61)

——摘编自《中外历史纲要》等

以上案例为笔者改编好的真实例子,围绕“近代英国工业革命对殖民经济贸易的影响”这一角度,搜集了选必2、选必3和必修下三本教材中的相关史料进行合理改编。该案例材料一共由三句节选的史料组成,故而在每句后用括弧标明其来源,以利读者校对。如“必修下-10问题探究P61”,则表示该句原话出自必修教材《中外历史纲要(下)》第10课中第61页的“问题探究”栏目。

首先,资源重构要坚持连贯性原则,做到材料前后文的自然衔接和连贯。因为新教材资源重构的各条原始材料搜集于不同模块、单元、课时,如果将材料简单堆积于一处,其结果依旧极为零散或彼此割裂,不利于学生整体有效地阅读与理解。比如,案例中原本互不连贯的三条材料,经过改编适当添加了“随着工业革命的开展”“后来”“以及之后”“同时,由于市场需求不断扩大”等词句,最后使它形成了一段完整有机的素材,达到了对教材资源重构的良好效果。

其次,资源重构要坚持适切性原则,做到材料在字词句运用上能精准、适宜,在结构逻辑安排上能自然、切合。为此,在改编过程中经常会利用删减、添加、合并、重组、调序等改编技术,对教材资源进行深度重构,以形成完整、准确、全面的新情境材料。诚如案例便是对原有材料做了不同程度且适切的处理。

综上所述各原则,实为指导新教材资源重构的规范性要求和操作性指南。在二轮历史复习中,我们要紧紧依托教材资源,运用好主题性等原则,对教材资源加以科学重构,并形成全新的教学情境素材。这是新时代历史教师教学水平和专业素养提升的极大体现,是对社会普遍出现冷落历史教材和追捧教辅乱象的有力回击,是新高考落实考查历史统编教材的内在需求,是国家全面深入贯彻基础教育高中历史课程改革和实现立德树人教育任务的重要内容。

【注释】

[1] 中国高考报告学术委员会编:《高考试题分析(2024)·历史》,北京:现代教育出版社,2023年,第7页。

[2] 中华人民共和国教育部制定:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:北京师范大学出版社,2020年,第10、63页。

[3] 教育部考试中心编:《中国高考评价体系说明》,北京:人民教育出版社,2019年,第37页。

[4] 荣孟源:《史料和历史科学》,北京:人民出版社,1987年,第9页。