学习时间与学习动机对在华留学生汉语口语交际策略的影响

温舒 雷鹏飞

摘要:采用问卷调查法与访谈法对高校学历留学生汉语口语交际策略使用情况进行调查研究,基于探索性因子分析探讨学习时间与学习动机对在华学历留学生汉语口语交际策略使用的影响。研究发现:在华留学生主要使用非语言、回避、求助、语义场、目的语、检索以及信息放弃7种交际策略,多采用积极的交际策略解决问题;不同学习时间在华留学生非语言策略使用方面存在较大差异;学习动机对在华留学生求助策略、非语言策略使用存在较大影响。

关键词:交际策略;学习时间;学习动机

中图分类号:H043文献标识码:A文章编号:

16721101(2024)01003908

收稿日期:2022-09-02

基金项目:安徽理工大学青年教师科学研究基金(社科类)一般项目:产出导向法理论视角下在华留学生汉语水平提升研究 ( QNSK202009);安徽理工大学2021年度校级教育教学改革重点项目:产出导向法理论视角下对外汉语教学研究(2021xjjy84);安徽省外国留学生教育管理学会科研课题:课程思政背景下在华留学生汉语课堂教学改革研究(2023ahlgY08)

*通信作者:雷鹏飞(1976-),男,安徽桐城人,教授,博士,研究方向:二语习得。

作者简介:温舒(1996-),女,安徽合肥人,助教,硕士,研究方向:对外汉语教学。

为明确在华留学生教育目标,提升留学生教育质量,教育部2018年印发《来华留学生高等教育质量规范(试行)》,对来华留学生语言能力提出明确要求。语言能力与语言运用能力是交际能力的主要内容[1]78,因而提升留学生语言和语用能力,是提升留学生交际能力、确保留学生教育质量的重要途径。交际策略能力,即在交際中根据特定情况采用合适策略处理问题的能力,作为交际能力的重要组成部分,其重要性不可忽视。以英语为目标语言探讨交际策略的研究起步较早,数量众多。如,Corder将交际策略定义为说话者在表达意义遇到困难时所采用的系统化技巧,并按照交际意图与交际形式对交际策略进行分类[2];Faerch & Kasper将交际策略定义为某人在完成特定交际目的过程中遇到困难无法解决时采用的潜意识计划,并从心理学角度对交际策略进行分类[3];Tarone按照话语的功能对交际策略进行分类[4];Dornyei & Scott则从解决交际障碍的方式视角对交际策略进行分类[5]; Nakatani针对日本英语学习者进行实证调查研究划分交际策略[6]。

学界的诸多成就为该领域后续深入研究奠定了坚实基础,也为在华留学生汉语口语交际策略研究提供了借鉴。在对外汉语交际策略分类方面,相关研究大多沿用Faerch和Kasper在文献[3]中提出的分类框架。此框架作为早期研究较为粗略,部分类别概念模糊,因此操作性不是很高。也有部分研究沿用Tarone & Swierzbi提出的交际策略分类框架[7]与Nakatani 文献[6]中的“口语交际策略量表”(OCSI)等,但这些研究均非针对以汉语为第二语言并且在汉语目的语语境中的学习者,因此虽对汉语口语交际策略能力标准构建有一定借鉴意义,但并非完全适用于在华留学生。在华留学生处于以汉语为目的语的语境中,相较于海外汉语学习者有天然的语境优势,有更多使用中文的机会[8],但他们遇到交际障碍的频率也更高。在交际策略影响因素方面,有学者关注到性格、性别、学习时间、学习环境、认知风格、学习动机、语言水平、任务类型等因素对学习者交际策略的影响[9],但在对外汉语教学领域此类研究数量不多。还有学者探讨了汉语水平、文化背景、家庭背景、交际对象、学习时间、学习动机等因素对交际策略使用情况的影响。如,夏钰发现学习者性格、性别等因素对部分交际策略存在显著影响[10];柴冉考察了家庭背景、语言态度等与交际策略使用的关系[11];周曼琪发现交际对象不同会影响交际策略选择[12];王萍丽等探讨了语言水平和交际策略使用之间的关系[13]。然而,在学习时间与学习动机对在华留学生汉语口语交际策略的使用影响方面,仅发现李圃、李方艳做过类似研究[14]67-74。故本文以在华留学生为研究对象,采用探索性因子分析方法,在数据提取和分析基础上,探索并阐释在华留学生汉语口语交际策略类型及使用情况,考察学习时间与学习动机对其汉语口语交际策略使用的影响,为对外汉语教学提供参考。

一、研究设计

(一)研究问题、研究对象与研究方法

1.研究问题:在华留学生汉语口语交际策略构成及使用情况;学习时间对在华留学生汉语口语交际策略使用的影响;学习动机对在华留学生汉语口语交际策略使用的影响。

2.研究对象:国内部分高校国际学院在学学历留学生。

3.研究方法:主要采用问卷调查法。对国内部分高校国际学院150名学历留学生通过问卷星发放调查问卷,回收142份,其中有效问卷138份。138位留学生大部分来自非洲国家,部分来自俄罗斯、孟加拉、巴基斯坦等国;其中,男生82人,女生56人,年龄为19—36岁,多集中于25—30岁之间,均正在华学习。

(二)问卷调查过程

第一阶段:确定交际策略测试项目。研究者对某理工高校30名留学研究生进行开放式问卷调查,题目为“不论你的说话对象是谁,当你使用汉语与对方进行交流,如果不知道该怎么表达时,你会怎么做?请给出5个不同的且是你常用的方式”。由于调查对象均为英文项目留学研究生,英文基础较好,且他们通过英文进行回答可以避免回答内容在语言转换过程中失真,所以使用中英双语问卷进行调查。采用内容分析法和主题分析法梳理所收集数据,归纳口语交际策略,作为确定交际策略测试项目的基础。通过梳理,共得到42个测试项目。

第二阶段:确定初始问卷内容并发放调查问卷。问卷包含两部分内容,均用中英双语表述。第一部分是调查对象个人信息填写,包括性别、年龄、国籍、母语、学习汉语时间、汉语水平、汉语学习动机等;第二部分是汉语交际策略测试项目,共设计有42个测试项目,题项表述由研究者咨询专家后确定。问卷采用Likert五级量表形式:1表示我从不这样做,2表示我一般不这样做,3表示我有时这样做,4表示我一般这样做,5表示我总是这样做。

第三阶段:进行初始问卷调查,收集数据开展探索性因子分析。使用汉语口语交际策略初始问卷进行调查,获得有效数据138份并使用探索性因子分析法进行分析。对问卷进行信度分析,Cronbachs ɑ系数值为0.64(>0.6)。该系数大多在0到1之间,若大于0.6,一般认为量表具有相当高的信度,可靠性较强[14]69。因此,本研究所采用问卷具有良好信度。在探索性因子分析过程中,为更好地解释各题项所归属的因子,删除12个因子负荷低(小于0.4)的题项,得到含有30个题项的正式问卷。

第四阶段:对问卷调查结果进行分析和讨论。使用SPSS22.0统计分析第三阶段所收集的数据,呈现在华留学生汉语口语交际策略使用的基本情况。

二、研究结果和讨论

使用Cronbachs ɑ检验在华留学生汉语口语交际策略问卷中30个题项的信度,结果表明内部一致性可以接受(Cronbachs ɑ为0.89),故可以对问卷调查结果进行分析,探讨在华留学生汉语口语交际策略的构成、使用现状,以及学习时间和学习动机对交际策略的影响。

(一)交际策略构成

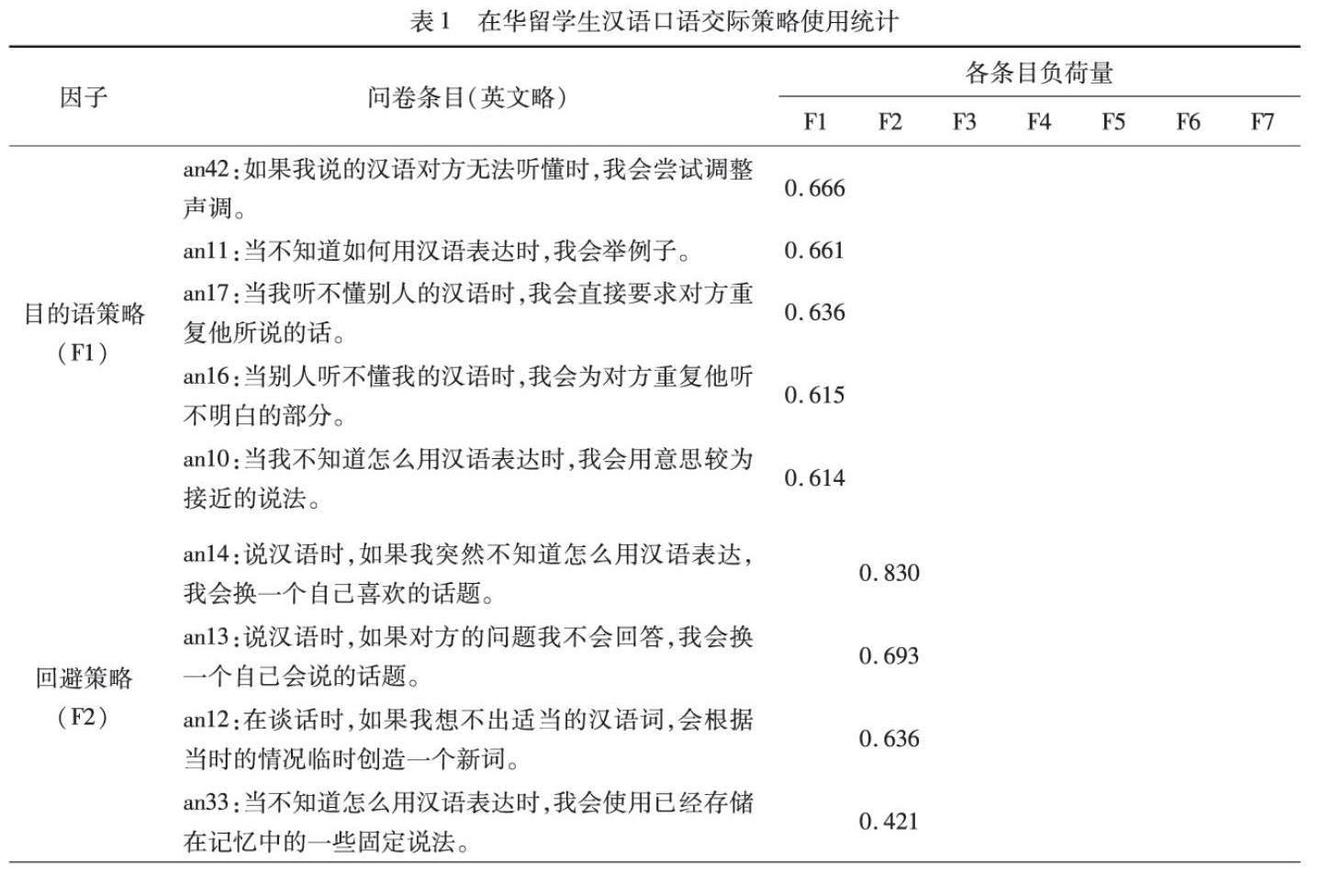

运用SPSS22.0对30个汉语口语交际策略测试项目进行检验,发现KMO值为0.758(>0.6),Bartlett球形检验显著性为0.000(<0.05),适合采用因子分析。通过主成分法进行因子抽取,设定特征值大于1,采用最大方差法进行旋转,提取到10个正交因子,累计可以解释总方差的68.639%;但其中3个因子对应观测变量不足3个,说明不适宜抽取10个因子。因此,设定抽取7个因子,进行第二次因子分析,9次迭代后得到7个因子(特征值>1),累计可以解释总方差的58.255%,能够较为全面概括數据特性。方差旋转得到的因子矩阵详见表1(表中题号为初始问卷题号)。

依据所析出因子涵盖的题项内容,对因子进行命名,并对各因子内涵解释如下:

目的语策略(F1):交际者均以目的语即汉语为手段解决问题,如换用意思比较接近的汉语说法、用汉语举例表达自己的意思、采用汉语重复的方法、调整汉语发声声调等。

回避策略(F2):交际者均涉及采取试图回避问题的方式来应对交际障碍,如采用记忆中的固定说法回答、回避会话中的对方话题并转向己方话题、用新造词回避不会的表达等。

检索策略(F3):交际者一时不知如何应对,采用争取时间在记忆中检索相关表述的策略,如拖延、停顿、放慢语速、补白词,以及采用其他语言等。

语义场策略(F4):交际者均涉及利用语义场解决交际问题。语义场是指语义的类聚,既有共同义素又有区别义素的一组词的相关语义聚合为一个语义场[15]229。如,交际者根据对方话语,在相关语义基础上,结合当下的情境和自己所学的知识进行推测,或采用通用应答语“嗯”“啊”等。

信息放弃策略(F5):交际者采用“面对交际障碍时完全放弃解决问题”策略,如直接说“不知道”表示放弃谈话、不说话保持沉默或者答非所问等。

求助策略(F6):交际者采用各种求助手段解决交际难题,如求助对方说慢一些、打电话求助汉语水平更高的、求助在对话现场的其他人或者借助母语与媒介语等。

非语言策略(F7):交际者均采用非语言行为表达自己的想法,如利用手势、面部表情以及其他身体部位的一些动作表达思想等。

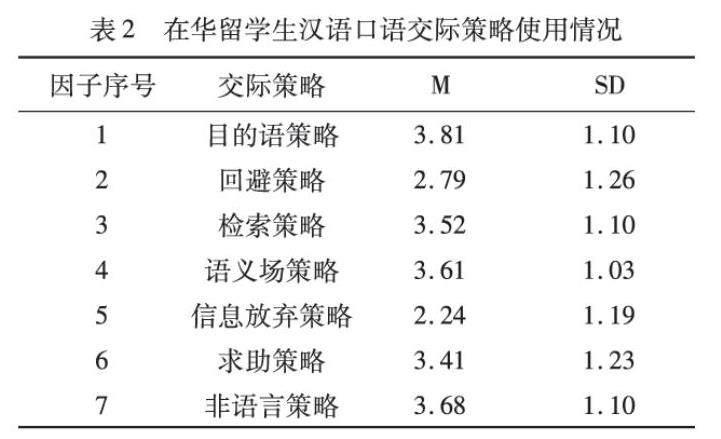

在华留学生使用各种交际策略因子情况如下表所示:

由表2可知,在华留学生使用频率最高的交际策略为目的语策略,最低的为信息放弃策略。依据Oxford & Burry-Stock对Likert五级量表的划分标准[16](平均值等于或高于3.5为高频使用,介于2.5和3.4之间为中等程度,而等于或低于2.4则为低频使用),目的语策略、检索策略、语义场策略、非语言策略的平均值(M)均大于3.5,属于高频使用策略;回避策略和求助策略平均值(M)介于2.5和3.4之间,属于中频策略;信息放弃策略的平均值(M)低于2.4,使用频率较低,属于低频策略。

统计数据表明,在华留学生面对交际障碍时更多采用不同的交际策略解决问题,而非简单放弃、回避。但仔细分析标准差可以发现,各交际策略标准差均大于1.0,各类策略内部存在较高离散性,说明在华留学生使用以上交际策略存在较大差异性。

(二)学习时间对交际策略的影响

按照在华留学生学习汉语时间时长将学习时间划分为4个阶段:1年及以内、1—2年(含2年)、2—4年(不含4年)、4年及以上。以研究对象学习时间为自变量、上述7种交际策略为因变量进行单因素方差分析,结果见表3。

从表3可以看出,不同汉语学习时间的在华留学生在非语言策略使用上存在显著差异(F=24.10,P=0.00<0.05)。将4组学习时间的非语言策略使用频率进行对比发现,学习时间为1年及以内的使用频率最低,1—2年(含2年)的使用频率最高,而2—4年(不含4年)、4年及以上的则随学习时间延长使用频率呈下降趋势。在华留学生汉语学习时间不同,对非语言策略使用存在显著性差异,这可能和非语言交际策略的辅助性作用有关。人们日常交际活动多以面对面交谈方式呈现,这种交际有特定语境衬托,也有手势体态和语音变化的帮助,即有较多的辅助性信息作为支持[15]1。非语言交际手段丰富,多数情况下与语言结合使用,起着重复、加强、补充甚至替代或者否定的作用[17]97。对于汉语学习时间为1年及以内的在华留学生而言,虽然学习时间较短、汉语交际能力有限,但他们对学习汉语有着浓厚兴趣,在交际遇到障碍时依然会倾向于采用目的语策略努力用汉语解决问题;另外,由于他们对汉语文化语境中非语言手段潜在意义的理解没有信心,因此起辅助作用的非语言交际策略使用频率明显偏低。对1—2年(含2年)汉语学习时间的在华留学生而言,他们的汉语交际能力有所提升,但使用非语言策略作为辅助手段对解决交际问题更有裨益,因此汉语辅以非语言策略模式受到青睐,此阶段的在华留学生非语言交际策略使用频率最高。随着汉语学习时间的进一步增加,学习者汉语交际能力进一步提升,对于起辅助作用的非语言交际策略的依赖性逐步降低,故2—4年(不含4年)、4年及以上的在华留学生对非语言策略的使用频率呈下降趋势。

其他5种交际策略P值均大于0.05,说明汉语学习时间不同对在华留学生使用这些策略不存在显著差异。但不管学习时长如何不同,在华留学生在汉语口语交际遇到障碍时,使用频率较高的交际策略均为与目的语相关的策略,包括目的语策略、检索策略、语义场策略和求助策略,这些策略的平均值均接近3.50,而消极的策略如回避策略和信息放弃策略使用频率均较低。究其原因,应该与研究对象均为中国高校在读留学生,处在目的语语言环境中,与中国人交际或者与汉语学习者交际时使用目的语策略更加便利密切相关。

(三)学习动机对交际策略的影响

动机决定外语学习者学习外语的努力程度和个人参与学习的积极性。W.Lambert與R.Gardner将动机分为融合型动机和工具型动机,但实际上,二语学习者还应该持有其他类型的动机,如单纯出于个人的兴趣爱好或者旅游等临时性原因而产生的学习动机[1]219,这类动机可称为兴趣动机。而且,部分学习者可能会同时具有2种或2种以上动机。依据调查问卷数据,可以归纳整合出在华研究生具有融合型、工具型、兴趣型、融合工具型、融合兴趣型、工具兴趣型、融合工具兴趣型等多种类型动机。

为考察不同学习动机对交际策略的影响,在设计问卷前对部分在华留学生进行访谈,了解他们学习汉语的目的。根据访谈结果,大致可以归纳为以下几个目的:A.因为学校安排,专业要求;B.因为喜欢汉语,喜欢中国文化;C.因为可以找到好工作;D.想留在中国。将以上4个学习汉语的目的作为问卷第一部分中的一题,并设置了“其他”选项,让学生根据自己学习汉语的动机进行选择,可以多选。

以研究对象学习动机为自变量、7种交际策略为因变量进行单因素方差分析,结果见表4。

由表4可以看出,持不同汉语学习动机的在华留学生在求助策略使用(F=2.64,P=0.02<0.05)和非语言策略使用(F=2.36,P=0.03<0.05)上存在显著差异。求助策略方面,融合型动机使用频率最高(均值3.63);非语言策略方面,融合型动机与工具型动机使用频率最高(均值均为3.94),其次是融合工具兴趣型动机(均值3.51)。

不同学习动机在华留学生求助策略使用存在显著差异,且融合型动机使用频率最高。原因可能在于,在华留学生进行交际的主要目的是与目的语文化有更多的接触、甚至想进一步融合到目的语社团成为其中一员[1]219。相较于其他动机持有者,融合型动机持有者的交际欲望更为强烈,求助于对方或借助媒介语等策略的使用都是为了交际能够顺利进行。融合型动机强弱一定程度上也体现了学习者与目的语社团进行交际欲望的强弱,故持融合型动机留学生使用求助策略的频率更高。

不同学习动机在华留学生非语言策略使用也存在显著差异,融合型动机与工具型动机学习者非语言策略使用频率相当高且明显高于其他5类动机学习者。这可能是因为,相较其他5类动机学习者,融合型动机与工具型动机学习者的学习目标更为明确,汉语学习愿望强烈程度、态度端正程度以及努力程度等也更加突出,更希望交际行为顺利完成,故遇到交际障碍时采用积极解决问题的非语言交际策略频率更高。这一结果与相关研究有所不同,如闫丽萍、雷晔研究中的两组被试在非语言策略使用上差异并不显著[18],原因可能与研究对象国籍不同有关。非语言交际受区域国别文化影响较大,眼神、手势、身势、面部表情、身体接触、讲话人之间距离、讲话音量、对空间的使用等非语言交际的解读和使用会因国家不同而有差异。以身势为例,南欧、中东、拉丁美洲地区人民讲话时动作较多,动作幅度较大;北欧、英美人动作相对较小;而中国、日本、朝鲜等也属于动作较少、幅度较小的类型[17]103。闫丽萍、雷晔文献[18]中的两组被试均为吉尔吉斯斯坦籍,来源较为单一,而本研究中的研究对象来自亚非欧大陆30多个国家,受国别文化影响较大的非语言策略被在华留学生迁移到汉语交际之中。这也说明文化差异也可能是影响在华留学生汉语口语交际策略使用的重要因素。

不同学习动机在华留学生在其他5种策略的使用上不存在显著差异(P值均大于0.05)。尽管学习动机不同,在华留学生均较少使用信息放弃策略,除融合型动机留学生放弃策略使用频率平均值为2.50略高于低频划分标准2.4外,其他类型均为低频使用。7种不同汉语学习动机在华留学生目的语策略均为高频使用(均值大于3.5),说明不同学习动机在华留学生多倾向于积极应对和解决交际过程中遇到的困难和障碍,并不是简单放弃,这可能与其所处语境有关。如,西香织研究发现,汉语环境接近度差异会影响学习者交际策略的选择,有中国留学经历的学习者在遇到听不懂的汉语时,会尝试使用猜测或当场理解消化新词等语义场策略,这点与没有中国留学经历的学习者存在明显差异 [19]。

此外,融合型动机在华留学生的7种交际策略除非语言策略均值与工具型动机在华留学生一致外,其他交际策略使用的均值均高于工具型动机,这与国内李圃与李方艳文献[14]的研究结果一致。工具型动机在华留学生除信息放弃策略均值低于兴趣型动机在华留学生外,其他交际策略均值均高于兴趣型动机在华留学生。而融合型动机在华留学生7种交际策略均值全部高于兴趣型动机在华留学生。究其原因,融合型动机与工具型动机是二语习得的两种主要动机,而由临时性因素所产生的动机则要弱得多[1]219。

三、结束语

通过问卷调查,基于探索性因子分析结果发现,在华留学生汉语口语交际时主要使用目的语策略、回避策略、检索策略、语义场策略、信息放弃策略、求助策略、非语言表达策略7种交际策略。在华留学生面对交际障碍时更多采用积极的交际策略,而非简单放弃或回避。学习时间、学习动机对在华留学生非语言策略使用均存在较大影响。学习时间为1年及以内的在华留学生非语言策略使用频率最低,学习时间为1—2年(包含2年)的使用频率最高,而2—4年(不含4年)、4年及以上的其使用频率则随着学习时间延长呈下降趋势。不同学习动机在华留学生在使用求助策略和非语言策略方面存在显著性差异,融合型动机学习者使用求助策略频率最高,融合型动机与工具型动机学习者非语言策略使用频率最高。

研究对对外汉语教学具有一定的启示作用。如,教师需要关注留学生汉语交际策略使用的多样性和不均衡性,培养他们非语言交际策略运用能力。研究还存在一些不足,如样本规模不大、主要采用的是横截面数据等,希望能够抛砖引玉,引起更多学者关注在华研究生汉语口语交际策略研究,为对外汉语教学实践提供更多有益启示。

参考文献:

[1]刘珣.对外汉语教育学引论[M].北京:北京语言大学出版社,2016.

[2]CORDER.Strategies of Communication[M].Longdon: Longman,1978.

[3]FAERCH C,KASPER G.Strategies in Interlanguage Communication[M].Longdon:Longman,1983.

[4]TARONE E.Communication strategies,foreigner talk and repair in interlanguage[J].Language Learning,1980,30(2):417-428.

[5]ZOLTN DRNYEI,MARY LEE SCOTT.Commutation strategies in a second language:Definitions and taxonomies[J].Language Learning,1997,47(1):173-210.

[6]YASUO NAKATANI.Developing an Oral Communication Strategy Inventory[J].The Modern Language Journal,2006,90(2):151-168.

[7]TARONE E,SWIERZBIN B.Exploring Learner Language[M].Oxford:Oxford University Press,2009:72.

[8]吳勇毅.不同环境下的外国人汉语学习策略研究[D].上海:上海师范大学博士学位论文,2007.

[9]唐毅.文化背景和汉语水平对外国留学生汉语口语交际策略使用的影响[J].现代外语,2016,39 (2):224-234,292.

[10]夏钰.中级水平美国留学生汉语口语交际策略研究[D].南京:南京大学硕士学位论文,2012.

[11]柴冉.初级水平留学生汉语口语交际策略与教学研究[D].上海:上海师范大学硕士学位论文,2014.

[12]周曼琪.交际对象对留学生交际策略影响的调查研究[D].大连:大连外国语大学硕士学位论文,2018.

[13]王萍丽,江宇豪,李彦霖.语言水平与汉语交际策略使用的相关性研究[J].华文教学与研究,2021 (2):80-87.

[14]李圃,李方艳.学习动机对汉语交际策略的影响研究:以新疆大学留学生为例[J].国际汉语教学研究,2020 (2):67-74.

[15]黄伯荣,廖序东.现代汉语[M].北京:高等教育出版社,2014.

[16]REBECCA L.OXFORD,JUDITH A.BURRY-STOCK.Assessing the use of language learning strategies worldwide with the ESL/EFL version of the Strategy Inventory for Language Learning[J].System,1995,23(1):1-23.

[17]胡文仲.跨文化交际学概论[M].北京:外语教学与研究出版社,2015:97.

[18]闫丽萍,雷晔.汉语口语交际策略使用的差异性研究:以吉尔吉斯斯坦奥什国立大学汉语学习者为例[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2011,32(4):78-85.

[19]西香织.基于会话的日本汉语学习者理解型交际策略分析[J].世界汉语教学,2017,31(1):128-142.

[责任编辑:吴晓红]