高校、科研院所、企业三方协同研究生基地建设构想

李重情 聂士斌

摘要:在分析当前研究生招生形势基础上,从研究生内在成长、高校联动发展、科研院所和企业创新等方面阐述了协同培养基地成立内生动力来源,并以安全科学与工程学科为例,介绍了协同培养基地在人才协同培养、平台模式建设、师资队伍建设和长效协同机制等方面的建设构想,旨在通过“1+2”培养模式和“2+3+N”建设模式进行研究生协同培养,构建安全科学与工程学科研究生高质量培养新路径。

关键词:协同培养;基地建设;研究生教育;培养模式;安全科学与工程

中图分类号:G643文献标识码:A文章编号:

16721101(2024)01009805

收稿日期:2022-03-14

基金项目:安徽省省级新时代育人质量工程(研究生教育)项目(2022jyjxggyj260、 2022jyjxggyj266、2022gjxslt012);安徽省高等学校省级质量工程项目(2021xtyrjd006);国家级大学生创新创业训练计划项目(202010361019)

作者简介:李重情(1982-),男,江西乐平人,副教授,博士,研究方向:工程安全与防护、安全评价与管理。

當今世界,科技竞争、经济竞争、军事竞争乃至综合国力的竞争,归根到底是人才的竞争。作为我国人才培养主要途径之一的研究生教育,在国家人才培养体系中占有非常重要的地位,是推动社会发展、民族复兴的重要基础和引擎[1-2]。据教育部官网信息,2020年我国研究生考试报名人数达到341万人;而《2021年全国研究生招生调查报告》统计显示,受新冠肺炎疫情等因素影响,2021年我国研究生考试报名人数增至377万人,相比2020年增长了10.6%,相较2017年几乎翻了一番。面对迅猛增长的研究生队伍以及快速发展的研究生教育,如何切实提升研究生培养质量成为当前研究热点。王兆君、熊华军等分析了斯坦福大学、麻省理工学院、剑桥大学等国外高校从学科交叉角度跨学科整合资源培养研究生的典型经验,对我国如何跨学科培养复合型创新性研究生人才提出若干建议[3-4]。初旭新针对中美两国在研究生培养模式上存在的差异,从自主招生、分类培养、课程设置等方面对如何提升我国研究生培养质量提出了建设性意见[5]。李明磊等以牛津大学研究生培养为例剖析了英国应用型研究生教育培养模式,并就我国短学制专业研究生培养提出了新思考[6]。王路等在分析我国研究生分类培养10年实践存在的不足基础上,从应用型培养模式、实践基地、课程设置和考核标准等方面提出了新观点[7]。蒋文娟等从沟通协调、资源整合、协同育人、人事与考核激励等6方面阐述了联合培养、联合建院等科教结合协同育人新模式[8]。赵丁选等分析了目前工程专业学位研究生教育存在的不足,从高校、企业和政府三方共建角度提出了理论和实践深度融合的“1335”培养模式[9]。涂宗财等以江西师范大学为例介绍了以思想政治教育为引领、以“6个1”多维度创新实践培育活动为核心的“1+6”理工科研究生培养模式[10]。

本文欲针对目前我国研究生培养普遍存在的一种现象,即专业型研究生企业生产实践严重不足、学术型研究生工程项目实践普遍缺失,开展研究生校内校外联合协同培养模式探索。成立协同培养基地,实施研究生校内校外联合协同培养,不仅有利于校内外资源整合与协同发展,提升高校、科研院所和企业三方综合实力,还有利于高校研究生教育改革创新和人才培养模式优化,对进一步提升研究生实践和创新能力,提高研究生培养质量,为社会输送更对标的高层次人才具有重要意义。

一、协同培养基地成立内生动力

(一)研究生内在成长需求

当前, 按照培养目标和培养方式,我国研究生可分为学术型研究生和专业学位研究生两类。其中,专业型研究生实行双导师制,即以校内导师指导为主,侧重基础理论和专业知识传授,校外企业导师参与实践过程、项目研究、课程与学位论文等多个环节的指导工作[11];而学术型研究生施行单导师制,重在理论与学术研究,以培养教学和科研人才为主。后疫情时代,大学生就业压力日益增加,愈加期望通过攻读研究生提高自身就业竞争力。近年来,在影响大学生考研动机的几个主要因素即自我提升因素、就业压力因素、家庭因素、群体效应因素和学校氛围因素中,就业压力因素比重有逐渐上升趋势。越来越多的研究生读研的目的就是为了回避本科生阶段面临的就业困难,希望通过攻读研究生学位提高自身专业水平与实践能力,获取更好的就业竞争能力。面对研究生这种越来越具有普遍性的内在成长需求,专业型研究生企业生产实践严重不足、学术型研究生工程项目实践普遍缺失问题必须得到针对性解决。而成立协同培养基地,不仅可以有效践行专业型研究生双导师制,将校外企业导师制落到实处,还可将双导师制拓展至学术型研究生培养,全面发挥校外企业导师在研究生工程项目实践方面的指导作用,全面提升研究生的专业知识水平和工程生产实践能力。

(二)高校联动发展需求

高校作为思想汇聚和科学研究的战略高地,肩负着科技创新和促进社会经济发展的责任[12]。研究生教育是在本科生教育基础上进一步为社会培养科技创新人才和高层次应用人才的一种更高层次教育形式。然而,在国家研究生招生总数逐年增加的趋势下,大部分高校研究生培养资源并没有得到相应增加,在导师人数、科研平台数量、科研仪器数量、实验室场地面积等培养资源方面均存在不同程度的缺失。由于资源不足,导师指导学生数量增加、课题重复度增加、研究生有效指导时间不足等问题必然会出现,并逐步形成不良连锁反应,进而造成研究生培养质量下滑,使研究生毕业后所具备的能力与社会需求存在差距。这个结果不仅与研究生内在成长需求不符,也与高校研究生高质量培养定位相违背。而且,如果研究生具备的学术素养与实践能力满足不了社会对高层次人才的需求,其社会满意度就会下降,就业困难问题仍将存在并不断恶性循环,最终会妨碍我国高等教育发展,影响社会发展进步。成立协同培养基地,高校和科研院所、企业研发部门共享科研仪器设备、场地和相关平台,校内校外导师各司其职、各展所长,在各培养环节协同开展理论与工程或生产实践指导,能够切实提高研究生培养质量,从根本上治愈高校研究生培养过程中存在的产学研用脱节、工程和生产实践缺乏等疾患。成立协同培养基地,不仅有助于高校改革、创新研究生培养模式,通过整合多方培养资源提升研究生培养质量,还有利于高校师资队伍建设,形成高校教师、科研院所研究人员、企业管理和技术人员高效流通的良性循环机制,开创高校与外界联动发展的新模式。

(三)科研院所和企业创新需求

科研院所是科学研究和技术开发的重要源头,是高新科技产业发展的创新高地,是实施创新驱动发展战略、建設创新型国家的重要力量。但由于种种原因,当前我国科研院所普遍存在重点工程项目人力资源短缺现象。校所联合培养研究生,将具有较高专业素养的丰富的研究生人力资源投入科研院所工程项目,不仅有助于研究生迅速提高工程项目实践能力,还能够完美解决科研院所单个工程项目人员分配不足问题,提高工程项目完成度和质量,为项目创新成果产出提供智力支持。经济全球化时代,创新是企业发展源源不断的动力,也是企业提升核心竞争力的关键要素之一。研究生在校企联合培养过程中,在企业导师指导下作为探索创新的新鲜血液参与企业生产实践与技术开发,不仅能给企业带来创新灵感和技术突破,还能为企业解决实际生产安全与技术难题,为企业持续安全稳定运行提供保障。所以,校企联合培养不但可为企业创新降低人力和财力成本,还可为企业解决日常困难提供专业方案。简言之,成立协同培养基地,不仅能够提高科研院所和企业的人才储备和运营能力,增加其创新动力来源,降低人才培养和管理成本,还能够提升其社会声誉和影响力。

二、协同培养基地建设构想——以安全科学与工程学科为例

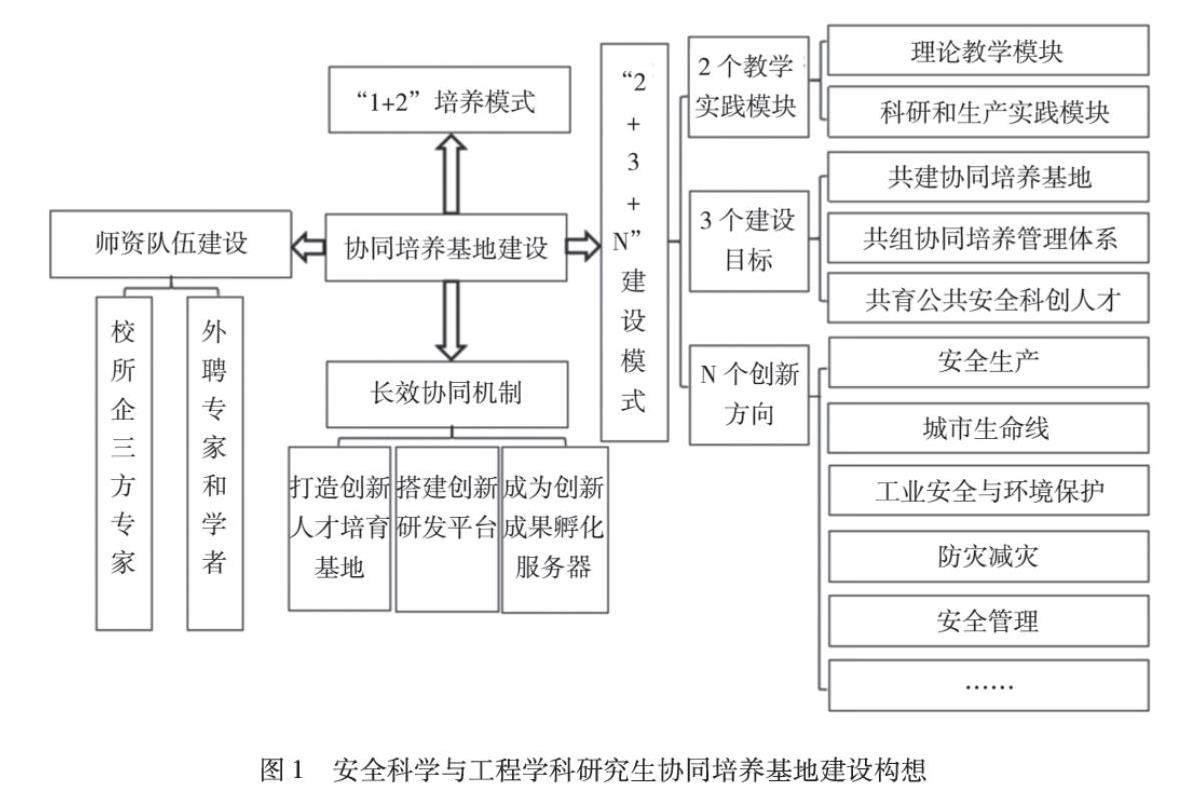

本文以安全科学与工程学科为例,从培养模式、建设模式、师资队伍建设、长效协同机制等方面阐述协同培养基地建设构想(如图1所示)。

(一)培养模式构想

高校与科研院所及企业在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面进行高度融合,通过调整培养计划中的课程内容、教学方式、考核方法和评价标准,充分发挥校、所、企各自综合优势,加强研究生科研和实践能力培养,提升研究生培养的内涵建设。通过开展“全过程、递进式、实践型”的培养,提升研究生的实验能力、书面表达能力、科研创新能力、工程实践能力等,在实现多方联动发展的基础上,促进创新型高层次人才脱颖而出。

具体来说,研究生的协同培养采取“1+2”培养模式进行,即第1学年在高校进行基础理论课程学习和基本科研实验训练,第2、第3学年以科研合作和专业实践方式进入科研院所、企业相关部门开展相关研究和实践探索工作,接受科研和实践能力训练。

(二)建设模式构想

协同培养基地是以促进高校人才培养与企业科技创新、社会经济发展紧密结合为出发点,以推动经济产业结构调整和转型升级为导向,围绕安全生产、城市生命线、工业安全与环境保护、防灾减灾、安全管理等方向,依托高校理论知识体系、科研院所工程科研、企业生产实践,协同完成研究生培养的综合平台。安全科学与工程学科按照“2+3+N”培养模式进行研究生培养规划和布局,其内涵表现为:

1.2个教学实践模块。协同培养基地建设通过在高校开展理论教学模块、在科研院所和企业开展工程科研和生产实践模块进行协同培养,校内、校外导师各司其职,在不同培养模块分别负责,但又全程参与、互通培养信息,确保研究生理论和实践更具针对性和实效性。

2.3个建设目标。高校与科研院所及企业共建协同培养基地、共商协同培养管理体系、共育安全科学与工程学科领域科创人才,既实现研究生培养的基本目标,又具有安全科学与工程学科独特性。

3.N个创新方向。在协同培养基地建设和研究生培养过程中,深植安全生产、城市生命线、工业安全与环境保护、防灾减灾、安全管理等创新实践方向,发而不散,聚焦我国当前安全科学与工程学科关键发展方向,为社会发展培养具有创新能力、能解决当下安全科学与工程关键科学问题的高层次人才。

(三)师资队伍建设构想

师资队伍建设是研究生协同培养基地建设的核心关键点,如何共建一支服务于基地的高水平师资队伍,对协同培养基地可持续发展至关重要。师资队伍建设初步构想由高校、科研院所和企业三方师资及相关专家和学者共同协商提出,以高度参与的科学研究和深度融合的生产实践来支撑高质量研究生协同培养工作。

1.构建三方协同育人队伍。充分挖掘高校、科研院所和企业潜能,遴选有教学经验的优秀科研、管理和技术人员共同参与三方协同育人,并对没有教学经验的骨干科研人员和现场高级管理和技术人员进行研究生培养系列培训,使其具备教学和指导能力。

2.外聘专家和学者辅助育人队伍。广泛聘请安全科学与工程领域知名专家、学者作为协同培养基地的兼职教师,通过开展学术前沿讲座、讲授研究生课程等方式,让这些知名专家、学者不定期的为研究生进行学术引领和答疑解惑,不断拓展他们的创新思维和学术能力。

3.建立完善的师资队伍管理机制。鼓励教师积极参与各类国际学术会议、国际科研合作及国际校际交流活动,积极申报国家自然科学基金、国家科技支撑计划、国家重点研发计划、校企联合基金等科研项目,积极开展研究生教学改革研究与教学研讨活动。期间,充分发挥经验丰富的教师“传、帮、带”作用,协同提高整个师资队伍的教学和科研水平。

4.建立科学的教师激励机制。为充分调动协同培养基地教师积极性,构建科学合理的激励机制也是基地建设的关键一环,具体的激励方式有目标激励、绩效激励和机会奖励等。其中,目标激励通过科研攻关或获奖数量与质量、为企业创造的利税等作为衡量标准进行奖励,绩效激励则通过教学能手奖、科研育人奖、科研成果奖和教学成果奖等激励形式开展,机会奖励则通过为教师提供申请科研项目指标、提供国内外合作交流机会等形式进行。

(四)长效协同机制构想

协同培养基地以安全生产、城市生命线、工业安全与环境保护、防灾减灾、安全管理等方向产、学、研、用协同推动研究生人才培养、技术创新和产业化应用,为高校、科研院所和企业提供科技成果转化平台和源头技术供给,为安全科学与工程领域相关行业发展提供技术服务,为政府和行政主管部门科学决策提供智力支持。

1.打造安全科学与工程领域创新人才培育高地。校、所、企三方联合招生,共同制定研究生培养计划,通过优化课程体系、教学内容、实践安排等举措,协同培养高层次产业创新人才,使协同培养基地逐步发展为安全科学与工程领域创新人才集中培育高地。

2.搭建公共安全技术创新研发平台。在校、所、企三方协同培养过程中,搭建公共安全技术创新研发平台,包括安全监测预警与事故防控技术装备的研发和验证平台、安全防护材料与智能安全装备的检测和认证平台、安全应急与灾害监测的服务和指挥平台等,研发公共安全关键核心技术和装备,解决公共安全生产、生活中的重大科学难题。

3.成为科技创新成果孵化服务器。为安全科学与工程相关高校、科研院所和企业技术研发的科研成果提供面向工程和生产实践应用的孵化服务,在企业和高校及科研院所之间搭建桥梁,促进技术成果转化和应用,为安全科学与工程相关领域高新技术及其产业化发展提供支撑。

三、结束语

开展研究生协同培养基地建设,学术型研究生通过参与校外工程导师的工程项目或参与校内外联合申报科研项目的方式可进一步提升工程实践能力;专业型研究生通过积极参与校外企业导师的生产实践,可进一步提升其生产现场发现问题、分析问题和解决问题的能力。此外,该举措一方面缓解了高校培养资源因研究生招生数量增加带来的短缺问题,解决了现有研究生培养的痛点,提升了研究生培养质量;另一方面,也为科研院所项目攻关和完成度提供了人才助力,为企业创新驱动和解决生产关键问题提供了智力支持,实现了高校和科研院所及企业互利共赢。

安全科学与工程学科通过“1+2”培养模式和“2+3+N”建设模式开展校、所、企三方协同培养研究生基地建设探索,高效实施人才交流和资源共享,深化合作和互惠联动,在安全生产、城市生命線、工业安全与环境保护、防灾减灾、安全管理等学科方向积极打造创新人才培育、技术研发和创新成果转化长效机制,打造出了协同培养、联合创新的共赢新局面,为其他学科高层次人才培养提供了实践参考。

参考文献:

[1]尤晓娟.扩招背景下医学高校研究生教育的思考[J].新教育时代电子杂志(教师版),2021(39):93-94.

[2]冯春燕,刘芳芳,纪越峰,等.“双分双合、四位一体”信通学科研究生创新人才培养模式的研究与实践[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2021,23(4):96-103.

[3]王兆君,任兴旺.国外跨学科研究生教育经验及其对我国跨学科研究生培养的启示[J].青岛科技大学学报(社会科学版),2018,34(2):109-116.

[4]熊华军,佘清,尤小清.斯坦福大学交叉学科研究生培养模式及启示[J].学位与研究生教育,2022(1):85-93.

[5]初旭新.中美硕士研究生培养模式比较及其启示[J].中国校外教育(下旬刊),2018(3):42-43.

[6]李明磊,王雅鑫.英国课程型研究生教育:发展基础、培养实施及启示[J].学位与研究生教育,2021(12):86-93.

[7]王路,张华,程翠林.中国高校研究生分类培养模式的十年实践的问题与对策[J].黑龙江教育学院学报,2016,35(1):4-6.

[8]蒋文娟,张淑林,刘天卓.科教结合协同育人运行机制与模式[J].中国高校科技,2017(3):7-11.

[9]赵丁选,王敏,卢辉斌.多主体协同的工程专业学位研究生培养模式探索与实践[J].学位与研究生教育,2021(12):9-19.

[10]涂宗财,肖子良,王辉,等.以培养创新能力为导向的理工科研究生“1+6”培养模式构建与实践[J].学位与研究生教育,2022(3):40-44.

[11]何岚.全日制专业硕士培养现状及对策:以北京航空航天大学机械专业为例[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2021,34(2):154-160.

[12]王凤兰,吴洁秋,梁舒策.高校研究生联合培养基地建设的探讨[J].教育教学论坛,2020(7):40-41.

[责任编辑:吴晓红]