低生育率背景下安徽省青年人口结构变动与发展趋势研究

蔡弘 胡英慧

摘要:青年人口(14~35岁)的结构变化,不仅决定着未来成年人口和老年人口的结构变化,也会对未来经济社会发展产生重要影响。基于1990—2020年4次人口普查数据,利用年龄移算模型,对安徽省青年人口结构变动与发展趋势进行分析。研究发现:安徽省1990—2020年4次人口普查青年人口规模和占比出现“双降”局面,2020年较1990年减少超600万人,且14~19周岁低年龄段青年人口性别比偏高尤为明显。预计未来青年人口仍将进一步下降,且下降速度不会放缓;2055年,全省青年人口将不足1 300万。与此同时,安徽省青年人口发展还面临婚恋意愿下降、家庭生育观念弱化、外流规模不断扩大、城乡分布失衡等突出问题。针对上述问题,建议未来应持续完善生育政策配套体系,降低家庭生育养育成本,积极建设以生育友好和促进就业为重点的青年发展型城市,以促进安徽省青年人口均衡发展。

关键词:青年人口;人口结构;年龄移算模型;人口发展

中图分类号:C924.2 文献标识码:A文章编号:

16721101(2024)01008409

收稿日期:2023-06-26

基金项目:安徽省青少年发展重大课题:安徽省青年人口发展趋势和影响因素研究(AHQFZ2021Z01);安徽省高校杰出青年科研项目:乡村人口变动规律、结构困境与发展趋势研究(2022AH020023);安徽省教育厅高校委托项目:安徽“十四五”时期及2030年城乡学龄人口发展变化研究(2022AH050267)

作者简介:蔡弘(1990-),男,浙江宁波人,副教授,博士,研究方向:人口社会学。

中国人口发展已经进入“内生性”负增长时代[1]。青年人口在总人口中起到承上启下的关键作用,其结构变动决定了未来生育水平和劳动力供给水平。青年人口婚育、就业、流动与空间分布等相关议题已成为学界和社会讨论的热点。在婚育观念变迁方面,青年人口从20世纪初追求婚恋自由到21世纪初与国际潮流全面接轨,高附加值的婚姻、攀升的离婚率、晚婚晚育和少子化成为其鲜明的特征[2-4]。在就业和择业方面,青年人口整体就业状况并不乐观,受到经济下行和就业岗位制约的影响,青年人口面临着前所未有的就业压力,“内卷”成为常态,在社会话语权渲染、家庭空间牵引、个体社会风险感知等刺激下,“进入体制”成为大部分青年的理性选择[5-7]。在流动与空间分布方面,作为人口流动主力军的青年人口,“乡—城”流动规模从改革开放以来持续上升,使得农村地区老龄化、空心化现象逐渐显现;而在城市端,大城市的虹吸效应集聚了大量青年人口,中小城市却因人口流失发展逐渐失去活力,城乡之间、城城之间青年人口分布不均衡加剧[8-12]。当然,在看到这些因青年人口变动而带来的一系列社会问题的同时,也需要關注这一群体本身的结构变动及其未来发展趋势。2017年,中共中央、国务院印发了《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,正式将青年人口的年龄区间确定为14~35周岁,随后各级政府建立青年工作联席会议机制,青年发展受到了更多关注。“七普”数据显示,2020年我国青年人口规模较2000年减少9 112.60万人,占总人口比重已不足30%。2022年,国家对青年发展规划进行阶段性调研评估,青年人口快速下降引发各界担忧。安徽省作为人口流出大省,2020年青年人口占全省常住人口的比重不仅低于同为长三角的上海市和浙江省,也低于全国平均水平。优化青年人口结构,促进安徽人口可持续发展,提升全省人口发展活力势在必行。鉴于此,本研究利用1990—2020年4次人口普查数据,并基于年龄移算模型,探讨安徽省在少子化、老龄化及人口负增长的多重背景下青年人口发展面临的突出问题,并提出针对性的对策建议。

一、青年人口历史结构变动特征

结合1990—2020年4次人口普查数据来看,安徽省青年人口变动整体呈现“规模缩减、年龄趋大、性别比失衡”的特征,特别是低年龄段青年人口结构问题尤为突出。

(一)数量结构:青年人口数量呈阶梯式递减,占常住人口比重下降明显

1990年,安徽省青年人口总量为2 332.69万人,占常住人口的41.52%。2000年,青年人口总量较1990年减少58.65万人,占比下降2.98个百分点,与之后的普查年份相比,下降速度相对平缓,但从2010年起开始加速下降。2020年,安徽省青年人口总量为1 669.34万人,与1990年、2000年、2010年相比,分别减少663.35万人、604.70万人、228.49万人,占全省常住人口的27.35%,比2010年降低12.04个百分点,首次跌破30%。与全国和长三角比较来看,2020年安徽省青年人口占比低于全国平均水平0.98个百分点,也分别低于上海市和浙江省3.65个百分点和2.05个百分点,与江苏省基本持平。若延续当前发展形势,未来全省青年人口数量将会持续走低。

(二)年龄结构:青年人口年龄结构老化,低年龄段青年人口萎缩严重

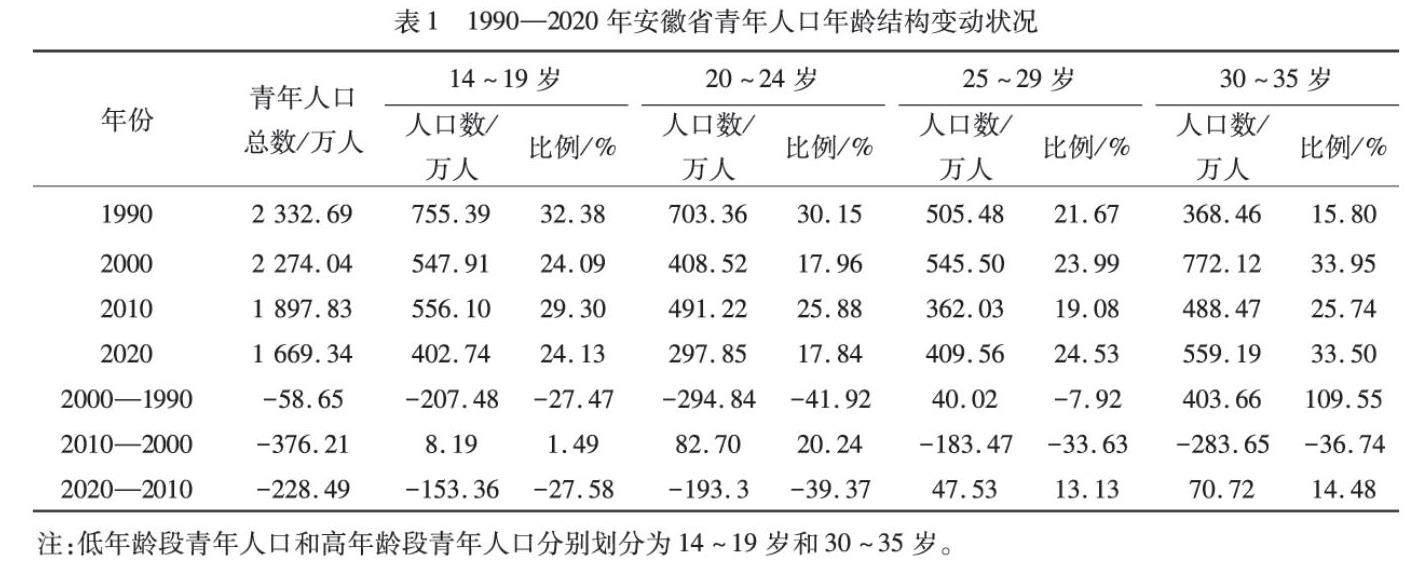

表1显示,1990—2020年间,低年龄段青年人口和高年龄段青年人口结构变动呈现“增减相对”的发展趋势。一是14~19岁低年龄段青年人口规模呈现波动下降态势。其在2020年达到四次普查的最低值,从1990年755.39万人降至2020年402.74万人,30年间减少了46.68%。二是30~35岁高年龄段的青年人口规模则呈现分阶段波动上升态势。其在1990—2000年间增幅最大,达到109.55%,增加了403.66万人,并在2000年达到4次普查的峰值,数量为772.12万人;2000—2010年间减少283.65万人,2020年较2010年又增加70.72万人,但规模仍低于2000年212.93万人。

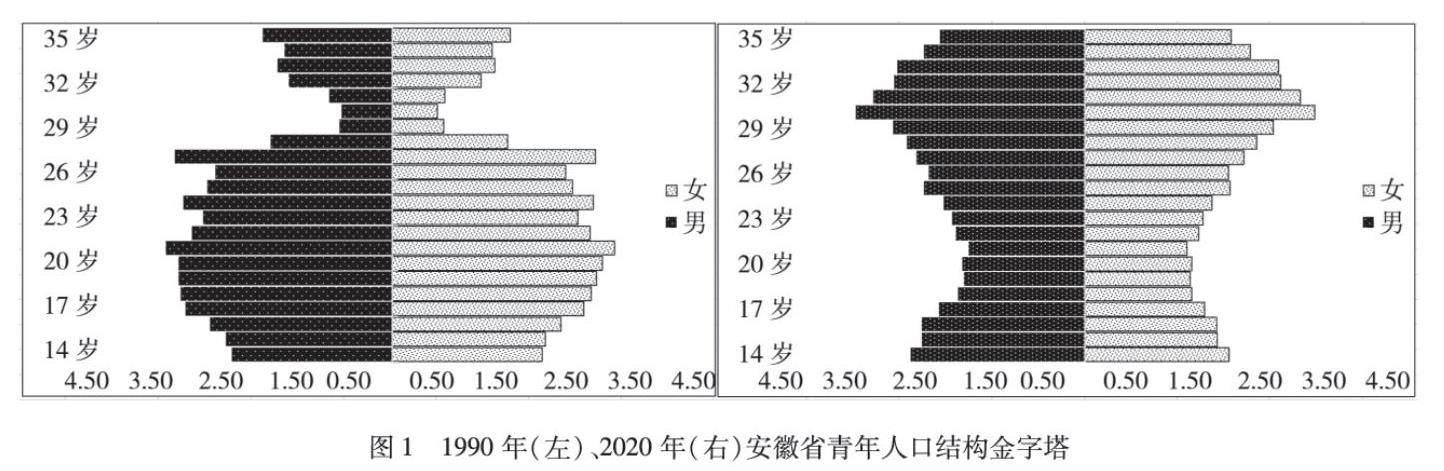

再结合青年人口金字塔模型,可以看到,1990—2020年青年人口金字塔由“扩张型”转变为“收缩型”,形态由“正花瓶型”转变为“倒花瓶型”(见图1),具体表现为低年龄段青年人口占比大幅减少,高年龄段青年人口占比随着年龄推移而明显增加。2020年14~19周岁、20~24周岁年龄段青年人口规模较1990年分别减少352.65万人、405.51万人。这意味着青年群体整个年龄结构趋向大龄化,年龄结构已经出现较为严重的失衡。如何通过生育调节回归年轻型年龄结构,是当前最需关注的问题之一。

(三)性别结构:低年龄段青年人口性别比偏高现象突出

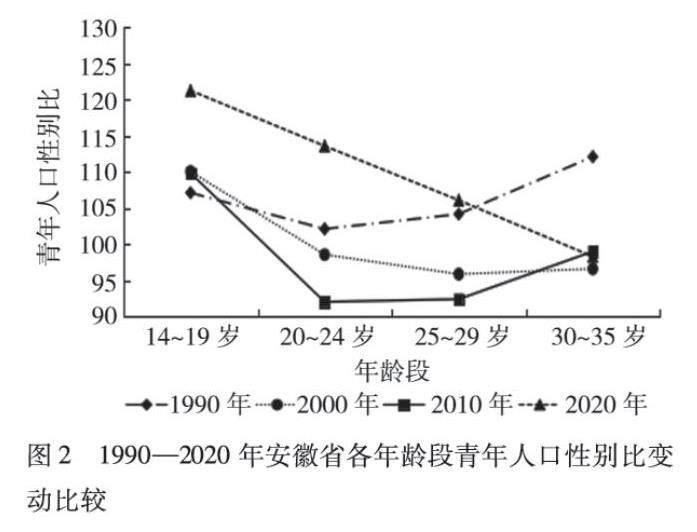

从全年龄段性别比(女=100)变动来看,除2010年外,其余3个普查年份的性别比基本处于正常分布范围(103~107)。1990年、2000年、2010年、2020年青年人口性别比分别为105.66、 102.57、98.82、108.08。不难看到,2010—2020年间性别比波动幅度非常大,2010年青年人口性别比跌破100后,在2020年又迅速反弹,10年间上升了9.23,达到了四次普查的峰值。2010—2020年,青年人口性别比波动较大的原因主要有两个方面:一方面,2010年前后安徽往上海、江苏、浙江等临近地区流入的劳动力数量较大,加之受到人口流动性别选择的影响,女性外流数量明显小于男性,致使人口普查时形成女多男少的态势;另一方面,自1990年“四普”至2000年“五普”,安徽出生人口性别比从110.68上升至129.43,男婴出生数量明显多于女婴,当这部分人成长为青年时,就会直接导致2020年性别比高于正常分布范围。

从不同普查年份分年龄段性别比(女=100)比较来看,1990年“四普”中14~19岁、20~24岁、 25~29岁3个年龄段的青年人口性别比基本落在正常范围之内,但30~35岁年龄段的青年人口性别比突然提升,达到112.09,高于正常值上限5.09,如图2所示。其中一个重要的原因是,在20世纪五六十年代,安徽省人口增长与农业发展呈现出非同步性,由此造成巨大的人口压力,在重男轻女封建思想束缚和驱使下,相当一部分家庭偏重男婴的养育,导致男婴的存活率高于女婴。随着年龄的推移,当这部分人到30~35歲时就会出现“男多女少”的现象。另外,2000年“五普”与2010年“六普”数据表明,20~24岁、25~29岁、30~35岁3个年龄段的青年人口性别比整体处于历史低位。根据有关学者的研究,1995—2000年安徽省际迁出人口数量达289.30万人,2004年全省超过三分之二的劳动力流向外省[13]3,同时在全省农村劳动力的转移队伍中男性占比高达65%以上,20岁之后的青壮年更是近8成选择外出务工[14]。这种现象一直持续至2010年,2005—2010年安徽省迁出人口数量增长到552.56万人,10年间增加了263.26万人。就迁移去向来看,东部地区的迁入率最高,其中向长三角地区迁移的人口数量达到了流动人口的65%以上[13]4,表明此阶段长三角都市圈成为省际人口迁入的主要地区。而长时间、大规模的人口迁移和流动,会对性别比失衡产生持续且广泛的影响[15]。这也是2000—2010年20岁之后青年人口性别比呈现出“低位徘徊”现象的主要因素。到了2020年,青年人口性别比从低年龄段到高年龄段呈陡降趋势,其中低年龄段青年人口性别比达到历史峰值121.23。这在一定程度上说明“婴儿性别偏好”并没有随着时间推移而完全消除,也有可能是由于统计精度的提升,错报、漏报、瞒报等现象减少,性别比统计更加准确。

二、青年人口未来发展趋势预测

通过对1990—2020年4次人口普查数据的分析,发现安徽省青年人口面临总量不断减少、低年龄段青年人口萎缩和性别结构失衡等突出问题。那么,未来青年人口发展将呈现何种趋势?生育率对青年人口发展将产生何种影响?本研究对2021—2055年安徽省青年人口发展趋势进行预测,围绕青年人口的数量、年龄、性别等关键要素,进一步探究青年人口的变动规律。

(一)参数设置与模型构建

基于“七普”中分年龄性别人口、育龄妇女总和生育率、分年龄性别死亡率等基础数据,构建多要素人口预测模型。通过对2021—2055年安徽省生育率、性别比、死亡率、人口净迁移等参数的科学设定,设计低中高3种青年人口发展方案。

1.生育参数设置。我国总和生育率连续6年下滑,2022年仅为1.07,成为世界上生育率最低的国家之一。2020年安徽省育龄妇女总和生育率为1.30,16个地市育龄妇女的生育率也基本处于1.20~1.40之间,略高于全国平均水平。当然,对于未来安徽省生育率参数设置,需要综合考虑“全面三孩”政策实施后产生的作用效果和安徽省特定的人群特征与生育观念等方面情况。

低方案参考北京(0.87)、天津(0.92)、上海(0.74)等经济发达且人口流入地区,以及吉林(0.88)、辽宁(0.92)等人口流失地区2020年的人口生育水平,假定总和生育率匀速下降,在2055年逐步降至0.80。中方案假定生育水平和生育模式与2020年安徽省人口普查一致,保持1.30的生育水平不变。高方案假定“全面三孩”政策在一定程度上促进生育水平提升,在2055年逐步增至2.10,基本恢复到人口更替水平。最后,依据育龄妇女的生育率推算2021—2055年安徽省每年的出生人数。模型为:

B(t)=∑49x=15Wx(t)×fx(1)

其中,Wx(t)为t年x岁育龄妇女人数;fx为x岁妇女生育率。

2.性别比设置。安徽省2000年、2010年、2020年出生人口的性别比分为129.43、128.65、113.06,对标联合国标准103~107的合理范围相对偏高。考虑到“全面三孩”政策的放开、社会经济的发展以及人们生育观念的转变,假定未来的男孩偏好将持续弱化,出生性别比逐渐下降。一般情形下,出生人口性别比变化幅度较小,所以3种方案均假设出生性别比匀速下降,并且在2055年降至104的合理水平。

3.预期寿命及死亡率设置。根据安徽省1990—2020年平均预期寿命的增长速度和两性年龄差,假定到2055年增速保持不变,即死亡水平变迁模式固定,设定全省分性别预期寿命,从而得到预测区间内分性别的生存概率。根据中方案的计算结果,预计到2030年全省平均预期寿命为79.60岁,2055年平均预期寿命为86.83岁,男女年龄差则由2020年的5.20岁扩大至2055年的7.20岁。

4.人口预测模型构建。根据设定的参数,求得各年份分性别青年人口数量,模型为:

Px(t+1)=(1-qx-1)×Px-1(t)+Vx(t+1)(2)

其中,Px(t+1)为t+1年x岁的人口数量;Px-1(t)为t年x-1岁的人口数量;qx-1为x-1岁的人口死亡率;Vx(t+1)为t+1年x岁净迁移人数。x为确切的年龄。

需要说明的是,对于一个封闭的人口空间,人口增减只受到出生与死亡的影响。但实际上除了自然变动还有一个重要因素,即人口净迁移,特别是对省级、市域甚至更小范围内的人口预测,很难忽略人口迁移的影响。因此,在考虑封闭人口基础上,本研究将各年龄段的净迁移人口数纳入预测模型。

(二)预测结果

从青年人口规模变化来看,高中低方案均显示未来安徽省青年人口数量还将持续下降,且下降速度会逐步加快(见图3)。2021—2030年,青年人口下降速度较为平缓,高中低方案差异并不显著,预计2030年青年人口规模在1 586.52万人左右,较2021年减少约88.01万人;2031—2038年,青年人口略微回升且变化非常平缓,基本维持在1 600万人左右;2038年之后,受到年龄推移的影响,从0岁开始预测的人口逐步进入到青年人口的年龄范围,高中低方案显示出较为明显的差异。到2055年,中方案显示青年人口规模将下降到1 048.49万人,与2021年相比减少626.04万人,与2030年相比减少538.03万人。即便是高方案,2055年青年人口也仅剩1 223.10万人,较2021年也减少了26.96%。低方案青年人口数量更是减少到1 000万以下。

从青年人口年龄结構来看,2021—2055年安徽省各年龄段青年人口发展趋势并不乐观。中方案显示,20~24岁、25~29岁这两个年龄段的青年人口数量整体呈现先升后降的发展趋势,30~35岁年龄段的青年人口数量整体呈现先升后降,再升再降的发展趋势。就20~24岁年龄段青年人口来看,2021—2036年规模上升速度较快,2036年达到最高值414.35万人,之后数量持续下降。2055年降至227.04万人,与2021年相比减少60.40万人,与2036年相比减少187.31万人。就25~29岁年龄段青年人口来看,2021—2041年规模上升速度较为平缓,并在2041年达到峰值413.57万人后迅速下降。预计到2055年降至224.66万人,与2021年相比减少约157.19万人,与2041年相比减少188.91万人。就30~35岁年龄段青年人口来看,2021—2033年规模呈现先升后降的发展趋势,从2021年580.75万人升至2022年586.27万人后急速下降,2033年降至346.93万人;2033年后数量回升,2047年升至496.45万人后再次呈现急速下降趋势。2055年降至307.14万人,较2021年减少273.61万人,较2022年减少279.13万人。

与上述3个年龄段变化趋势有明显区别的是14~19岁这一年龄段。2021—2055年,14~19岁低年龄段青年人口数量整体呈现先缓慢上升,而后急速下降,最后再平缓增长的发展趋势(见图4)。从中方案来看,2021—2031年14~19岁年龄段的青年人口数量从424.49万人增加到499.44万人且达到峰值,2032年开始呈现下降趋势,到2046年下降至268.32万人,此后便呈现出平稳增长的发展趋势。到2055年,低龄段青年人口数量仅维持在290万人左右,较2021年减少约134.49万人。即便是高方案,预计到2055年将降至373.70万人,与2021年相比减少约50.79万人。低方案更是减少到260万人以下。这对未来劳动力供给、生育率提升、出生人口规模等都将产生一系列的深远影响。

从性别结构来看,未来安徽省青年人口性别比(女=100)依然处于失衡状态。中方案显示,2021—2031年,青年人口性别比持续上升,峰值达到117.46,此后开始持续下降。到2055年,青年人口性别比逐步下降到110左右,但仍偏离正常分布范围。高方案显示2055年青年人口性别比为112.31,低方案为112.19,高低中三方案基本持平,但仍然偏离正常分布范围的上限107。

三、青年人口发展面临的突出问题

人口与经济、社会、文化、生态紧密相连,是经济社会发展最重要、最基础的要素。青年人口作为全国总人口中最具活力的部分,其结构变动与发展趋势对经济社会发展的影响更为深远。目前,婚育焦虑内化、婚姻市场化致使青年人口结婚意愿低下,生育成本上升、生育政策刺激不足、子代养老观念弱化导致青年人口生育意愿下降,青年人口择业观改变和产业结构基础薄弱造成青年人口大规模流失以及青年人口城乡分布失衡加剧,都已成为安徽省青年人口均衡健康发展的掣肘因素。

(一)青年人口结婚意愿普遍偏低

当代青年婚姻遇“冷”,单身意愿越来越强。根据安徽省人口普查数据,2020年未婚青年数量比2010年增加8.91万人,其中男性增加7.59万人,女性增加1.32万人。25~29岁作为结婚登记的高峰段,2020年该年龄段未婚数量高达13.38万人,较2010年增长7.56万人。青年人口结婚意愿降低,主要受到三个方面的影响:一是婚姻市场化。由于适婚男女数量分配不均,当男性青年到适婚年龄时,会被迫卷入婚姻市场的激烈竞争当中,“彩礼”“婚车”“婚房”使青年男性自身背负过大的经济压力从而对婚姻望而却步。特别是农村地区的青年男性,往往处于婚恋市场的弱势,受婚姻挤压更为严重。二是受教育年限的增加无形之中提升了女性的初婚年龄。有研究显示,受教育程度每增加一年,就会使女性初婚年龄上升0.11岁[16]。在高学历人群中,女性数量普遍大于男性,加之就业市场男性偏好的存在,使得高学历女性在学业压力、就业压力和婚恋压力三者的共同作用下产生焦虑情绪,淡化了对组建家庭的美好期待。三是网络媒体对婚姻的负面传播。一些社交媒体为博得大众的关注,过分传播女性独立、摆脱婚姻的言论,为吸引流量甚至以“短视频”的情景演绎呈现婚姻、家庭矛盾等过于片面化的内容,不断贩卖婚姻焦虑,在潜移默化中影响现代年轻人的婚恋观。

(二)青年人口家庭生育观念弱化

结婚意愿低下直接影响了家庭生育观念,中国传统“多子多福”的思想在当代青年家庭生育观中几乎不复存在,青年“不想生孩子”已是常态。2021年,安徽省共青团委员会开展的安徽省青年生育调研数据显示,有51.10%的青年只打算生育一个子女,打算生育两个子女的青年占44.30%,仅3.40%的青年愿意生育三个孩子,还有1.20%的青年认为“丁克”是理想家庭。青年人口生育意愿下降主要受到三个方面的影响:一是生育成本上升。现代青年父母更加注重孩子综合素质的培养,带娃方式也由“粗”转“精”,伴随而来的是高额的抚养花费和长时间的精力投入。除此之外,青年创业者、社会残障青年、社会闲散青年等特殊青年群体没有稳定的经济收入来源,生育意愿更为薄弱。二是“靠儿育老”的传统子代保障功能弱化。由于婚配、就业所导致的代际地域分离,以及“少子化,老龄化”的社会发展趋势[17],“靠儿育老”的传统养老方式会逐渐退出历史舞台,同时现代化养老保障体系日益健全对养儿防老也起到了明显的替代作用[18]。养老方式逐渐多样化,候鸟式养老、结伴养老、组团养老等新型养老方式涌现,而养老方式的改变也进一步削弱了青年群体的生育意愿。三是家庭繁衍功能衰退。青年女性所扮演的角色更加多样化,已不再将自身价值完全附着在“母亲”这一角色上,加之现代社会婚育压力和职场“内卷”现象突出,当代年轻人在面临“先成家还是先立业”的选择上会更加倾向于后者,进而导致现代生育观念从“家本位”向“人本位”转变,削弱了“家庭的繁衍责任”。

(三)青年人口大规模外流

第七次人口普查期间,有479.40万青年人口户籍在安徽,但居住登记地不在安徽。从流动成因上看,青年人口流动原因位居前三位的是工作就业、学习培训、拆迁搬家。其中,因工作就业流动的占41.95%,较五普提高27.42个百分点,较“六普”提高36.85个百分点;因学习培训流动的占23.92%,较“五普”降低2.36个百分点,较“六普”降低5.24个百分点;因拆迁搬家流动的占13.72%,较“五普”提高5.75个百分点,较“六普”提高7.27个百分点。从就业分布来看,安徽省从事农林牧副渔业的青年人口骤减,而从事社会生产和生活服务类别的青年人员占比大幅度提升。2020年,接近41.10%的青年人口从事社会生产和生活服务行业,与2010年相比提升超2成,与1990相比提升超10成;而从事农林牧副渔业的青年人口占比持续下降,从1990年的78.45%下降到2020年的6.35%。不难发现,越来越多的青年人逃离第一产业进入第三产业。从流动去向来看,安徽人口外流规模持续扩大,在流动人口中超7成流向江浙沪地区,外流人群的峰值年龄更是从24岁增加到29岁,这意味着大龄青年流出数量在逐步增加。

(四)青年人口城乡分布不均衡加剧

2010—2020年,安徽省青年人口城乡分布差距不断拉大,城镇青年人口数量大幅领先于农村。图5显示,2020年城镇青年人口数量比2010年增加186.80万人,而农村地区则较2010年减少了415.30万人。从青年人口城镇化率看,2020年青年人口的城镇化率为64.14%,较2010年上升了15.90个百分点,无论是城镇化率还是增长幅度均超过了全省常住人口。再从青年人口城市化率看,2020年青年人口城市化率由24.27%增加到29.62%,上升了5.35个百分点,也明显快于全省常住人口。可以看到,青年人口正在向城市流动集聚。这对于城乡发展而言既是机遇也是挑战。一方面,青年人口进入城市之后的生活和工作为城市创造了更多的消费,给城市经济发展注入更多活力。另一方面,青年人口的流动基本上属于不可逆流动,返乡的可能性很低,这使得城乡发展差距进一步拉大,加剧了农村空心化、老龄化等人口結构问题。

四、结论与建议

当前安徽省青年人口的结构变化,决定着未来全省成年人口和老年人口的结构变化。而人口结构一经形成,就成为结构化力量,很难在短时间发生改变,所以青年人口对未来社会的发展形成重要影响 [19]。1990—2020年4次人口普查清晰地展现了安徽省青年人口结构变动特征。一是青年人口的规模和占比出现“双降”,2020年较1990年减少超600万人,受到出生人口数量递减的影响,低年龄段青年人口萎缩更加严重;二是青年人口性别比波动较大,14~19周岁低年龄段青年人口性别比偏高尤为明显。同时,结合人口预测结果可以看到,未来青年人口仍将进一步下降,且下降速度呈现加快趋势;2055年全省青年人口将降至不足1 300万。伴随青年人口结构变迁,安徽省青年人口发展还面临婚恋意愿下降、家庭生育观念弱化、外流规模不断扩大、城乡分布失衡等突出问题,这些问题如果没有解决好,不仅影响青年人口的均衡发展,经济社会整体发展质量也会因此受阻。

(一)倡导新型婚育文化,营造轻松的婚恋环境

青年人口的婚恋行为影响着中国社会家庭的发展。婚俗陋习的束缚、经济成本上升、社交空间狭小等问题对青年群体的婚育行为产生了重要影响。可从以下几个方面入手:一是树立婚俗新风尚。对婚嫁陋习、低俗婚闹、高价彩礼等不良的社会风气进行整治[20],严厉打击婚托、婚骗等违法犯罪行为。二是向首次购房者提供一定的财政补贴,给予低利息贷款和财政帮扶,减轻青年组建家庭的负担,同时消除教育、就业等领域减损婚恋自主权的体制机制障碍[21],营造轻松愉悦的婚恋氛围。三是加强舆论引导,宣传健康的婚育和家庭观念,形成正向的社会舆论环境。四是拓宽青年人口的婚恋交友渠道,对有意愿结婚的青年提供社会支持。除此之外,相关部门应加强对社交软件规范和监管,实行实名制注册和人脸识别系统,对婚介机构黑名单和异常经营名单公开化,并要求婚介机构在婚恋网站上公开投诉渠道。对于投诉的共性问题,有关部门在通过暗访调查取证后,要及时对相关平台采取整改措施。

(二)优化生育政策配套体系,提振青年家庭生育意愿

生育率不断走低,出生人口大幅减少是青年人口减少的直接原因。从长远来看,优化青年人口结构,提振青年生育意愿势在必行:一是推出生育消费信贷。根据家庭生育孩次,采取递进式的降息优惠,减轻家庭生育负担[22]。对于积极响应国家号召的家庭,定期发放一定金额的育儿补贴;对于生育二孩、三孩的中高收入家庭,降低个人所得税。二是发展青年社会保障工程。不同群体类别的社会保险参与程度具有较大差别,尤其是无法参与到社会保险中的特殊青年群体(如残疾青年、社会闲散青年、青年创业者等),应实行定制化的社会补贴和救助,帮助其解决困难。三是积极发展惠普托育服务。我国的托育服务体系建设处于起步期,当前托育服务供给总量不足,应“盘活存量”,对于有余力的托育机构应延长幼儿托育年龄,同时“扩大增量”,鼓励企业融入,增加员工福利性托育。

(三)打造开放的就业体系,持续优化就业创业环境

就业是最大的民生,青年就业直接关乎社会稳定。目前来看,受到经济下行影响,青年整体就业形势不容乐观,低龄、低学历、低健康水平青年失业问题突出[5]46-47。若要解决青年就业问题可以从以下三个方面入手:一是建立更加开放的市场经济,打破制度壁垒,畅通人才流动渠道,让各类人才都有施展才华的广阔天地。为建立市场化导向的人才流动机制,政府虽然相继出台了一系列政策,但政策的有效实施还需要一定的时间。二是缩小体制内外就业保障和福利待遇差距,对接纳应届毕业生的企业给予一定的经济补助和政策扶持,形成企业吸纳人才、人才发展企业的良性循环,以此缓解青年群体的就业焦虑。三是加大就业困难群体支持力度,特别关注农村失业青年再就业问题。对于未就业但是想就业的毕业生,特别是农村籍毕业生,采取更加精准的政策帮扶,优先推荐岗位信息;对于一些长期失业且有就业意愿的青年群体,提供更加通畅的渠道和更加丰富的劳动力市场信息,加强实践指引和分类指导。

(四)打造青年发展型城市,释放城镇和乡村人口流动潜能

青年人口的向外流动和城乡流动主要受到经济因素的影响。要为青年人口流动创造更多机会、畅通更多渠道、提供更多岗位,促进青年乡村和城镇的双向奔赴。可以从以下四个方面展开应对:一是提供专项就业岗位。还可以给予进城务工的青年劳动者,特别是来自贫困村的青年劳动者岗位扶持和爱心关怀,以缓解应聘竞争、寄居城市的压力。二是完善住房保障体系。政府应加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的社会保障体系,加大保障性住房的供给力度,做好公租房保障,让青年群体有更经济实惠的安身之所。三是挖掘农村发展潜力。可以利用第一产业的基础性优势和农村绿色宜居的生态环境,打造具有特色的乡村旅游与养老服务相融合的产业模式和休闲农业项目,为返乡青年创业创造良好的条件。四是加强新型农村干部群体建设,鼓励年轻干部队伍群体扎根基层。对于在偏远、特困地区的基层工作人员,可以在薪酬津贴、职业发展、教育医疗等方面享受优先、优质的保障服务。

参考文献:

[1]翟振武,金光照.中国人口负增长:特征、挑战与应对[J].人口研究,2023,47(2):11-20.

[2]沈杰.中国改革开放以来青年发展状况研究[M].北京:人民出版社,2015:219-235.

[3]黄建华.移动社交媒体时代大学生性教育的困境与重塑[J].南京社会科学,2019(3):149-156.

[4]人民论坛“特别策划”组.当代青年人的所思所想[J].人民论坛,2021(10):10-11.

[5]王卓,苏贝贝.中国青年就业状况及其影响因素研究:基于CGSS2017数据的实证分析[J].西北人口,2022,43(4):42-53.

[6]何海清,张广利.青年考编现象中的职业想象与内卷实践研究[J].中国青年研究,2022(12):84-91.

[7]杨胜慧.社会流动政策与青年发展[J].中国青年研究,2015(2):25-29.

[8]王晓毅,阿妮尔.全球视野下的中国特色乡村振兴:制度优势与行动路径[J].社会学研究,2022,37(5):1-18.

[9]陈亚军.新型城镇化建设进展和政策举措[J].宏观经济管理,2020(9):4-7.

[10]秦朝森,梁淑莹.多棱角的可见:城市青年流动群体的短视频生产影响研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2021,43(5):85-90.

[11]张芯悦.不同等级城市下流动人口社会认同感、生活差异与居留意愿:基于2017年中国卫计委流动人口监测数据的研究[J].兰州学刊,2022(1):87-99.

[12]李林辉.乡村的空心化治理研究综述[J].甘肃农业,2022(12):86-91.

[13]王桂新,潘泽瀚,陆燕秋.中国省际人口迁移区域模式变化及其影响因素:基于2000和2010年人口普查资料的分析[J].中国人口科学,2012(5):2-13.

[14]刘庆宝.安徽农村人力资本流动的新思考[J].理论建设,2006(3):37-39.

[15]贾志科,李树斌,周鹏飞.我国性别失衡后果及治理研究回顾与展望[J].西北人口,2020,41(2):102-113.

[16]杨克文,李光勤.教育获得对初婚年龄的影响研究[J].人口学刊,2018(6):5-19.

[17]陈晓晓.人口老龄化与少子化的影响及应对策略[J].经济研究导刊,2022 (21):45-47.

[18]高鹃.当代青年女性低生育意愿的影响因素及破解路径分析:基于身份隐匿视角下的网络舆情反馈[J].中共乐山市委党校学报,2023,25(2):92-99.

[19]张翼.中国青年人口的新特征:基于“第七次全国人口普查数据”的分析[J].青年探索,2022(5):5-16.

[20]周宇香.中国青年人口规模与结构变化:基于历次人口普查数据的分析[J].中国青年研究,2022(7):40-47.

[21]阎志强.广州青年人口婚姻与生育状况的变化特点:基于2015年1%人口抽样调查数据的分析[J].西北人口,2018,39(4):89-98.

[22]张敏锋,吴俊瑶.二孩生育对家庭杠杆率的影响及其机制研究[J].西北人口,2023,44(2):67-80.

[编辑:洪夢绮]