杜甫的“百年”与“苦恨”

[摘要]统编版高中语文教材对杜甫《登高》一诗中“百年”与“苦恨”两词给出的课下注释有疑义。经检索同时期诗歌用例,并以文本分析与结构主义语法为切入点,可证得“百年”并非“晚年”义,当作“一生”解,“苦”也不可解作时间频率副词“常常”,应释作程度副词“甚、很、极”。

[关键词]杜甫;《登高》;注释;语法;文本分析

[基金项目]教育部教学类教指委中文专委会2024年度教育教学改革一般课题“高中多版语言文字类选修教材的编写与评价研究”(编号:JGYB055);深圳市光明区教育科学规划2023年度课题“基于新课标《识字、写字教学基本字表》的小学汉字教学方案设计与研究”(编号:GMYB202359);广东省语言文字工作协会阅读专业委员会阅读教学2023科创专项课题(编号:Y2023-02)。

[作者简介]童程(1998),男,中山大学深圳附属学校,一级教师,从事中学语文教学研究。

[中图分类号]G634[文献标志码]:A

统编版高中语文必修上册第三单元第八课杜甫的《登高》有两处注释尚值得商榷,分别是“百年”与“苦恨”。我们不揣浅陋,以文本分析与结构主义语法为抓手,寻求新解与修正,以求正于方家。

一、百年:“暮齿”还是“一生”

“万里悲秋常作客,百年多病独登台。”教材中将“百年”注为“这里借指晚年”。一般而言,某物的甲意借指乙意,是否应该先指明该物的甲意为何意呢?否则从何论起呢?即“百年”的本意为何,这是其一;其二,这里真的借指“晚年”吗?

(一)“百年”之本意

在《汉语大词典》中,“百年”一条有如下几个义项:①指人寿百岁;②指器物寿命长;③指百岁的人;④谓时间长久;⑤一生、终身;⑥死的婉词;⑦指世代。更清楚的是,《汉语大词典》明确将“万里悲秋常作客,百年多病独登台”作为义项⑤“一生、终身”的用例。

在《现代汉语词典》(第七版)中“百年”有两个义项,分别为“指很多年或很长时间”和“人的一生;终身”,现代汉语里“百年”的用法和含义继承自古代汉语,但无论古代还是现代,“百年”都无可借指“晚年”的意义出现。

首先,试看杜甫自己的其他作品中,也常有“百年”出现:

①竟日淹留佳客坐,百年粗粝腐儒餐。(《宾至》)

②百年浑得醉,一月不梳头。(《屏迹三首·之二》)

③百年地僻柴门迥,五月江深草阁寒。(《阎公仲夏枉驾草堂》

④百年已过半,秋至转饥寒。 (《因崔五侍御寄高彭州》)

⑤乾坤万里眼,时序百年心。(《春日江村五首》)

⑥百年同弃物,万国尽穷途(《舟[ 一本有“中”字。]出江陵南浦奉寄郑少尹》)

⑦百年歌自苦,未见有知音。 (《南征》)

⑧九载一相逢,百年能几何!(《别唐十五诫因寄礼部贾侍郎》)

⑨百年不敢料,一坠那得取!(《龙门阁》)

清人仇兆鳌在《杜诗详注》中分析例①时便指出“百年,犹言终身”。例②则说的是“终身尝得醉”。例③意即“终身地僻柴门迥”。例④说的是人生已经过半。

例①②⑤⑥的“竟日”“一月”“万里”“万国”在句中可分别对应“百年”,都是指一个大的时间或空间范围。例⑦⑧⑨上下句句意连贯,“百年”作“一生”解句意浑圆,当无疑义。

一言以蔽之,以上的“百年”都不能解释为“晚年”,现在可将“百年”解释为“一生”[1],“一生”即“终身”,即一辈子,极言时间之久。

另外,我们经过检索发现《全唐诗》中还有其他诗人的作品中“百年”可作“终身”“一生”解的用例,如:

⑩百年慵里过,万事醉中休。(白居易《闲坐》)

{11}百年能几日,忍不惜光阴!(杜荀鹤《赠李蒙叟》)

{12}百年齐旦暮,前事尽虚盈。(李冶《道意寄崔侍郎》)

{13}凄凉百年事,应与一年同。(元稹《岁日》)

{14}白日何短短,百年苦易满。(李白《短歌行》)

例⑩至例{14}只是搜检到的一小部分语料,类似的诗句俯仰即是。值得注意的是以下三句:

{15}百年三万六千日, 一日须倾三百杯。 (李白《襄阳歌》)

{16}百年三万日,一别几千秋。 (骆宾王《乐大夫挽词五首》)

{17}歡娱百年促,羁病一生侵。(骆宾王《夏日夜忆张二》)

例{15}{16}皆为流水句,即一联之内上下句并非对句对举,而是语义连贯如流水。“百年三万六千日”“百年三万日”都是含义显赫的判断小句,作者挑明直言,“百年”就是“一生”,因为人的一生差不多就是三万余日。例{17}中的“百年”甚至直接和“一生”互文,含义更是晓畅豁达。

从数量上看,类似的用例数量是唐诗中“百年”语料的绝大多数,或者应该说“百年”作“终身”“一生”解,当是唐诗里的主要用法。那么,部编高中教材在处理这处注释时至少应该说明,“百年”意为“终身”或“一生”“终生”“一辈子”等,不可“不言自明”,更不可含糊躲避。

以上是其一,讨论“百年”之本意,以及在诗歌中出现的情况。

(二)“百年”借指“晚年”吗?

“百年”被理解为“晚年”,恐怕与罗大经脱不开关系。宋代学者罗大经在《鹤林玉露》中分析此联时举出了八条悲伤之由:万里,地之远也;悲秋,时之惨凄也;作客,羁旅也;常作客,久旅也;百年,暮齿也;多病,衰疾也;台,高迥处也;独登台,无亲朋也;十四字之间含有八意,而对偶又极精确。

清人仇兆鳌在《杜诗详注》中转引之,可见亦认同此说。但自罗大经把“百年”解释为“暮齿”之后,加之仇注的影响,甚至包括教材编者“借指晚年”的“推波助澜”,当今许多语文教师在教学备课过程中便纷纷将其视为圭臬,在引导学生解释、体悟、欣赏这首律诗名篇时,“百年多病”自然就成了“晚年多病”,“八悲”一出,也就显得有理有据,分析丝丝入扣。

至于是否有在“百年多病独登台”这句里借做“晚年”解,可能要一分为二的分析。

首先从句法上,这句是典型的连谓句式,即“百年多病”与“独登台”这两个各自独立、含义明确的谓语部分,其主语一般而言是要求在承前省略的时候保持一致的。那“独登台”的杜甫时值暮年,合理的推算其前一个谓语部分“百年多病”的主语也是晚年的杜甫,在句法上是说得通的。而且我相信大多数具有天然朴素语感的读者和解诗家也都会顺其自然地这样处理。

但是,所谓“例不十,法不立”,如果一个字词的某一项用法在同时期的断代作品中,甚至跨时代的作品中没办法找出足够数量的例证,恐怕无法取信于人。可惜的是,笔者在所搜集到的281首唐诗例证中还未搜寻到可以同杜甫这句一样特别借作“晚年”解的用例,期待后来者指正。

综上所述,注释中说“百年:这里借指晚年”可能还值得商榷,继而需要加以修正。

二、苦恨:“极恨”与“久恨”

“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。”部编高中语文必修上册对这句作注:“艰难苦恨繁霜鬓,意思是,一生艰难,常常抱恨于志业无成而身已衰老。”另特别指明“苦恨”即“极恨”。

缘何单独的“苦恨”释为“极恨”,而在语境中“苦恨”就成了“常常抱恨”?前者为强调程度,是纵向的加深;后者为强调频次、时间,是横向的密集。两者不可模糊界限,需要加以辨明。

《汉语大字典》释“苦”副词用法有二:一作“表示程度,相当于‘甚‘很”,一作“表示与实际情况相反,相当于‘偏偏”。《王力古汉语字典》释“苦”有“竭,极力”义,又引申出副词“甚、很”的用法。搜检众多当今常见辞书,至多可见到副词“甚,很”义项,仅就笔者手边材料,未尝见“苦”表时间、频次上的“常常”义项。

张相在《诗词曲语辞汇释》中说:“苦,甚辞,又犹偏也;极也;多或久也。”[2]并分别就“甚”“偏”“极”“多或久”各义给出了不少例证,且算是较早明白地表示“苦”有表时间“久”义的方家。

{18}苦忆荆州醉司马,谪官樽俎定常开。 (杜甫《所思》)

{19}崔侯文章苦捷敏,高浪驾天输不尽。(韩愈《赠崔立之评事》)

{20}那将最剧郡,付与苦慵人。(白居易《罢杭州兼寄三相公》)

例{18}开篇“苦忆”统领以下后文三句,“苦”即是“甚忆”。例{19}的“苦敏捷”即“甚敏捷”。例{20}中“苦”与“最”互文,都是表达程度含义的词语。

唐诗中“苦”字作“甚”义,表程度解释,是较为常见的。至于后世宋词与元曲中也可见到相关用法,如:

{21}农事初兴未苦忙,且支漏屋补颓墙。(陆游《农桑》)

{22}不苦诈打扮,不甚艳梳掠。(董解元《西厢记诸宫调》(卷一))

例{21}“未苦忙”意思是“无甚忙”。例{22}中“苦”又与“甚”互文,含义显豁。

至于张相所说的“极”义,如:

{23}蛮夷长老怨苦寒,昆仑天关冻应折。(杜甫 《后苦寒行二首》)

{24}便思绝粒真无策,苦说归田似不情。(苏轼《侄安节远来夜坐三首》)

{25}苦留连。凤衾鸳枕,忍负良天。(柳永《玉蝴蝶》(五之四·仙吕调))

例{23}“苦寒”即“极寒”,例{24}“苦说”即“极言或偏言”,例{25}“苦留连”犹“极留连”。

统编版高中语文教材将“艰难苦恨繁霜鬓”中“苦恨”注为“极恨”;苏教版高中语文必修四注为“极恨,非常悔恨”;王力版《古代汉语》注为“非常恨”;郭锡良版《古代汉语》注为“甚恨”。可以说虽然张相区分了“苦”字在诗词曲中的“甚”与“极”义,但在实际诗文中,我们往往难以断定其程度之高低,这也是为什么《登高》的“苦恨”在不同的选本、教材中出现“甚恨”“非常恨”“极恨”的原因。但总的来说,这些都仍在表示程度的范围内。

那么是否却有表时间范围内“久”义的“苦”存在呢,试看以下张相所举诸例:

{26}每被老元偷格律,苦教短李伏歌行。(白居易《戏赠元九李二十》)

{27}杨柳东风树,青青夹御河。近来攀折苦,应为别离多。(王之涣《送别》)

{28}鹤鸣山苦雨,鱼跃水多风。(杜牧《吳宫词二首》)

{29}双屐著频看齿折,败裘披苦见毛稀。(陆龟蒙《春雨即事寄袭美》)

其例{26}中“苦教”即“多教”。例{27}中因为离别多,所以攀折杨柳多,“苦”即“多”义。这是含义落在数量、频率范围内的例子。

处在“多”义与“久”义两解之间的是例{28}{29}。例{28}认为“苦”与“多”上下互文,则“苦雨”表“多雨”或“久雨”皆通。例{29}中“苦”与“频”相对,则“披苦”指“披得次数多”或者“披得时间久”。这两例是“苦”字含义在数量范围和时间范围内摇摆,或者说过渡。

徐仁甫赞同“苦”有“久”义,并且又给出了两例,如:

{30}苦摇求食尾,常暴报恩腮。(杜甫《秋日荆南述怀三十韵》)

{31}瓜时仍旅寓,萍泛苦夤缘。(杜甫《秋日夔府咏怀》)

“苦”在例{30}中与“常”互文,在例{31}中与“仍”互文。徐仁甫继而认为:“仍”意与“久”义近,可以证明“苦”即“久”义,即“常”义;由此及彼,到了杜甫《登高》中,便认为“久”有常义,与“新”相对,即“艰难常恨繁霜鬓”。清人仇兆鳌在《杜诗详注》中引唐解云:“久客则艰苦备尝,病多则潦倒日甚,是以白发弥添,酒杯难举。”因为“久客艰苦备尝”,所以徐仁甫引为论据,更坚信“苦恨”为“常恨”。不得不说,以上论说从互文角度入手,虽有一定训诂学的依据,但互文的注法本身就存在一定的偶然性与主观性,且徐说不免失之偏颇,甚有牵强嫌疑。

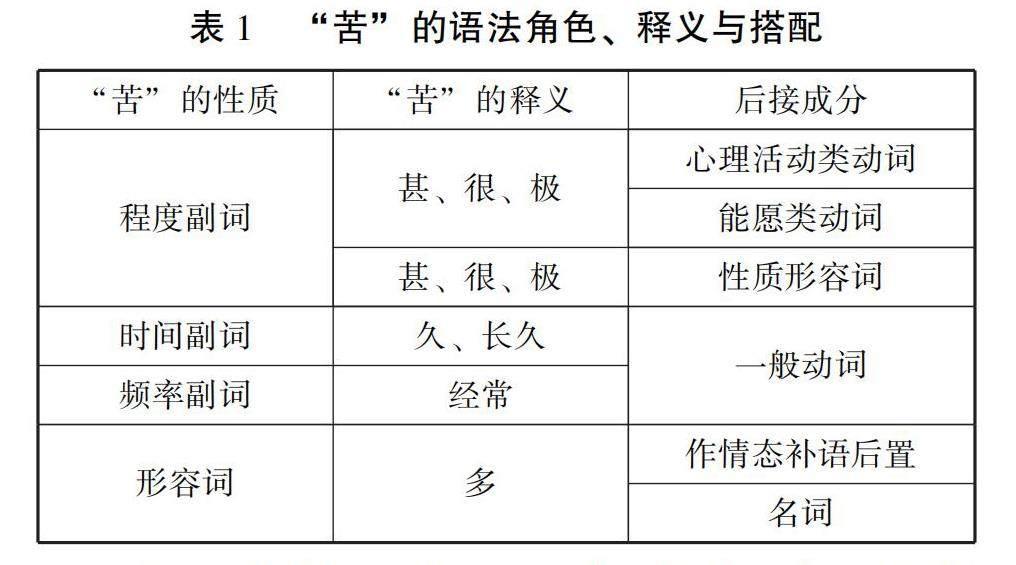

从量化范畴的视角来看,修饰数量多与修饰程度高,二者存在一定的相通性。而从语法上,我们通过分析“苦”字的后接成分词性,也可以发现其中关窍。

囿于汉语句序的天然要求,状语一般多出现在动词前,当“苦”字的后接成分为动词时,“苦”字便居于狀位,词性由形容词向副词转变,开始修饰动词。

如果动词是心理活动类、能愿类等可以被程度副词修饰的动词小类,则此时可以作程度副词“甚、非常、极”理解。如例{18}{25}的“苦忆”“苦留连”都是后接心理活动类动词。这一特点与现代汉语是一致的。

当“苦”字后接成分为性质形容词时,其受程度副词修饰是应有之义,如例{18}{20}{21}{23}的“苦慵”“苦捷敏”“未苦忙”“苦寒”等,这时“苦”作“甚、非常、极”理解毫无阻碍。

只有当“苦”的后接成分为一般动词时,“苦”便不可被理解为程度副词,因为程度副词不可以修饰一般动词。那仍然居于状位的“苦”便只能充当一般动词前常见的两个副词小类,即时间副词与频率副词。如{30}的“摇”,意为“摇摆”,例{31}的“夤缘”,意为“攀援、攀附”,二者都是一般动词,此时的“苦”便趋向于作时间副词“久”解释。

而例{26}{27}{28}则稍显不同,{26}“苦教”是指“经常使得”,“苦”为频率副词,{27}{29}则是“苦”表“多”义形容词,作情态补语。这也完全合乎结构主义语法的要求

当“苦”的后接成分为名词时,“苦”就从修饰程度的副词变为修饰数量的形容词,这时理解为“多”也是顺理成章的,例{28},“苦雨”就是“很多雨”,如果“雨”字活用作动词“下雨”,那么“苦”也顺势理解为成为频率副词“经常”或者时间副词“长久地”。我们将各种情况罗列如表1所示:

本文用结构主义语法的搭配规律分析了以往众多的用例,基本符合我们观察到的事实与语料实际。再回头来看,“艰难苦恨繁霜鬓”,“恨”是心理活动类动词,则前面的“苦”要求作程度副词“甚、很、极”解释,那么统编版的译文中说“一生艰难,常常抱恨于志业无成而身已衰老”,这其中的“常常”便不得其意,应该修改。

以上主要基于文本理解和结构主义语法的层面,对《登高》一诗课下的注释作的几点讨论。

古诗词教学的文本虽然是固定不变的,但每个时代都要对经典给出符合这个时代的回答。许多以往未能考究照顾到的文意细微处,随着历史语言学、训诂学、语法学研究的演进,会逐渐浮现出新意新解,今人授课教学不可不考量之。

[参 考 文 献]

[1]徐仁甫.杜诗注解商榷 杜诗注解商榷续编[M].北京:中华书局,2014:89.

[2]张相.诗词曲语辞汇释[M].上海:上海古籍出版社,2009:128-130.