基于逆向教学设计的初中语文大单元教学探析

蔡灵宇

摘 要:在《义务教育语文课程标准(2022 年版)》的指导下,语文教学越来越重视教学的整体性,提倡大单元教学。追求理解的逆向教学设计能够有效把握课标、教材与学生,其预设学习结果、评价标准前置、教学活动后置的步骤有助于实施大单元教学,提升学生语文核心素养。本文以部编版语文七年级上册第一单元为例,探析基于逆向教学设计的初中语文大单元教学,以期有助于教师教学理念的创新,强化学生深度学习的意识,促进学生语文核心素养的提升。

关键词:逆向教学设计;大单元教学;核心素养

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(简称“《新课标》”)强调学生语文核心素养的发展,这也成为现代语文教学的努力方向。而大单元教学

通过整合课内外资源,

围绕大概念、大主题以及任务活动将多篇课文统观设计,有助于学生语文核心素养的提升。美国课程专家格兰特·威金斯、杰伊·麦克泰格提出了追求理解的教学设计,也称逆向教学设计。其独特之处在于把评价前置于教学活动,最终形成确定教学目标、前置评价标准、后置教学活动的模式。在《新课标》倡导的理念下,将逆向教学设计与初中语文大单元教学有机融合,可以更好地促进学生核心素养的提升。本文以部编版语文七年级上册第一单元为例进行探究。

一、语文学科逆向教学设計的特质

逆向教学设计作为一种新模式,正被广泛地应用于各个学科。它预设学习结果、评价标准前置、教学活动后置的步骤颠覆了以往常规教学的顺序,给教师提供了新的教学思路。语文学科的教学内容多是文质兼美的文章,包括散文、诗歌、小说等多种文体。 语文教学的目的是要让学生通过兼具审美性与思想性作品的学习,掌握听说读写的本领,促进语文核心素养的提升。但实际教学过程却存在诸多问题,如目标难以量化,教师不能及时掌握学生的学习进度和学习效果,学生自身也存在学不到有用知识的认知误区。产生这些问题的原因在于,在整个教学过程中,师生没有教学抓手和评价依据,未及时调整教学策略。逆向教学设计则可以避免上述问题,在提倡大单元教学、强调语文

核心素养的新时代,语文学科教学与逆向教学设计的结合会产生1+1>2 的功效,既可以使学生学习成果易量化,促进教师整体教学质量的提升又可以促进语文结构化的最优实现路径的构建。

(一)提供整体框架,教学有抓手

逆向教学设计“以终为始”,教师可以立足于预期结果对整个过程进行统筹安排。按照优先次序架构的教学目标便于教师由浅入深地实施教学,多元化的评价方案和证据使教师可以科学利用评价工具,实时“画像”,帮助学生明晰自身存在的差距,并实时纠偏。[1]以“学”为中心的教学活动能够激发学生的学习兴趣和积极性,从而有利于教学的实施。这三个环节步步紧扣,使教师在教学设计的过程中能够较为全面、系统地掌握整体框架,为课堂教学提供有力的抓手。

(二)学习成果易量化,评价有依据

《新课标》倡导课程评价的过程性与整体性,重视评价的导向作用。在传统教学中,教师多出于应试教育的考虑侧重测验性的结果性评价,忽视了过程性评价在整个教学过程中的诊断、驱动作用。逆向教学设计的理念弥补了这一不足之处,它提出将教学评价前置于教学活动,使表现性评价得以突出,并且教师可以此设计表现性的活动。

(三)语文结构化的最优实现路径

大单元教学设计,就是以语文核心素养为目标的结构化设计。[2]一个语文单元往往由不同体裁的课文构成,课文可能涉及古今中外,要将这些课文整合设计为一个大概念或者大主题,必然需要构建有逻辑的、结构化的教学环节。逆向教学设计的步骤可以支撑语文单元结构化的实现,从层层递进的目标到有理有据的评价框图,再到步步深入的任务活动,每一部分皆是条理清晰。

二、基于逆向教学设计的初中语文大单元教学意义

有效教学的前提是进行合理的教学设计,基于逆向教学设计的初中语文大单元教学强调教师教学理念的创新和学生深度学习意识的强化,使各个教学要素可以与教学目标保持高度一致,从而有力地促进师生互动与知识生成,把语文核心素养的提升落到实处。

(一)引发教师教学理念的创新

传统教学多是以教师为主体,教师把满堂内容灌输给学生。这种“灌输式学习”很大程度上剥夺了学生应有的学习自主权。《新课标》新概念的倡导,以及逆向教学设计的引入,能促使教师改变传统教学理念和教学方法,结合《新课标》、教材编排和学情,重新深入解读教材,重构知识链,变“输入”为“输出”;以大主题引领整个单元教学,根据教学目标引导学生步步深入,把学习这一过程的主动权交还给学生。教师通过搭建任务“脚手架”,履行“引导者”“评价者”“助学者”的角色,实现教学转型。

(二)强化学生深度学习的意识

传统教学中的单篇课文教学多是零碎化地讲解,强调突出考试重点,导致篇与篇之间的联系、共同点被弱化,学生找不到掌握同一类文章的学习方法或所学内容得不到及时强化,学生学完一课忘一课。这使得学生产生学习课文没有用处的想法,学生不再用心听,也不愿进行思考。基于逆向教学设计的语文大单元教学不仅能够使学生在学完单篇课文后获得知识与技能,还能够掌握学习的方法。“授人以鱼不如授人以渔”,如此能够激发学生的学习兴趣,并实现同类课文的自主学习和知识点的迁移运用,促进学生高阶思维发展和持久性的深度学习。此外,逆向教学设计还可以通过评价、反思等促进学生自身的知识更迭,不断更新和完善知识体系,最终真正地实现知识结构化、系统化。

(三)促进学生语文核心素养的提升

逆向教学设计在开始就明确单元学习目标和评价标准,这让师生在课堂教学中都有依据和抓手。师生既可以动态调整教学活动,也可以根据课堂生成性内容补充评价内容,并在各个环节以学生自评、

生生互评、师生互评等多元化的评价方式,促使课堂真正地“活”起来。在这种氛围下,学生可以最大程度地发挥自身知识与技能,促进知识的理解与框架的建构。多种多样的任务和活动促使学生在真实的语言运用情境中进行语言运用、思维发展和审美创造,整体促进学生语文核心素养的提升。

三、基于逆向教学设计的初中语文大单元教学策略

基于逆向教学设计的初中语文大单元教学始终坚持教学评一体化。通过预设学习结果,学生能从宏观上理解更高一阶段的文章;将评价标准前置并嵌入教学过程,实现以评促教;将教学活动后置,进行教学的动态调整,促进学生对文章的理解,从而提升学生的语文核心素养。

(一)基于三要素,预设学习结果

学习结果的预设要以《新课标》要求、教材编写意图、学情这三要素为基础。《新课标》在“学段要求”中对第四学段(7~9 年级)的学生提出的阅读要求是:“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。能对作品中感人的情境和形象说出自己的体验,品味作品中富于表现力的语言。”[3]部编版语文七年级上册采用“双线组元”的形式编排,第一单元的单元导语点明了本单元的人文主题是“亲近自然,热爱生活”,第2段中点明了涉及语文要素有朗读、想象、重音和停连、比喻和拟人等修辞手法。阅读版块主要为描绘不同季节景物的写景抒情类文章,写作板块“热爱生活,热爱写作”引导学生学会观察生活、积累素材等,并提供三个写作任务供学生练习。因此,在进行单元设计时,教师要将两个板块都囊括其中,以读促写。从学生的角度来看,本单元是他们步入初中阶段学习的第一个单元。虽然学生在小学阶段已初步接触过写景抒情类文章,但对于更高一阶段的文章,理解起来仍有难度,需要教师提供支架,在教师设计的真实情境中,通过环环相扣的学习任务,获得新知识。

基于以上三要素的分析,综合《新课标》、教材和学情的要求,本文将本单元的教学目标设定如下:①通读全文,初步感知文本的感情基调,想象并对所描绘的画面用词语进行简要概括。②有感情地朗读文章,掌握朗读技巧,学会重音、停连。③赏析文章语言,深入感知语言美,理解并分析比喻、拟人等修辞手法,多感官的运用,句式等写作手法的表达效果。④学习写景抒情的写作手法,学会抓取景物特征的方法。⑤以读促写,迁移运用所学知识进行单元写作。

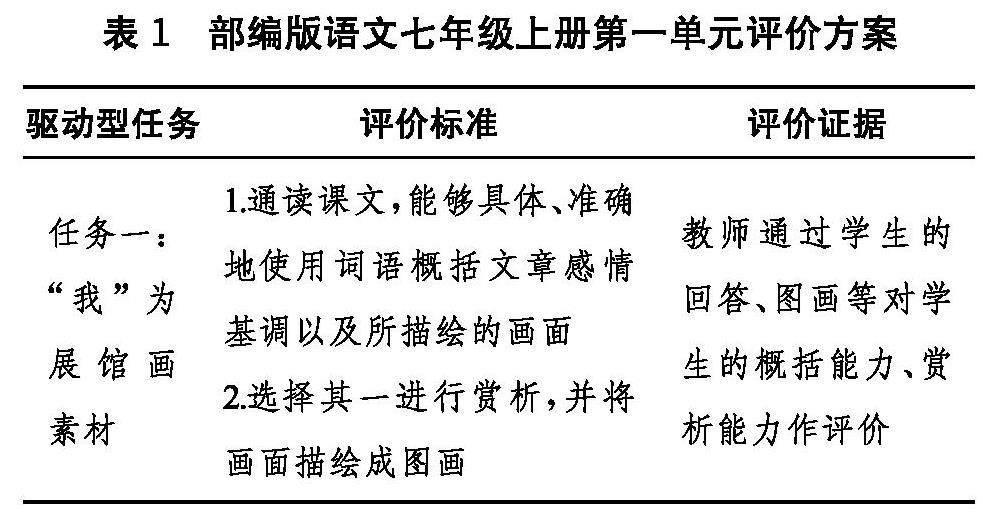

(二)评价标准前置,嵌入教学过程

逆向教学设计要求教师在开始设计一个单元或一门课程的时候,就要通过评价证据将内容标准或学习目标具体化。[4]目标确定后,教师便要思考:怎样判断学生是否达成目标,达到的程度如何以及采用何种评价方式进行评价。教师需要制定相应的评价标准及评价证据,将评价嵌入教学全过程,并以此为依据进行教学的动态调整,实现以评促学。基于以上分析,本文将部编版语文七年级上册第一单元的大概念提炼为“寄寓景物中的作者情怀”,主题定为“寻自然之美,建四季展馆”,设计基于驱动型任务的评价方案。 具体如下所示(见表1)。

(三)教学活动后置,动态调整促理解

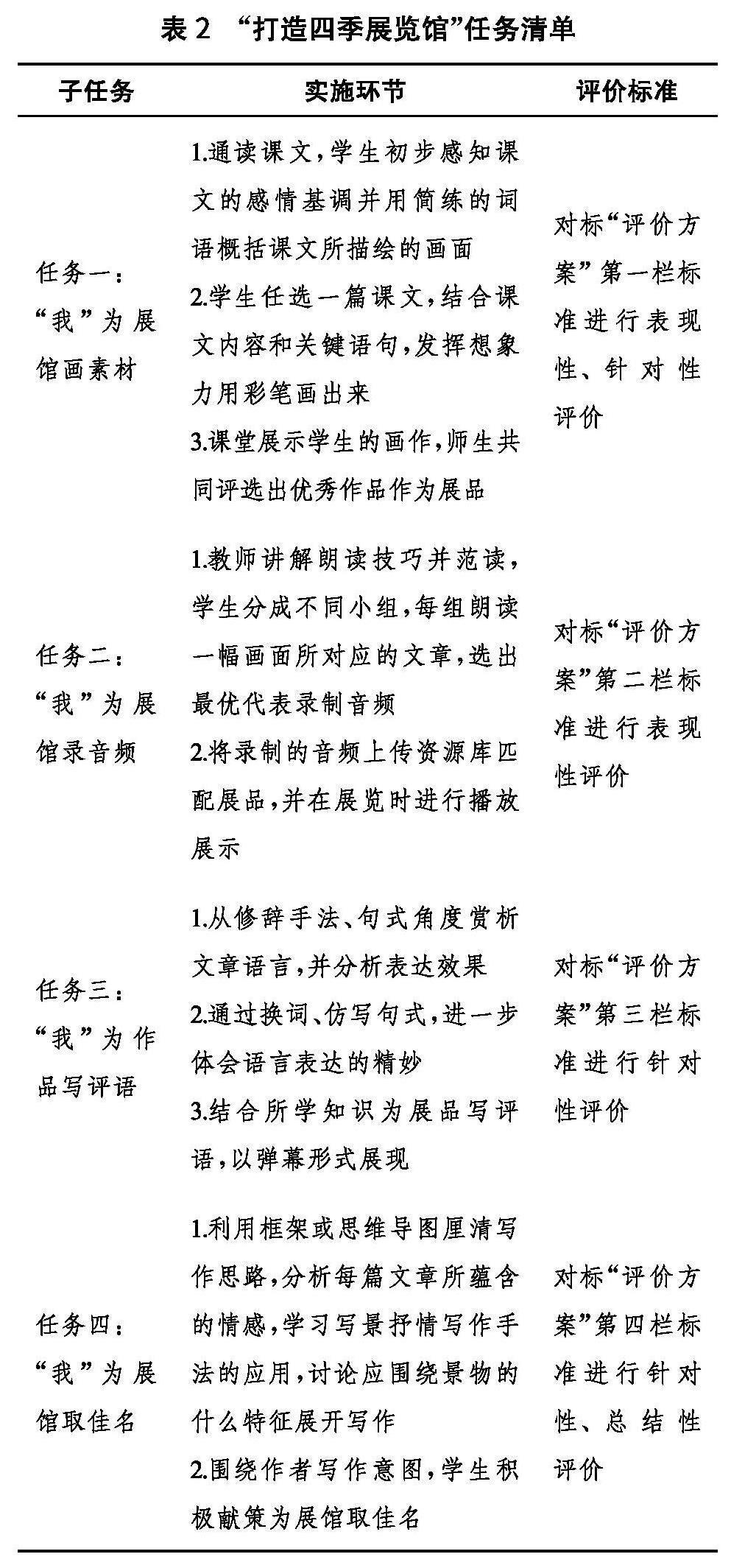

这一阶段的活动设计主要是达成第一阶段的预期学习效果,并落实第二阶段的评价方案,通过有序的环节设计最终实现教学目标。本单元的课文包括三篇教读课文和一篇自读课文。

第一课是朱自清的《春》,作者在“绘春”阶段为读者展示了春草图、春花图、春风图、春雨图以及春人图,洋溢着作者对春的喜爱与赞美之情。第二课是老舍的《济南的冬天》,作者用优美的语言勾勒出小山搖篮图、雪霁晴峦图、空灵水晶图,主要抒发了对济南冬天的喜爱之情。第三课是刘湛秋的《雨的四季》,本篇是自读课文,学生可以借助旁批和阅读提示感知不同季节的雨的特征,把握作者对雨的赞美与喜爱之情。第四课是古代诗歌四首,由《观沧海》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》《天净沙·秋思》四篇组成,一、四两首描绘的是秋景,二、三两首描绘的是不同阶段的春天,虽然描写的景物各有特色,但都寄托着作者浓浓的情思。

统观本单元的四篇课文,皆是“以我观物,故物我皆著我之色彩”的写景抒情文章。基于此,本文结合学习目标和评价方案设计情境任务“打造四季展览馆”,并设计相关子任务。具体如下所示(见表2)。

以上教学过程的实施,可以使师生双方得到有效提升。教师在统观设计的同时能够明确教材的编排思路,把握单元教学重点以及单篇课文之间的异同之处,不断提高自身的教学能力。学生在过程性、多样性评价下能够得到有效激励,参照评价标准不断调整自身的语文学习,并以多样化任务活动为抓手循序渐进地提升语文能力,促进语言核心素养的提升。因此,基于逆向教学设计的语文大单元教学模式能够在实际教学中倒逼教师成长,促进学生更好地学习与发展。

四、总结

在语文学科教学中,学生核心素养的提升是教学有成效的重要表现。基于逆向教学设计的大单元教学始终以学生为主体,坚持教学评一体化。在逆向教学设计的环节中,教师在情境教学里可以逐步达成教学目标;学生既能收获语文知识与技能,又能把其他学科的知识运用到语文学习中,实现跨学科学习,从而促进语文核心素养的提升。

参考文献

[1]吴铁俊,王欣.“逆向教学设计”在单元教学中的运用——以高中语文教材选择性必修上册第二单元为例[J].中学语文教学,2023(2):20-23.

[2]陈家尧.实现结构化:初中语文大单元教学设计的核心[J].语文建设,2022(1):41-44.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:14.

[4][美]格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M].2版.闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017:20.