“单元教学”在高中化学教学中的应用

安徽省怀远第三中学/汪国跃

一、引言

为了在高中化学课堂教学中更好地落实学生的学科核心素养,《普通高中化学课程标准》明确指出注重以学科大概念为核心,结构化组织课程内容,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。[1]故而,怎样在高中化学课堂教学中实现化学学科核心素养的落地,成为了教育界和高中化学教师重点关注的问题。过去,我们的课时教学,目的是在某一节课的教学中使学生的学科核心素养要求的各种能力均能得到全面提升,但相同的内容在必修和选择性必修中过于分散,而教学时间又有限,不利于学科核心素养的培养。采用“单元教学”模式进行教学,可以使教学目的更具有明确性,教学行为更具有计划性,更能激起学生的自主学习兴趣,更好地实现化学学科核心素养的落地。

二、“单元教学”概述

1.单元教学

“单元”一词最早是在19 世纪由赫尔巴特学派戚勒提出的,他提倡将教学过程中的一个模块的教材作为单位,认为教师在组织教学的过程中应该以单元为单位,并将此称为方法论单元。钟启泉教授认为单元可以划分为由系统化的学科所构成的教材单元与以学习者的现实经验为基础所构成的生活单元[2]。在目前的教学中,单元主要包括教学单元和学习单元,教学单元是指以课本为主体,按照教材中对单元的划分顺序教学;学习单元则以课标为基础,根据学生的能力水平,对教学内容重新整合[3]。

王磊等认为单元教学是指教师在对课标要求、教学内容、学生情况等进行深入分析后,重新整合教学内容,形成相对完整的教学主题,并将这个完整的主题作为一个教学单元的教学[4]。

本文所指的“单元”不是教材单元,而是根据学生的认知水平和逻辑思维、培养学生化学学科核心素养的需求以及“三新”背景下的新高考需要,将不同教材中同一单元主题下相互联系的知识点进行整合,重新组成新的教学单位。

2.单元教学策略的相关研究

为了帮助学生进行高效学习,优化教学内容,推动核心素养培养计划的落地实施,我国的各位学者对单元教学法进行了持续深入的研究。

吕世虎等指出,整体性设计有助于优化学生的认知结构,使学生对知识的掌握更加系统和深入[5]。刘权华则进一步阐述,单元教学不仅有助于师生整体把握教材体系,而且有助于教师总体上把握教学内容和节奏[6],有效实施教学。

厘清其功效之后,诸多研究还给出了相关的实施策略,虽然未必皆为化学学科,亦可借鉴。高子林构建了以“三明三订三学”为特征的基于学力提升的单元整体教学实践模型[7]。刘权华通过分析问卷结果,提出了四条对策,涉及思想重视、战略筹划、战术结合和目标转换四个方面。类似地,张玉峰认为,构建单元教学设计,应重点关注三个方面的内容:单元学习过程内的认识发展层级;单元内不同认识发展层级之间的衔接;具体认识发展层级的具体知识内容。并基于此,给出了五点具体要求,分别是整体性原则、核心素养目标导向、学生主体性原则、学生深入学习和可操作性[8]。郭洋和黄全安则构建了“课前、课中、课后”三位一体的单元教学实习策略[9]。

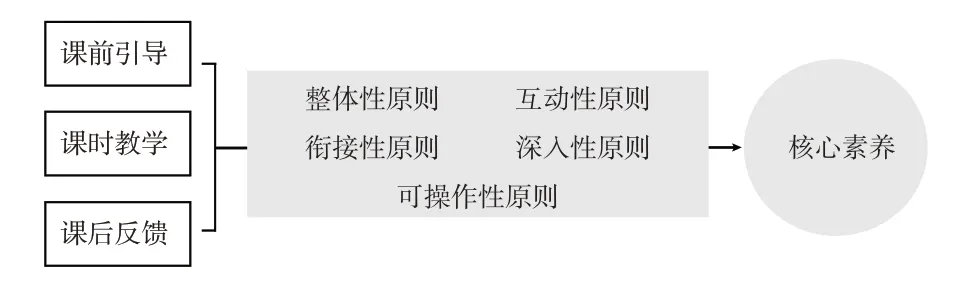

基于以上研究,结合高中化学实际教学经验,本文认为单元教学的实施应当遵循“一三五”理论,即一个核心(核心素养)、三个过程(课前、课时、课后)、五个原则(整体性原则和衔接性原则、互动性原则和深入性原则、可操作性原则),其核心架构如图1所示:

图1 “一三五”理论架构

所谓整体性原则,不仅体现为教学范畴的整体性,还应关注学生发展的整体性,表现为知识、能力和素养的全面提高。既然要整体把握课程内容,单元内各个环节之间的内在联系必须充分考量,此处称之为衔接性原则。互动性原则是指在教学过程中充分发挥教师和学生双方的主观能动性,形成师生之间相互对话、相互讨论、相互观摩、相互交流和相互促进。这是教学的基本原则之一,对于单元教学也要给予足够重视。互动学习的过程中,也要求深入性学习,即在教师引导下,学生围绕具有挑战性的学习主题和任务,全身心参与学习活动。最后是可操作性原则,单元教学的实施既要保证顶层的系统规划,又要保证能够在课时教学中有序开展[9],这也是衡量单元教学是否能够推广的主要依据之一。

三、“单元教学”应用策略

1.确立单元主题,明确教学目的

单元主题的确立需要从核心素养与化学学科视角出发,在基于课程标准、学生已经具备的知识水平和培养核心素养的要求下,教师从教材中选取适合进行学习的单元,并对相关知识优化重组,以丰富教学内容。

例如,“原电池”是高中电化学知识的重要组成部分,在2019 年鲁科版高中化学教材中有关原电池知识的分布是必修第二册第二章第二节和选择性必修1 第一章第二节。“原电池”知识编排方式是螺旋式的,分布于不同教材中,学生再次学习到原电池有关知识时可能会大量遗忘或者在第一次学习时就没有深入理解与掌握,导致他们无法跟上二次学习的节奏。因此,笔者在教学中根据知识间的逻辑性,针对该部分内容重新确定单元主题。第一课时:单液原电池的构成及工作原理;第二课时:双液原电池的构成及工作原理;第三课时:原电池原理的应用;第四课时:原电池设计。

2.挖掘教学情境,激发学习兴趣

因为将待解决的问题代入真实情境中是实现核心素养的单元教学的基本特征。从高考化学试卷特征来看,新高考突出对学生化学核心素养的考察:无价值,不入题;无思维,不命题;无情境,不成题。因此,在单元教学中充分挖掘教学情境,使学生保持浓郁的学习兴趣是提高学生综合能力的前提。

(1)挖掘学习探索情境

学习探索情境是指以化学学科专业语言与符号为背景,按照学科逻辑呈现的形式情境,其素材来源于教材的各个栏目以及教师用书,包括教材习题与探究、化学技术社会、科学史话、研究与实践等。如有关化学史方面知识涉及原电池的发现和发展历史,生产生活方面可关注常见的各种电池,化学实验方面则可涉及设计水果电池等,跨学科方面可关注体验微生物电池等。

(2)挖掘生活实践情境

生活实践情境是指按照现实生活中化学现象及其转化的内在规律呈现的真实情境,其素材来源于日常生活、生产实践居多。比如,“金属的腐蚀与防护”教学中设置有关一次性保暖贴的情境,不仅体现了化学反应原理在真实问题解决中的应用,而且通过案例示范、问题解决、思路外显等策略帮助学生建立解决真实问题的思路,促进“科学态度与社会责任”学科核心素养的发展。

(3)挖掘学术探索情境

学术探索情境是指化学学科中体现前沿性、挑战性的化学问题为背景的创新情境,其素材往往来源于科学前沿的报道。“化学反应的方向、限度与速率”单元教学中,设置二氧化碳制乙酸的情境贯穿整个单元,不仅仅贴近科技前沿,能激发学生的兴趣,也可以作为检验和锻炼学生综合能力素养的重要手段,激发学生的求知欲和挑战欲,更能养成学生的环保意识。利用此情境在教学中设计驱动性问题,使学生运用前期所学知识进行主动思考,从而激发学生的课堂学习兴趣,并能在进阶性的问题解决中深入发展学生短暂的情境性学习兴趣,使其能进一步转化为稳定的个体学习兴趣。

(4)挖掘实验探究情境

实验探究情境是指以化学实验为依托,在实验中寻求思维创新和能力提升的探究情境,其素材来源于教材中的学生必做实验,并加以拓展。在“电解原理”教学中,由石墨电极电解水开始,引导学生更换不同电解质溶液进行实验,再拓展到更换电极材料的情境设置,可以拓宽学生思维的深度与广度,形成系统分析思路,促进能力的提升。

3.任务驱动学习,活化课堂教学

在进行课堂教学时,为帮助学生落实教学目标,教师还应设计出多样化、进阶化的核心学科能力活动和评价任务,驱动学生爬楼梯式地完成教学内容。例如单液原电池教学设置:[任务一]请利用双线桥分析以下反应:CuSO4+Zn=ZnSO4+Cu;把该反应写成离子方程式;再拆成一个氧化过程一个还原过程。[任务二](1)将锌片和铜片分别插入盛有稀硫酸的烧杯中,观察并记录现象。(2)用导线连接锌片和铜片,观察、比较导线连接前后的现象。[任务三]“暖宝宝”主要是铁与氧气、水反应生成氢氧化亚铁,请分析正负极并写出正负极反应式。[任务四]请总结在这个实验中,原电池不可或缺的构成部分有哪些。如此攀登式的任务能引导学生一步步地达到教学目标,使课堂变得活跃有趣。

4.素养导向设计,提高学科素养

教学策略实施的目的是引导学生形成化学认识视角和认识思路,由浅表知识深入学习学科本质,发展学生的高阶思维。我们以层级的方式进行导向设计,逐层展开。如:电池是如何产生电流的?单液原电池有何利弊?如何克服单液原电池弊端?设计方案是否可行?双液原电池是如何工作的?如何设计一款原电池?这一导向过程中,学生的实验探究、语言表达、团队协作的能力得到了锻炼,化学学科核心素养的发展得以落实,并使学生体会到化学科学的社会价值。

5.完善教学评价,落实能力发展

课前设计“教—学—评”目标,作为教学评价的标准;课时根据学生的任务完成情况,全面诊断并评价学生的发展水平,灵活调整教学策略引导学生完成学习任务,发展学科核心素养;课后修订“教—学—评”目标,通过考试对学生学习效果进行评价,根据结果完善本课时及下一课时的教学设计。另外,单元整体教学结束后,再次测试学生学习效果。与之前不同,单元教学测试注重知识的综合性。试题依据学科能力分层次设计,从知识、能力等多角度评价学生学习效果。

四、结语

单元教学作为一种能促进学生核心素养发展的有效教学形式,在整个新课程教学实施中,单元教学对于学科核心素养的实现在时间坐标和认知坐标上都有一个宏观性的把握,适时适度地调整课时教学,在践行教学时,能较好处理课时教学间的衔接性与递进性关系,进一步提高新课程教学的有效性[10]。但在新高考选科模式下,新教的内容和排版都与之前有很大的不同,教师对于新教材也在逐步摸索中,现在还要学习实施新的教学方法,工作量变大,实施起来稍有困难。再者课时安排有限,化学学科知识点繁多且难度稍高,以高一为例,学生一周只有两节化学课,课与课之间时间间隔较大,学过的知识很容易出现遗忘的情况,选科分班后一周四节课时也十分紧凑,笔者认为,在课堂中对合适的教学主题采取项目单元教学模式更能有效提升教学效果。