指向深度学习的初中语文红色作品教学

浙江省桐乡市第六中学教育集团振东中学/严冬梅

2021 年1 月教育部印发的《革命传统进中小学课程教材指南》中提出:“语文是落实革命传统教育的重要课程,在传承和弘扬革命文化中发挥重要作用。”[1]《义务教育课程方案(2022 年版)》明确提出将“革命文化”这一重大主题教育有机融入课程,增强课程思想性。因此,红色作品教学有其鲜明的时代价值和重要的教育意义。当下,红色作品教学存在以下困境:一是红色作品散落于六册语文教材,且涉及体裁多样,学生对红色作品没有系统的认识;二是红色作品与学生生活的时空相隔较远,学生对红色作品较陌生;三是部分教师在红色作品教学中呈现随意化、浅表化、说教化现象,没有将语文要素和红色作品进行有机结合。《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“《课程标准》”)围绕核心素养确立课程目标,深度学习是落实核心素养的重要路径。

郭华教授认为,“所谓深度学习,就是指在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程”[2]。指向深度学习的初中语文红色作品教学值得一线语文教师关注。下面,笔者以统编版初中《语文》(以下简称“统编教材”)八年级上册第四单元《白杨礼赞》为例,从厘清红色脉络、凝聚红色力量、内化红色精神三个维度对红色作品深度学习进行探讨。

一、“单元”重组,厘清红色脉络

红色作品分布于统编教材中的单篇阅读、名著导读和综合性学习,其中单篇阅读不仅涵盖散文、小说、诗歌、戏剧等文学类文本,还涉及议论文、通讯、新闻、演讲词等实用类文本。

教师要有全局观,对统编教材中的红色作品有一个整体把握。在此基础上,打破教材编排的顺序,从时期、主题、人物等方面对红色作品进行“单元”重组,引导学生初步构建红色作品的体系。

(一)串点成线,以“时间”为链

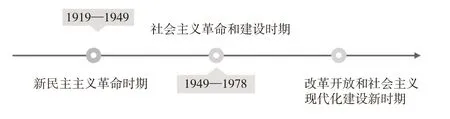

基于时期整合,可以用时间轴梳理新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期的红色作品。以每一个时期作为时间“点”,串“点”成“线”,实现对红色作品背景历程的纵向认知。

如《白杨礼赞》、《屈原》(节选)写于新民主主义革命时期,且创作的背景相同,即抗日战争相持阶段,在半壁河山沦于敌手之时,国民党政府消极抗日、积极反共,悍然发动“皖南事变”。茅盾借礼赞西北高原上的白杨树,表达对北方抗日军民的热情赞颂;郭沫若以屈原的独白批判政治现实,呼唤光明和正义。《回延安》《驿路梨花》写于社会主义革命和建设时期,贺敬之以激情澎湃的诗篇歌颂了养育一代革命者的延安精神,彭荆风借小说的形式抒发了对雷锋精神代代传的美好呼唤。《祖国啊,我亲爱的祖国》《“飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记》《一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰》等写于改革开放和社会主义现代化建设新时期,这一时期的红色作品大都展现了祖国的新生和崛起,深情地抒发了对祖国的热爱和对民族的自豪。

以“时间”为链梳理红色作品,能宏观把握革命进程,认识到不同时期的红色作品既有鲜明的时代特征,又都紧紧围绕“民族大爱”和“家国情怀”的主题。

(二)由线带面,以“主题”为核

基于主题整合,可以将红色精神进一步细化为红船精神、井冈山精神、苏区精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神、雷锋精神、大庆精神、两弹一星精神、抗震救灾精神、改革开放精神、中国精神等,围绕红色精神的内核梳理红色作品。

如围绕“长征精神”这一主题,可以整合《老山界》《红星照耀中国》,回顾小学段毛泽东的《七律·长征》,拓展课外习近平总书记《在纪念红军长征胜利80 周年大会上的讲话》等作品进行长征精神专题学习;围绕“抗日精神”这一主题,可以整合《土地的誓言》《天下国家》等进行抗日精神专题学习,衔接高中段陆蠡的《囚绿记》,拓展课外影视资源《七七事变》等。

以“主题”为核梳理红色作品,能引领学生理解红色精神的丰富内涵,理解红色精神的时代价值和现实意义。

(三)联面成体,以“人物”为纲

基于人物整合,可挑选有代表性的人物(个体或群体)进行整合,如革命先驱、时代英雄、小红军、人民群众等,从而明确红色精神的广泛性。

以毛泽东人物专题学习为例,可以整合《消息二则》《沁园春·雪》《红星照耀中国》等作品,衔接高中段毛泽东《沁园春·长沙》等文本。以“童星闪闪”专题学习为例,可以整合《驿路梨花》中的哈尼族小姑娘、《红岩》中的小萝卜头、《红星照耀中国》中的“红小鬼”等,拓展课外儿童剧《报童》等。

以“人物”为纲梳理红色作品,能整合各个时期典型人物的红色精神,让学生对不同时期、不同身份、不同年龄的红色人物形成共鸣,激发其学习模范榜样的意愿。

二、活动设计,凝聚红色力量

教学中的活动设计指课堂内外由具备共同目的的多方联合起来,解决具体问题并获得能力的学习行为的总和。教师可借助情境创设、资源介入、任务驱动三种方式对红色作品进行活动设计,以激发学生对红色作品的学习兴趣,提升学生对红色作品的共情能力,保持学生对红色作品的探究能力。

(一)情境创设,激发兴趣力

北京师范大学王宁教授认为,所谓“真实情境”是指“对学生的学习产生价值和意义的情境”,是能“引发学生的思考和联想”,促进学生自主学习和深度学习,有利于学生核心素养发展的教学语境。[3]真实而富有价值的教学情境,是学生学科核心素养形成和发展的重要载体。

好的情境素材将学习内容和真实生活关联起来,选择好链接策略尤为关键。常见的链接策略有链接生活和生产策略、链接学科发展和科技前沿策略、链接思想道德教育要素策略。如《白杨礼赞》可以选择链接思想道德教育要素策略,作品通过礼赞白杨树,歌颂了北方农民以及中华民族所展现的朴质、坚强、力求上进的精神。教学时抓住“志”,创设“红色经典诵读推荐活动”的任务情境,引导学生在情境中主动参与学习,增强学习的趣味性。

(二)资源介入,提升共情力

红色作品与学生生活的时空距离遥远,学生难以产生共情。《课程标准》在“教学建议”中指出要“积极利用网络资源平台拓展学习空间,丰富学习资源”[4]。教学时可利用丰富的互联网等资源,寻找和红色作品相关的背景资料、史实图片、朗诵音频、影视作品等,进行合理的剪裁链接,让学生走进红色作品,在红色作品情境中产生情感的共鸣。

如在“红色经典诵读推荐活动”准备之初,学生借助信息化平台,搜集茅盾生平资料,了解茅盾一生的经历与创作,特别是体现家国情怀的作品,并以思维导图的形式,展示茅盾革命文艺之路。信息资源的介入,极大丰富了资源的形态,使学生在跨媒介的阅读活动中贴近红色作品。

(三)任务驱动,续航探究力

《课程标准》明确指出,义务教育语文课程结构要“以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体”进行设计[5]。“任务驱动”是学生通过完成具体的任务,获取知识、技能及解决问题的方法,在完成任务的过程中,学生对知识进行自主深化与持续探究。

如《白杨礼赞》教学时设计核心任务如下:

学校举行主题为“追寻乡贤足迹 传承革命精神”的红色经典诵读推荐活动。语文老师建议推荐茅盾的散文作品《白杨礼赞》参赛,请你以活动推荐人的身份,在班级里开展此次评选活动演习。

为顺利完成这一任务,学生需要借助网络与书籍资源,细化核心任务,明确红色经典诵读推荐活动的步骤、素材、工具等,打通知识与生活的关联,在真实情境中解决实际问题。经过小组讨论,学生将核心任务拆解为四个子任务:走进文化名人、推荐文学作品、讽诵文化之声、传递文化之思。四个子任务贯穿学习全程,推动学生在完成任务中持续思考探究,提升学生的思维能力和人际交往能力。

三、语言品读,内化红色精神

深度学习是体现和反映学科本质的学习,语文的学习要用语文的方式。《课程标准》指出:“语文课程是一门学习国家通用语言文字运用的综合性、实践性课程”[6]。思维能力的发展、审美情趣的培养、文化底蕴的积淀、优秀文化的传承和理解都是在学生个体言语经验的建构过程中得以实现的。

(一)支架助读,明晰文本特质

布鲁纳提出“支架式教学”,指通过“支架”(教师的帮助)把管理调控学习的任务逐渐由教师转移给学生。教师应根据学生的最近发展区,为学生的红色作品阅读提供适当支架,让学生知其“然”,更知其“所以然”,进而实现学习进阶。

《白杨礼赞》最突出的写法是象征手法的运用,学生在完成子任务“推荐文学作品”时大多关注到了这一特点。但对于“为什么要用象征手法”,“为什么要用白杨树做象征物”,学生“一无所知”。面对这一学情,笔者向学生出示了“概念”支架:“象征,就是以具体事物去表现某种抽象意义或不便表达的意义的一种文学手法。要求象征物与被象征物在形神方面有某种相似性。”帮助学生明确象征的定义后,引导学生从写作背景的角度分析象征手法的特点——含蓄蕴藉,并结合文中相关语句分析白杨树与北方抗日军民的相似点:形神相似、境遇相似、精神意志相似,理解树与人在西北都极为常见、普通,不被人们重视,但是面对困苦的岁月,都保持着顽强的生命力,不屈不挠。学生在“概念”支架的帮助下,理解了托物言志散文的特点。

(二)质疑比读,聚焦言语形式

北宋理学家程颐说:“学者先要会疑。”指向深度学习的红色作品阅读,就是要引导学生通过质疑、比较言语形式的奥妙,在习得建构语言能力的同时提升思维品质。如学生在进行子任务“讽诵文化之声”的诵读训练时,笔者引导学生这样比较:

1.那就是白杨树,西北极普通的一种树,然而实在不是平凡的一种树。

2.这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而绝不是平凡的树!

问题:这两段意思大致相同的文字,诵读时表达的情感相同吗?

通过质疑、比较,学生在似而不同的反复中体会到了作者的情感变化。“那”,隔着一段距离,作者在恹恹欲睡的情绪中远远看见了傲然耸立的白杨树,又惊又喜;“这”,距离拉近,作者近距离观察了白杨树的干、枝、叶、皮,情不自禁发出深情的赞美,“这”比“那”空间距离更近,情感距离也更亲近。读“实在是不”“决不是”也应有区别。“决不是”语气更坚定,感情更强烈,表现了作者对白杨树的极力赞美,应一字一顿,以示突出。

(三)评价促读,提升语感能力

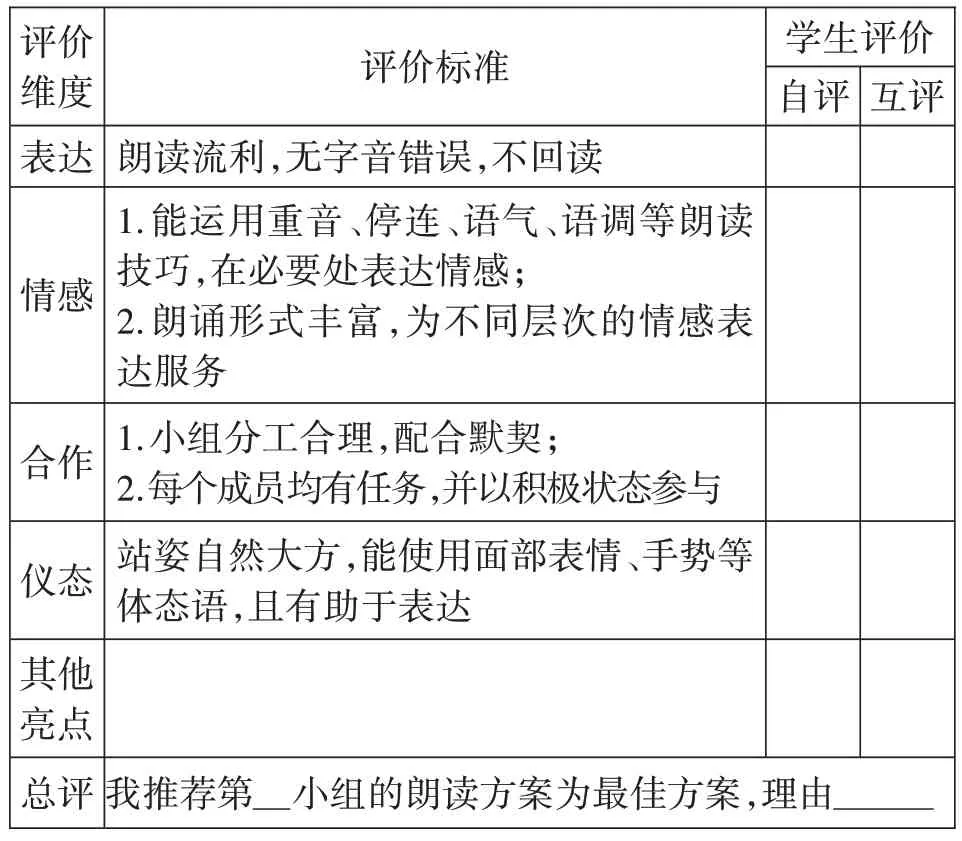

深度学习秉承“教—学—评”一致性原则。评价的过程,是学生个体之间、小组之间自我修正、完善的过程。评价的目的不是诊断学习结果,而是提升学生能力。评价量表的嵌入,在思维障碍处、学习困难处给出问题解决的评价要素,引导学生高质量做事。如在子任务“讽诵文化之声”之初,师生从“表达”“情感”“合作”“仪态”“其他亮点”等维度设计诵读评价量表(见表1)。

表1 《白杨礼赞》诵读评价量表

学生依据诵读评价量表设计诵读方案并进行诵读展示,评价时学生先自评,围绕“评价维度”和“评价标准”给自己打分。然后进行生生互评,在比较中寻找差距,必要时进行评价量表的优化。在对范文反复诵读、涵泳的过程中,训练学生的语感能力。

指向深度学习的初中语文红色作品教学,能充分发挥红色作品的育人功能,启发学生积极思考红色作品的现实意义,培育红色品格,赓续红色血脉。如何更好地整合红色资源,汲取红色力量,传承红色精神,值得一线教师进一步思索。