“思辨性阅读与表达”教学策略例谈

安徽省池州市东至县至德小学/范金胜

思维能力——《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课标”)新增的语文素养,是“课程目标”中明确提出来的四大核心素养之一。它的载体主要是“发展型学习任务群”中的“思辨性阅读与表达”。

“新课标”指出:思辨性阅读与表达学习任务群,旨在引导学生在语文实践活动中,通过阅读、比较、推断、质疑、讨论等方式,梳理观点、事实与材料及其关系;辨析态度与立场,辨别是非、善恶、美丑,保持好奇心和求知欲,养成勤学好问的习惯,负责任、有中心、有条理、重证据地表达,培养理性思维和理性精神。[1]并明确了“学习内容”,给予了“教学提示”。

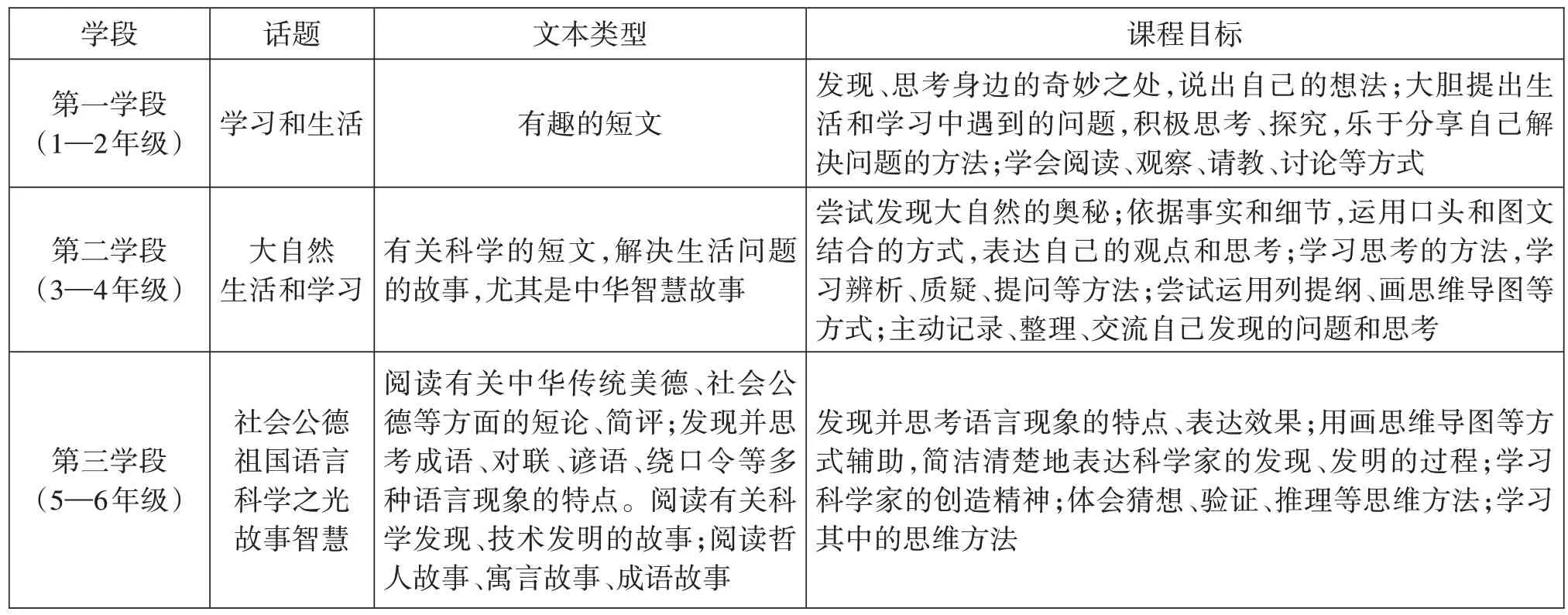

梳理本学习任务群的“学习内容”,可以看出,针对不同学段,都明确了特定话题、文本类型和课程目标。如表1所示。

表1 小学语文“思辨性阅读与表达”学习内容

在小学语文“思辨性阅读与表达”学习任务群的教学中,如何落实课程目标,发展学生的思维能力呢?根据“新课标”给予的“教学提示”,结合长期的教学实践和教研观察,笔者发现以下策略经常被运用,且颇有效果。

一、任务驱动,引领学生积极思考、主动探究

“学习任务群”的关键词就是“任务”。“新课标”将课程实施中的情境性和实践性并列,表明二者相互依存,互为作用。任务驱动教学,就是发挥教师的引导性和学生的主体性,以任务为主线,引领学生在情境中进行思维实践,将“文本阅读与主动探究结合起来”。

任务驱动教学,根据课堂教学的组织程序,可以分为课前任务驱动、课中任务驱动和课后任务驱动。针对不同学段学生思维发展特点和不同单元、不同文本的教学目标,应设计不同的学习任务。

如《只有一个地球》是统编版六年级上册第六单元的一篇课文,人文主题为“保护环境”,文本类型属科普说明文,承载的课程目标是“用画思维导图等方式辅助,简洁清楚地表达科学家的发现、发明的过程”,具化为本单元的学习目标——“抓住关键句,把握文章的主要观点”和本课的学习目标是怎样一步步得出的。本课的教学,可以在单元大任务主题“做地球环境的守护者”的统摄下,设计课前任务为:美丽地球知多少——搜集关于地球的资料,自制表格或思维导图分类整理,能做到有条理地谈谈自己对地球的认识。课中任务为:研读文本悟表达——阅读文本,梳理、思考“我们要精心地保护地球,保护地球的生态环境”这一结论是怎样一步步得出的,和同学一起探究、交流,初步感受观点与材料之间的关系。课后任务为:探究交流再深化——我们有可能移居外星球吗?搜集资料,运用自己喜欢的方法整理能够证明自己观点的证据,能在小组内有理有据地说清楚自己的观点是怎样得出的。

这样的设计阶梯推进,环环相扣,目的是让学生能够综合运用文字、表格、思维导图等自己喜欢的方式,提取、整理文本关键信息,理解文本中的观点和思维方法,把阅读思辨性文本与探究自己发现的真实问题联系起来,[2]落实课程目标,促使思维能力发展。

二、比较阅读,引领学生学会观察、分析发现

比较,是认识问题、分析问题的基本思维方式,能更好地辨别相似事物的异同点,进而更深入地认识事理。乌申斯基曾说过:“比较是一切理解和思维的基础,我们正是通过比较来了解世界上的一切的。”比较阅读,就是运用这种思维方法,指导学生阅读、分析、发现、习得。

因为不同学段学生的思维发展特点不同,“思辨性阅读与表达”课程目标也不同,它们是循序渐进、螺旋上升的,所以,在实际教学中,运用比较阅读策略时应有侧重,避免操之过急、求之太深。

1.低段的比较阅读,重在激发好奇心,引导学生观察、发现,有理由表达。

如统编版二年级上册《一封信》,可以抓住课后习题:“露西前后写了两封信,你更喜欢哪一封?为什么?”首先让学生圈画标记、梳理提取两封信的内容,然后引导学生比较阅读,发现对待同一件事情,从不同的角度看,会有不同的处理方法,通过自由、充分的表达,学生体会到要学会乐观地面对生活、快乐地解决问题。

2.中段的比较阅读,重在以文本为例,引导学生发现、分析,有证据表达。

如统编版三年级上册《在牛肚子里旅行》,可以抓住课后习题2:“从哪里可以看出青头和红头是‘非常要好的朋友’?默读全文,至少找出三处来说明。”重点引导学生比较阅读“红头的惊险旅行”和“青头的急切帮助”,发现有关语句,有证据地表达自己的观点。如在课堂交流时,学生这样表达自己的观点:红头和草一起被大黄牛卷进嘴里时,从它拼命向青头呼救的话语里,我觉得它们是彼此信赖的朋友;从青头“不顾身上疼痛,一骨碌爬起来大声喊”的动作和语言描写中,可以感受到青头对好朋友红头的关心;从“红头看见自己的朋友,高兴得流下了眼泪:‘谢谢你……’”这句话,我读出了红头对好朋友青头的感激之情……

3.高段的比较阅读,重在觅事物联系,引导学生分析、辨别,有条理表达。

如统编版五年级下册《跳水》,可以抓住课后习题2:“课文多次描写水手们的‘笑’,把相关的语句找出来,说说这几次‘笑’与故事情节发展的联系。”指导学生有目的地展开比较阅读:在学生梳理出孩子心情变化过程的基础上,找出水手们“笑”的有关语句和描写猴子放肆举动的语句,引导学生从猴子和水手两方面去分析、辨别其中的因果关系。起初,孩子“笑得很开心”,是因为看到水手们拿猴子取乐;后来,猴子“摘下他的帽子戴在自己的头上”,让水手们“大笑起来”,孩子却“哭笑不得”;最后,猴子的挑衅让水手“笑得更欢了”,孩子因伤了自尊“气得脸都红了”,并由此步入险境。通过这样的阅读,学生抓住了猴子的挑衅、水手的“笑”和孩子的心情变化之间的联系,逐步发现水手的“笑”在推动故事情节发展中起到了推波助澜的作用,就能有条理地将自己的观点表达出来。

设计比较阅读,落实课程目标,教材的课后习题是最好的抓手。当然,除了课后习题外,我们还可以结合文本内容和教学实际灵活采用。

如统编版二年级上册《场景歌》,这是一篇识字小韵文,为了让学生学会生字并理解“一队‘红领巾’”的意思,可以将“一条红领巾”与文中的“一队‘红领巾’”同时呈现,学生在求异的比较阅读中就会观察到两个数量词中量词不一样,第二个“红领巾”用了双引号,再结合课文插图,必然发现两者意思不同,后者指少先队员。又如五年级下册《金字塔》,是由一篇抒情散文和一篇非连续性文本组成的略读课文,教学中紧扣“阅读提示”,可以聚焦“两篇短文都介绍了金字塔的哪些特点”和“两篇短文在表达内容和形式上有什么不同”这两个问题,给予思维导图或表格等支架,引导学生在求同比较和求异比较中阅读文本,展开交流,落实教学目标,训练思维能力。

三、可视化阅读,引领学生运用思维、习得方法

可视化阅读就是以可呈现的形式把阅读中原本深奥的纯文字表达、思维模式、作者思想感情,用具体的图像、表格等多种方式,直观地呈现阅读文章的核心要素。[3]小学语文教学中,运用可视化阅读策略最常见、最易于学生掌握的形式就是图表式阅读,包括表格式阅读和思维导图式阅读,二年级以上的学生通常会互化运用。它适用于不同的文本类型,如童话故事《卖火柴的小女孩》、寓言故事《池子与河流》、科学小品文《夜间飞行的秘密》、名人故事《梅兰芳蓄须》等,都可以运用图表式的可视化阅读。

可视化阅读是一种综合的思维阅读策略,具体步骤可以分为信息提取、梳理整合、构建可视化呈现和反馈评价。

如《梅兰芳蓄须》,这是统编版四年级上册第七单元的一篇略读课文,承载着“迁移运用从精读课文中学到的方法”的功能。因此,本课的教学,应让学生自主运用学到的方法,把握课文的主要内容。首先,教师以“学习提示”中的问题驱动,出示阅读表格;其次,让学生自主筛选重要信息并归纳整理;最后,小组合作梳理出梅兰芳主要的拒演办法和所经历的困难与危险,完善表格(如表2所示)。

表2

可视化图表这样的支架,不仅能帮助学生把握课文主要内容,还能帮助他们弄清事件的内在联系。下面是笔者教学本课时的片段——

师:在大家的共同努力下,我们完善了“课文内容梳理表”,下面请大家借助图表说一说课文的主要内容。谁先来试试?

生:这篇课文写了三件事。第一件事是写1937年到1938 年,梅兰芳为了躲避日本人的纠缠,先是藏身租界,后来远避香港,深居简出,不再演出;第二件事是……

师:(学生每讲述一件事,相机用红色方框横向框住各要素)她运用了要素串联的方法,将文中的三件事讲述得很清楚,但是不够简洁、精练。(用蓝色方框竖向映示表中“时间”“逼迫方式”等信息)请同学们这样竖着看看表中的内容,想一想它们之间的联系,就能更好地概括课文内容了。

生1:这三件事都是发生在抗日战争时期。

生2:日本人越来越蛮横无理,多次逼迫梅兰芳演戏,真是不择手段,变本加厉。

生3:面对日本人的步步紧逼,梅兰芳蓄须明志,坚守自己的民族气节,不仅生活越来越艰难,还险些丢了自己的性命。

师:“横看成岭侧成峰”,借助表格阅读时的角度不同,带给我们的思考发现也不一样。老师为他们几位点赞!明晰了这几件事的内在联系,我相信大家能够更简练地说说课文的内容了。

生:这篇课文主要讲了抗日战争时期,面对日本人的步步紧逼,京剧表演艺术家梅兰芳蓄须明志,坚守自己的民族气节,宁可卖房度日,甚至冒着生命危险,也不为日本人演戏。

……

通过图表式阅读,学生不仅巩固了“关注主要人物和事件,学习把握文章主要内容”的方法,还进行了综合思维训练,落实了“主动记录、整理、交流自己发现的问题和思考”的课程目标。

综上所述,在“思辨性阅读与表达”学习任务群的教学中,任务驱动策略、比较阅读策略和可视化阅读策略,能够有效地落实课程目标,促进学生思维能力的发展。当然,作为一个全新的课题,“思辨性阅读与表达”学习任务群的教学还有许多策略,需要广大小语人深耕探索。