也谈数学阅读及其教学

吴文娟

摘要:数学阅读有助于学生数学语言理解和表达水平的提高、对数学知识的深度理解,以及自主学习能力的提升、对数学好奇心和求知欲的培养。开展数学阅读教学,要用好数学教材中的例题、习题以及拓展阅读内容,补充教材之外的数学史材料,开发教材之外的思维拓展类、跨学科实践类阅读材料;还要在课前设计“阅读学习单”,在课中梳理阅读问题,在课后拓宽学生眼界。对学生数学阅读素养的评价可以从阅读兴趣、阅读习惯和阅读能力三个维度进行。

关键词:小学数学;数学阅读;阅读材料;过程指导;素养评价

苏霍姆林斯基曾说:“一个人的智力启蒙、道德养成、素质培养以及创新能力的发展,都离不开阅读。”数学知识的掌握、数学方法的理解、数学思想的感悟等,都要通过对数学语言的阅读来完成。

一、数学阅读的内涵与价值

(一)内涵

数学阅读是指学习者围绕数学材料或数学问题,根据已有的数学知识或经验,以数学语言为载体,以数学思维为基础,用数学的方法、思想来理解、吸取知识,感受、领悟文化的学习活动。[1]根据上述对数学阅读内涵的论述,我们可以从数学阅读的一般性和特殊性来概括数学阅读的特点:

首先,数学阅读具有一般阅读的共性。它是一种学习活动,需要学习者对阅读材料进行内部言语的转化,然后在头脑中进行加工。这是发生在学习者头脑中的,具有一定的内隐性。

其次,数学阅读具有数学学科的特性。(1)数学阅读的材料由文字语言、符号语言和图表语言组成,具有简洁、准确等特点,阅读时需要在三种语言之间灵活转换;(2)数学阅读的材料主要用归纳和演绎的方法呈现,体现数学的严谨性,阅读时需要用到抽象、概括、分析、综合、比较、转化等数学思维方法;(3)数学阅读往往需要手脑并用、读写结合、认真细致,才能较好地理解、吸收阅读内容;(4)数学阅读的效果与学习者原有的数学知识和经验密切相关。

(二)价值

第一,数学阅读有助于学生数学语言理解和表达水平的提高。数学语言是沟通真实世界与数学世界的桥梁、理解数学世界的工具和解决数学问题的载体。[2]随着时代的发展,数学语言的交流功能日益增强。要实现数学语言的交流,就要理解数学语言并用数学语言进行准确的表达。数学阅读的材料正是用数学语言组织的,学习者在三种语言之间进行灵活的转换,正是在促进数学语言的理解和表达。

第二,数学阅读有助于学生对数学知识的深度理解。很多数学阅读材料是对数学知识的拓展和延伸,或用另一种直观趣味的形式表达数学知识,这样更利于学生加深对所学数学知识的理解。例如,二年级教学“万以内数的认识”,重点是理解十进位值制记数法。教师引导学生阅读有关古人计(记)数的材料,了解十进位值制记数产生的历史,使学生深刻理解十进位值制记数的原理。

第三,数学阅读有助于学生自主学习能力的提升。“教是为了不教”的道理早就告诉我们要培养学生的自主学习能力,培养其成为终身学习者。阅读是学生未来学习的主要途径。数学阅读有助于培养学生的自主学习习惯,提升自主学习能力。

第四,数学阅读有助于学生个性化学习,培养对数学的好奇心和求知欲。数学阅读丰富的内容能满足学生个性化学习的需求,使不同的学生可以根据自己的兴趣选择阅读材料,在点上深入,于面上扩展。比如,张景中院士的科普著作《数学家的眼光》,精心组织阅读材料,充分挖掘了数学的趣味价值、生活价值、育人价值,展示了数学的知识源流、功能定位、审美娱乐与多元文化。

总之,数学阅读对学生数学眼光、数学思维、数学语言的培养和训练有不可或缺的积极作用,可以打通课堂内外、学校内外的学习壁垒,实现由学科教学到学科育人。

二、数学阅读材料的利用和开发

除了教材,现有的数学阅读材料,如一些数学科普读物,绝大多数针对性不强、知识点分散,并不十分契合小学生数学阅读的需要。因此,要开展数学阅读教学,除了要用好教材,还要适度开发匹配学情的数学阅读材料。

(一)用好數学教材中的例题、习题

现行小学数学教材多以问题驱动探索、引领发现知识的方式编排,其中例题和习题占据主要篇幅。而审题阅读是一种十分重要的数学阅读,因此数学教材中的例题和习题是学生数学阅读最重要的资源。现行小学数学教材中,例题的情境富有生活气息,形式常为卡通人物对话,从而利于学生代入思考;习题采用文字语言、符号语言、图表语言描述,从而利于学生在阅读中不断增强三种数学语言的理解、表达和意义转换。

对于例题和习题,有时可以放手让学生自主阅读,寻找条件和问题,理清关系;有时则需要适度提问,使学生能聚焦阅读的重点和难点,这样的提问既是一种引导,也是一种自主阅读的示范。

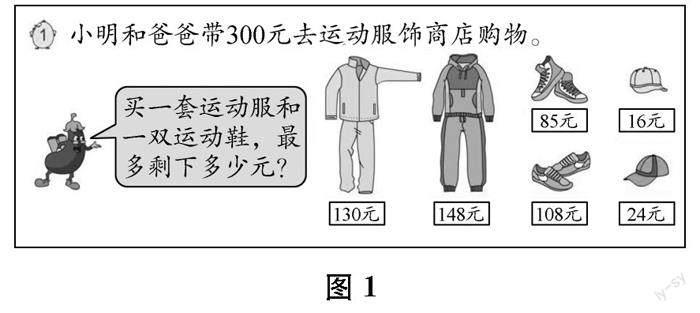

例如,引导学生阅读苏教版小学数学三年级下册第27页例1(如下页图1所示)时,教师提问:仔细读题,已知哪些条件,要求什么问题?学生回答后发现条件很多。教师继续提问:你打算选择哪些条件来解决问题?为什么?将阅读的重点引向对问题的理解。学生回答:应该选择“单价为130元的运动服”和“单价为85元的运动鞋”这两个条件,因为要使剩下的钱最多,就要买最便宜的商品。

(二)用足数学教材中的拓展阅读内容

数学教材中的拓展阅读内容(如苏教版小学数学教材中的《你知道吗》栏目)是非常适合学生拓宽、加深数学认识的数学阅读材料。但是,很多教师囿于考试要求以及知识和技能目标,忽视了学生对拓展阅读内容的阅读,最多让学生读一遍就过去了。要用足拓展阅读内容,需要充分挖掘教材限于篇幅所给的简短内容背后更丰富的内涵。

例如,苏教版小学数学六年级上册“比的认识”内容后的《你知道吗》栏目介绍了“黄金比”,只用了短短的三行字。如果只是让学生读一读,则学生根本不能对“黄金比”有多少体会。所以,我们围绕“黄金比”进行拓展设计,从让学生选择“最美长方形”的实践活动入手,探索长方形最美的原因,发现当宽与长的比接近黄金比时,是大家公认的最美长方形。之后,又让学生不断了解生活中黄金比的应用,深化对黄金比的认识。用了整整一节课,让学生对“黄金比”的历史、定义、应用有了比较全面的了解。实际上,苏教版小学数学教材中的每一个《你知道吗》都能拓展开发出内容丰富的数学阅读材料。

(三)补充教材之外的数学史材料

数学史不仅追溯数学内容、思想和方法的演变、发展过程,而且探索影响这一过程的各种因素,以及数学学科的演变、发展对人类文明的影响。了解一些数学史,知道某个数学知识的学术意义和生活意义,感受数学家的执着追求精神,展望数学发展的前景,对学生加深对数学知识的理解、感受数学思想方法、增强数学学习的兴趣、培养严谨专注的学习态度都大有好处。

例如,教学“两位数乘两位数”后,我们开发了有关乘法计算的历史阅读材料,展现从古人用算筹、算盘计算到“铺地锦”、画线计算,再到信息时代

用计算机计算的历程,并将阅读材料录制成形象生动的视频,使学生对枯燥的乘法计算有了全新的认识,惊叹于人类的智慧。

(四)开发教材之外的思维拓展类阅读材料

思维拓展类阅读材料是基于教材内容适度提升,着重训练学生数学思维的阅读材料。学生阅读这类材料时,在提示语的引导下,边读边思,自主探索,用数学的知识和方法解决有关的问题。我们系统开发了三至六年级思维拓展类阅读材料,编成学生读物,仿照教材的设计,通过例题讲解、卡通人物提问、“试一试”、“小试牛刀”等方式或板块,引导学生自主阅读;同时,对每道例题,都会进行方法或策略的总结,使学生在阅读中发展分析、综合、演算、推理等一系列思维能力。

例如,学习了“长方体表面积和体积的计算”后,学生虽然能熟练地计算长方体的表面积和体积,但是遇到长方体补、割、增、减(长、宽、高)等有所变化的情况时,常常不知道该怎样思考,也很难发现其中的变化规律,算出相应的表面积和体积。这样的“变化”内容(问题)对学生空间观念的发展、数学思维的培养有很大的好处。因此,我们开发了《长方体表面积和体积的变化》思维拓展类阅读材料,精心设计了两道例题,引导学生画出示意图后解答,并总结解题经验。例题如下:

1.两个长、宽、高分别是9厘米、7厘米、4厘米的小长方体拼成一个大长方体。这个大长方体的表面积最小是多少平方厘米?

2.一个长方体长10分米、宽3分米、高5分米。如果要使这个长方体的表面积增加32平方分米,宽和高不变,求增加后长方体的体积。

(五)开发教材之外的跨学科实践类阅读材料

数学阅读要更好地理解文字语言、符号语言和图表语言,除了分析、综合、演算、推理等思维活动,常常还需要借助工具、模型等,开展数学实验,进行验证。同时,数学也是其他学科研究和交流的工具,科学、艺术甚至语文中都藏着数学,生活中应用数学知识解决的实际问题更是举不胜举。因此,可以立足数学学科,开发跨学科实践类阅读材料,引导学生在阅读时动手动脑,融合多学科知识解决实际问题。开发这类材料时,要找准学生的兴趣点,把握学生的知识基础,广泛收集阅读资料,进行合理的筛选和组合。

例如,我们开发了《神奇的莫比乌斯环》跨学科实践类阅读材料:

神奇的莫比乌斯环

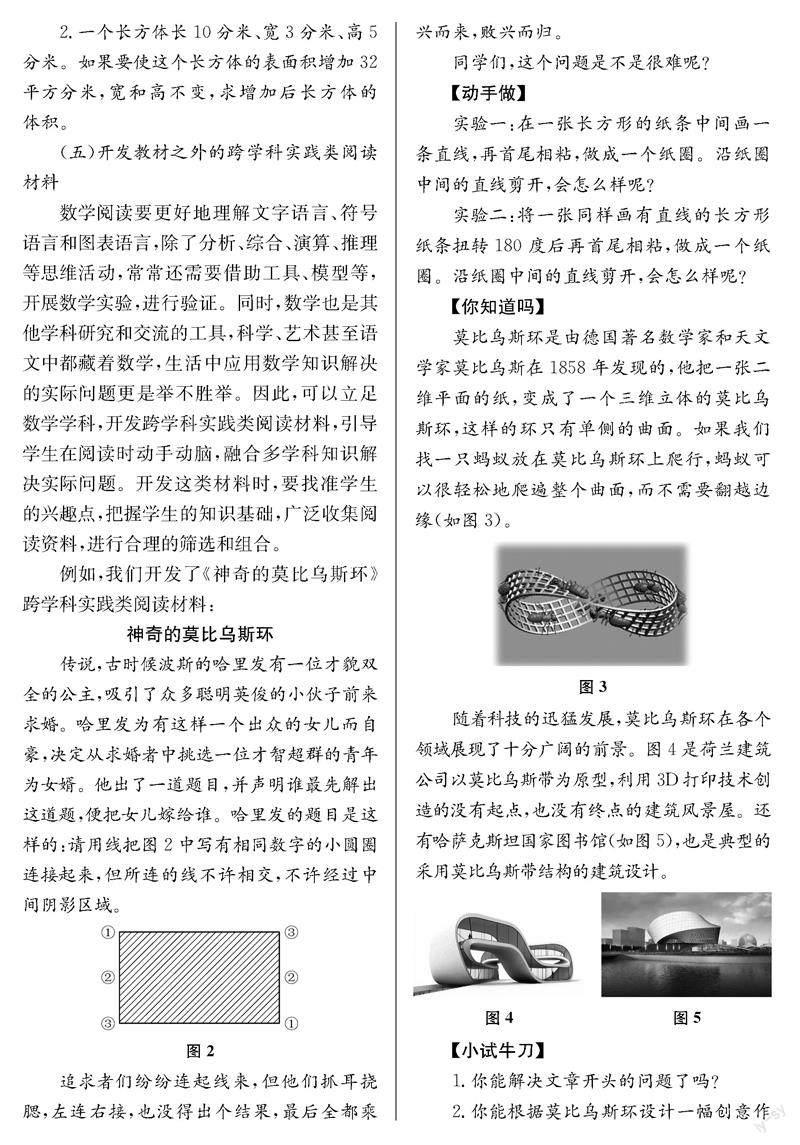

传说,古时候波斯的哈里发有一位才貌双全的公主,吸引了众多聪明英俊的小伙子前来求婚。哈里发为有这样一个出众的女儿而自豪,决定从求婚者中挑选一位才智超群的青年为女婿。他出了一道题目,并声明谁最先解出这道题,便把女儿嫁给谁。哈里发的题目是这样的:请用线把图2中写有相同数字的小圆圈连接起来,但所连的线不许相交,不许经过中间阴影区域。

追求者们纷纷连起线来,但他们抓耳挠腮,左连右接,也没得出个结果,最后全都乘兴而来,败兴而归。

同学们,这个问题是不是很难呢?

【动手做】

实验一:在一张长方形的纸条中间画一条直线,再首尾相粘,做成一个纸圈。沿纸圈中间的直线剪开,会怎么样呢?

实验二:将一张同樣画有直线的长方形纸条扭转180度后再首尾相粘,做成一个纸圈。沿纸圈中间的直线剪开,会怎么样呢?

【你知道吗】

莫比乌斯环是由德国著名数学家和天文学家莫比乌斯在1858年发现的,他把一张二维平面的纸,变成了一个三维立体的莫比乌斯环,这样的环只有单侧的曲面。如果我们找一只蚂蚁放在莫比乌斯环上爬行,蚂蚁可以很轻松地爬遍整个曲面,而不需要翻越边缘(如图3)。

随着科技的迅猛发展,莫比乌斯环在各个领域展现了十分广阔的前景。图4是荷兰建筑公司以莫比乌斯带为原型,利用3D打印技术创造的没有起点,也没有终点的建筑风景屋。还有哈萨克斯坦国家图书馆(如图5),也是典型的采用莫比乌斯带结构的建筑设计。

【小试牛刀】

1.你能解决文章开头的问题了吗?

2.你能根据莫比乌斯环设计一幅创意作品吗?

从有趣的故事引入,让学生在动手实践中感受莫比乌斯环的神奇,再让学生阅读莫比乌斯环的历史和生活应用,将数学、力学、美学等知识融合起来,使学生感悟数学的实践意义。

三、数学阅读教学要做好过程指导

作为基本的数学学习方式,数学阅读应落实在日常的数学教学过程中。教师的指导应常态化,从而真正帮助学生培养阅读习惯,掌握阅读方法,形成个性化阅读方式,有效提高数学阅读能力。下面从日常教学的时段划分入手,探索如何指导学生的数学阅读。

(一)课前阅读:设计“阅读学习单”,扩大学生认知背景

作为基本的预习方式,课前阅读除了让学生初步理解新知,使课堂学习聚焦疑难问题,更加有效,还应让学生充分感知,扩大认知背景,从而在课堂学习中更好地同化新知。为此,教师要精心设计“阅读学习单”,以问题引领的方式,聚焦阅读重点,指引阅读路径。

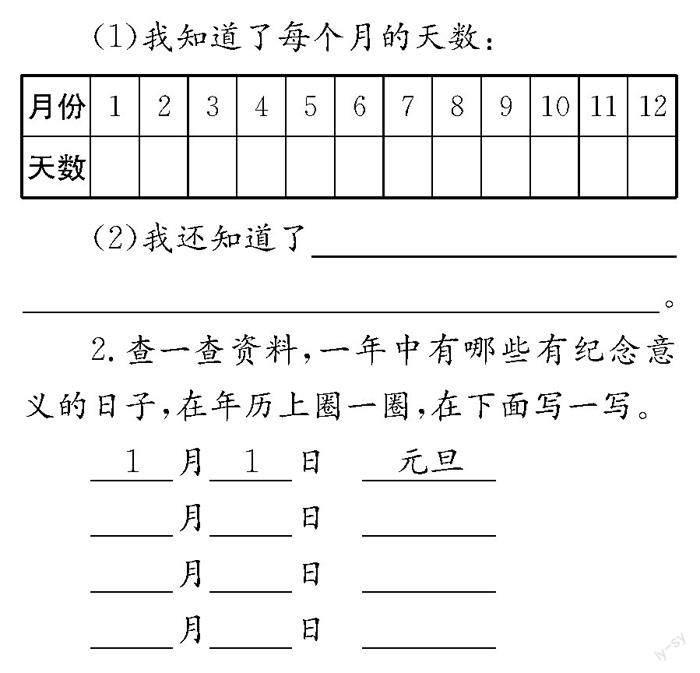

例如,苏教版小学数学三年级下册《年月日的秘密》一课,我们设计的“阅读学习单”如下:

1.阅读课本第44—45页的内容,仔细观察年历,你能知道些什么?记录下来。

(1)我知道了每个月的天数:

(2)我还知道了。

2.查一查资料,一年中有哪些有纪念意义的日子,在年历上圈一圈,在下面写一写。

3.查一查资料或询问家长,你还知道哪些有关“年月日”的知识和趣事?

4.关于“年月日”,你还有哪些问题?

这份“阅读学习单”围绕“年月日”,引导学生自主阅读教材、查阅资料。通过指向学习目标的4个问题,使学生的阅读有目的、有重点、有方向、有路径,知道读什么、怎么读;并且用回答和提问的方式记录阅读的结果,也为教师准确了解学生课前阅读后的学习基础提供依据。

(二)课中阅读:梳理阅读问题,引领学生深度理解新知

课前阅读后的课中学习不能再用常规的学习模式,而应该是“疑问导向式”学习:学生在自主探索、合作交流和进一步阅读中,实现答疑解惑,获得对新知的深度理解。在这个过程中,教师应该是引导者、组织者、支持者。引导者,即对学生自主阅读后提出的问题进行梳理,明确重点问题、核心问题和次要问题、派生问题,引导学生集中解决重要问题、核心问题;组织者,即创设自主探索、合作交流和进一步阅读的良好氛围和环境,以驱动性任务使学生积极参与学习;支持者,即为学生提供相关的阅读资源、学习工具、评价方案等,使学生在学习困难时能获得有效的帮助。

例如,苏教版小学数学三年级下册《认识吨》一课,学生通过课前阅读,知道了“吨是用来称量比较重的或比较多的物品的质量单位,可以用字母t表示, 1吨=1000千克”,提出了“1吨到底有重?”的问题。解决这个问题既要让学生阅读,更要让学生体验。教学时,教师先出示教材中的情境图,引导学生读懂图意:每袋大米100千克,有10袋大米,一共1000千克,就是1吨。学生了解了10袋100千克的大米是1吨,但对1吨仍然没有感觉。教师再让学生搬一搬一袋25千克的大米。1个学生搬不动,2个学生才能搬起来。又让学生想一想:几袋25千克的大米是1吨?学生口答:40袋。此时,教师让学生想象一下,这样的40袋大米堆起来有多高。学生惊讶地叫起来。此时,他们对1吨有了一定的感觉。教师接着出示教材中“想想做做”第1题的图,引导学生读懂图意:每头牛重500千克,2头牛重1吨……这样的“阅读+实践”的体验方式,使学生逐渐形成对1吨的量感。

此外,对于课中阅读,还要引导学生抓住数学表述的关键词理解数学知识,体会数学语言的严谨性。例如,教学分数的基本性质“分子与分母同时乘或除以一个不为零的数,分数的大小不变”,要引导学生抓住“同时”“乘或除以”“不为零”等关键词来理解。

(三)课后阅读:拓宽学生眼界,倡导个性化学习

阅读拉长了学习的时间轴,使学习不再是课堂的专利。课后阅读应具有拓展性:基于教材又高于教材,是课内学习的延伸。学生通过课后阅读解决课上没有解决的问题,了解与新知相关的生活应用或其他学科联系。这样的阅读更加符合学生的兴趣爱好,更能体现数学的价值。例如,教学《用数对确定位置》后,教师推荐学生阅读笛卡儿的故事,了解坐标系及用数对确定位置的历史;教学《24时记时法》后,教师推荐学生阅读地理学科中时区划分的知识,了解更多有关时间的知识。实际上,上述第二至第五類阅读材料都可以让学生课后自主阅读——当然,也可以在新知教学后组织补充阅读,还可以开发成拓展性阅读课或微课。我们基于微课短小精悍的特点,开发了100多节拓展性阅读微课,让一些数学阅读能力弱、思维主动性差的学生通过观看微课,获得丰富的数学拓展知识。

除了纸质、电子材料的阅读,还要基于其他载体将数学阅读充分渗透学生的日常生活中,帮助学生在熟悉的情境中体验数学阅读无处不在。例如,认识千克后,让学生到超市看看哪些物品的质量用千克表示,拎一拎这些物品有多重,再找找还有哪些地方有千克;认识小数后,让学生到超市看看商品的价格,算一算购买某些商品一共要多少元,再找找还有哪些地方有小数。

四、通过素养评价及时反馈数学阅读教学成效

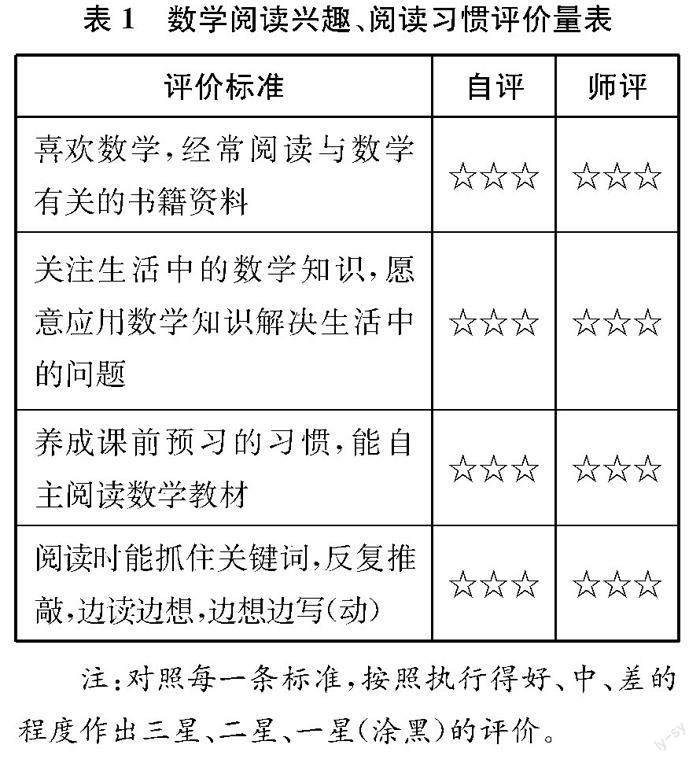

对学生数学阅读素养的评价可以从阅读兴趣、阅读习惯和阅读能力三个维度进行。

阅读兴趣、阅读习惯的评价可以通过调查、访问、观察的方式获得。评价量表如表1所示。

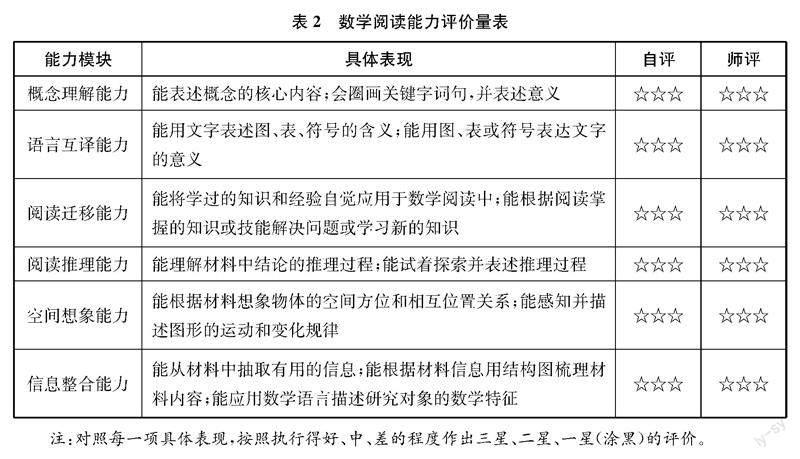

杨红萍团队的研究表明:三年级和六年级学生数学阅读能力的结构相同,由概念理解能力、语言互译能力、阅读迁移能力、阅读推理能力、空间想象能力和信息整合能力6个因素组成。[3]

概念理解能力是指对阅读材料中涉及的数学概念理解和掌握的能力。概念是数学的基础,概念理解是数学阅读的基础。一些学生之所以不能独立地理解阅读材料,往往是因为不理解其中涉及的数学概念,从而造成阅读的断裂、不连贯。

语言互译能力是指阅读数学材料时不断地在文字语言、符号语言和图表语言之间进行转换的能力。例如,能够用线段图或示意图表示题意,能够由统计图表准确地找到所要的信息,等等。

阅读迁移能力是指将已有的数学知识和经验自觉地应用到数学阅读中,同时将阅读中的收获自觉地应用到下一次数学阅读中的能力。例如,阅读“神奇的黄金比”的材料,需要自觉应用比的知识理解黄金比的意义及形成。

阅读推理能力是指阅读数学材料时应用演绎或归纳法进行推理的能力。由此可以把握阅读内容的逻辑关系,从而真正理解阅读内容。例如,阅读“圆面积的另一种计算”的材料,需要应用推理发现把圆转化成近似的三角形后各部分之间的关系,再根据三角形的面积公式推导出圆的面积公式。

空间想象能力是指面对抽象、静态的阅读材料,通过自己的想象、思考形成直观、动态的感受的能力。例如,阅读《小圆点奇遇记》的故事,需要想象或画图,才能明白“过一点可以画无数条直线”“过两点只能画一条直线”“从一点引出两条射线就组成一个角”等内容。

信息整合能力是指对阅读材料反映的信息优化组合、综合分析的能力。例如,阅读一道数学题,需要从题目中抽取已知条件和所求问题,发现条件之间的联系,挖掘问题背后隐藏的信息,等等。

以上六大阅读能力的评价,可以通过观察学生数学课堂的学习表现获得;也可以通过设置阅读表现性评价任务,观察学生独立完成数学阅读任务的情况来分析获得。评价量表如表2所示。

参考文献:

[1] 李兴贵,幸世强,冯国卫,等.新课程数学阅读教学新论[M].成都:四川大学出版社,2006:23.

[2] 孙晓天,张丹.义务教育课程标准(2022年版)课例式解读:小学数学[M].北京:教育科学出版社,2022:20.

[3] 杨红萍,杨捷,杨蓉蓉.中小学生数学阅读能力结构发展研究[J].数学教育学报,2022(4):8085.