基于大概念的高中语文项目化学习设计与实施

陈琳

摘要:项目化学习是指向学科核心素养教学的有益探索,本文以编写《古典诗词鉴赏集》为例,探索了基于大概念的高中语文项目化学习设计,并提出了具体的实施策略:厘定大概念,确定项目化学习的核心内容;聚焦大概念,开展项目化学习实践活动;融通大概念,多元评价项目化学习成果。

关键词:大概念 项目化学习 教学实践

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(下简称《课标》)提出:“‘语文学习任务群以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养。”[1]课标自颁布以来,在学习任务群和人文主题的双线组织中,为学生创造了主动参与、积极创造和多元评价的机会。但由于高中生的阅读能力存在分层情况,单篇教学与专题教学存在着差异,导致课堂热闹有余而思辨不足,给核心素养的达成带来了一些困境。

通过厘定、聚焦大概念以改进教学方式,建构以大概念为本的项目化学习,是转变课堂形式的一种有效路径。既能让学生以主人公的角色参与全程,达成概念性理解,激发学习兴趣,又能通过合作探究、多元评价的方式进行成果展示。项目化学习本身包含了复杂性、系统性和评价性,故本文结合《课标》与统编版高中语文教材,以《古典诗词鉴赏集》的编写为例,阐述项目化学习的设计与实施过程。通过大概念与项目化学习相结合的具体实践,落实指向语文学科核心素养的要求。

一、厘定大概念,明确核心内容

《普通高中课程方案》(下简称《方案》)指出:“精选学科内容,重视以大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情景化促进学科素养的落实。”[2]通过维金斯和麦克泰对大概念的概括可知,大概念必须表述完整的语句,能对个别的事实和技能赋予意义并加以连接,是核心的、有组织的概念[3]。

项目化学习是基于学科中的关键概念和能力,知识观指向核心概念或关键概念、能力的整体理解,提出具有挑战性的驱动性问题,在解决过程中整合基础知识与技能的学习活动[4]。在确定核心概念前,应先进行概念理解。以编写《古典诗词鉴赏集》的前置操作为例,可通过立足真实学情,驱动学生理解概念,整合事实性知识,明确项目学习的核心内容来厘定大概念。

1.立足真实学情,寻找驱动性问题

驱动性问题“是通过有趣的、与学生亲和的方式驱动学生投入项目化学习”[5],如何调用旧有认知,建构学生自己的概念体系,进一步进行知识与技能的迁移,是项目化学习开始的问题原点。学生对古诗词知识的认知存在着差异,就核心概念的理解也存在着偏差,如有些同学混淆了诗歌体式与题材,有些同学不清楚表达技巧和表达方式等核心知识的具体内容。学生所呈现出的关键问题,需要教师进行项目设计前,综合考虑学情差异,找到问题原点,对驱动性问题进行选择与优化。通过筛选思维品质较佳的问题,最终生成“如何鉴赏古典诗词,做中华优秀传统诗词的传承者”的驱动性问题。在进行前置操作时,学生通过自主阅读教材,课下搜集资料,整理汇总后,确定项目成果为“选择本专题中你最喜欢的文人及其作品(时间限定为先秦至宋),编写一本《古典诗词鉴赏集》”。

2.整合学习资源,筛选核心概念

埃里克森认为大概念可以是学科和特定主题相联系的“微观概念”而形成的“概括”。[6]如何打通学生从“概念性的视角”通往语文学科的迁移路径,应当从驱动性问题出发,整合学习资源,筛选关键概念。

在驱动性问题“如何鉴赏古典诗词,做中华优秀传统诗词的传承者”的导向下,梳理《课标》中对学习目标与内容的概括,可知诗歌阅读教学中需要引导学生感受诗歌的艺术形象,欣赏语言表达,理解作者的情感态度,提高文学鉴赏能力;写作教学的要求是把握文体特征并能表达交流。笔者在梳理了统编教材后发现,学习古诗词应不囿于专题或单元,可結合其他单元梳理概念。如必修上册第二单元《芣苢》与“古诗词诵读”中的《静女》都选自《诗经》,是先秦诗歌的典范之作,可与本册第三单元的古体诗作一并梳理。在“古诗词诵读”中,选入五代李煜的《虞美人》和秦观的《鹊桥仙》,可一同并入其中,用以补充“词”的发展变化。结合教材的学习提示与单元研习任务后,如必修上册第三单元的单元导语中涵盖了“体味古人丰富的情感”“汇集了不同时期、不同体式的诗词名作”“掌握古诗词鉴赏的基本方法”等内容。整合《课标》与教材的相关内容,笔者对《古典诗词鉴赏集》的编写成果作了相关概念的梳理:

相关任务群:文学阅读与写作、中华传统文化经典研习。

关键概念:古体诗、近体诗、魏晋诗歌、唐诗、宋词、体式、风格、语言、表达技巧、比兴、表达效果、韵律、节奏、形象。

通过梳理相关概念,究极根本可得:诗词的内核是情感的表达,而美感的来源离不开体式的呈现。更进一步,可以将项目化学习的大概念确定为“探究情感表达与诗歌体式的联系”。

通过分析学情与整合学习资源的前置操作,厘定关键概念,确定了“探究情感表达与诗歌体式的联系”的大概念和项目成果为“编写《古典诗词鉴赏集》”,并以此开展以学生为主体的项目化学习。

二、聚焦大概念,开展项目学习

巴克将项目化学习定义为“是对复杂、真实问题的探究过程,也是精心设计项目作品、规划和实施项目的过程,在这个过程中,学生能够掌握所需的知识和技能”[7]。如何用大概念为项目化学习构建实施路径,可通过概念地图确定项目任务,在活动中遵循概念为本模式,通过合作探究开展项目设计,促进学生的深度理解,为项目化成果的呈现提供支架与路径。

1.建构概念地图,确定学习目标

概念地图是“以视觉化的形式阐明了在知识领域里学习者是怎样使概念之间产生关联的,并且揭示了知识结构的细节变化”[8]。通过梳理核心概念,提取大概念,将概念地图作为学习工具,可为项目化的学习提供学习支架。

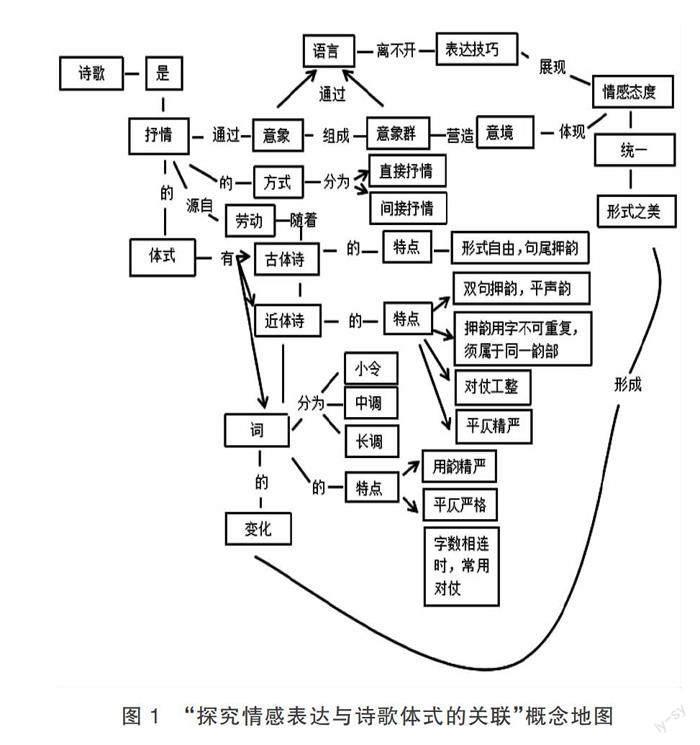

诺瓦克认为“概念图展示的不是概念的简单定义,而是一套完整的命题,而这些命题在一个特定知识领域中表现了一个概念是怎样与其他概念联系起来的”[9]。根据刘徽教授的“确定概念焦点—发现上位概念—制作概念地图”[10]的实施路径。通过厘定项目化学习《古典诗词鉴赏集》的前置操作,应确定概念焦点为“情感表达与诗歌体式”,再结合《课标》中“借助使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力”[11]的阐述,教材单元导语中的“感受诗人的精神世界,体会诗人对社会的思考和对人生的感悟,提高自身的思想修养和文化品味”,可发现探究的目的是提升审美鉴赏与创造能力,指向中华传统文化传承与理解,因此可得出上位概念应当为“诗词鉴赏”。通过寻找概念路径,如“学生很难从多个角度鉴赏诗词的内容”(学习难点)与“学生能正确地运用表达技巧鉴赏诗词”(评价标准)等路径,搭建地图框架,进一步修正地图,最终形成“探究情感表达与诗歌体式的关联”的概念地图(见图1)。

通过对驱动性问题与学情的分析后,根据项目任务和概念地图,可以确定项目学习目标是:

①在梳理古体诗、近体诗、词的体式特点后,能够归纳诗歌发展与流变过程中的规律。

②能够在比较阅读中,利用思维导图,筛选各诗的意象,梳理意象的象征意义,探究意象群的特点,体会诗人表达的情感,分析意象组合产生的抒情效果。

③能够提炼诗词的表达技巧,通过梳理诗歌语言表达技巧,探究诗歌语言的表达效果。学会根据评价量规自评、互评与修正,提高鉴赏表达能力与合作效率。

在大概念的统摄下,通过梳理关键概念,形成联系紧密的概念层级系统,并在学习目标中利用概念地图,使学生从掌握事实性知识的基本目标走向持续性探究的深度学习。

2.设计挑战任务,开展实践活动

托马斯认为高质量的项目化学习应当聚焦在能够驱动学生去面对学科中的核心概念或原则的关键问题。学生可以“建立起项目活动和隐藏其后的希望掌握的概念性知识之间的关联”[12],在实践活动中掌握关键能力。

在明确目标后,学生根据“编写一本《古典诗词鉴赏集》需要完成哪些部分的设计”确定了小组的任务分工,明确了所需内容,如书名、封面、体例、序、评论内容、推荐语等,并推选出了任务的负责人员。

根据任务分工,结合项目目标制定了本次项目化学习的任务与活动,即“追溯源流”“意在景中”“诗意之美”与“成果展示”等。

任务一 追溯源流:沿着时间轴线,探究体裁类型与发展脉络

活动1:借助时间轴,给诗词排序。

活动2:梳理探究古体诗、近体诗、词的体式特点。

活动3:归纳诗歌发展与流变过程中的规律。

任务二 意在景中:梳理古典诗词的意象特点,探究意象的表达与情感的关联

活动4:诵读古诗词文本,筛选各诗的意象,體会诗人表达的情感。

活动5:梳理意象的象征意义,探究意象群的特点,分析意象组合产生的抒情效果。

任务三 诗意之美:探究古典诗词的表达技巧

活动6:梳理语言表达技巧,探究诗歌语言的表达效果。

活动7:提炼各文本的表达技巧,整理出思维导图。

任务四 成果展示:梳理诗论的呈现与表达,撰写鉴赏短评

活动8:梳理文论,找出主要观点,分析作者如何鉴赏诗词。

活动9:选择你最喜欢的诗或词(先秦至宋),写一篇鉴赏文稿。

项目任务与活动紧扣“探究情感表达与诗歌体式的联系”的大概念展开。在活动3中,学生梳理诗歌的创作时间,探究出诗歌的体式特点与发展规律,即诗歌源于劳动;诗歌都押韵,多押尾韵、偶句韵;在体式上,由《诗经》以四言两顿发展到五言、七言;体裁由自由的古体诗,走向严格定型的近体诗、词和曲;诗体的发展变化受时代的影响等内容[13]。在活动7中,通过活化大概念,学生自主选择呈现方式(思维导图、表格等)探究诗歌的表达技巧,在梳理与探究中进行知识能力的迁移。

通过明确学习目标,设计符合学生认知规律的挑战性任务,促使学生在兴趣中学习,在学习中合作,在合作中思考,在思考中推进项目进程。

三、融通大概念,评价项目化学习

项目化学习评价涵盖了学习成果和学习过程的评价,教师要立足于大概念,既要鼓励学生参与评价量表的制定与修改,又要在过程中预判、发现并修正问题,站在多元的评价角度引导学生思考和改进。

1.构建评价量规,推进项目进程

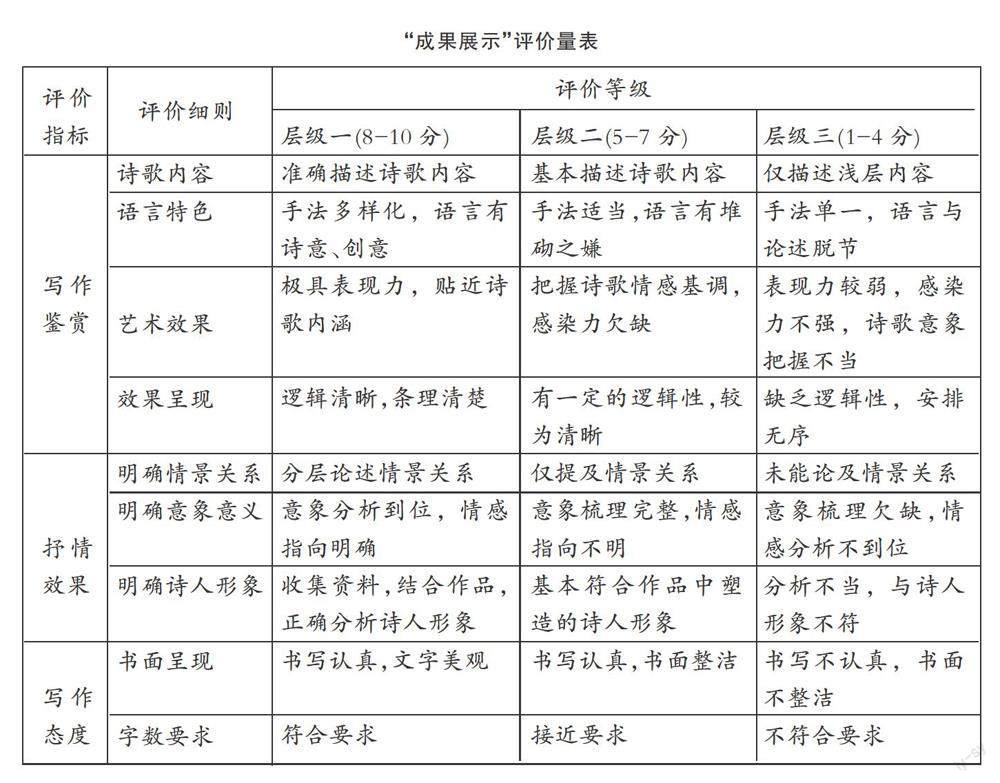

项目化学习的评价关注评价目标的实现,让学生明白怎样参与活动,怎样达到成果要求。评价量表需要清晰恰切,评价细则应尽可能清晰,评价维度可以在内容选择与活动表现中多元发展。以本次的项目化学习为例,在编撰《古典诗词鉴赏集》的过程中,围绕“成果展示”的活动,经班级讨论拟定了一份评价量表,结合核心概念,从“写作鉴赏”“抒情效果”和“写作态度”等内容进行分项评价(见下表),指向关键能力的同时,也在合作中提高鉴赏能力。

在第一次自评与互评时,评价结果都不甚理想,评语中不乏有只论语言表达,罔顾思想涵养;或只抓意象情感,忽视体式之妙等情况。在此赏析困境的背后,是学生阅读与鉴赏活动能力的不足。笔者在课后提供了叶嘉莹《谈诗歌的欣赏》与莫砺锋《当你心情欠佳的时候,千万不要登高眺远》两篇文章,学生在品析鉴赏方法与行文方式后进行修正,具体呈现如下:

学生初稿示例:

(《将进酒》)开头写人生就像黄河之水奔腾入海,一去不复返,告诫人们应该及时行乐,莫负光阴。

修改稿示例:

(《将进酒》)开篇第一句“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”便用了独属于李白浪漫瑰丽的想象。先论时光流逝,如江河入海一去不回;后又用“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”去看这人生苦短。这朝暮间青丝白雪,是李白失意的悲哀。

诗篇开头一句为空间范畴的夸张,一句是时间范畴的夸张,排比铺陈,韵脚妥帖,格律对仗,如挟天风海雨迎面扑来,悲而能壮,哀而不伤,慷慨且豪放。

初稿仅从整体描述自己对《将进酒》的理解,论述较为空泛、笼统;修改稿则能依据评价细则,从核心概念入手,对诗歌情感、语言等方面进行观照,达到概念性理解的迁移与提升。

2.反思项目历程,指向核心素养

在《古典诗词鉴赏集》的项目实施过程中,学生的参与度和讨论度很高,全员参与了诗集的策划与展示,可见项目化学习充分激发了学生的内驱力与主体性。但实施过程并非是一帆风顺的,如笔者在推进项目学习进程时,发现不少学生在品评时出现了阅读聚焦短暂、诗歌解读单一、分析层次浅显等问题。在了解到学生的困惑、推进过程中的困难后,笔者反思并梳理了“探究情感表达与诗歌体式的关联”的大概念,对概念地图进行细化修正,增加了笔记、札记、表格、思维导图等呈现方式,并在课堂上给予学生更多的表达空间。

除了课堂合作讨论等学习方式,提供课内向课外延伸的学习资源和知识支架也尤为重要。学生在初期普遍存在文本解读浅表化等问题,大部分存在脱离概念性理解的情况。通过师生共同细化评价,在讨论中与学生一起完善项目设计,如为了呈现较为专业的目录体例,学生梳理了先秦至宋的诗词短评,收集排序后拟定专题名(如两汉遗风),为相关专题撰写小序,并附上互评结语。

随着《古典诗词鉴赏集》的结集、展示与获奖,学生在项目成果评价的助推下,在阅读与鉴赏、梳理与探究、表达与交流的学习活动中,他们的探索欲望被充分激发,最终指向“可迁移的语文概念性知识的深层次理解”[14]。

在高中语文项目化学习中,通过编写《古典诗词鉴赏集》的项目化学习成果,让“一篇”“一课”模式走向阅读经验的迁移探究。学生在真实的驱动性问题导向下开展实践活动,通过厘定、聚焦、融通大概念的策略建构项目化学习的目标与任务,开展实施过程。在阶梯式任务的探究实践中,明确项目内容,依据评价量表,完成项目成果。既在项目化学习中提高了学生的合作探究能力,又充分展现了交流表达与鉴赏能力,促使学生在項目化学习中走向深度理解。

参考文献:

[1][11]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》[S].北京:人民教育出版社,2020:8,17.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中课程方案(2017年版,2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2018:4.

[3]格兰特·维金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2017:144-145.

[4][5]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2021:129,55.

[6]林恩·埃里克森,洛伊斯·兰宁.以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].鲁效孔译.上海:华东师范大学出版社,2008:34.

[7]巴克教育研究所.项目学习教师指南:21世纪的中学教学法[M].任伟译.北京:教育科学出版社,2008:4.

[8]钟志贤,陈春生.作为学习工具的概念地图[J].中国电化教育,2004(1):23.

[9]诺瓦克.学习、创造与使用知识:概念图促进企业和学校的学习变革[M].赵国庆,等译.北京:人民邮电出版社,2016:48-49.

[10]刘徽.概念地图:以概念地图促进深度学习[J].教育发展研究,2021(24):57-68.

[12]Barron,B.J.S.Schwartz,D.L.,Vye,N.J.etal.Doing with Understanding:Lessons from Research on Problem and Project-Based Learning[J].The Journal of the Learning Sciences,1998(7):271-311.

[13]林荣凑.源与流:古典诗歌的体裁[J].语文教学通讯,2021(7-8A):32.

[14]谭轶斌.语文项目学习的实践取向与设计要求[J].语文学习,2019(7):6.