初中化学模型建构的路径与教学策略探究

卢名远

【摘要】发展学生建模能力是初中化学核心素养“科学思维”的重要组成部分。本文以《金属的化学性质》为例,对其教学实施流程、设计意图进行分析,阐述以问题链为抓手,通過实验探究培养学生的证据推理和建模能力的教学设计。

【关键词】核心素养;建构模型;初中化学;金属的化学性质

《义务教育化学课程标准(2022年版)》在描述“科学思维”核心素养时明确提出要基于实验事实进行证据推理、建构模型并推测物质及其变化的思维能力。同时也指出:科学探究过程包括设计并实施实验或调查方案、获取证据、分析解释数据、形成结论及建构模型等要素。从中可知,在课堂教学中通过实验探究解决实际问题,是将证据推理与模型建构落到实处的有效做法。以下是笔者在《金属的化学性质》的教学中,探索以问题链为抓手,通过实验探究培养学生的“建构模型”素养的路径与教学策略。

一、基本策略与思路

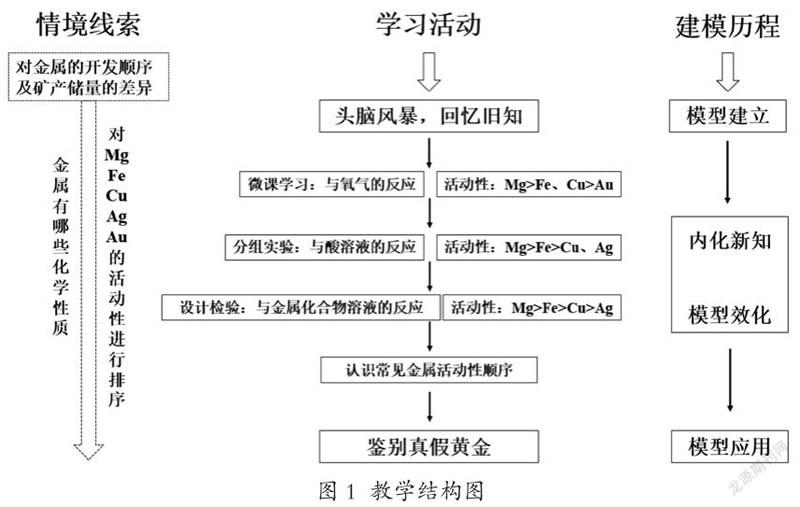

科学模型的建构需要以事实线索为依据,以方法运用为导向,以认知过程为路径。因此,从线索上看,就是基于真实问题情境,以问题链为线索,在问题解决中获取证据,进而建构相应的科学模型;从方法上看,可引导学生以观察、实验等方法,获取化学事实并进行分析概括、建构模型,从而促进学生认识模型建构及其应用的意义;从过程上看,就应遵循模型构建的基本过程来设计教学,即按照“模型建立→模型效化→模型应用”的路径,推进学生理解科学本质,并逐渐提高其建模能力。总体上说,就是形成融合真实情境、实验探究和模型建构的建构模型教学思路,如图1所示。

二、具体教学与建构过程

(一)创设情境,触发思考

情境1:金属在生活中被广泛应用,如电线、钥匙、水壶、汽车等。

情境2:阅读材料:“我国铁矿储量(1834处矿区,矿石总储量463亿吨)远远大于铜矿储量(910处矿区,矿石总储量6243万吨)。

问题:为什么铜的开发利用却比铁要早1300多年……?

学生展开分享交流。

设计意图:创设引发认知冲突的真实问题情境,激发学生未知欲望。并以此为线索,引导学生的学习。

(二)“头脑风暴”,初建模型

师:金属的开发利用,与它的性质、用途和冶炼工艺有关。而冶炼工艺的选择,又决定于金属的化学性质。金属能与哪些物质发生反应,金属具有什么化学性质?

生1:有些金属具有可燃性,能与O2反应,如Mg、Fe。

生2:金属能与酸发生反应,如,用Zn与稀硫酸制氢气。

生3:在研究质量守恒定律时,我发现Fe与CuSO4溶液能发生反应。

师:像CuSO4溶液一类我们称之为金属化合物溶液。

师:(展示初步建构的认知模型,如图2)是否所有的金属都能与氧气、酸溶液和金属化合物溶液发生反应呢?下面我们对这个问题进行研究。

设计意图:模型建立是确定所选模型的相关成分与结构,从而建立个人解决问题的初步模型。基于学生已有知识经验,采用提问、归纳、示范等方法,帮助学生初步建构认知模型。模型的初建为模型效化提供基础,也为学生进一步探究金属的化学性质以及问题的解决提供了框架与方向。

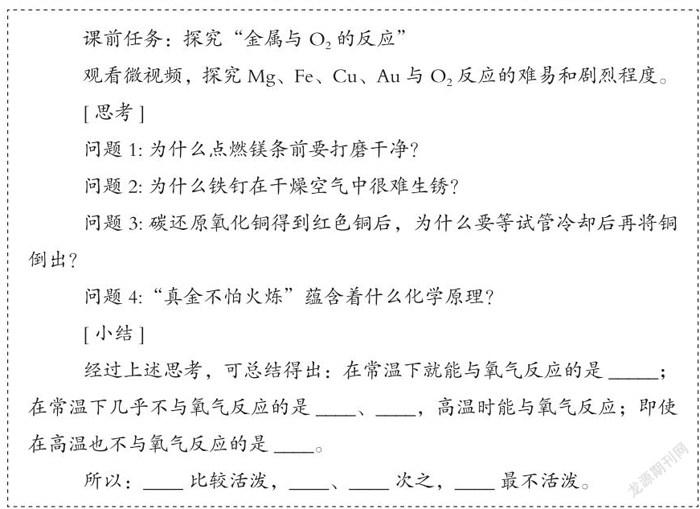

(三)微课导学,温故知新

在金属与氧气反应的教学中,以完成课前学习任务的方式,结合微课导学,提供直观素材,帮助学生温故知新。

通过微课学习、讨论交流,发现:

1.大多数金属能与O2反应,Au不能;

2.不同金属与O2反应的难易程度、剧烈程度不同,金属的活动性存在差异;

3.Mg比较活泼,Fe、Cu次之,Au最不活泼。

设计意图:对于较熟悉的金属与氧气的反应,采用课前微课导学,帮助学生回顾、对比现象,自主归纳其化学性质,并感受金属活动性的差异。

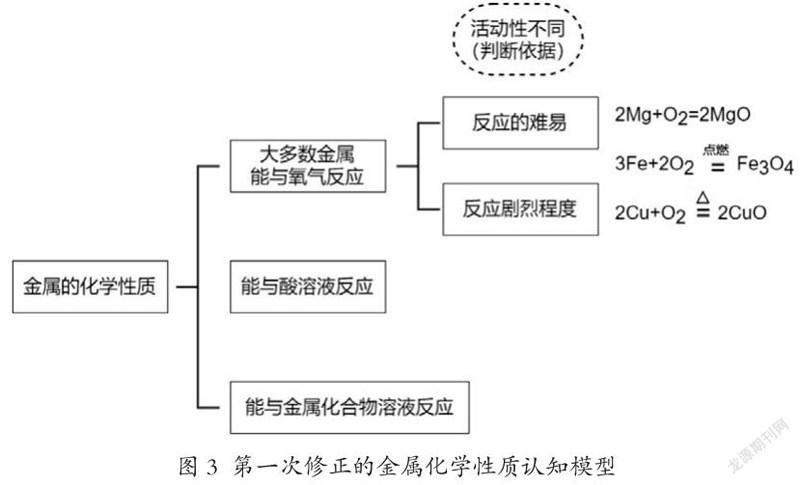

(四)内化新知,修正模型

1.与氧气反应

教师展示修正的认知模型,如图3:

师:(核对具体认识)通常,金属与氧气越容易发生反应或反应越剧烈的,其活动性是越强还是越弱?

生:活动性越强。

2.与酸溶液反应

疑问:金属与其它物质反应时,是否也有类似的差异?

师: 演示:Zn与稀硫酸反应,并将燃着的木条伸到试管口,验证所得气体为H2。

学生开展分组实验(探究Mg、Fe、Cu、Ag与稀H2SO4的反应),收集证据,汇报实验结果。

生1:Mg、Fe能与稀H2SO4反应,而Cu、Ag不能。

生2:只有部分金属能与稀硫酸反应,生成H2。

生3:不同金属与酸溶液反应的剧烈程度不同。

师:很好!请同学根据资料(溶液中含Fe2+时,显浅绿色;含Fe3+时,显黄色),仿照Zn与稀硫酸的反应方程式,写出镁、铁对应的化学方程式。

完成后,引导学生分析三个反应中反应物、生成物的特点,归纳置换反应的概念。

师:置换反应可以用通式A+BC=AC+B表示,其中,A能置换出BC中的B。如此类推,Mg、Fe都能置换出稀H2SO4中的H,而Cu、Ag不能。

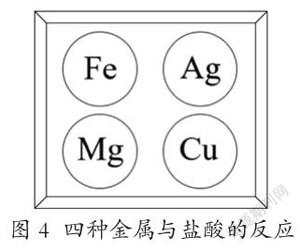

继续引入问题:将稀H2SO4换作盐酸,现象是否一致呢?实验设计如图4所示:四种金属放于多空井穴板中(底部有标签)。在实物投影下,教师按照Ag、Cu、Fe、Mg的顺序加入盐酸。

设计意图:改进实验,节约药品但现象明显,体现绿色化学理念。

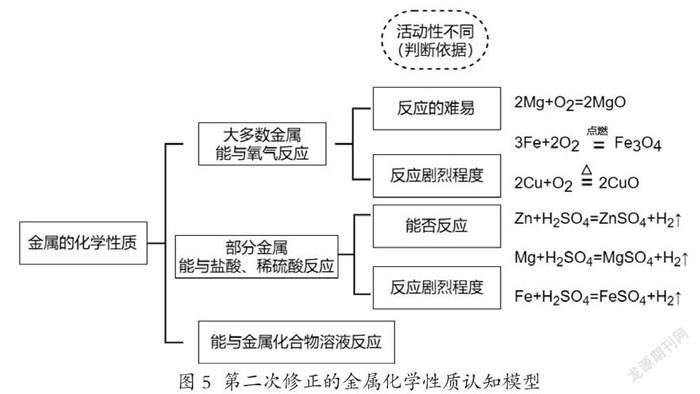

教师展示再次修正的认知模型,如图5:

通过以上探究,学生发现只有部分金属能与酸发生反应,反应的剧烈程度存在差异。由此引导学生归纳四种金属的活动性顺序。

生1:活动性Mg>Fe>Cu>Ag

生2:活动性Mg>Fe>Ag>Cu

师:究竟哪种排序正确呢?我们可以利于金属与金属化合物溶液的反应进行探究。

设计意图:改进教材实验的设计,选用镁、铁、铜及银四种金属进行实验,不仅了解了金属与酸的反应,又在探究中生成新问题,提高探究性,有利于培养学生的证据意识、问题意识和化学思维。并为模型的进一步建构,提供了真实情境。

3.与金属化合物溶液反应

拓展思维:从熟悉的Fe与CuSO4溶液反应出发,Fe能把CuSO4溶液中的Cu置换出来,是因为Fe比Cu活泼。由此启发设计比较Cu、Ag活动性的实验。

生1:将Cu浸入AgNO3溶液中,如果发生置换反应,则说明Cu比Ag活泼。

生2:也可以将Ag浸入Cu(NO3)2溶液中,如果不能发生置换反应,同样可以说明Cu比Ag活泼。

学生按照设计的实验方案进行实验,收集证据,得出结论:Mg>Fe>Cu>Ag。

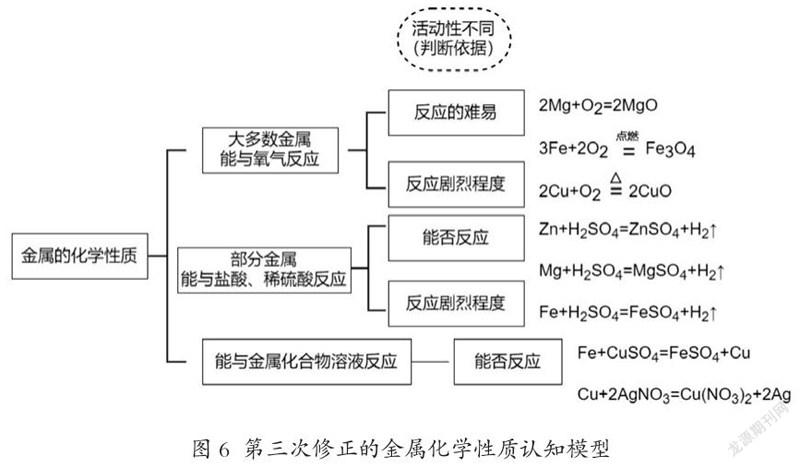

教师展示第三次修正的认知模型,如图6:

设计意图:两线并进,层层递进,不断探究金属活动性。以一气呵成的问题链引导,反复比较、试验、排序,既完成了对化学性质的学习,又实现了金屬活动性的探究。通过不断破模,建立起了更科学的思维模型。

(五)拓展延伸,发展素养

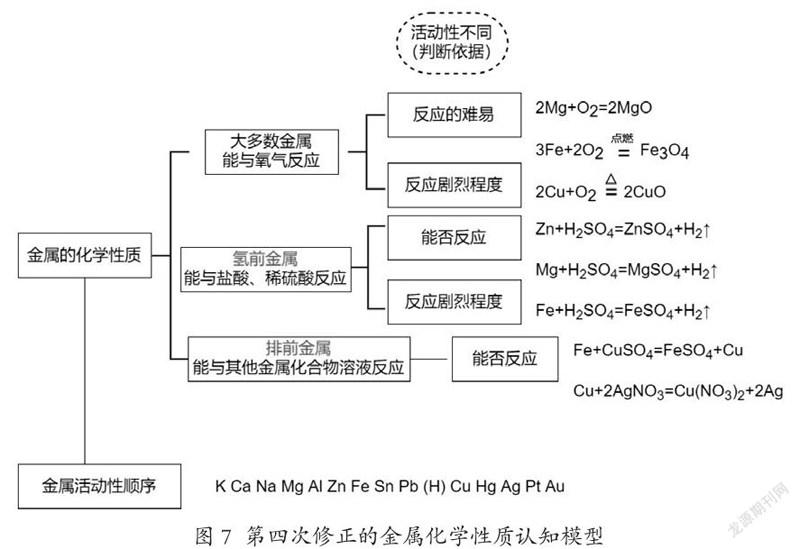

接着,建构接近完整的金属活动性顺序模型。

师:在金属活动性顺序中,金属的位置越靠前,它的活动性越强。排在H前的金属能与盐酸或稀硫酸反应生成H2.排在前面的金属能把后面的金属从它们的化合物溶液中置换出来。

同时,介绍铝在金属活动性顺序中的位置及其冶炼史,让学生进一步感受冶炼工艺的改进对金属开发的推动作用,感悟化学使生活更美好。

教师展示第四次修正的认知模型,如图7:

设计意图:基本完成认知模型的效化。每一次在学生内化新知、修正模型之后,都将新的思维模型进行展示,使建模的过程外显,让学生体验建模的思路和方法,并内化为建模能力。

(六)优化新知,学以致用

以鉴别“真假黄金”的任务,串联起整节课的知识,活学活用。同时,很好地激发了学生兴趣。

设计意图:在新情境中应用模型。根据已建立的模型,学生可以设计多种方法对“真假黄金”进行检验。通过实验探究解决实际问题,检验模型的适切性,同时收获使用模型解决问题的成就感。

三、效果与反思

学生走进化学课堂时,头脑中已经具有了相关的知识经验,是可以建构一定的化学模型的。同时,知识学习过程和模型建构过程是互为配合、互为辅助的。而融合真实情境的线索、实验探究的方法和模型建构的过程的教学思路,在引导学生以化学思维视角学习化学知识的同时,不仅培养了学生的建模能力,而且发展了学生的核心素养。

参考文献:

[1]教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[M].北京师范大学出版社,2022.

[2]刘雅丽,濮江,周青.发展学生建模能力的教学案例研究[J].化学教学,2019(9).

责任编辑 胡春华