教育向善

摘要:从教三十多年来,经历了从知识教学到问题教学,到情境教学,再到现象教学的三次转变、四种形态,一步一步从书本走向真实的世界。为了向教育的“至善”之境靠拢,开发“潜教育”又成了逻辑的必然。“潜教育”是基于善、为了善也通过善的教育,它的加入将给教育带来新的面貌和新的技术。

关键词:教育向善;教学转型;现象教学;潜教育

名师成长故事自述之十六。一个合格教师需要具有综合性的能力,特别是与人打交道的能力。而我,天性不善和人打交道,似乎是不适合做教师的。从教三十多年来,我一直如履薄冰、小心翼翼,至今也没有特别值得夸耀的成就。但是,我从未失去对教育的热情,从未停止对教育的思考,一直用心做教育,一直想给学生最好的教育。因此,总算还有几点心得,最大的一点就是:只有以善的方式才能做成善的教育。对于教育者而言,善是最低原则,也是最高道德。在此,我愿意把心路历程写出来,告诉年轻的同行:一个平凡的人,也可以在教育这个伟大事业上体现出生命价值——我从不认为教师是平凡的职业,相反,它很伟大,无论对个人、家庭,还是对国家、民族。

一、 待我以善

我很幸运,周围的人总是待我以善,童年时期尤其如此。这种被善待的感觉,给我的情感世界和精神世界以丰厚的滋养,让我有安全感甚至安逸感,让我对这个世界充满希望,在困难的时候也不惧前行。善是温暖,善也是力量。

我的第一位恩师是成言德老师。应该说,我在还没见到成老师的时候,就已经从他身上学到了善。

1963年,我出生在江苏省连云港市东海县的一个不算偏僻的农村,离县城不到5公里。但那个时期,城乡是两重天,农民经常有吃不饱饭的时候。成老师就是在那个最艰难的年代从老家南通来到我们村的,他一个人撑起了村里的学校。

我曾听稍大一点的玩伴说:“成老师的教杆打在头上‘啪啪响呢。”这让还没有上学的我非常害怕。不过,没多久,这种害怕就基本打消了。有一天,我听到妈妈和伯母婶婶们在聊天,她们都说成老师很善良。我妈说的是:“成老师那教杆总是高高举起、轻轻落下,到头上就没一点力道了,那真是心疼小孩呢!”这些农村妇女没有一个上过学的,她们并不能评价教师教学水平的高低(也无这样的念头),“善良”一词就是她们由衷的赞叹,饱含着发自内心的敬佩和感激。几十年后,成老师早已离开我们村,但村民们还对他的好念念不忘。

进了学堂,只有一个班(学生到二年级就转到隔壁村了),这个班也只有成老师一个老师。成老师面相很苍老,浑身精瘦,脸色蜡黄还偏黑,额头宽宽的,两腮瘪瘪的,眼睛大而深陷,鼻梁高、鼻头尖削,眉毛很多很长也很黑,看起来有点吓人。但时间稍长,我就完全不害怕了。因为,成老师其实很和蔼,对学生非常好,他连平时走路都是轻悄悄、慢腾腾的。我从来没有被他的教杆敲过,也不记得其他同学被敲过,甚至不记得他大声呵斥过谁。只是那时我们不懂事,上课时吵闹得厉害,成老师就拿教杆敲黑板,那倒确实是“啪啪”响的。教室里没有课桌,同学们趴在用土垒成的实心台子上写字,土台子敲不响,成老师只能敲黑板。现在想起来,那时的成老师应该只有30多岁,那种又老又怪的相貌其实是营养不良造成的。

上学第一天,成老师教的是“毛主席万岁”五个字,这是第一册课本的第一课内容。后来,他又教了我们一首歌,歌名叫《红小兵心最红》。记忆中,这是成老师教的唯一一首歌。我们没有音乐课本,成老师就把歌词抄在黑板上。成老师并不擅长唱歌,但他是第一个教我唱歌的人。成老师教唱时很努力、很认真。他的表情一直很严肃,我似乎从来没有见他笑过,即便唱歌的时候他也没有笑,好像人生病时一样——后来我知道,他那时真的有病在身。但这,并不妨碍他心柔如水。我忽然想到这个词,“心柔如水”。

后来,在小学、初中、高中、大学,我都感受到了老师们春风般的温暖。对于这些,妈妈那时经常念叨,让我向他们学习。在我大学毕业去上班之前,妈妈反复叮嘱我:“要好好对待学生,要心疼他们。”我明白,她说的其实是“善”。她老人家不识字,却给出了铁一样的逻辑推理:每个人都需要被善待,人同此心,心同此理。

在这样的教育环境中长大,“善良”已经被刻入我的记忆深处,深入骨髓里。我很感恩于生命中的这些馈赠。我曾经写过一篇散文《我的小学老师》,回顾了老师对我的恩、我的情,發表在《扬子晚报》上。

高考填志愿时,我从头到尾填的全是师范类院校。

二、 教育向善

1981年,我进入徐州师范学院数学系。4年后,我被分配到离老家较远的一所偏僻的农村中学。在那里,我遇到了第一批同事和学生,奠定了我教育理想和教学行为的基调。

我的第一任师父是两位张老师,当时数学组的正副组长,正组长叫张其干,副组长叫张晗方。这两位师父分别是我教学业务和数学专业研究的引路人。

张其干老师当过县里的教研员,教学业务相当娴熟,而且为人坦诚、一片热心,对我的指导毫无保留、直接有效。我从他那里学会了各项教学基本功,还学到了他对课堂精益求精、对学生呵护备至的工作作风。

张晗方老师痴迷于数学专业研究,身为中学教师,却堪称数学家。他在几何不等式方向上的研究成果,有多项居于世界前列。他给出的一个“权方和不等式”非常地一般化,数学上多个赫赫有名的不等式(比如柯西不等式、赫尔德不等式等)都是它的特殊情况。张晗方老师专心治学,后来徐州师范大学主动前来“挖”他,不久他就晋升为教授。他的专著《几何不等式导引》在该领域极具权威性,被多所大学用作博士生教材。在他潜移默化的影响下,我也对数学专业研究有了向往。我后来把世界上一些著名的定理做了推广,比如斯台沃特定理、斯坦纳莱默定理、蝴蝶定理、三角形中的欧拉定理、外森比克不等式等等,先后发表了50多条新定理以及多个新公式(比如E=E0τ2)。我的第一篇数学专业论文《Bernoulli-Euler问题的一般形式》就是张晗方老师推荐发表的。2010年,湖南师范大学沈文选教授等主编的大型工具书《几何瑰宝》,收录了古今中外重要的初等几何定理和名题共1500条,我发现的定理一共有13条被收录。沈文选,杨清桃.几何瑰宝——平面几何500名题暨1000条定理[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2010:前言,380393。国际数学界长期研究的三角形特殊点,有费马点、葛尔刚点、布洛卡点等,都是以外国人的名字命名的,“正则点”的出现填补了中国在这方面的空白。“正则点”是我于1999年在一篇论文孙四周.关于三角形一个新点的发现及初探[J].中学数学,1999(6):4446。中提出的,随即引起了一股研究的热潮。另外,我还在双圆多边形、一般折线、宇宙学模型等方面有一些探索。中国初等数学研究会秘书长杨之(即杨世明)先生曾称赞我的一个双圆折线的研究成果“是当时最领先的”,并在他的专著《一般折线几何学》中引用了我发表过的6个相关定理。杨之.一般折线几何学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2015:123128。我的这些数学成果虽然算不上重大,但都是创造性的,也算给数学贡献了一点新知识。这些,离不开张晗方老师当初的巨大鼓励和无私指导。

我的第一任校长耿隆瑞也是一名数学教师。工作第一年,我就被安排带高三毕业班。工作中我遇到了很多难以解决的问题,耿校长都给予了我坚定的支持和具体的指导,包括帮我解答数学难题,并且没有因为我不会做这些题而轻看我,我感觉非常温暖。耿校长的领导作风宽厚温和,学校人文气息浓厚,师生心情舒畅,同事之间相互关心、相互帮助蔚然成风。

现在该说说我的第一批学生了。我对他们的感情有点复杂,特别是近年来,我时常会涌起一丝愧疚,觉得对不住那批学生。因为我那时初为人师,没有工作经验,谈不上教育科学和教学艺术,只是把知识点给他们讲了,把题目给他们练了。而他们当时和现在都没有抱怨过我,给了我非常大的宽容和尊重。古语说“教学相长”,其实我从学生身上学到的,远比我给予他们的要多,我对他们抱以真诚的谢意。

可以说,我对教育之善的追求,不是刻意确立的方向,而是在潜移默化中自然形成的。善是一种美德,也是一种能力。毋宁说,善首先是一种能力,因为它需要以认知能力做基础,一切道德缺陷首先是认知缺陷。

第一,善需要教育。如果一个人不能辨别善恶,或者没有能力行善祛恶,就终归不会有嘉言懿行。历史上和现实中,有太多的人因不能独立判断而助纣为虐,有太多的人因善恶不分而使正义不彰、罪恶不惩,有太多的人因麻木不仁而有“平庸之恶”,有太多的人自以为行善却大作其恶……苏格拉底说“无知即是恶”,可谓切中肯綮。

第二,教育可以开启善。一旦人能辨别善恶,则除了穷凶极恶之徒外,绝大多数人都会从善如流。人是社会动物,天然地有共情的能力,潜意识里希望自己被温柔以待,因而也倾向于善待他人。西方有句谚语说:“没有人会知道善而不向善的。”这又让我对善之教育抱有极大的信心。

第三,教育需要善。教育应该让学生变得更好,途径还应该符合学生的天性,即以善的方式达成善的目标。所谓“更好”,首先是心地更善良、身体更健康、精神更独立、人格更健全,其次才是更有才华、更有能力等等。做一个“好人”,远远比做一个“有才华的人”“有趣味的人”“有钱的人”更为重要,更受欢迎,也更为幸福。

我不知道“人之初,性本善”对不对,但我知道可以实现“人之终,性向善”,途径则是教育。泰戈尔在《飞鸟集》中写道:“不是斧的敲击,而是水的载歌载舞,使鹅卵石臻于完美。”我相信善的力量,相信善可以经教育而得,也相信只有善的教育才能得到善的结果。这也促使我不断寻求教育理论的转变和教学方法的改进。

三、 变以求善

“教什么”和“怎么教”,两者皆善才有教育之善。

我的“教什么”有三次转变、四种形态,即教知识、教能力、教思想、教素养,这涵盖了我所能想到的所有可能性。在这一点上,可以说我赶上了好时代,也很感谢这样的好时代。

“工欲善其事,必先利其器。”我的“怎么教”相应地也经历了三次转变、四种形态,即知识教学、问题教学、情境教学、现象教学。稍微可以夸耀一下的是:我的每一次转变,都比国家政策的公布有较大的提前量(5年以上)。倒不是我有先见之明,而是国家政策有天然的滞后性。一个理论、一项措施能够成为国家政策,必是在相当成熟、易于操作以后,还要经过反复论证,文本的制定和审批也需要一段时间。可想而知,此前好几年,理论界就在学术期刊大量发表研究成果了。只要你有需求,这个时候就可以进入。而如果某种观点或措施是你原创的,提前量就会更大(热情也会更高)。由此可见,多读一读专业期刊是大有好处的,那里有最新的理论和实践研究。

我工作的前三个年头,用的是“知识教学”。就是把知识告诉学生,然后做一些解释(俗称“一个定义,几项注意”),让学生认识然后记住它,再通过练习来巩固。那时的练习不是为了形成能力,而是为了巩固记忆,考试则是为了检查记忆——教师在课堂上最常问的一句话就是:“记住了吗?”如果学生齊答“记住啦”,那就皆大欢喜,否则就重讲一遍。知识教学是从知识出发的教学,也往往是到知识结束的教学。人类历史上大部分时间的教学都是知识教学(把经验也视为知识),它最适合于农业时代和工业时代。近代教育的伟大开拓者夸美纽斯对教育所下的定义就是“把一切知识教给一切的人”,这种教育观所需要的就是知识教学。思想家培根有句名言“知识就是力量”,这从世界观和方法论的角度赋予了知识教学的正当性。这种教学是把知识当作早已存储在仓库(教材)里的制成品,拿给学生并让他们接收(雅称为“继承”)。那时,各级教学会议反复强调的一句话就是“以纲为纲,以本为本”(前一个“纲”是指教学大纲,前一个“本”是指课本,即教材),不得越雷池半步。我感觉到这种气氛很压抑,教学工作似乎只是一件任务,没有快乐感。

但很快,波利亚的数学教育理论传到了中国,我认真研读了他的三本代表作《怎样解题》《数学的发现》《数学与猜想》。1988年,我开始尝试“问题教学”(从问题出发的教学),重点对学生进行问题解决能力的培养。我年年带高三毕业班,而且独自一人带整个年级(2个班),学生的高考成绩总是很好。

1993年,教育部提出高考命题“以能力立意”(此前一直是“以知识立意”)。不得不说,中国高考的影响力实在太大了。“以能力立意”没过多久,“问题教学”即陷入“标准化试题”的牢笼,演变为“题型+方法”,“问题解决”则异化为“重复操练”,程式化严重,僵硬机械。死记硬背重新回潮,不同的是从记忆知识“升格”为记忆题型、记忆方法,解固定化的题目,常规性地重现套路。

强烈的困惑再次袭击了我。我不能忍受这样的训练方法,我希望学生能有自己分析问题、解决问题的能力。于是,我在教学中努力渗透数学思想,希望教会学生思考。差不多就在这个时候,建构主义被引进中国,继之南通的李吉林老师开展情境教学获得成功。我也随之转入了基于建构主义的情境教学(从情境出发的教学)。

建构主义和情境教学的结合,给我的教学观念和方法带来了巨大的转变。知识不再是教师给予学生的,而是学生通过思考自主建构的。这已经很接近于创造和发明了。我又读到了弗赖登塔尔的教学理论,在他的数学教学三原则(数学现实、数学化、再创造)指导下,着意加强学生数学建模能力的培养。让学生感悟数学思想,渐渐成为我教学的明确追求。这样的转变,也顺理成章地把我带进了数学文化研究的领域。我希望从数学史中找到学习的素材,一来提高数学情境的文化含量,二来尝试让学生像数学家一样去发现数学。

这种做法非常有效,也让我在情境教学里停留了15年以上的时间。在这段时间里,我主持了省级重点规划课题,论文获得华东师范大学汪晓勤教授的认可,他还两次推荐我在HPM(数学史融入数学教学)大会上做主题报告,并主持会议分论坛。

随着对建构主义和弗赖登塔尔理论的理解不断加深,我逐渐看到了情境教学的一些不足或者说弊端。比如,情境教学更多的是把数学问题生活化,而不是把生活问题数学化。前者寄望于对数学进行通俗化解释,以易于学生接受,其实是回到了知识教学的老路上。再如,很多的情境设置都只是为引入课题,一旦引入完成,就将情境弃之不顾(它也确实不足以承担更多的使命),而不让学生对情境进行认识,似乎它本来就是不存在的……

更令我不能释怀的是,情境中的问题与现实世界中的问题差别巨大,教学中的情境往往有明显的暗示性和提示作用,而真实的现实世界是没有这些的。特别是,情境教学会把复杂的问题简单化,把深刻的问题浅表化,给人带来“问题已经解决”的错觉。这不但没有真正解决问题,反而消弭了人对它的好奇。因为人的情绪由潜意识决定,而潜意识并不负责判定对错,稍微有个解释就能使人的不安情绪释然,不论这个解释多么浅陋,哪怕这个解释是错的。我希望让学生直接面对世界、感受世界、观察世界和思考世界,发现问题、提出问题、分析问题和解决问题。教会学生思考,不能人为地给出情境(尤其是虚假的情境)。

能不能对情境做更好的设计,来克服这些弊端呢?我发现并不总是可以,因为有些弊端是情境教学所固有的。因此,我再一次走到必须调整教学思路的关口。

2014年春天,我开始了名为“现象教学”的理论研究,并组建了研究团队。2015年,我的第一篇主题论文孙四周.把数学问题还原为数学现象——谈“基于活动与体验的例题教学”[J].数学通报,2015(10):4145。发表在《数学通报》上。2016年,现象教学研究获得江苏省教育科学“十三五”规划重点课题立项。同年,我获知芬兰的现象教学在国际上取得了巨大的影响,这给了我很大的惊喜,因为有更多的理论和经验可以借鉴了。稍感遗憾的是,芬兰的现象教学与我们的实验只是在理论上相通,而在形式上截然不同。他们的教学又叫“跨学科综合教学”,是一种大项目、多资源、长周期的教学活动,一个学期只安排1—2次。我们的实验则是希望找到在常规课堂里实施的现象教学,希望发现适用于每一节课、每一个知识点的教学形态,所以,我们把大量的精力花在“现象教学常态化”上。2017年,现象教学正式进入课堂实验,很快就有了丰硕的成果。2018年和2019年,我相继出版专著《现象教学》(内蒙古人民出版社,2018年)和《思维的起源》(中国国际广播出版社,2019年),并编纂《现象教学案例集》3本。2020年,相关的研究成果获得第5届江苏省教育科学研究成果特等奖,开始有外省市的学校和教师参与实验。

现象教学,是从现象出发的教学。学生面对现象,通过活动而形成对现象的解释。学生的解释未必正确(不符合逻辑或不符合社会认同),但没关系,这是大班教学,教师和同伴可以与其对话,进而促使其形成新的解释。现象与知识的区别在于:现象是世界的表象,代表现实;知识是前人的成果,代表传统。现象教学视域下,知识是“生成”的,不是“继承”的。所有的教育都是自我教育,所有的学习都是自我学习,每一次学习都是一次创造。

上面所说的三次转型、四种教学方法,从知识教学、问题教学、情境教学到现象教学,一步一步地从书本走进了真实的世界。现象教学是一个发现世界的过程,也是发现自我的过程,践行了苏格拉底的教导——“认识你自己”。

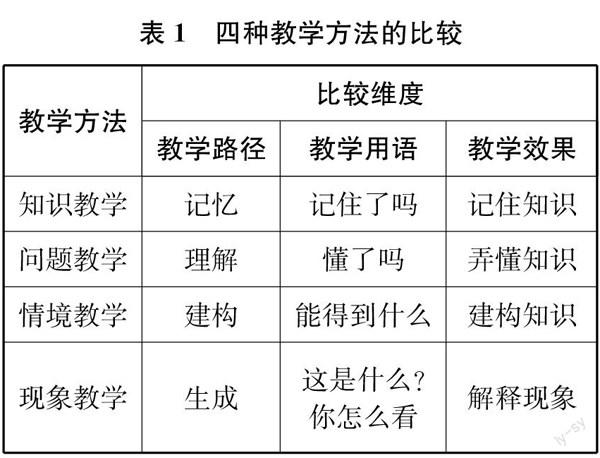

为了看清四种教学方法的异同,可以把它们放在一起进行比较(详见下页表1)。当然,四种教学方法并不互斥,就像一个人的不同年代并不互斥一样。同一节课上,可以用到全部的四种教学方法。所有的教学方法都有可能被现象教学的理念所改造。比如,当我们从知识开始教学时,就把知识当作现象去观察、分析以形成表述,而不是把知识当作成品介绍给学生;在问题教学中,我们可以让学生自己发现和提出问题;在情境教学中,给学生真实的情境,真实的情境就是现象。当然,所有的教学方法最后都形成了知识,这是无可怀疑的,没有任何一种教学可以脱离知识。

而且,我的每次转型都是因为现实与理想的矛盾,因为内心的纠结,而不是外力的强制。

为了看清四种教学方法之间的逻辑,下面再把它们放在一起做一个说明。

首先,知识教学把学生当作承载的容器,不利于学生的主体性和主动性的发挥,难以保证学生的全面发展(事实上,他们连“继承”都做不好)。教育科学研究表明,把能够让学生自己发现的知识提前告诉他们,对其智慧形成是有害的。“先告知”其实剥夺了学生与世界互动的机会,并不是“又快又好”——“快”也许有点,但绝不是“好”,因为学生没有体验到自由与创造。通过记忆学得的知识,大概率是僵化的知识,而僵化的知识易陷于偏执和极端,这比无知更可怕。

其次,问题教学确实比知识教学先进,但如果“问题”是教师给的,学生将其当作任务接受下来并按要求完成,这仍然是被动学习。教师的发问往往是针对知识点的,学生的思考亦然——追根究底还是面对知识的教学。一问众答,不是为了启动思考,而是为了统一答案,这并不能真正培养学生的问题解决能力。名为问题教学,却并不在乎学生的问题意识。久而久之,学生便不再主动思考,还时生揣测(教师意图)之心——这一点,我尤其无法忍受。

再次,从情境出发的教学使教育的样态焕然一新。让学生在情境里学习,自主建构知识,给学生的素质带来了根本性影响,教学效果之好是很值得称道的。但是,它需要教师花费大量(甚至主要)的精力去设置情境。尤其是,情境不是学生认识的对象,它往往被当作一个“引子”,用过即扔。再加上情境固有的暗示性和提示性,直接影响学生创新意识和创造力的培养。即便在現今这个情境教学大普及的时代,也是年级越高,对它的热情越低。小学、初中兴味盎然,高中半冷半热,大学就不再提情境教学了,研究生则要拨开情境的迷雾直面问题本身。转型又成为必然。

最后,现象教学作为专门的教学形态其实刚刚起步(此法多年前已在医学、司法、军事、金融等部门的培训或教学中使用),常规课堂中的现象教学尤其如此,还有很多工作要做。现在就面临一个特别重大的问题,即教育与潜意识的关系问题,我称之为“潜教育”问题。我们知道,教育是要改变人的意识、行为和情感的,而人的意识中95%属于潜意识。潜意识不能为我们所觉察,却控制着我们的行为和情感。有心理学家说:“潜意识的作用比显意识大30000倍。”因此,成功的教育一定是利用潜意识并达于潜意识的教育。如果教育中没有这样的“潜教育”,就一定是不完整的,也不可能让教育走向至善之途。

四、 止于至善

我一直追逐着教育的善,也努力实践着善的教育。但“至善”,我深知它是达不到的。不过,我不会因此而沮丧,反而觉得,它始终处于前方的不远处,不离不弃地引导我、鼓舞我、鞭策我,是一种机缘、一种幸福、一种欢喜。它的存在本身,对我而言就是一种善。

从工作的第一年起到现在,我大部分时间都在高三数学教学这个“高压岗位”上。一个“善”字,让我没有职业倦怠,没有心理焦虑,没有畏难情绪。

我工作过的学校比较多,从偏僻农村的薄弱学校,到繁华都市的著名学府,又到经济发达地区的乡镇中学,还时常到全国各地参观、讲学,所见所闻不可谓少,对于教学形态的“善”和“不善”比较敏感。不论我多么渴望学生成绩的提高,下面的事情都是极度反对、坚决不做的:(1) 以牺牲健康为筹码,比如压榨学生的体育活动和吃饭休息时间;(2) 以制造恐惧为手段,比如以成绩排名刺激“落后的”“退步的”乃至“不突出的”学生;(3) 以败坏道德为代价,比如宣扬“一分干掉千人”“你在睡觉他在干”。这些都会造成学生身体的摧残和心灵的扭曲。

尚不为众人所知却又更为严重的后果是,在特定的集体无意识环境中,上述口号极容易进入人的潜意识,成为人的性格而影响终身,未来则会以更为丑陋的形式表现出来。我进行“潜教育”的研究,蹈千险而不避、历万难而愈勇,不是没有原因的:我的心灵深处有对“教育之恶”的深深恐惧。

至于善的教育,我认为有(但不限于)下面的几个:(1) 思想自由的教育(开发想象力、培养批判性思维);(2) 思维与情感、认知与行为、能力与品格三合一的教育;(3) 符合人性的教育(面对真实的历史和现实、保护好奇心、强调友爱和互助、塑造潜意识也利用潜意识、身心共育)。这些都是基于人、尊重人、成全人的教育,是以“过程善”追求“结果善”的教育,符合我的教育理想。

亚里士多德说:“教育的根是苦的,但它的果实很甜。”我不完全赞同这句话。第一,“教育即生活”(杜威),不是为将来的生活做准备,没有人愿意过苦的生活,哪怕是暂时的。第二,从“潜教育”的角度看,“苦的教育”更可能结出“苦的结果”,就像被打的人学会了打人,被骂的人学会了骂人,这太普遍了,儿童尤其如此。那么,有没有让人快乐的教育呢?我认为,人天然地有好奇心,当好奇心被满足时人就是快乐的,那种快乐很容易在儿童身上见到。如此,就当然有快乐的教育,快乐是善的教育之天然属性。至于说到必须刻苦才能学习,那很可能是我们的教育技术还不够好。一直以来,我们主要是用显意识、通过语言进行教育教学,相信“潜教育”的加入将给教育带来新的面貌和新的技术。

“潜教育”对于人类太重要了,如果能建立起它的理论和技术体系,将造福无数。筚路蓝缕,以启山林。不论最后它的模样如何,可以肯定地说,那一定是基于善、为了善也通过善的教育。在它完成之日,教育离“至善”就更近了。

教育是复杂工程,是混沌系统,而不是线性系统,以“潜教育”的观念更能感知其复杂程度。其他行业(比如医药、建筑、航空航天等),在本科毕业后深耕4—8年往往便可成为专家。教育则不是。一个人即便博士毕业,再工作40年,也不敢说自己就是教育专家了。这不是谦卑,而是实事求是的态度。(孙四周,江苏省苏州市吴江盛泽中学,特级教师,正高级教师。曾获江苏省教育科學研究成果特等奖。致力于“现象教学进入常规课堂”的实验研究,结合具身认知理论,使课堂形态和教育理念有较大改观。)