基于核心素养的聋校语文大单元教学探析

——以新教材四年级上册“观察”单元为例

王小晨

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出,语文学科核心素养是学生在语文学习中获得的语言知识与语言能力,思维方法与思维品质,情感、态度与价值观的综合体现,主要包括“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”四个方面。聋校语文学科核心素养的核心是语言的建构与运用,语言的建构与运用需要在丰富的、关联的、综合性的语言实践活动中才能得以实现。然而在实际教学中,大部分聋校语文教师依然把单篇课文分段分层分析、单个知识点逐一训练作为教学的重点。这种传统的语文教学缺乏整体规划、综合运用以及对核心能力落实的关注,难以达到培养聋生语文学科核心素养的目标。

大单元教学主张基于核心素养分解课标要求,在重组教材、掌握学情的基础上,以大主题、大任务的方式对学习内容进行分析、整合、重组,形成明确的主题,创设情境开展语言实践活动,引导学生积极主动地阅读、表达、创造、展示。聋校语文教师可以在聋校语文教学中实施走向关联、重视整体规划的大单元教学,以聋生语文能力发展为核心目标,以具有内在联系的教材文本阅读、课外阅读、语文实践活动为教学内容,通过阅读与表达,帮助聋生完整地理解学习内容、构建知识体系,真正形成“阅读、观察、书写、思维、表达、评价”等基本技能,提升语文学科核心素养。

《聋校义务教育实验教科书·语文(四年级上册)》(以下简称“新教材”)在编排上采用人文主题和语文要素双线并行的方式,加强了阅读、习作、语文园地、综合性学习等板块之间的联系,体现了“整体规划、有机融入、读写结合、自然渗透”的编写特点。[1]本文以新教材四年级上册“观察”单元为例,探讨如何利用新教材实施基于核心素养的聋校语文大单元教学。

一、围绕单元主题,整合大单元教学内容

聋校语文大单元教学要求单元中的阅读文本、课外阅读材料和语文实践活动必须在人文主题或语文要素上具有内在的联系。因此,教师需要精心研读教材,在熟悉教材特点的基础上依据学段目标及聋生现有的知识储备和学习能力,紧扣单元主题,慎重选取课外分层阅读材料,科学编排语文实践活动,形成集教材文本阅读、课外阅读、语文实践活动为一体的系统化、序列化的语文大单元教学内容。

以四年级上册“观察”单元为例,该单元的人文主题是“细心观察”,语文要素为“注意观察,养成留心观察的好习惯”。新教材据此将课文《一次有趣的观察》《金色的草地》《找骆驼》、综合性学习“有趣的观察”、习作“我最喜爱的一件礼物”等内容有机融合、穿插安排,增强了单元的整体性。在此基础上,笔者根据班上聋生的阅读能力,选取了与“观察”主题相关的短文《蜜蜂》《有趣的发现》《我爱故乡的杨梅》,以及书籍《秋天到,鸣虫在歌唱:鸣虫观察》《昆虫记》作为课外分层阅读材料,形成集语言、思维、审美、文化传承于一体的大单元教学内容。

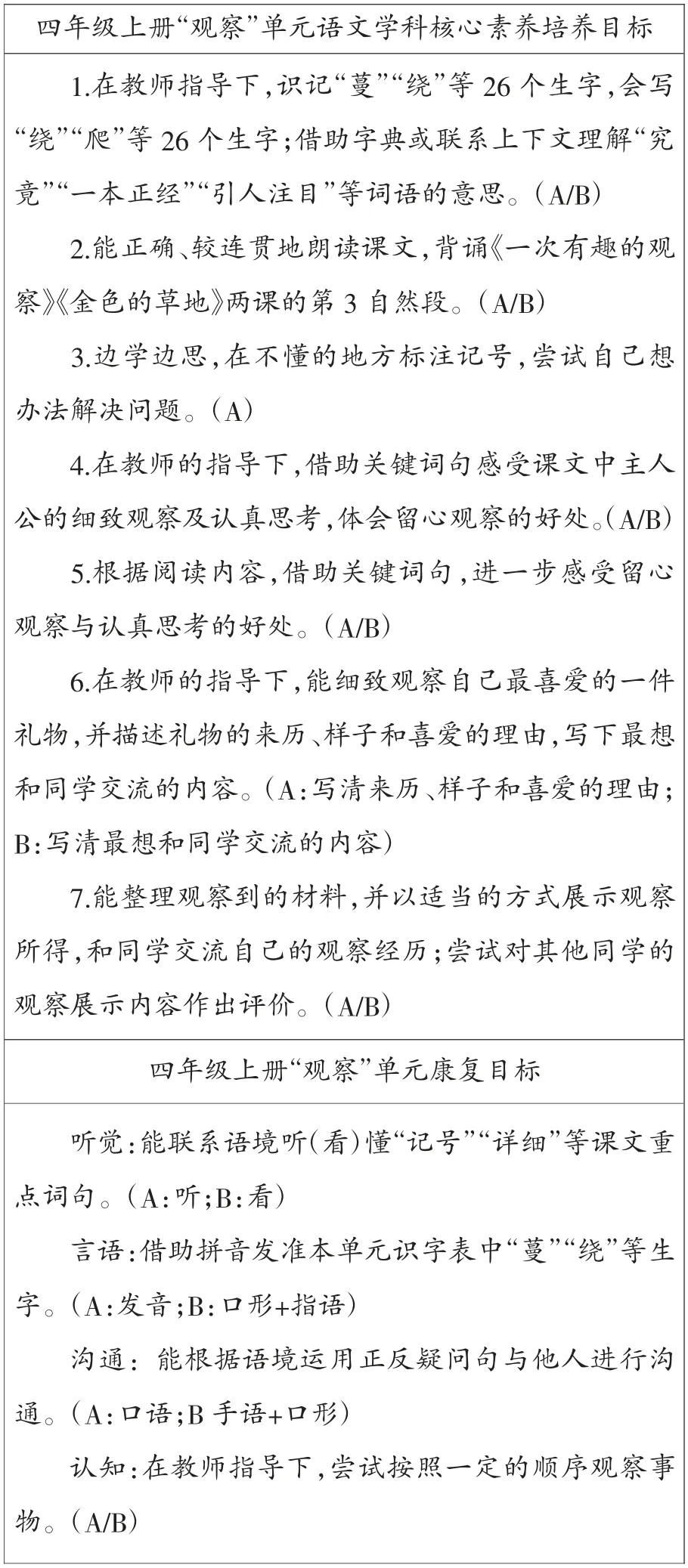

二、兼顾核心素养培养与康复训练,制定大单元教学目标

大单元教学目标是学生经过单元学习后要达到的预期结果,是对课程标准与课程内容的分解细化。[2]聋校语文教学对象是有听觉障碍的聋生,除了语文学科核心素养培养目标之外,聋校语文大单元教学还应融入听觉和语言训练,设置康复目标。

在制定“观察”单元的大单元教学目标时,笔者首先聚焦该单元的人文主题和语文要素,对聋生的先备知识与能力(学习能力、听觉能力、语言能力)进行学情分析,确定教学起点及大单元教学的重难点。然后结合学段目标,从语言、思维、审美、文化等核心素养维度对大单元教学内容进行归类,并确定分层教学内容(A/B分层)。最后,按照行为主体、行为表现、行为条件、表现程度等教学目标四要素,制定集语文学科核心素养培养与康复训练于一体的大单元教学目标(见表1)。

表1 四年级上册“观察”单元的大单元教学目标

三、突出过程性与整体性,开展大单元教学活动

聋校语文大单元教学以整个单元语言文字及语文要素的习得与运用为基本整合点,整合教材文本阅读、课外分层阅读、语文实践活动,在单元总课时数不变的情况下,设计单元预习课、精读引领课、阅读拓展课、习作表达课、综合学习活动课、复习巩固课等课型,围绕聋生语言、思维、审美、文化等语文学科核心素养的发展开展大单元教学活动。整个教学过程环环相扣、螺旋上升,突出了大单元教学的过程性与整体性。

(一)教材文本阅读教学

教材文本阅读教学在大单元教学中起着示范阅读的作用,教师可以通过“单元预习课”和“精读引领课”这两种课型,借助单元学习任务单,指导聋生掌握文本阅读方法,提高聋生对语言的感知能力、理解能力、鉴赏能力和运用能力。

单元学习任务单可以帮助聋生整体把握所要学习的知识,了解本单元的学习重点,增强听课的针对性,提高学习效率。例如,在教学“观察”单元的3篇课文时,笔者设计的单元学习任务单如下:

任务1:认真阅读单元导语,根据单元主题内容划出关键词,明确本单元的学习主题。

任务2:初读课文,边读边圈画出本单元课文中要求掌握的生字,用自己的方法自主识记生字。

任务3:再读课文,读准字音,读通句子,把课文读通顺。

任务4:精读课文,了解每篇课文的内容,说说文中的主人公分别观察到了什么现象,是怎么观察的,观察给主人公带来了什么好处。

任务5:学完课文后,联系“语文园地”中的“交流平台”,试着和老师、同学交流自己的疑问和想法。

单元学习任务单通过“明确主题—识字学词—理解分析—鉴赏评价”等一系列任务,逐步推进文本阅读教学,引导聋生掌握文本阅读方法。任务1指导聋生明确单元的学习主题是“观察”,学习重点是“注意观察,养成留心观察的好习惯”,为单元整体学习打好基础;任务2和3鼓励聋生借助工具书,通过自主学习,初步掌握课文生字词的读音和词义;任务4通过课文精读,引导聋生抓住关键词句,填写观察表格,学习“有序观察”“边观察边记录”“边观察边思考”等观察策略,感受留心观察带来的好处;任务5鼓励聋生结合“语文园地”中的“交流平台”,对本单元的课文内容、表达方式提出疑问,与同学共同探讨、总结学习方法。

(二)课外分层阅读教学

课外分层阅读教学是引导聋生迁移运用习得的阅读方法、提升鉴赏能力的重要途径,包括阅读拓展课和课外自主阅读两个部分。阅读拓展课只有2—3课时,教师可以根据聋生情况,有选择地进行一篇短文或一本书的导读,然后要求聋生开展相关主题的课外自主阅读。

例如,在“观察”单元阅读拓展课中,笔者选择了短文《有趣的发现》《我爱故乡的杨梅》及书籍《昆虫记》《秋天到,鸣虫在歌唱:鸣虫观察》作为阅读内容。在第一课时的教学中,笔者先引导聋生回顾单元学习任务单,再请聋生按照任务单的步骤自主阅读,借助相关的图片及表格,划出关键信息,自行组织语言回答阅读后的相关问题。在第二课时的教学中,笔者用导读的方式,先让聋生读一读两本书中的几段描写,激发聋生走入书中,探索各类昆虫和鸣虫的欲望;然后让聋生说一说作者为什么会有这样的发现,引导聋生体会作者细致的观察,感受观察带来的好处;最后布置作业,请聋生在课后阅读整本书,完成阅读笔记。

(三)语文实践活动教学

聋校语文教学应采用认真观察、亲身体验、动手操作的学习方式,让聋生在语文实践活动中掌握语文学习的基本方法和语言运用的基本规律。[3]聋校语文大单元教学要在课文学习与聋生的语文积累及生活之间建立联系,通过习作、综合性学习等课内外语文实践活动来拓展学习的广度。

在“观察”单元的习作课中,笔者秉持读写结合的原则,引导聋生运用在教材文本阅读中习得的观察策略,细致观察自己最喜爱的一件礼物并写一写。笔者先回顾本单元课文《找骆驼》中的相关内容,提示聋生在观察的时候可以用眼看、用手摸、用鼻子闻;再指导聋生从礼物的外观、用处、意义等方面,说一说并写一写喜爱的理由。

在贯穿整个“观察”单元的综合性学习活动中,笔者先引导聋生运用课文《一次有趣的观察》《金色的草地》中的观察策略,有序地开展课外观察活动,从“我的问题”“观察的方法”“观察的结果”三个方面整理自己的观察材料;再借助“语文园地”综合性学习部分的示例,鼓励聋生模仿《秋天到,鸣虫在歌唱:鸣虫观察》,以日记、配文照片、观察卡片等方式分享综合性学习成果。

四、紧扣教学内容与教学目标,实施大单元教学评价

单元评价是依据单元教学目标,对学生的学习过程和结果进行综合评判,为教与学的改进服务的活动。[4]在聋校语文大单元教学中,教师应紧扣教学内容和教学目标,根据聋生的听觉损失情况、学习起点、学习习惯、学习能力,聚焦“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”等语文学科核心素养,采用单元形成性评价和单元总结性评价两种方式,对聋生日常的学习情况及学习结果实施评价,逐步达成学科质量标准和语文学科核心素养发展的要求。

(一)单元形成性评价

单元形成性评价主要评价聋生的日常学习情况。教师在单元教学过程中可采用评价量表,通过个人自评、生生互评、教师评价、家长评价等方式,即时、多次、动态地评价聋生的语文学科核心素养发展情况。例如,在“观察”单元的综合性学习活动中,笔者根据核心素养四个方面设计了评价表,观察并评量聋生在活动的各个阶段的表现。评价表不仅真实反映了聋生的综合性学习情况,也将聋生的成长痕迹留存了下来。

(二)单元总结性评价

单元总结性评价是指在整个单元的教学结束后,教师根据单元学习内容编制试题,通过纸笔测验的方式检测聋生是否达成预期的单元学习目标。测验结束后,教师指导每位聋生对自己的测试结果进行分析并做出相应的改进,促进聋生持续发展。在“观察”单元的总结性评价中,笔者根据聋生实际情况设计了A/B卷,两份卷子均包含“基础知识”“阅读理解”和“习作”三大项目,在核心素养评价指向方面各有侧重。

基于核心素养的聋校语文大单元教学,从培养聋生语文学科核心素养出发,将语文教学目标、教学内容、教学活动、教学评价等因素紧密结合,为师生构建了一个开放的教学空间。在这个空间中,聋生经历了必要的思考过程,形成了特定的语文思维方式,提升了语文学科核心素养;教师经历了选择、组织、归纳、整合的教学设计和实施过程,提升了语文大单元教学能力。聋校语文大单元教学是教育深度变革的必然,也是新时代聋校语文教师必备的技能。