利用视觉提示策略干预孤独症儿童亲社会行为的个案研究

黄 莉

立德树人是教育的根本任务。为培养品德良好的学生,学校应坚持以人为本,通过合适的教育来塑造、改变、发展学生。随着孤独症发病率的增高,越来越多的孤独症儿童进入普通学校随班就读。孤独症儿童存在社会交往缺陷[1],在随班就读过程中比普通儿童面临更多的问题和挑战。为了使随班就读的孤独症儿童也能得到充分的发展,教师需要利用适合的干预策略培养其亲社会行为,帮助孤独症儿童养成良好的行为习惯。

视觉提示策略是指充分运用各种视觉学习材料,帮助儿童了解日常活动、认识环境的一种干预策略。[2]视觉提示策略是一种前事刺激控制策略,通过控制或改变可能引发问题行为的环境因素来降低其对儿童行为的影响,从而达到减少问题行为的目的。[3]本研究采用图片、动作、手机应用程序等多种视觉学习材料,利用视觉提示策略对1名随班就读的孤独症儿童进行为期一年的干预训练,培养他的亲社会行为(帮助、分享、安慰、合作),助力其提升社交沟通技能、丰富内在情感体验,从而更好地融入集体。

一、个案基本情况

小L(化名),男,2010年出生,3岁时被诊断为孤独症谱系障碍,目前在苏州市F小学随班就读。小L在日常学习生活中的主要问题包括:注意力分散,课上课下经常发呆;拒绝交往或被动交往,课间喜欢一个人坐在摇椅上,不参与同伴活动;害怕出错,畏难情绪较严重,在逃避困难时会大喊大叫;行为刻板重复,喜欢用橡皮擦擦东西;挑食,饮食、就餐习惯较差;兴趣狭窄,喜欢画画。

在亲社会行为方面,小L注意不到他人的求助信号,不知道应该怎么帮助他人;自己不喜欢的东西,在老师提醒后愿意分享,自己喜欢的东西拒绝分享;对他人的情绪不理会,不知道应该怎么安慰他人;对活动不感兴趣,不懂得合作,影响集体活动的开展。

二、制订与实施干预训练计划

(一)选定具体情境,确定目标行为

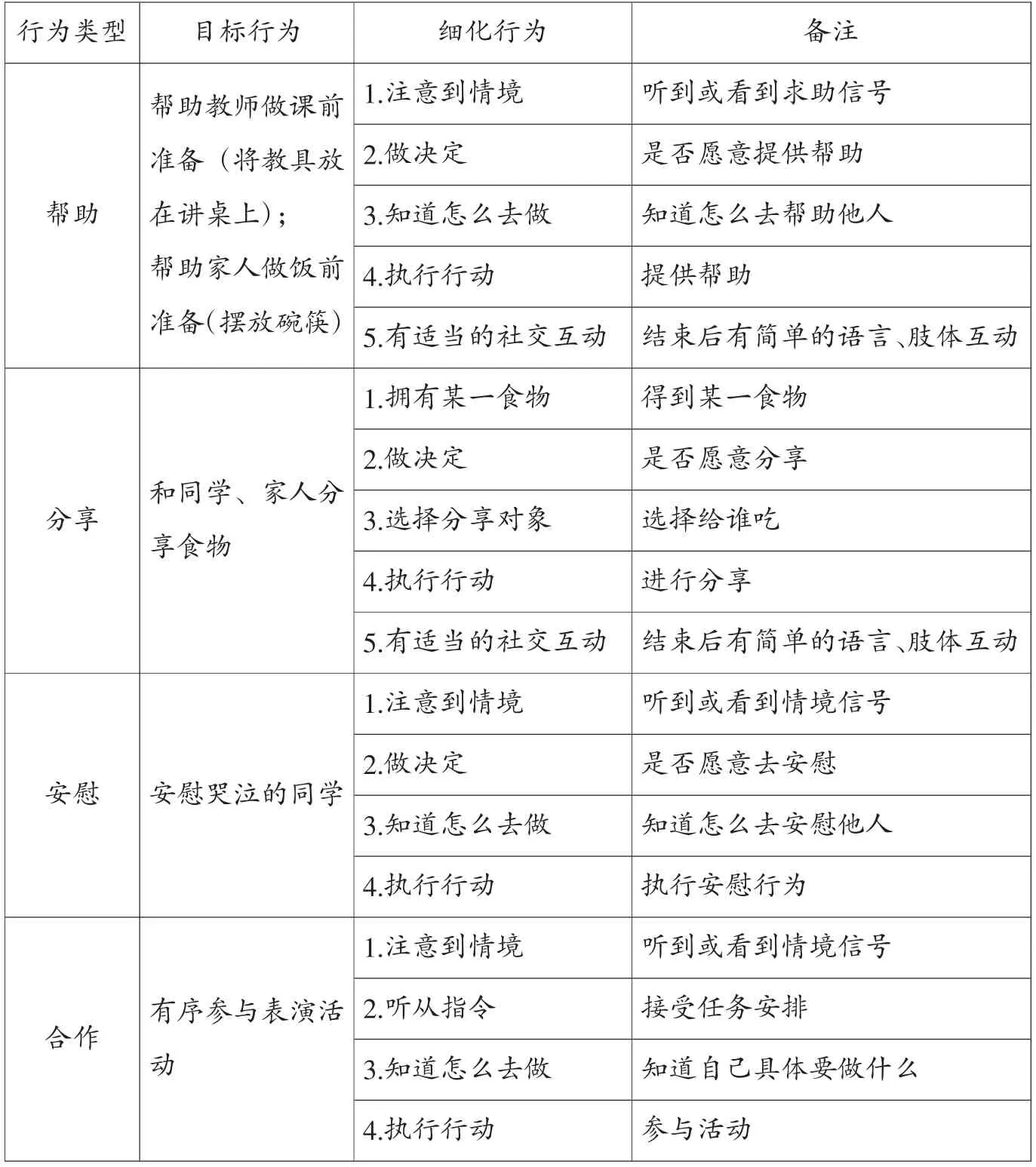

笔者通过对小L的观察,以及对家长和任课教师的访谈,结合《孤独症儿童基本沟通行为评量表》《孤独症学生能力测验表》的测量评估结果,确定小L的亲社会行为现状、能力发展水平、兴趣偏好,以及家长和教师对小L在特定情境中的行为预期,最终选择课前、饭前、分享食物、他人哭泣、表演活动等作为干预训练的具体情境。相应的目标行为包括:1.帮助教师做课前准备(将教具放在讲桌上)、帮助家人做饭前准备(摆放碗筷);2.主动与同学、家人分享食物;3.安慰哭泣的同学(递纸或者拥抱);4.有序参与表演活动。

(二)细化目标行为,开展干预训练

确定干预训练的具体情境和目标行为之后,笔者先在自然情境下观察记录小L相应行为的出现率,再对目标行为进行细化(见表1),创设情境,采用视觉提示策略对小L进行干预训练。

表1 目标行为细化表

干预训练分在校干预和在家干预两部分:在校干预时间为小L的个别化教育时间,即周一至周五的13:00-13:40;在家干预时间为每天的16:00-16:40。干预训练采用“4+4”的训练周期模式,即资源教师干预训练4周,家长干预训练4周,循环开展干预训练。

干预训练步骤如下:1.干预者与小L通过对话增进情感,让小L熟悉训练环境;2.干预者引导小L观察视觉提示内容,帮助其理解、获取情境信号;3.按照细化行为逐项进行训练,并及时给予小L强化,塑造目标行为;4.观察与记录特定情境下小L的目标行为出现率;5.及时思考与改进干预过程中出现的问题。

在干预过程中,笔者采用图片、动作、手机应用程序等视觉学习材料,根据细化行为,开展相应的干预训练。以“帮助教师做课前准备”这一目标行为为例,干预训练的流程如图1所示。在干预前期,笔者选择图片作为视觉学习材料,创建了引导图卡(见图2)。但单纯使用引导图卡的干预效果不够理想,于是笔者加入老师与同学的动作示范:同学在预备铃响后走到办公桌前,将老师准备好的教具拿到训练区,老师抱了抱该同学。同学和老师的动作较容易吸引小L的注意,在观察到同学和老师的亲社会行为后,小L开始模仿。

图1 干预训练流程示意图

图2 引导图卡

三、干预结果与反思

经过为期一年的干预训练,小L亲社会行为的出现率显著提高。帮助、分享、安慰、合作四类目标行为均有所发展。其中,帮助行为的出现率提高最为明显,且维持得较好;分享行为的出现率较高;安慰、合作行为的出现率较低。

在家长作为干预者进行干预训练时,小L亲社会行为的泛化情况较好,说明视觉提示策略有较好的效果,且塑造的亲社会行为能够泛化。在干预训练撤除后,小L亲社会行为的维持情况良好。帮助、分享、安慰行为能维持干预期的训练效果。

视觉提示策略要求孤独症儿童注意到情境信号。为了让小L积极配合参与干预训练,视觉提示内容要符合其兴趣偏好。如小L对人物的有意注意不如对食物的,因此,笔者以食物为原型,制作拟人化的食物卡通图片,通过这样的方式增强小L对视觉提示内容的有意注意。

视觉提示内容应多样化,以更好地帮助小L理解并做出亲社会行为。如对小L进行安慰行为训练的时候,当只呈现图片进行干预训练时,当班上同学哭了,小L的安慰行为出现率低。笔者通过创设真实的哭泣情境,让小L观察与模仿同学的安慰动作,小L的安慰行为出现率增加。

家长在干预训练中起到重要的作用。资源教师通过教授家长干预训练方法,让家长在家中进行干预训练。家校采用统一的正强化方式,在小L完成某一目标行为后及时给予强化。强化物形式多样,有口头表扬、贴纸、食物等。教师和家长针对具体情况,选择不同的强化物,如当小L注意到某个情境信号时则给予口头表扬,当小L在F同学哭泣时主动递上纸巾则给予食物强化。

利用视觉提示策略对孤独症儿童亲社会行为进行干预,可以有效促进其亲社会行为的发展,塑造其日常行为习惯,从而提高孤独症儿童的社会交往能力,帮助其更好地融入社会。