外语教育学与相近学科对比研究*

南开大学 李 民

提 要:我国外语教育一直偏重教学实践,轻于理论建设,缺乏明确的学科依托,这已成制约其深入发展的主因之一。因此,强化外语教育理论架构,思考外语教育理论属性,探讨外语教育学科归属,对外语教育发展具有重要意义。本文在前期研究的基础上,重点探讨外语教育学这一新兴学科与应用语言学、教育语言学、二语习得、他语人英语教学和外语课程与教学论的异同,凸显外语教育学的独特性和必要性,为构建外语教育学的独立学科地位奠定理论基础。

一、导言

实践是理论的基础和来源,对理论具有决定作用;理论是人对实践的能动反映,对实践具有反作用,主要体现在三个方面:(1)先导作用,即理论的改变往往会带来社会实践的巨大改变;(2)指导作用,即理论能为实践指明方向;(3)理论能引发自觉实践,避免盲目实践,提升实践的层次和水平(赵家祥,2017)。可见,理论和实践的关系具有双向性,忽视任何一个方面都不利于两者的发展。

我国外语教育现阶段面临着偏重教学实践、轻忽理论建设的局面。长期以来,我国不少外语教师认为自己只需认真教学,没有必要从事科研工作,存在一定程度的“科研无用论”倾向,人为割裂了教学与科研之间的辩证关系,没有充分认识到理论对实践的先导、指导和引领作用,较少主动将外语教育实践经验总结、归纳、升华为外语教育理论。也存在科研与教学结合不够紧密,甚至相互脱节等问题(庄智象、陈刚,2018)。长此以往易致我国外语教育实践在低水平、浅层次徘徊不前,也不利于我国学者掌握国际话语权。因此,明确外语教育的学科归属,析解外语教育实践的理论来源,是我国外语教育当下面临的主要任务之一。从学科看,有的学者将外语教育研究等同于应用语言学(Applied Linguistics)(Widdowson,2003;Davies,2007),有人认为是教育语言学(Educational Linguistics)(Spolsky,1978;Hornberger,2011;梅德明,2012;邹为诚,2016),还有人认为是二语习得(Second Language Acquisition)(Ellis,2008;Gass&Mackey,2012;de Bot,2015)或他语人英语教学(Teaching English to Speakers of Other Languages,简称TESOL)(Carter&Nunan,2001;Nunan,2015;许国璋,1981),①我国一直未形成与TESOL相对应的中文学科名称。著名外语教育学家许国璋先生曾将之译为“他语人英语教育”(许国璋,1981)。这一译法准确描述了外语教育的性质与属性,但该译名彰显的研究范畴略大于英语的TESOL(关于“教育”与“教学”的异同,可参考王文斌,2018),故本文将之译为“他语人英语教学”。也有部分学者将之视为外语课程与教学论(Foreign Language Curriculum and Pedagogy)(秦杰、田金平,2008;舒白梅,2013;章兼中,2016),还有人提出了外语教育学(Foreign Language Education Studies)的概念(王文斌、李民,2016a,2017b,2018;李民、王文斌,2018a)。那么,外语教育到底属于哪个学科?做到理论明晰、概念清楚,是我国外语教育理论和实践中亟需解决的一大议题。

鉴于理论对实践的指导作用,讨论外语教育的学科归属不仅必要,而且对提升外语教育质量、优化人才培养具有重要意义(李民、王文斌,2018a;王文斌、李民,2018)。鉴于此,本文在梳理相关学科概念内涵的基础上,探讨应用语言学、教育语言学、二语习得、他语人英语教学、外语课程与教学论和外语教育学在目标语言、研究对象、理论基础、研究议题和哲学方法论等方面的异同,彰显外语教育学的独特性和必要性,从而进一步推动外语教育学这一新兴学科的发展。

二、关于外语教育的现有学科尝试

自二十世纪四、五十年代起,学界对外语教育学科归属的探索从未停止过。这些探索大多可置于应用语言学、教育语言学、二语习得、他语人英语教学和外语课程与教学论等学科下。

1.应用语言学

学界部分学者将外语教育研究等同于应用语言学。应用语言学这一术语最早由波兰语言学家Jan Baudouin de Courtenay于1870年提出(Phillipson,1992:175)。但直到1948年,随着Language Learning:A Quarterly Journal of Applied Linguistics这一刊物的出版发行,应用语言学这一术语才逐渐被人们熟知并开始广泛使用。二十世纪六、七十年代以前,应用语言学主要是指语言教学(Johnson&Johnson,1999:9)。在实践过程中,人们发现语言教师过于关注教学方法、缺乏对语言知识的必要掌握,于是广义的应用语言学应运而生,并作为一门学科正式走上历史舞台(Davies,2007:5),以凸显语言学理论对语言教学的指导作用。经过近70年的发展,应用语言学的研究范畴已从最初的外语教学拓至教育、社会、心理、神经、政治等诸多领域,形成广义应用语言学和狭义应用语言学两大分支。

国际应用语言学会取其广义用法,将应用语言学界定为:

Applied Linguisticsis an interdisciplinary field of research and practice dealing with practical problems of language and communication that can be identified,analysed or solved by applying available theories,methods and results of Linguistics or by developing new theoretical and methodological frameworks in Linguistics to work on these problems.(www.aila.info/en/about.html)

从该定义可以看出:(1)应用语言学旨在解决语言和交际中的实际问题;(2)应用语言学可基于既有的语言学理论、方法和成果,也可通过提出新的语言学理论和方法框架来识别、分析或解决实际语言问题;(3)应用语言学具有跨学科性,但其理论基础主要源于语言学。因此,简单来说,应用语言学“主要关心的是如何应用语言学理论、方法和成果来阐释其他经验领域遇到的语言问题”(克里斯特尔,2000:23-24),其研究领域涉及语言(包括一语、二语、多语、外语、祖籍传承语等)发展、语言教学、计算机辅助教学、社会语言学、心理语言学、神经语言学、计算语言学、法律语言学、语料库语言学、文体学、词典学、翻译、临床语言学、教育语言学、语言政策与规划、语言与身份、语言与权力、语言与传播等(Davies,2007;Jackson,2007:120;Richards&Schmidt,2010:29)。一言以蔽之,广义应用语言学是一门研究人们实际生活中遇到的语言问题并借助语言学理论解决这些问题的学问(Jackson,2007:120)。因为语言的应用无处不在,应用语言学便无处不在(Davies,2007:2;Spolsky,2008)。这种宽泛的、无所不包的观点甚至遭到了应用语言学内部的不满,有学者主张明确厘定应用语言学的研究范畴(Cook,2003;Bruthiauxet al.,2005;Widdowson,2005;Hult,2010)。可见,广义应用语言学范畴非常宽泛。尽管其创立的初衷是解决语言教学问题,特别是二语或外语教学问题,但现今已发展成一门无所不包的科学,其本身争议较大,也缺乏对外语教育的聚焦性探讨。因此,外语教育研究并不等同于广义应用语言学。

狭义应用语言学是指关于第二语言和外语的教和学的学问(Johnson&Johnson,1999:9;Widdowson,2003;Davies,2007;Jackson,2007:120),涉及双语教育、二语习得、二语教学等,但侧重于教(Bennett,1974;Spolsky,2008;桂诗春,2010),特别是英语教学(Phillipson,1992:174-181;Widdowson,2001),但对是否包含外语测试研究、外语课程研究、外语教材研究等尚有争议。①例如,Henry Widdowson、Barbara Seidlhofer、Michael Sharwood Smith等认为二语习得并不属于应用语言学;Gabriele Kasper则认为,测试也不属于应用语言学(de Bot,2015:31-34)。Larsen-Freeman(2000)则认为二语习得已从应用语言学中独立出来,成为单独学科。本文认为,外语测试、课程、教材研究等直接关涉外语教育的成败,是外语教育研究不可或缺的重要组成部分。因此,狭义应用语言学的研究范围小于外语教育研究的实际范畴,外语教育研究也不等同于狭义应用语言学。

2.教育语言学

应用语言学概念内涵不清、研究范围过广、研究议题过于分散等问题已引起学界关注。尽管应用语言学内部一直尝试厘定其概念内涵和研究范围,但这一问题四、五十年来一直没有得到有效解决,其表征之一是国际著名语言学期刊、应用语言学的主阵地Applied Linguistics在2015年第4期上仍在专辑讨论应用语言学的“存亡”问题(the death and life of Applied Linguistics),谋划应用语言学的未来。

与尝试对应用语言学进行改良不同,美国新墨西哥州立大学教授、国际著名语言学家Bernard Spolsky在1972年召开的第三届国际应用语言学大会上正式提出了创立教育语言学的设想,以此取代应用语言学的尴尬地位。Spolsky创立教育语言学的理由主要有三:(1)应用语言学的性质和研究范围模糊不清,学科核心议题也不明晰,不利于学科发展;(2)应用语言学凸显的是对语言学理论的直接应用,语言学理论与应用语言学之间的关系具有单向性,未能体现应用语言学本身的理论价值,也未认识到应用语言学对(理论)语言学知识的反作用,对二者互动、辩证关系的认识不足,对应用语言学的实践和发展具有一定的误导性;(3)应用语言学过于强调其理论基础来源于语言学,对其他理论(如社会学、人类学、心理学)的作用讨论不足(Spolsky,2008)。基于上述考虑,Spolsky主张构建教育语言学,聚焦语言与教育问题。

所谓教育语言学,是一门综合运用语言学和其他相关社会科学的理论和方法对语言与教育问题进行探究的学问(Spolsky,1978;Hult,2008:10;Hornberger,2011),是一门研究一切涉及语言与教育问题的科学(Johnson&Johnson,1999:104;梅德明,2012)。教育语言学有三个显著特点:(1)凸显语言学与教育学理论的融合;(2)主要与语言学习有关;(3)具有问题趋向性(problem-oriented),以解决实际问题为宗旨(Hult,2008:16)。从研究内容看,教育语言学涉及母语、方言、二语、外语、祖籍传承语、濒危语言等教育问题,主要包括如下议题:学习者的语言能力发展;学习者的语言权利和文化身份;语言教学的方法、手段和评价;语言学习的认知、心理、神经机制等;教师教育与教师发展;语言政策与规划;教育中的语言使用等(Stubbs,1986;Spolsky&Hult,2008;Hornberger,2011)。①研究视角不同,对学科议题的梳理也不尽相同。为力求客观,本文采用的方法是将文中提及的各相关学科的参考文献的一级和二级目录输入WordCloud制作高频词云,然后结合主题词之间的逻辑关系衍推其学科主题。限于篇幅,此处不提供词云图。

教育语言学相对于应用语言学已比较聚焦,但其概念本身仍存在一定的模糊性:教育语言学既可指语言的教育问题(如读写能力与口语能力培养、语言能力的测试与评估等),也可指教育的语言问题(如专门用途英语)(Spolsky,2008:2)。此外,教育语言学还存在研究边界模糊、议题内部逻辑性不清等不足。既不利于揭示外语教育的独特性(如外语与母语、二语、祖籍传承语教育的异同),也不利于教育语言学学科议题的梳理(学科议题的逻辑性问题)(王文斌、李民,2018)。因此,外语教育研究并不等同于教育语言学。

3.二语习得

还有部分学者将外语教育研究等同于二语习得。二语习得研究始于二十世纪六十年代末,以1967年Corder在International Review of Applied Linguistics上发表的“The significance of learners'errors”为主要标志(Larsen-Freeman,2000:199)。从概念看,二语习得是一门系统探究人们在掌握一语之后、再习得一种或多种新的语言的过程与规律的学问(Richards&Schmidt,2010:514)。②这是一种比较通行的看法。也有部分学者认为二语习得不一定在习得母语之后发生,而是有可能与母语或一语习得同时发生,如Michell&Myles(2006)、Jackson(2007)等。从研究内容看,二语习得主要包括如下议题:二语的特征;二语习得的认知、心理过程;学习者个体差异因素(如年龄、动机、策略)对二语习得的影响;社会因素、教学方式等对二语习得的影响;听、说、读、写等二语技能的发展;母语的作用等(de Botet al.,2005;Ellis,2008;Gass&Mackey,2012)。

可见,二语习得重点关注的是学生的“学”,主要探讨学习者二语语言能力的发展问题,同时涉及社会、认知、心理等因素对习得的影响,但其侧重点不在于“教”(尤其是教学法),③教学法不完全等同于教学方式。传统意义上的教学法,主要涉及语法-翻译法、交际教学法、任务教学法、听说法等(可参加王文斌、李民,2016b)。二语习得中的教学方式,还包括显性和隐性教学、教学反馈方式等问题。此外,从侧重点看,教学法侧重于“教”,二语习得侧重于“学”,二者并不等同,若将二语习得与TESOL的研究范畴进行对比,其特征则更加鲜明。因此,二语习得虽涉及教学方式问题,但与教学法并不等同。对是否包括课程、教材、教师等议题也有较大争议。因此,本文认为二语习得研究不能涵盖外语教育研究的全部,二语习得研究并不等同于外语教育研究。

4.他语人英语教学

也有人认为,外语教育研究相当于他语人英语教学(TESOL),其全称为Teaching English to Speakers of Other Languages,是一门旨在探究如何有效提高非英语本族语者学习英语的学问(Johnson&Johnson,1999:234-235),包括二语和外语教学(Richards&Schmidt,2010)。从研究内容看,他语人英语教学主要关注“教”的问题,也偶尔涉及“学”,其常见议题包括:听、说、读、写等具体语言技能培养;语音、词汇、语法、语篇等知识教学;语言测试与评估;教师教育与发展;课程与大纲;教学方法、材料与技巧等(Carter&Nunan,2001;Long&Richards,2010;Nunan,2015)。

本文认为,他语人英语教学是与外语教育学概念最为接近的学科。但本文不赞同用“他语人英语教学”来指代外语教育研究,原因有三:(1)他语人英语教学重点关注的是“教”,对学生的“学”讨论较少,而“学”是外语教育研究的核心议题之一。这可能是因为他语人英语教学兴起于二十世纪四、五十年代,到二十世纪六、七十年代已比较成熟,而二语习得兴起于二十世纪六十年代末,所以他语人英语教学对二语习得研究成果的借鉴相对较少。此外,他语人英语教学较少关注二语习得,也与其主要关注具体语言技能教学有关,是历史和时代的产物。(2)从外语教育实践看,外语教育还涉及课程设置、教材编写等内容,教师教育或教师发展也是有效推进外语教育的保障,他语人英语教学对这些因素的讨论显著偏少。因此,从内容看,他语人英语教学侧重于“教”,特别是具体技能教学,对其他因素关注不足。以整个外语教育过程来衡量,他语人英语教学的研究内容不够完整。(3)从术语的角度考虑,“他语人英语教学”略显累赘,不符合术语对简洁性的要求,其英文名称TESOL亦不宜作为术语在中文语境下直接使用(王文斌、李民,2018)。此外,“他语人英语教学”这一术语的科学性也不强,易给外界留下单纯“教书匠”的角色定位,研究者身份不够凸显,不利于学科发展。

5.外语课程与教学论

我国传统上将外语教育研究视为外语课程与教学论,类似的名称还包括“英语课程与教学论”(章兼中,2016)、“英语教学论”(蔡蓓、孙庆,2015)、“外语/英语(学科)教育学”(舒白梅,2013)等。①尽管现有部分研究已开始使用“外语/英语教育学”这一术语,但其重点仍在于讨论“教”,不少虽会涉及教材、测评等,但其本质上仍属课程与教学论的范畴。与本文尝试构建的外语教育学并不等同(参见李民、王文斌,2018b),因此本文将之归于“外语课程与教学论”一并讨论。从具体论述看,目前此类研究大多偏重听、说、读、写等具体语言技能培养,同时涉及教材、教学法、测试、教育技术等内容(林立、杨传纬等,2001;秦杰、田金平,2008;舒白梅,2013;章兼中,2016)。

从Richardset al.(2005:501-502)对“pedagogy”这一术语的界定中也可发现传统课程与教学论的研究重点与范畴②Richards et al.(2005:501-502)采用的是大教学论的观点,认为教学论包括课程论,故与本文讨论的外语课程与教学论基本对应。:

Pedagogy,in general terms,refers to theories of teaching,curriculum and instruction as well as the ways in which formal teaching and learning in institutional settings such as schools is planned and delivered.In educational theory,pedagogy is usually divided into curriculum,instruction and evaluation.

从研究内容和学科体系看,若以整个外语教育过程为参照,现阶段的外语课程与教学论主要存在三个问题:(1)学科体系的逻辑性有待进一步加强(如将听、说、读、写等具体技能培养与教学法、课程论等并列讨论是否符合逻辑?);(2)学科体系以“教”为主线,对“学”的关注相对不足,“学”的地位不甚明确;(3)对二语习得、外语教育政策与规划等议题的讨论不够充分,学科逻辑主线不够明晰(王文斌、李民,2018)。因此,不宜将外语教育研究等同于外语课程与教学论。

6.外语教育学

基于上述学科在研究范畴及其侧重点的不同,且并非专事于外语教育问题,外语教育学便应运而生(王文斌、李民,2016a,2018)。外语教育学是一门“系统探究外语教育过程以及影响这一过程的诸多因素、提高外语教育能力、揭示外语教育的规律和本质的学问”(王文斌、李民,2017b)。从研究范畴看,外语教育学涵盖外语教育目的研究、政策与规划研究、课程研究、教材研究、传授研究、学习研究等13大议题(王文斌、李民,2017a,2017b,2018),逻辑上可依次分为问题界定、目标制定、规划、实施和管理五大层面(李民、王文斌,2018b)。这一新兴学科在促推分科统合、完善学科体系、聚焦学科建设、强化知识体系架构、凸现研究自主等方面具有重要意义(李民、王文斌,2018a)。

尽管调查显示,“外语教育学”作为术语更容易被我国外语教师所接受(李民、王文斌,2021),但作为一门新兴学科,外语教育学的理论建构需要一个过程,也需要对其不断完善。Skyttner(2005:96)指出,理论须具备明晰性(explicit)、抽象性(abstract)和普遍性(universal)等特征。外语教育学的构建,是在兼顾抽象性和普遍性的基础上,进一步凸显理论明晰性的尝试,主要体现在两个方面:(1)将以前学界对外语教育学科性质的模糊认识明确表述为外语教育学,对此前期研究已多次讨论,比较明确(王文斌、李民,2016a,2017b,2018;李民、王文斌,2018b,2019);(2)明确外语教育学与应用语言学、教育语言学、二语习得等相近学科的联系与区别,阐明外语教育学的独特性和必要性,本文即聚焦于此。

三、外语教育学与现有学科的异同

在明确外语教育学、应用语言学、教育语言学、二语习得等学科的概念之后,本文从目标语言、研究对象、理论基础、研究议题和方法论等维度,通过对比的方式,进一步揭示外语教育学与相近学科的异同。

1.目标语言

从目标语言看,应用语言学涉及任何语言,只要是语言使用过程中遇到的实际问题都属于应用语言学的研究范畴,对目标语言没有明确区分。教育语言学重点关注的是语言与教育问题,关涉母语、二语、外语、濒危语言、祖籍传承语等。二语习得是一门研究人们习得第一语言(通常是母语)之后、再习得另一种或多种语言的过程与规律的学问,因此其目标语言是二语或外语,但通常不包含祖籍传承语、濒危语言等。他语人英语教学主要研究面向非英语本族语者开展英语教学的问题,其目标语言是英语,对学习者来说一般是外语,有时兼指二语。外语课程与教学论是一门旨在探究外语传授问题的学问,其目标语言是外语(但不限于英语)。

外语教育学是一门系统探究外语教育过程以及影响这一过程诸多因素的学问,其探究的目标语言是外语,但不限于英语。这一点与外语课程与教学论一致,与其他学科等目标语言虽有重合但不等同,对比情况可参见下文表1。

2.研究对象

应用语言学的研究对象最为广泛,所有语言使用问题均可成为其研究对象。教育语言学则进一步聚焦,主要探讨语言的教育问题(如母语、二语教育)和教育的语言问题(如课堂话语、专门用途英语)。二语习得则主要探讨二语或外语的学习过程及其影响因素。他语人英语教学主要考察英语作为二语或外语的教学问题。外语课程与教学论主要探讨外语的传授及其相关问题(如课程、教材、教法等)。

相对于外语课程与教学论,外语教育学的研究对象进一步拓展,既涉及教师的“教”,也涉及学生的“学”,还包括课程、教材、测试、语言政策与规划等,研究范围较二语习得和外语课程与教学论要广,但相对于应用语言学和教育语言学则更为聚焦。

3.理论基础

这六个学科的理论基础也不尽相同。应用语言学的理论基础比较广泛,源于语言学、心理学、神经生理学、社会学、人类学、教育学、哲学、计算机科学、逻辑学、统计学、传播学等(Richards et al.2005:36)。教育语言学的理论基础也比较多元,包括理论语言学、社会语言学、心理语言学、神经语言学、人类语言学、临床语言学、语用学、话语分析等(Spolsky,1978:3-6)。二语习得的理论来源主要有母语习得、语言学、心理学、社会语言学、教育学等(Larsen-Freeman,2000:188;Ellis,2008:1)。他语人英语教学以及外语课程与教学论的理论来源主要包括语言学、社会学、心理学、教育学等。

外语教育学的理论来源在承认多元化的基础上,更加强调学科内涵,凸显对外语教育学理论构建具有直接、显著、重要影响的理论或知识体系,理论基础的选择须具备可掌控性,既不能因过于简洁而阻滞学科发展,也不能因过于繁杂而迷失主体。因此,现阶段外语教育学的理论来源仅强调语言学及应用语言学(含外国语言学及应用语言学)、教育学和心理学(王文斌、李民,2017b)。①外语教育学理论来源的多元性体现了其超学科特质,即外语教育学是一门关于外语教育的学问(“外语教育+学”),而非外语与教育学的简单组合(即非“外语+教育学”),具体可参见王文斌、李民(2017b)。诸如社会学、认知科学、人类学等知识可通过应用语言学接入。

4.研究议题

宏观来看,应用语言学的研究议题主要包括语言的学习和发展(母语、二语、外语等)、语言传授(如教学法)、不同语境中的语言使用(如书面语、口语;职场、家庭、商业、法律环境等)、教师教育与教师发展、语言与生态、语言与性别、语言与心理、语言与认知、语言与媒体、语言规划、词典、翻译、修辞等。教育语言学的主要议题包括语言习得(含母语、方言、二语、外语、祖籍传承语、濒危语言等);政治、经济、社会、意识形态、伦理等对语言教育的影响;语言政策与管理;语言测评;教师发展等。二语习得主要探讨二语的特征;二语习得的认知、心理过程;学习者个体因素对二语学习的影响;社会因素对二语习得的影响;教学方式对二语习得的影响;母语的作用等。他语人英语教学的主要议题包括听、说、读、写等技能培养;语音、词汇、语法、语篇知识教学;测试与评估;教师发展;课程与大纲;教学方法、材料与技巧等。外语课程与教学论的主要议题包括具体语言技能(如听力、口语、阅读、写作)的培养、教材、课程、教学方法、测评、教育技术等。

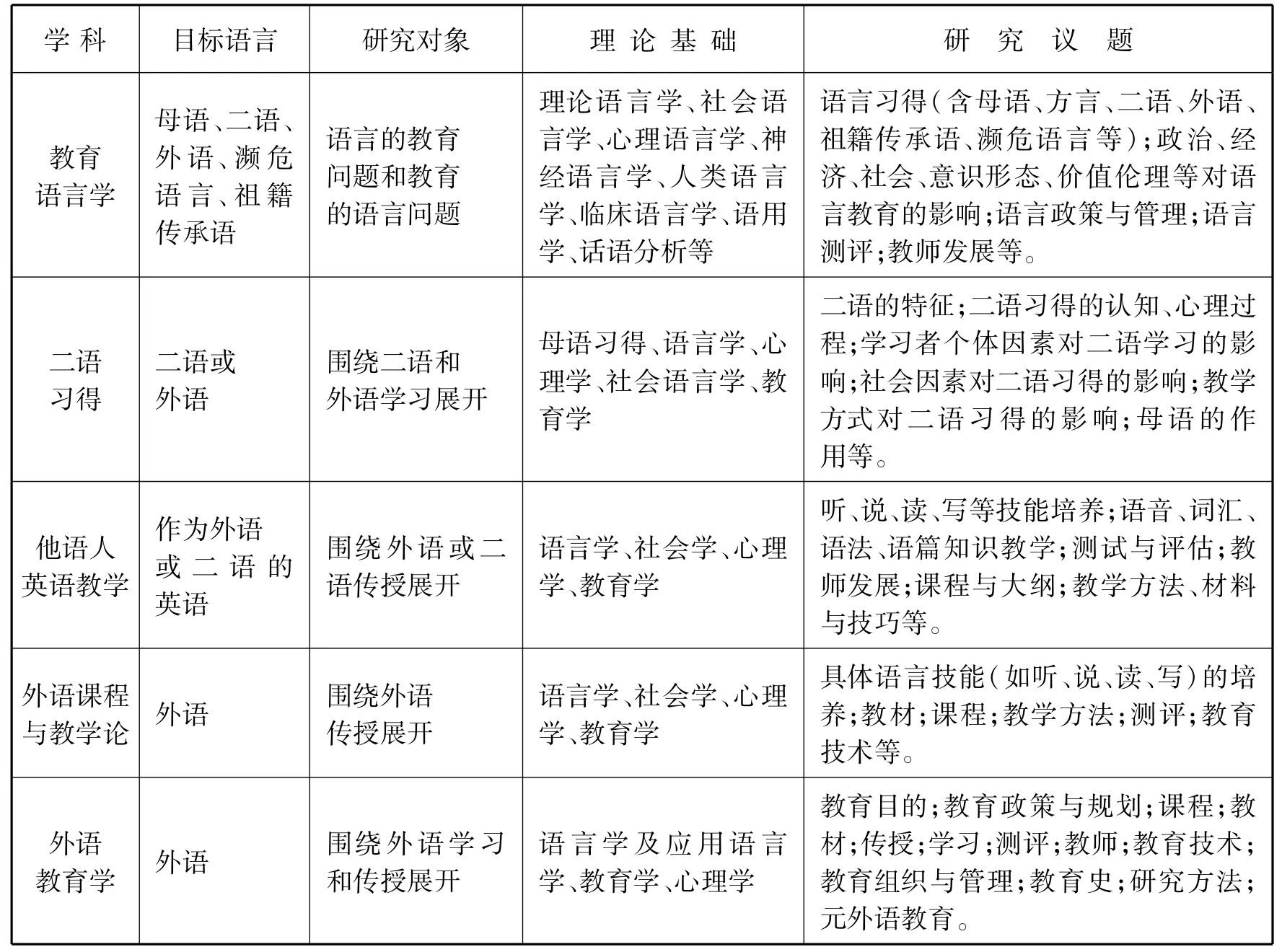

以系统哲学为指导,外语教育学的结构要素呈现出系统性特征,主要包括教育目的、教育政策与规划、课程、教材、传授、学习、测评、教师、教育技术、教育组织与管理、教育史、研究方法和元外语教育研究等13大议题,更强调议题间的逻辑性和系统性(具体可参见李民、王文斌,2018b)。外语教育学与应用语言学、教育语言学、二语习得、他语人英语教学和外语课程与教学论在目标语言、研究对象、理论基础和学科体系方面的异同,可参见表1。

表1.外语教育学与相近学科目标语言、研究对象、理论基础和研究议题对比表

续 表

5.方法论

除上述具体不同外,外语教育学在哲学方法论上与应用语言学、二语习得、教育语言学、他语人英语教学等学科也有一定差异。受近代科学主义影响,二语习得、他语人英语教学、应用语言学等学科基本遵循还原论的哲学方法论传统。还原论主张把整体分为若干组成部分,通过对各组成部分的探究还原其整体特征,即坚持整体等于部分之和、通过部分认识整体的观点(常绍舜,2008;刘劲杨,2014;乌杰,2014:349-350)。①本文主要探讨外语教育学与既有科学的异同,限于篇幅及问题的复杂性,笔者将另文专述还原论与系统论两种方法论的异同及其对外语教育研究的启示,本文在此不展开讨论。关于系统论与整体论、还原论的异同,可参考乌杰(2014:20-23);关于系统论视角下外语教育学的部分主张,可参见李民、王文斌(2018b,2019)。反映在外语教育上,即将外语教育分为若干研究领域,将不同研究领域分为若干研究议题,不同研究议题又分为若干研究问题;主张通过科学实验的方式展开问题探究(宋牮,2015),通过研究问题的成果之和认识研究议题,通过研究议题的成果之和认识研究领域,通过研究领域的成果之和认识外语教育,等等。还原论指导下的外语教育研究,加深了我们对事物本质的科学认识,使我们对事物的认识更加精细。但其弊端在于,未对外语教育的不同研究领域加以宏观思考,外语教育缺乏整体规划,各研究领域成果也缺乏(有效)互鉴与互动,不仅不利于形成对外语教育的整体认识,也不利于外语教育整体功能的充分发挥。因此,外语教育领域加强对以克服还原论之不足为宗旨的系统论的研究非常必要。

所谓系统论,是在坚持系统哲学的基础上,以整体论为出发点,强调整体与部分之间的联系,主张对事物展开系统分析的方法论主张。尽管坚持整体由部分组成,但与传统整体论不同,系统论认为整体不等于部分之和的累加,而是各组成部分在物质、能量和信息互动下形成的有机系统,更强调各组成部分之间的连通性与互动性(乌杰,2014:329-349)。以系统论为哲学指引的外语教育学,将外语教育视为一个由不同部分组成的有机系统,更加注重外语教育各组成部分之间的互动性、层次性与次序性,具体请参见李民、王文斌(2018b)。限于篇幅,本文不再赘述。这是外语教育学与传统相关学科在方法论上的本质不同。

四、结语

学科是教学实践的基础,没有成熟的学科作后盾,教学实践就难以取得长足发展。因此,科学思考外语教育的学科归属、系统探究外语教育的学科地位,是我国外语教育现阶段面临的主要任务之一。学科的建构是一项系统工程,其中既需要明确其学科内涵,也需要阐明新学科与既有学科的异同,凸显新学科的必要性。本文即是在析解现有相关学科内涵的基础上,呈现外语教育学与应用语言学、教育语言学、二语习得、他语人英语教学和外语课程与教学论等学科的异同。文章指出,从目标语言看,外语教育学聚焦的是外语,而非母语、祖籍传承语、二语等;从研究对象看,外语教育学从整个外语教育实践出发,不仅包括学生的“学”,还包括教师的“教”,以及课程、教材、测试、语言政策与规划等,研究内容更具系统性;从理论基础看,外语教育学强调理论来源的直接性和可及性,凸显(外国)语言学及应用语言学、教育学和心理学等学科的影响,而非将之归于教育学(即非“外语+教育学”的简单组合),外语教育学的语言学属性得到增强;从研究议题看,外语教育学以系统哲学为基础,将外语教育分为外语教育目的、教育政策与规划、课程、教材、传授、学习、测评、教师、教育技术、教育组织与管理、教育史、研究方法和元外语教育研究等13个研究领域,议题更具系统性和逻辑性;从方法论看,外语教育学的哲学基础是系统论,而二语习得、应用语言学等学科坚持的是还原论,外语教育学对外语教育的认识更具整体性、层次性和互动性。

学科对比是一项宏大议题,一篇文章难以完全述清。本文讨论难免挂一漏万,敬请学界同仁多多批评指正,共力外语教育学科发展。